Manu Moser ou le don d’ubiquité

Si quelqu’un a trouvé le secret de l’ubiquité ce doit être Emmanuel Moser. Directeur artistique de La Plage des Six Pompes – voir article d’hier – et du Centre de Compétences et de Création Helvétique des Arts de la Rue – CCHAR -, sa base se trouve à La Chaux-de-Fonds. Toutefois, ses multiples obligations l’obligent à parcourir l’Europe et d’autres parties du monde. Bien qu’il soit dans une période particulièrement intense, j’arrive quand même à le rencontrer à une terrasse du centre-ville, à l’heure du déjeuner, ou du petit-déjeuner comme disent nos amis français. Cela me confirme son talent pour le dédoublement. Metteur en scène et comédien, Emmanuel Moser – dit Manu – est une figure majeure des arts de la rue en Suisse, mais également en France et dans les nombreux pays francophones qu’il sillonne depuis 20 ans avec la compagnie Les Batteurs de Pavés qui adapte pour la rue de grands textes classiques : Hamlet, Macadam Cyrano, Les Trois Mousquetaires, Germinal, Richard III… Il est aussi co-fondateur de la FARS, initiateur du label Swiss Mad, de la bourse d’écriture pour les arts de la rue à la SSA, formateur AFDAS en France … J’arrêterai là cette énumération pour ne pas transformer cette page en l’armoire de rangement de ses nombreuses casquettes.

Dans la belle quarantaine, et avec ses compétences, Manu Moser pourrait être directeur de théâtre dans une ville plus smart que La Tchaux, mais il préfère l’air frais de la montagne à l’odeur des planches depuis trop longtemps séparées de leur arbre.

Emmanuel Moser : l’interview

Pourquoi es-tu resté à La Chaux-de-Fonds après ton passage par le Conservatoire de Lausanne, plutôt que de tenter Genève ou Paris comme la plupart des personnes qui, dans les années 1990, souhaitaient s’adonner au théâtre ?

Il me semblait que c’était plus simple de faire les choses ici, plutôt qu’à Lausanne. Il y avait moins besoin de lutter. Je suis né ici, j’avais déjà un réseau. Je n’avais pas besoin de faire semblant d’être copain avec des directeurs de théâtre pour réussir à La Tchaux. Ici, soit tu fais un bon projet et tu es aidé, soit ton projet n’est pas bon et on te le dit. Tu n’es pas obligé de serrer des pinces, de traîner dans des théâtres tous les soirs… Il n’y a pas le jeu de m’as-tu vu qui se pratique ailleurs, d’autant que La Chaux-de-Fonds est très ouverte. Dans les années 90, dans les villes suisses, ils ne voulaient rien savoir du théâtre de rue, et à Genève c’était compliqué parce qu’on n’existait pas. Tout le monde s’en foutait du théâtre de rue puisqu’ils avaient déjà de très grosses structures. A La Tchaux, il y a une ouverture d’esprit que l’on ne rencontre pas ailleurs tout en étant des teigneux ! Des râleurs ! Or, j’ai toujours aimé ce paradoxe.

Il y a une quinzaine d’années un pote m’a dit : « Si toute l’énergie investie à La Chaux-de-Fonds tu l’avais mise à Lausanne, tu serais déjà directeur de théâtre ». J’ai répondu : « Mais j’ai plus qu’un théâtre, j’ai toute une ville ! » Il y a toujours ce truc où tu DOIS grimper les échelons parce que tu as « forcément » envie de devenir directeur. Or, cela ne m’intéressait pas. Moi, j’avais envie de mener un projet qui est la Plage de Six Pompes, ce festival que j’ai vu naître, qui m’a toujours touché, et dont j’ai pris la direction et la coordination dès sa 6ème édition en 2000. Cet évènement m’attirait parce qu’il y avait un vrai boulot à faire. Être directeur de théâtre n’a jamais été une priorité.

– A présent, l’opinion générale sur le fait de tenter une carrière théâtrale à La Chaux-de-Fonds a-t-elle changé ?

Oh oui ! Et c’est très drôle. En ce moment beaucoup de compagnies de théâtre de rue s’installent ici. De plus en plus de gens viennent pour se rapprocher de la création du CCHAR, qui a fait son ouverture officielle le 8 juin, et qui est un projet d’envergure nationale. De surcroît, avec La Plage des Six Pompes, qui a une stature internationale, il y a une vraie reconnaissance culturelle de La Chaux-de-Fonds, surtout en ce qui concerne les arts de la rue. Tout le monde se fout de savoir si la ville est grande ou petite. Les vraies questions sont : Est-ce que le public est là ? Est-ce que les programmateurs vont venir ? Est-ce qu’il y a des bonnes compagnies qui sont venues ? Or c’est le cas à La Plage. Depuis quelques temps les compagnies se battent pour venir jouer chez nous sans autre gain que celui du chapeau. J’en suis le premier étonné. J’en viens à me faire engueuler au téléphone parce que je suis obligé de refuser des spectacles.

– Est-ce important, pour une compagnie de théâtre de rue, de pouvoir inscrire dans son Curriculum “La Plage des Six Pompes” ?

Oui, en effet. A présent, si l’on s’adonne aux arts de la rue, c’est important d’être programmé à La Plage. Nous sommes sollicités par des compagnies de partout : africaines, asiatiques, des États-Unis… Nous ne sommes pas dans le premier grand cercle qui compte quatre ou cinq festivals, mais nous sommes très près de ce cercle-là. Nous faisons partie des festivals dans lesquels, si t’es passé, t’as une super carte de visite. Certains organisateurs d’évènements de rue viennent, chaque année, regarder notre programmation. Si une compagnie est passée chez nous, ils la prennent pour leur manifestation. Quand tu hésites sur une compagnie, tu vas voir où ils ont joué, puis tu téléphones aux copains, et tu leur demandes. Ma référence, par exemple, c’est Mulhouse. Leur programmation est excellente. Je prends les yeux fermés une compagnie passée chez eux.

– Un bémol ?

Nous sommes parvenus à donner à La Chaux-de-Fonds un label de qualité. Mais c’est aussi un danger parce que nous recevons tellement de propositions d’excellente facture qu’en définitive la sélection devient plus dure, plus compliquée. Je suis obligé de refuser des bonnes compagnies ce qui est toujours fastidieux. Mais c’est le prix à payer pour cette réalité : nous sommes devenus l’un des festivals de la francophonie où il faut passer. Il y en a plusieurs en France, un en Belgique, un au Québec et un en Suisse, or en Suisse c’est nous.

Plage des Six Pompes : du samedi 30 juillet au samedi 6 août

Cette année, le Festival de La Plage des Six Pompes aura lieu du samedi 30 juillet au samedi 6 août. Elle prendra cependant 24 heures de pause le lundi 1er août afin de laisser la place aux festivités de la fête nationale. Accédez au programme complet du festival en cliquant ici.

Pour lire la première partie de cet article : cliquez ici.

Découvrez comment Emmanuel Moser en est arrivé à jouer dans la rue, alors qu’il n’était qu’un jeune adolescent, en cliquant sur cette phrase. (Article paru dans le journal Le Ô)

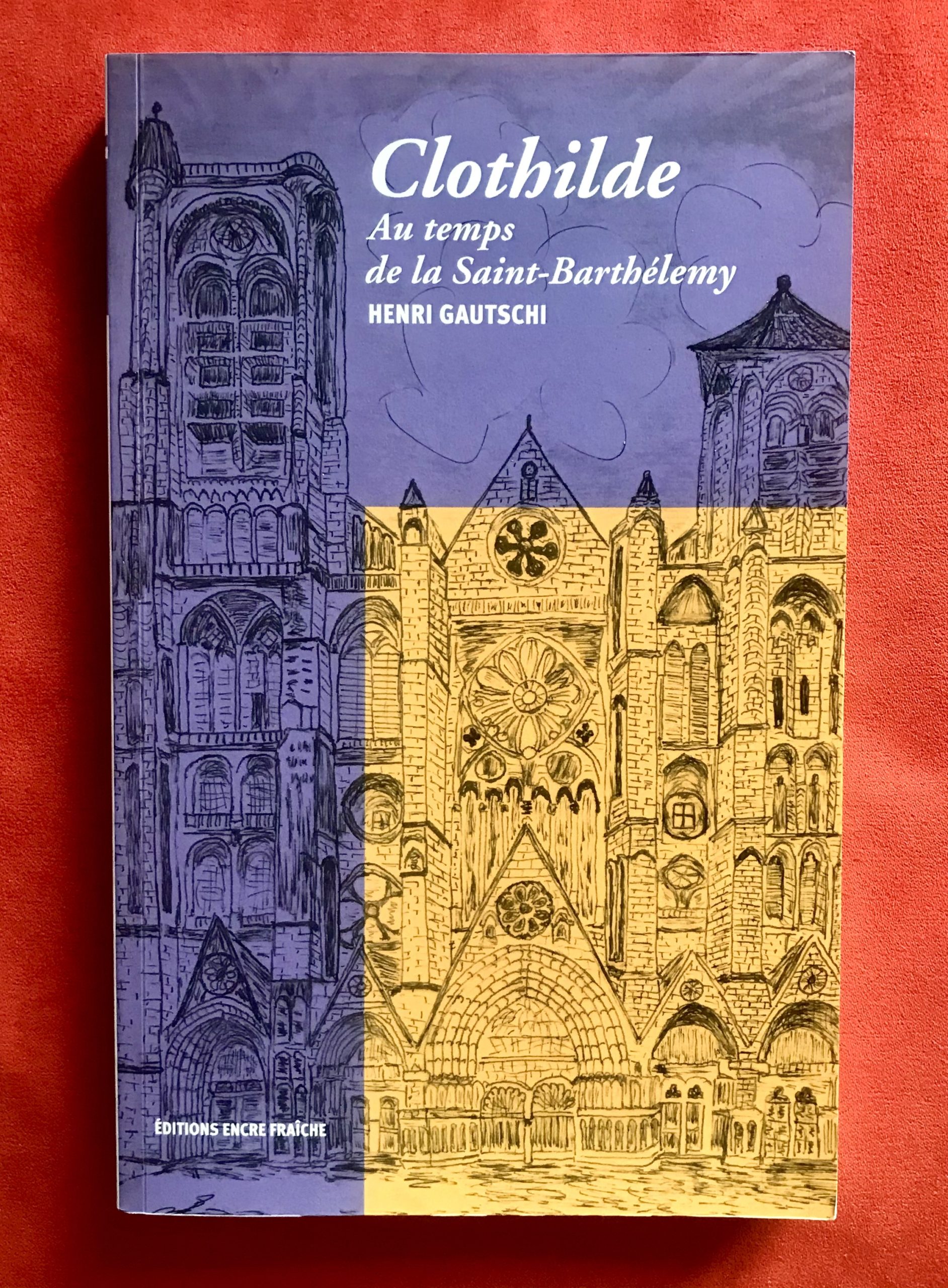

En 1572, suite à l’onde de choc causé par la

En 1572, suite à l’onde de choc causé par la

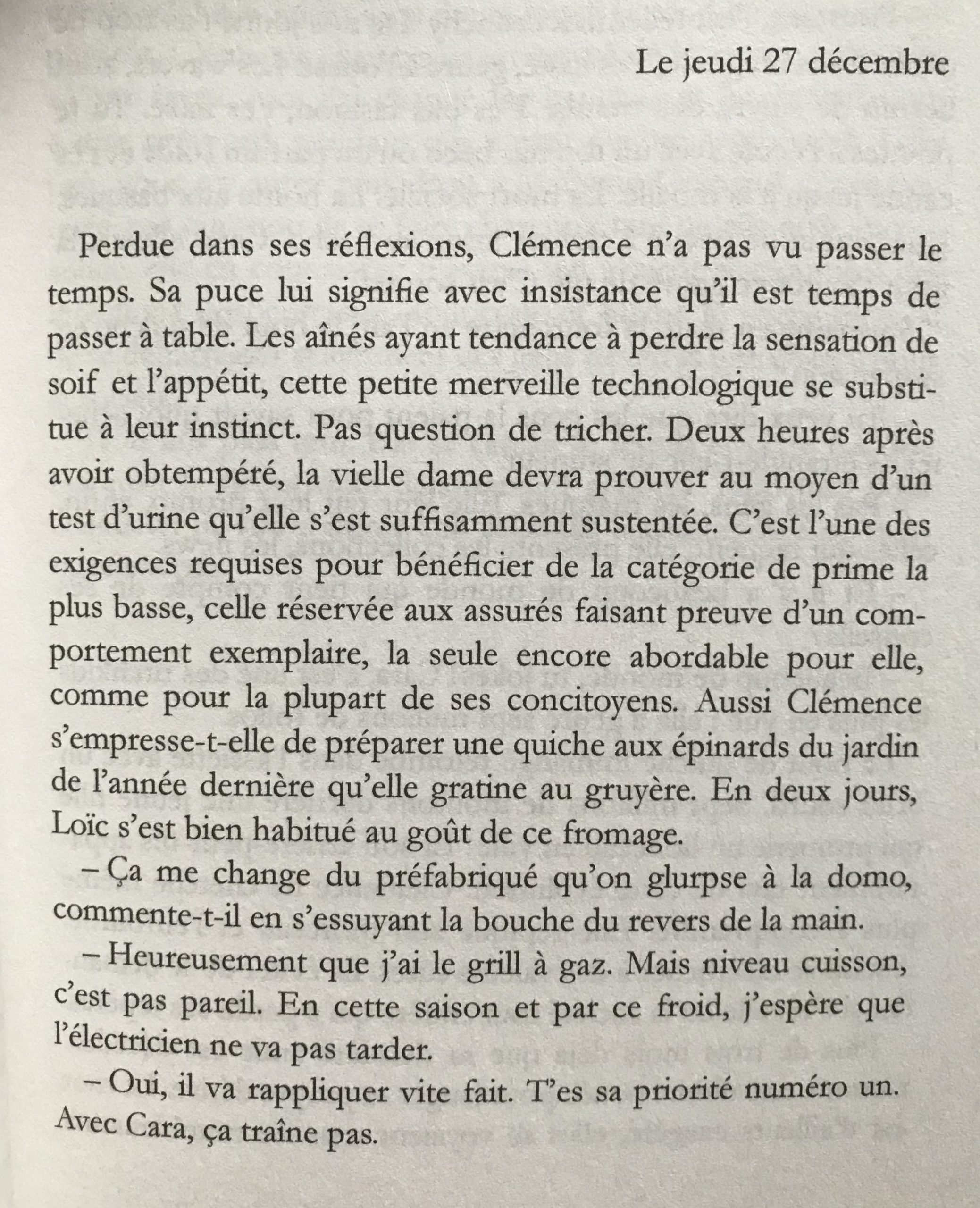

Clémence, une ex-soixante-huitarde, vit coupée de sa famille et cloîtrée chez elle, dans un monde où tout est informatisé. La distanciation sociale est devenu une constante. Tout s’effectue en ligne y compris les soins à domicile. Par exemple, les pilules sortent d’un ordinateur et les appartements sont autonettoyants. Même âgé et malade, on n’a plus besoin d’autres humains pour survivre, mais une telle vie est-ce vraiment vivre ? Le roman Cara dépeint un univers vautré dans le confort mais pas forcément dans le bien-être, à une époque où les contacts humains sont devenus superflus puisque tous les services sont proposés sous une forme numérisée.

Clémence, une ex-soixante-huitarde, vit coupée de sa famille et cloîtrée chez elle, dans un monde où tout est informatisé. La distanciation sociale est devenu une constante. Tout s’effectue en ligne y compris les soins à domicile. Par exemple, les pilules sortent d’un ordinateur et les appartements sont autonettoyants. Même âgé et malade, on n’a plus besoin d’autres humains pour survivre, mais une telle vie est-ce vraiment vivre ? Le roman Cara dépeint un univers vautré dans le confort mais pas forcément dans le bien-être, à une époque où les contacts humains sont devenus superflus puisque tous les services sont proposés sous une forme numérisée.

Le résumé : Ethics, c’est le nom du logiciel de trading intelligent et autonome conçu par Antoine Dargaud pour une jeune société d’investissement genevoise. Le logiciel est performant – trop – et rapidement, il attire l’attention de la presse, des banques, puis de tout Wall Street. La Faille Ethics est un polar saisissant de réalisme sur le monde de la finance et sur le trading où le logiciel, monstre de Frankenstein moderne, se révèle étonnamment humain.

Le résumé : Ethics, c’est le nom du logiciel de trading intelligent et autonome conçu par Antoine Dargaud pour une jeune société d’investissement genevoise. Le logiciel est performant – trop – et rapidement, il attire l’attention de la presse, des banques, puis de tout Wall Street. La Faille Ethics est un polar saisissant de réalisme sur le monde de la finance et sur le trading où le logiciel, monstre de Frankenstein moderne, se révèle étonnamment humain. Résumé : Alegría ! est l’histoire d’Ola, jeune femme courageuse et insatiable, mais écrouée dans le quotidien gris de Paris. Après avoir échappé par hasard aux attentats du Bataclan, elle fuit le deuil de son père et les amours ratées. En Espagne, lors d’un séjour Erasmus, elle renoue avec le désir et l’allégresse. Ce roman, écrit avec précision et douceur, raconte l’intime et la soif de liberté : c’est surtout le portrait de toute une génération.

Résumé : Alegría ! est l’histoire d’Ola, jeune femme courageuse et insatiable, mais écrouée dans le quotidien gris de Paris. Après avoir échappé par hasard aux attentats du Bataclan, elle fuit le deuil de son père et les amours ratées. En Espagne, lors d’un séjour Erasmus, elle renoue avec le désir et l’allégresse. Ce roman, écrit avec précision et douceur, raconte l’intime et la soif de liberté : c’est surtout le portrait de toute une génération. Résumé : Écrire depuis ici est la première publication en Suisse de l’écrivain Jean-François Haas, lauréat des Prix Schiller, Dentan ou encore Bibliomedia. Cette réflexion sur l’écriture et sur le parcours d’écrivain est inestimable. L’écrivain retrace les paysages de son enfance, les fêtes, l’éducation parfois rude souvent bienveillante à Fribourg puis à Saint-Maurice, l’Université mais aussi ses découvertes de Moby Dick ou de Philipe Roth. L’écrivain suisse se dévoile sans impudeur mais avec beaucoup d’humanité.

Résumé : Écrire depuis ici est la première publication en Suisse de l’écrivain Jean-François Haas, lauréat des Prix Schiller, Dentan ou encore Bibliomedia. Cette réflexion sur l’écriture et sur le parcours d’écrivain est inestimable. L’écrivain retrace les paysages de son enfance, les fêtes, l’éducation parfois rude souvent bienveillante à Fribourg puis à Saint-Maurice, l’Université mais aussi ses découvertes de Moby Dick ou de Philipe Roth. L’écrivain suisse se dévoile sans impudeur mais avec beaucoup d’humanité. Résumé : L’Abécédérangé est un recueil de poésie inspiré des expérimentations poétiques médiévales : l’approche de Simon Lanctôt est sensible, même sensuelle. Il s’empare des mots, les hume, les goûte, les déguste, même les dévore. […] C’est tout un Oulipo médiéval qui surgit, vivifié dans la jouissance de l’anachronie, qui nous renvoie l’écho des Grands Rhétoriqueurs, ces virtuoses de l’acrobatie lettriste que Georges Pérec qualifiait de plagiaires par anticipation.

Résumé : L’Abécédérangé est un recueil de poésie inspiré des expérimentations poétiques médiévales : l’approche de Simon Lanctôt est sensible, même sensuelle. Il s’empare des mots, les hume, les goûte, les déguste, même les dévore. […] C’est tout un Oulipo médiéval qui surgit, vivifié dans la jouissance de l’anachronie, qui nous renvoie l’écho des Grands Rhétoriqueurs, ces virtuoses de l’acrobatie lettriste que Georges Pérec qualifiait de plagiaires par anticipation.

L’Épître est la revue de la relève littéraire suisse francophone. Créée en 2013 par Matthieu Corpataux, elle agit en ligne et sur papier pour promouvoir l’écriture : à la fois laboratoire et tremplin, elle a révélé de nombreux talents romands ces dernières années. En 2018, la revue se professionnalise et bénéficie depuis du soutien de Pro Helvetia et de la Fondation Michalski ; et organise un riche programme d’événements.

L’Épître est la revue de la relève littéraire suisse francophone. Créée en 2013 par Matthieu Corpataux, elle agit en ligne et sur papier pour promouvoir l’écriture : à la fois laboratoire et tremplin, elle a révélé de nombreux talents romands ces dernières années. En 2018, la revue se professionnalise et bénéficie depuis du soutien de Pro Helvetia et de la Fondation Michalski ; et organise un riche programme d’événements.

Les rêves d’Anna, de Silvia Ricci Lempen nous emmènent dans un savant jeu de poupées russes. Il commence par la plus petite. Pour emboîter chaque figurine dans la suivante, il faut parcourir un puzzle d’atmosphères et d’aventures diverses qui commencent à

Les rêves d’Anna, de Silvia Ricci Lempen nous emmènent dans un savant jeu de poupées russes. Il commence par la plus petite. Pour emboîter chaque figurine dans la suivante, il faut parcourir un puzzle d’atmosphères et d’aventures diverses qui commencent à