L’affreux des lettres romandes

« Je ne puis me déprendre tout à fait de ma merde ; alors je la transmue ; écrivant un texte je coule un bronze. Je n’incarne point la norme et pourtant… Qu’on me salue ou non je m’en moque : la célébrité sent mauvais. Les trompes de la renommée ! Lisez mieux : les trompes de la ménorrhée ; la gloire, c’est glaireux. Celui qui en rêve je le conchie : c’est une bête à Bon Dieu, c’est un réac ; il hait ses semblables ; il perpétue leur asservissement en les faisant – sale cabot – s’agenouiller devant lui. « Génie ô tiare de l’ombre… » Pot de chambre plutôt. »

« Je ne puis me déprendre tout à fait de ma merde ; alors je la transmue ; écrivant un texte je coule un bronze. Je n’incarne point la norme et pourtant… Qu’on me salue ou non je m’en moque : la célébrité sent mauvais. Les trompes de la renommée ! Lisez mieux : les trompes de la ménorrhée ; la gloire, c’est glaireux. Celui qui en rêve je le conchie : c’est une bête à Bon Dieu, c’est un réac ; il hait ses semblables ; il perpétue leur asservissement en les faisant – sale cabot – s’agenouiller devant lui. « Génie ô tiare de l’ombre… » Pot de chambre plutôt. »

Ainsi écrivait le poète et romancier Gaston Cherpillod, en 1969, dans Le Chêne brûlé que les éditions de L’Aire viennent de republier dans leur collection bleue, avec une préface de Karim Karkeni. Sans chercher les honneurs, et malgré une plume trempée dans le vitriol qui décapa une Suisse ronronnante et satisfaite d’elle-même, Gaston Cherpillod fut par deux fois lauréat du Prix Schiller (1976 et 1986), et reçu le Prix des écrivains vaudois en 1992 pour l’ensemble de son œuvre.

Gaston Cherpillod : témoin d’une époque charnière

Gaston Cherpillod naît en octobre 1925, à Lausanne, dans une famille pauvre et travailleuse. Dans ce premier ouvrage, il nous rappelait que les Suisses ne sont pas tous issus d’une classe sociale favorisée, comme on se l’imagine hors de nos frontières et parfois même à l’intérieur. L’auteur est venu au monde dans un moment charnière du XXème siècle, entre deux guerres et peu avant la Grande Dépression de 1929. Une époque agitée, aujourd’hui oubliée, où montaient tous les totalitarismes. Qui se souvient encore qu’en 1932, à Genève, l’armée tirait à balles réelles lors d’une manifestation contre le fascisme ? Que l’assurance chômage n’existait pas et les aides sociales encore moins ? Révolté par le sort et le mépris réservés aux petites gens, dans Le Chêne brûlé Gaston Cherpillod témoignait de son enfance, de sa jeunesse et de l’ambiance explosive en ces temps troublés de l’Histoire :

« Nous dûmes nous loger dans un quartier où le labeur le disputait à la crapule : les ouvriers y coudoyaient les souteneurs et les prostituées. C’était à Cheneau-de-Bourg. L’appartement suintait ; les chambres donnant sur la façade voisine le soleil ne les visitait jamais. Un soir, mon père sortit respirer un air plus pur. Se trompait-il ? Ça sentait le roussi dehors. Un flic lui intima l’ordre de regagner son domicile. Il ne sut que le lendemain pourquoi l’on portait atteinte à la liberté de circuler : la classe ouvrière lausannoise s’était soulevée ; les pavés étoilaient les vitrines splendides de la rue de Bourg ; parmi les ouvriers les macs, complices de la flicaille, accomplissaient leur besogne : marquaient à la craie d’une croix dans le dos, les émeutiers vrais ou supposés, les travailleurs dans la rue, pour que la police ainsi renseignée pût les embarquer. La veille, des conscrits avaient tiré sur le peuple à Genève : des dizaines de blessés et treize morts. La foule était sans armes évidemment. »

Gaston Cherpillod devint membre du Parti suisse du travail en 1953, avec lequel il rompit en 1959. Il fut également conseiller communal à Lausanne de 1954 à 1956, puis à Renens de 1978 à 1985. En 1986, il se présenta comme candidat au Conseil d’État sur la liste Alternative socialiste verte.

Enseignant le latin et le grec, en 1956 on le suspendit de l’enseignement secondaire vaudois en raison de son appartenance au Parti ouvrier populaire. Il quitta alors le canton de Vaud pour vivre au Locle. Plus tard, il s’installa dans le sud de la France.

Gaston Cherpillod : écrire pour inquiéter

Grand consommateur de journaux, il les lisait tous, hormis ceux de l’extrême droite dont il prétendait connaître le contenu. Travailleur nocturne, il écrivait ses livres à partir de 17h et, comme beaucoup d’écrivains, de préférence au bistrot.

Huguenot anticlérical, il concevait l’écriture comme un martyre, c’est-à-dire un témoignage arraché au scribe par la violence sociale ou métaphysique. Pour Cherpillod, la littérature était la chose le plus pénible qu’il lui avait été donné d’accomplir, alors même qu’il avait exercé des travaux particulièrement physiques afin de pouvoir payer ses études, que plus tard il fut enseignant et que son investissement en politique fut total. Cependant, il considérait l’écriture comme l’activité la plus harassante d’entre toutes : « Ce travail de création esthétique demande une énorme concentration nerveuse. Une grosse dépense… Sans compter les agressions psychiques qu’il suppose dans un hôte suivant ce qu’il écrit ». Exigeant envers lui-même, il lui semblait inconcevable que l’on écrive uniquement pour divertir les gens. « Le rôle de l’écrivain c’est de poser des questions. Ce pays me met en colère tous les jours mais je l’aime… Au fond j’écris pour emmerder, pas seulement pour me plaire. Je veux inquiéter. Remuer les fourmilières. Voire les fourmis qui s’échappent affolées. »

Gaston Cherpillod : transclasse avant l’heure

Cet homme dont la plume aiguillonnait la Suisse, aimait la tranquillité du bord de l’eau et l’apaisante quiétude de la pêche à la ligne dont il tirait une grande et fierté. Il tenait beaucoup à son talent de pêcheur, titillant le poisson en s’intégrant dans un paysage afin de – pour une fois – ne penser à rien.

En écrivant Le Chêne brulé Gaston Cherpillod s’était aperçu qu’il était un bâtard culturel. Un transclasse, comme l’on dirait de nos jours, qui dérangeait autant les ouvriers que les bourgeois. D’ailleurs la particularité de son livre, c’est de passer avec une sublime aisance de l’argot au parler vaudois, et du parler vaudois au français le plus précieux. D’emprunter les mots de la rue tout en citant Proust ou St-Augustin, et en se référant à Sophocle, Balzac ou Dostoïevski.

Dans ce premier ouvrage Cherpillod n’occultait rien de ses mouvementées jeunes années. D’une encre altérée à l’acide, il nous emmène non seulement dans un moment de l’Histoire avec un grand H, mais également dans ses rébellions, dans ses beuveries, dans ses amours et dans son goût pour les prostituées.

« Nous avions une soif de damnés : je ne l’ai jamais tout à fait pardonné au soleil. Je trimballai des sacs de bûches des greniers aux caves de l’ancien évêché où se vendait du bois de chauffage à prix réduit ; je le distribuai aux misérables ; la retraite vieillesse n’existait pas encore. La quinzaine terminée je m’amusais comme je le pouvais. Mal. Saoulerie, coucheries : ça ne valait pas tripette ; j’en suais de dégoût. Elle schlingue ferme, une jeunesse de cette espèce-là. Il m’en reste encore du suint. On comprend pourquoi les écrivains du cru ne m’ont jamais tenu pour un des leurs : au nez de ces chatons je puais le fauve. Les frôleurs ! ça vit à la retirette et ça prétend être moniteur de conduite… Je t’en ficherai, moi, du pedigree, faux aristocrate, solipsiste à la manque ! »

Si certains thèmes abordés, ainsi que quelques propos, ont mal vieillis, on se surprend également à voir une multitude de concordances entre les années 1930-1950 et ce que nous vivons actuellement. Plus de cinquante ans après la première édition du Chêne brulé, sa lecture est une gifle magistrale qui ne laisse personne indifférent, quelles que soient ses opinions.

Décédé en octobre 2012, à l’âge de 86 ans, Gaston Cherpillod n’a eu de cesse de dénoncer les injustices infligées aux personnes les plus démunies.

Sources :

– Le Chêne brûlé, Gaston Cherpillod, l’Aire bleue, nouvelle édition 2022.

– La Voix au chapitre, RTS, le 3 décembre 1971. Les images en N/B sont également issues de cette émission.

– LittéraTour de Suisse, RTS, le 1er octobre 1999.

– Wikipédia

Jeune adolescent, Matthieu Corpataux rencontre

Jeune adolescent, Matthieu Corpataux rencontre

Les rêves d’Anna, de Silvia Ricci Lempen nous emmènent dans un savant jeu de poupées russes. Il commence par la plus petite. Pour emboîter chaque figurine dans la suivante, il faut parcourir un puzzle d’atmosphères et d’aventures diverses qui commencent à

Les rêves d’Anna, de Silvia Ricci Lempen nous emmènent dans un savant jeu de poupées russes. Il commence par la plus petite. Pour emboîter chaque figurine dans la suivante, il faut parcourir un puzzle d’atmosphères et d’aventures diverses qui commencent à

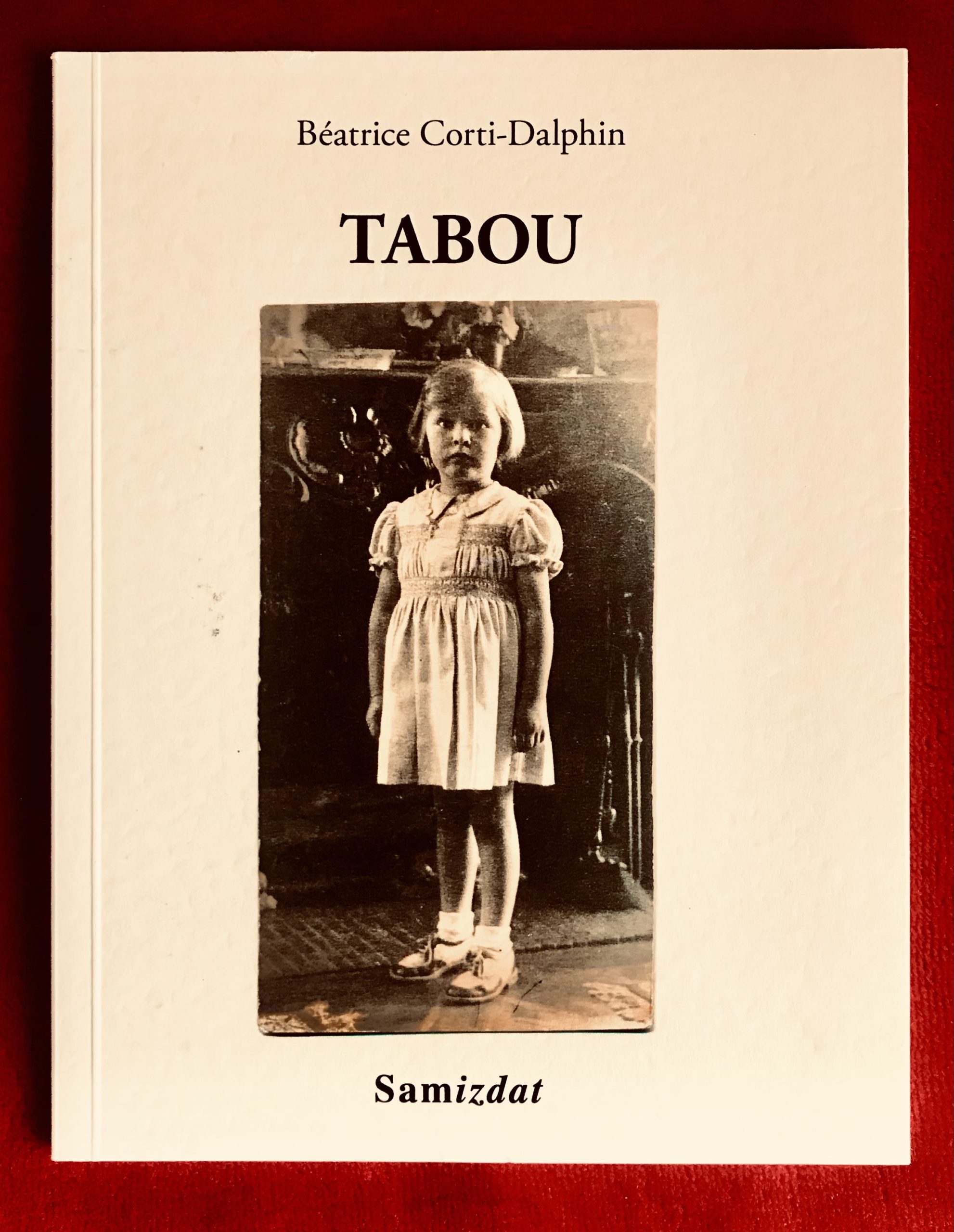

Avec pudeur, la femme de lettres a raconté les viols d’une petite fille par une femme. C’était à Genève, dans les années quarante. Des jeux d’adultes restés longtemps enfouis, occultés par l’esprit de l’enfant, la jeune fille, la femme… Chez ces gens-là, « On ne causait pas ». Puis un jour, elle s’est souvenue, par bribes, de son enfance. Alors « pour le dire » elle a écrit les fragments de ses souvenirs.

Avec pudeur, la femme de lettres a raconté les viols d’une petite fille par une femme. C’était à Genève, dans les années quarante. Des jeux d’adultes restés longtemps enfouis, occultés par l’esprit de l’enfant, la jeune fille, la femme… Chez ces gens-là, « On ne causait pas ». Puis un jour, elle s’est souvenue, par bribes, de son enfance. Alors « pour le dire » elle a écrit les fragments de ses souvenirs.

Des livres et documentaires racontent les actions et la bravoure de cette grande dame, dont une série de bandes dessinées parues chez

Des livres et documentaires racontent les actions et la bravoure de cette grande dame, dont une série de bandes dessinées parues chez  « Le regard qu’ils portent sur cette histoire a une qualité essentielle : ils l’abordent du point de vue de l’enfant. Cette tradition du dessin simple, au vibrato sensible doté d’une probité impeccable, nous la connaissons bien : elle est de la lignée, puissante parce que poétique, éternelle parce que authentique et universelle, du Petit Nicolas de

« Le regard qu’ils portent sur cette histoire a une qualité essentielle : ils l’abordent du point de vue de l’enfant. Cette tradition du dessin simple, au vibrato sensible doté d’une probité impeccable, nous la connaissons bien : elle est de la lignée, puissante parce que poétique, éternelle parce que authentique et universelle, du Petit Nicolas de  sont également aventurés dans l’après-guerre pour nous raconter les exactions du régime communiste, ainsi que quelques décennies plus tard à la rencontre des enfants, devenus adultes, qu’Irena a sauvés. La trame, souvent entrecoupée de scènes de tortures, est allégée par des moments où Irena imagine son père, un homme bon décédé très jeune, près d’elle et fier de son engagement. Des instants de tendresse tout aussi poignants que les scènes les plus dures.

sont également aventurés dans l’après-guerre pour nous raconter les exactions du régime communiste, ainsi que quelques décennies plus tard à la rencontre des enfants, devenus adultes, qu’Irena a sauvés. La trame, souvent entrecoupée de scènes de tortures, est allégée par des moments où Irena imagine son père, un homme bon décédé très jeune, près d’elle et fier de son engagement. Des instants de tendresse tout aussi poignants que les scènes les plus dures.

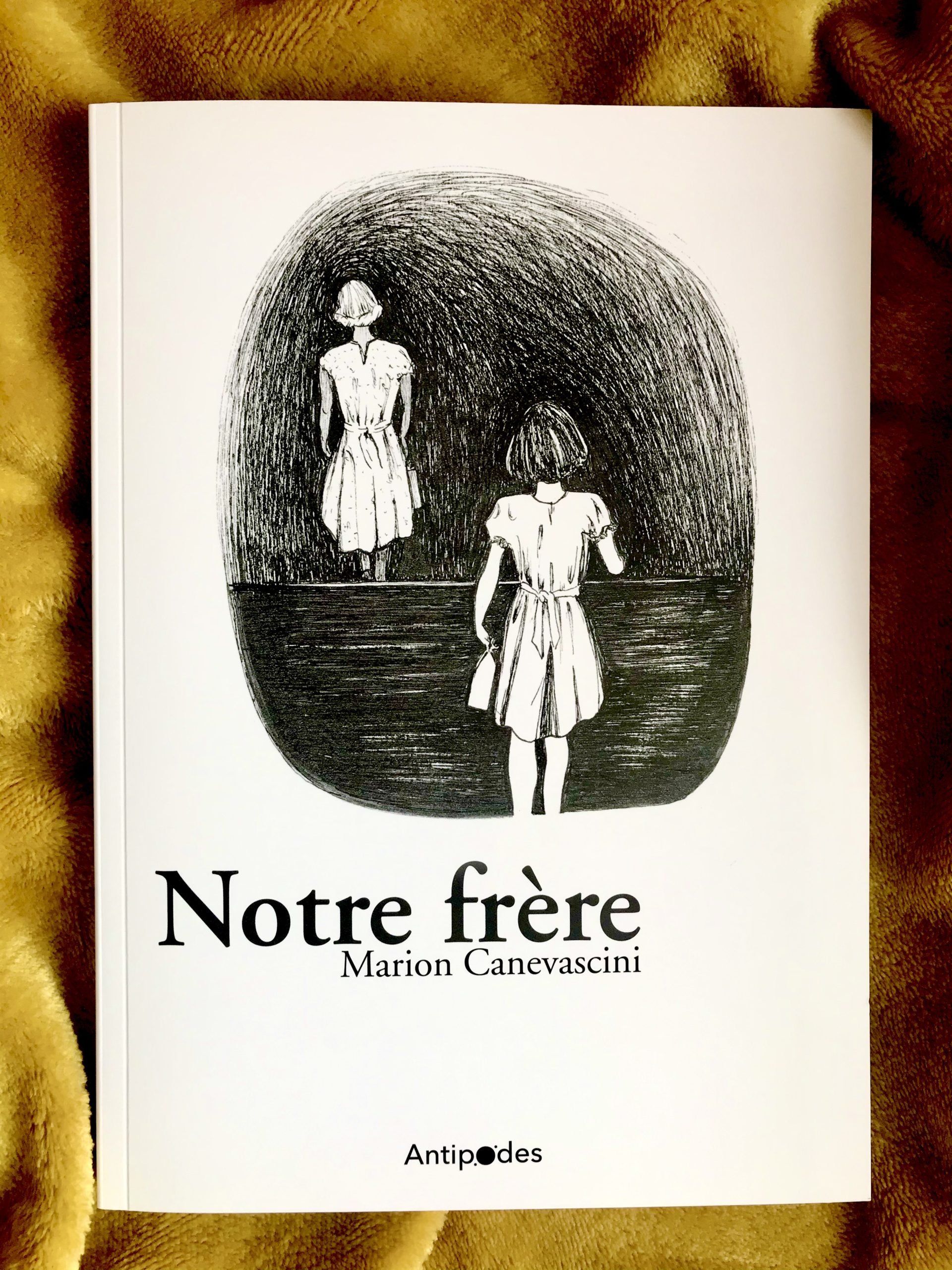

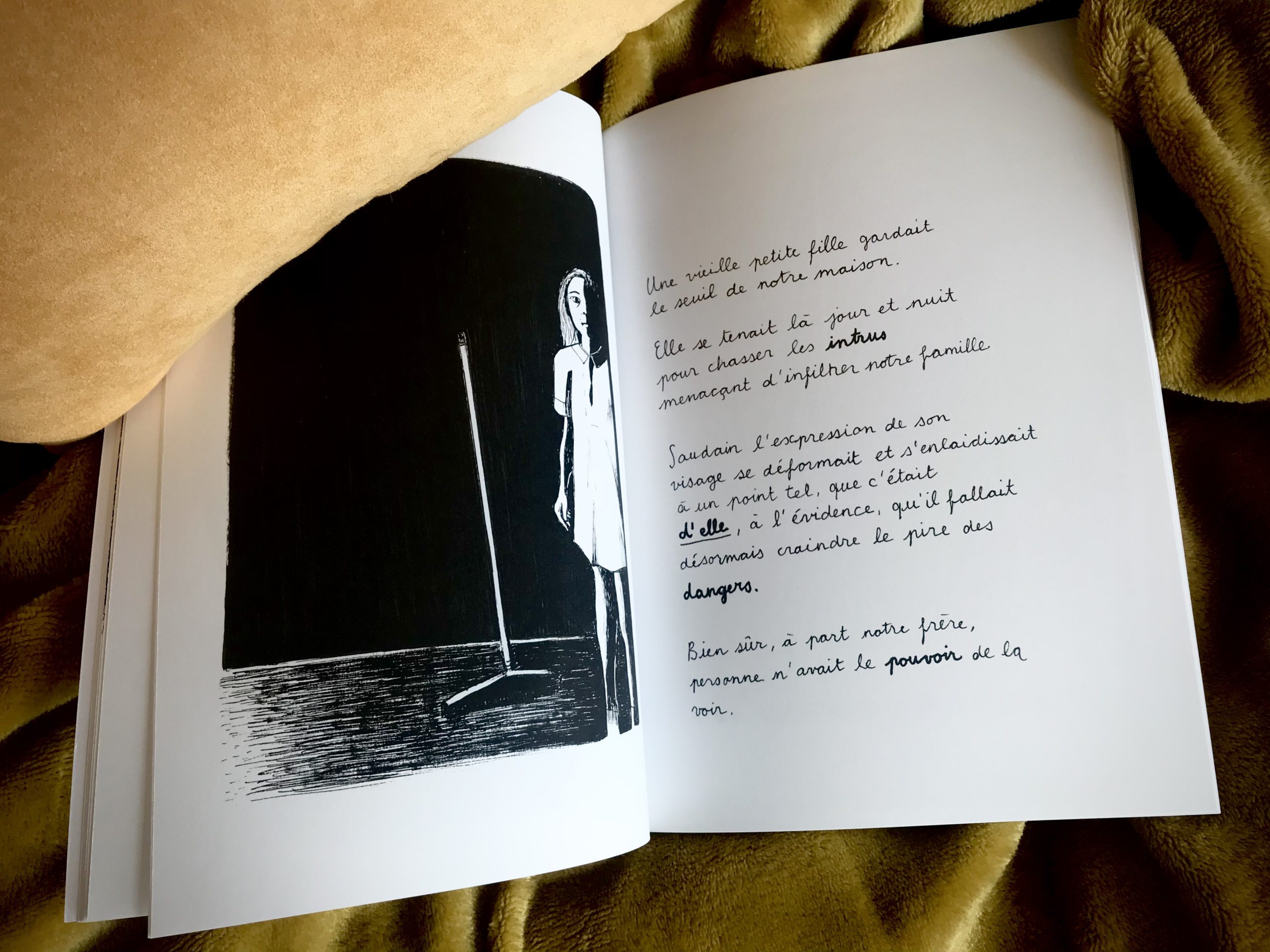

Paru aux

Paru aux  dessins et aux textes épurés, ce sont les blancs des pages et les mots tus qui s’inscrivent dans le ressenti.

dessins et aux textes épurés, ce sont les blancs des pages et les mots tus qui s’inscrivent dans le ressenti.

« Il s’agissait d’allier santé, jeunesse, performance et donc, Charles Larson rit, bonheur. C’était en tout cas en ces termes que Fabio Rossi avait vendu son projet à la GlaxoSmithKline. Rendre à un corps vieillissant les performances de sa jeunesse. Parce que, pour le marché, ce créneau était porteur de gigantesques profits. La clientèle potentielle avait les moyens d’acquérir LE traitement qui accélérait la réparation des tissus musculaires. En vieillissant, nous perdons environ un tiers de notre masse musculaire. L’exercice constant, soulever de la fonte dans un fitness par exemple, pratiquer un sport, même à haute dose, ne fait que ralentir le processus. Trouver un moyen biologique de l’arrêter, voire de l’inverser, c’est la gloire et la fortune.

« Il s’agissait d’allier santé, jeunesse, performance et donc, Charles Larson rit, bonheur. C’était en tout cas en ces termes que Fabio Rossi avait vendu son projet à la GlaxoSmithKline. Rendre à un corps vieillissant les performances de sa jeunesse. Parce que, pour le marché, ce créneau était porteur de gigantesques profits. La clientèle potentielle avait les moyens d’acquérir LE traitement qui accélérait la réparation des tissus musculaires. En vieillissant, nous perdons environ un tiers de notre masse musculaire. L’exercice constant, soulever de la fonte dans un fitness par exemple, pratiquer un sport, même à haute dose, ne fait que ralentir le processus. Trouver un moyen biologique de l’arrêter, voire de l’inverser, c’est la gloire et la fortune.

ou préparait des sandwichs avant une promenade en forêt. Papa, je me souviens de nos premières vacances à la mer. A l’époque, on s’habillait de tee-shirts colorés façon batik, et

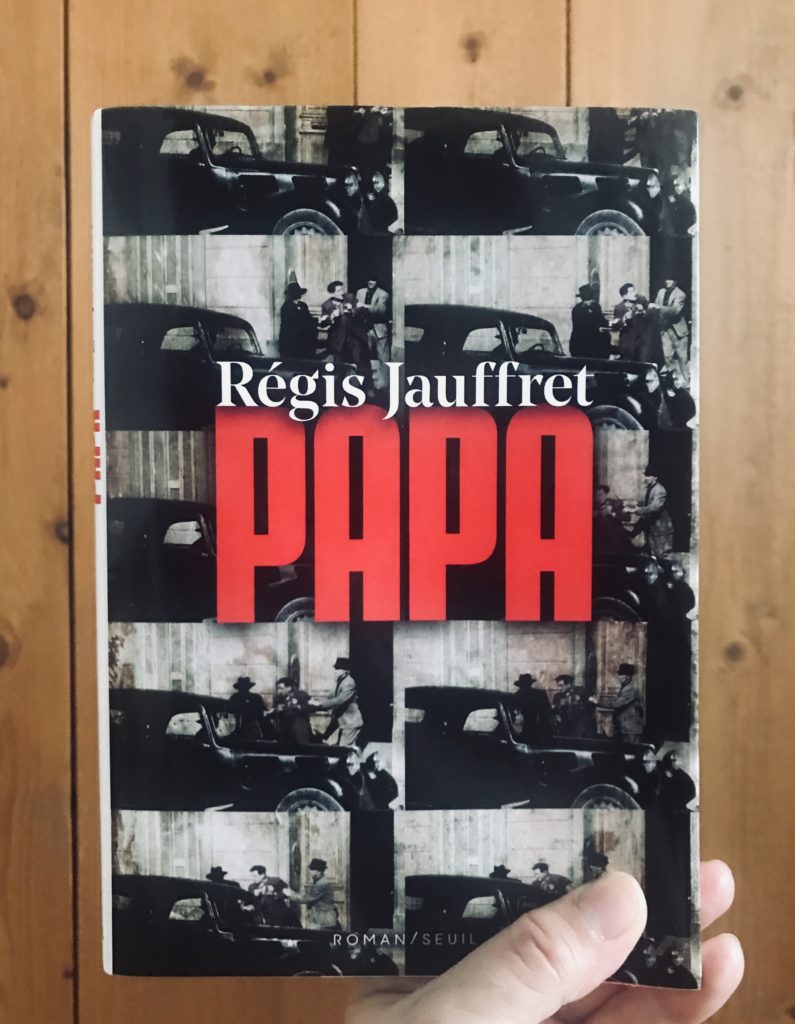

ou préparait des sandwichs avant une promenade en forêt. Papa, je me souviens de nos premières vacances à la mer. A l’époque, on s’habillait de tee-shirts colorés façon batik, et  l’immeuble marseillais 4, rue Marius Jauffret, où il a passé son enfance. Les gestapistes semblent joyeux. L’homme appréhendé a le visage dévasté par la terreur. Interloqué, l’écrivain bloque l’image, revient en arrière, reconnaît jusqu’aux pavés en céramique du hall d’entrée. D’après le commentaire, ces images ont été tournées en 1943. Choc. Son père n’a jamais parlé de cet événement. Plus étrange encore : personne n’a jamais eu vent de cette affaire alors que la famille d’Alfred, le père de l’écrivain, occupait en partie cet immeuble.

l’immeuble marseillais 4, rue Marius Jauffret, où il a passé son enfance. Les gestapistes semblent joyeux. L’homme appréhendé a le visage dévasté par la terreur. Interloqué, l’écrivain bloque l’image, revient en arrière, reconnaît jusqu’aux pavés en céramique du hall d’entrée. D’après le commentaire, ces images ont été tournées en 1943. Choc. Son père n’a jamais parlé de cet événement. Plus étrange encore : personne n’a jamais eu vent de cette affaire alors que la famille d’Alfred, le père de l’écrivain, occupait en partie cet immeuble.