Pour “devenir soi” ou pour innover, nous sommes régulièrement incités à “sortir de notre zone de confort“. A l’examiner de plus près ce “concept” ne repose sur rien : une élaboration théorique assez faible et aucune preuve empirique solide de son existence et surtout des conséquences désastreuses sur les individus. Il est temps de dynamiter cette acmé du bullshit managérial.

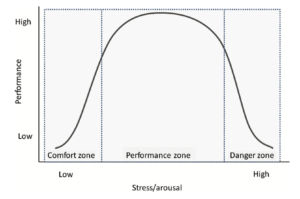

Qu’il s’agisse de nos vies privées ou professionnelles, la référence à la nécessité ou à la crainte de “sortir de notre zone de confort” est omniprésente. Nous avons tous été confrontés à un schéma qui nous présente au centre notre zone de confort, protectrice et synonyme de paix, voire d’ennui, dont il faudrait impérativement nous extraire pour atteindre notre “zone de grandeur” après avoir traversé une “zone de peur” et une “zone d’apprentissage“, tel Dante qui retrouve Béatrice et atteint la félicité après avoir franchi les portes de l’Enfer et les nimbes du Purgatoire .

Tout cela est très beau, sauf que l’existence d’une telle zone de confort s’appuie sur une construction théorique frêle, voire bancale et ne repose sur aucune évidence empirique solide ! Petit voyage auprès d’une représentation paradigmatique et exemplaire du bullshit managérial.

A l’origine une expérience sur des rongeurs et des poulets

Il faut chercher pour trouver une référence théorique et empirique à cette idée de zone de confort. La première (et l’unique) date de 1908, lorsque deux éthologues animaliers béhavioristes, R.M Yerkes et J.D. Dodson de l’Université de Harvard publient dans le Journal of Comparative Neurology of Psychology un article présentant une expérience menée sur des rongeurs. Examinant le lien entre un stimulus électrique (stress) et la formation de nouveaux comportement du rongeur, ils établissent une relation statistique linéaire positive entre la puissance du stress et la capacité d’apprentissage des sujets, du moins jusqu’à un certain degré au-delà duquel la relation devient négative. Un autre chercheur répliquera l’étude avec les mêmes résultats sur des poulets.

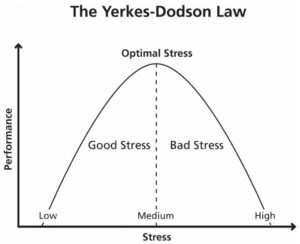

Il faut attendre les années 1950 pour que la théorie développée sur des animaux soit transposée aux humains, établissant ainsi la loi “Yerkes-Dodson” affirmant que “l’éveil” (arousal) ou le stress améliore la performance des individus. La loi est depuis lors résumée par un graphique prenant une belle distribution statistique normale.

La “théorie de la zone de confort” repose sur trois postulats (Corbett 2013 notre traduction) :

- Le confort implique une série de comportements statiques et limités qui sont libres d’anxiété;

- “la performance optimale” est atteinte lorsqu’une personne sort de sa zone de confort;

- le rôle du management est d’introduire un certain degré de stress ou d’éveil dans la place de travail de sorte à ce que les employés sortent de leur zone de confort et marchent vers une zone de performance optimale.

C’est ainsi que le concept de la “zone de confort” entre dans le vocabulaire de la littérature managériale pour décrire cette zone dans laquelle les individus dans les organisations se complaisent dans la médiocrité et l’habitude réconfortante, antonymes de l’excellence, de la créativité et de la performance. Il est devenu depuis un trope du langage quotidien et de la littérature managériale.

Sauf que…

Sauf que tout cela est du vent !

Premièrement, la théorie de la zone de confort est une reformulation (à l’origine la courbe n’est pas une distribution statistique normale) aussi bien qu’une transposition abusive d’une étude réalisée sur des animaux par Yerkes et Dobson.

Deuxièmement, aucune étude empirique menée sur des humains en appliquant la théorie de la zone de confort ne prouve sa validité. Sur une revue de la littérature publiée entre 1975 et 2000, soit 52 publications, seule une publication ne présentait aucun biais méthodologique, et seule deux études montraient un certain degré de plausibilité de la théorie de la zone de confort (courbe en U inversée) (Muse et al. 2003).

“So it would seem that “optimal performance” is rarely, if ever, achieved when people are moved out of their comfort zone. Indeed, the empirical evidence suggests that the further someone is moved beyond their comfort zone the poorer their performance becomes.” Corbett (2013)

Troisièmement, au contraire, les seules indications empiriques disponibles pointent sur un effet inverse : le stress réduit la performance et nuit à la santé de l’individu (Muse et al. 2003), ce qui n’est somme toute pas très surprenant.

Un conception des individus fausse et nocive

Plus fondamentalement, la “théorie de la zone de confort” propose une vision des individus, et particulièrement des individus dans les organisations, contestable parce que fausse et détestable parce que nocive.

Fausse, parce qu’elle déploie une vision des individus dans les organisations comme étant par nature peureux, paresseux et par essence rétifs au changement, ce qui n’est pas conforme à ce que l’on peut observer si on se donne la peine de regarder attentivement. Les organisations sont traversées par de nombreuses transformations technologiques (ex. digitalisation), temporelles (ex. accélération des rythmes de travail), contextuelles (ex. télétravail) ou professionnelles (ex. nouvelles compétences). Qui peut sérieusement affirmer que les individus qui composent les organisations contemporaines n’ont pas adaptés leurs pratiques et leurs activités ? Si les individus étaient ataviquement conservateurs, aucun de ces changements ne pourraient être constatés. C’est à nouveau mal comprendre la réalité des organisations que de psychologiser la résistance au changement. Celle-ci existe bel et bien, mais elle résulte moins d’une disposition mentale, que du jeu des acteurs pour se préserver une marge d’autonomie et de pouvoir, sonnant plus comme un appel à la “négociation” qu’une déclaration de résistance.

“Management bullying of employees is by no means a new phenomenon, but comfort zone theory undoubtedly offers a degree of legitimation to the practice.” Corbett (2015)

Nocive, parce qu’elle sous-tend une conception du management, largement inspirée du plus simpliste béhaviorisme, qui n’aurait pour but de que contraindre (cf. choc de stress), pour ne pas dire forcer, les individus. L’augmentation de la souffrance au travail, le stress, le burn-out en sont les conséquences évidentes.

L’acmé du bullshit managérial

La “théorie de la zone de confort” s’avère donc au final conceptuellement faible, empiriquement invalide et philosophiquement néfaste. Cela n’en empêche malheureusement pas sa prolifération.

“Many organizational psychology and management textbooks make reference to some theories of behavior for which there is little if any empirical support (e.g. Maslow’s hierarchy of needs).” Corbett (2013).

Mais elle offre un cas paradigmatique de ce qui constitue le bullshit managérial :

- Il s’appuie sur un fondement conceptuel et théorique faible ou inexistant: ici le modèle est une boite noire incapable d’expliquer le passage d’une zone à l’autre ou même la nature de cette zone de confort;

- Il se forme souvent sur des analogies ou des transpositions d’une domaine à un autre : ici la “théorie” est transposée de l’éthologie animale à la psychologie humaine sans pertinence;

- Il ne dispose pas de justifications empiriques solides : ici les problèmes méthodologiques sont nombreux (études de contrôle, choix des variables explicatives etc.) et les preuves semblent plutôt indiquer une relation causale inverse à ce qui est postulé à l’origine.

- Il prend la forme d’un “folklore” en apparence fondé sur le bon sens, mais qui une fois déconstruit s’avère fumeux.

Quand bien même ces défauts semblent rédhibitoires et discréditent l’approche, il est à parier que les invocations à “sortir de sa zone de confort” ne sont pas prêtes de disparaître.

Le bullshit managérial est un puissant créateur de lien social pour ceux qui y adhèrent.

Ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas chercher à le dynamiter.

Références :

Corbett, M. (2013). “Cold comfort firm . Lean organisation and the empirical mirage of the comfort zone” : Culture and Organization 19 (5), pp. 413-429

Corbett M. (2015). “From law to folklore : work stress and the Yerkes-Dodson Law” : Journal of Managerial Psychology, Vol 30 Iss 6 pp. 741-752

Muse, L.; Harris, S. and Feild, H. (2003). “Has the Inverted-U Theory of Stress and Job Performance Had a Fair Test ?” : Human Performance, 16(4), pp. 349-364