La cérémonie des remises des Prix suisses de littérature aurait dû avoir lieu aujourd’hui, à Soleure. Elle a été annulée pour des raisons que vous pouvez bien imaginer. Mais j’ai déjà prévu, bien en avance, une interview avec Frédéric Pajak, lauréat du Grand Prix suisse de littérature 2021 pour l’ensemble de son œuvre.

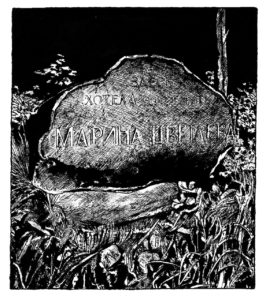

Cet auteur franco-suisse Frédéric Pajak, publié en Suisse chez Les Éditions Noir sur Blanc, est à la fois écrivain, peintre, dessinateur et éditeur, dirigeant la collection des « Cahiers dessinés ». En 2020, il a terminé le Manifeste incertain, œuvre de quelques milliers de pages et dessins en 9 volumes, dont le troisième volume a reçu un Prix suisse de littérature en 2015 et le prix Médicis de l’essai 2014. En 2019, il est récompensé par le prix Goncourt de la biographie, pour le Manifeste incertain 8. Mais c’était le Manifeste incertain 7 qui a attiré, il y a quelques années, mon attention car il est le seul à avoir un « thème russe », à savoir une grande poète Marina Tsvetaïeva. Fille de Ivan Tsvetaïev, professeur d’histoire de l’art à l’université de Moscou, qui a fondé le musée Alexandre III, l’actuel Musée des beaux-arts Pouchkine, à Moscou, elle passé l’année 1904 dans un pensionnat à Lausanne et a laissé quelques beaux-poèmes écrits après ces promenades sur le quai d’Ouchy. Voici donc l’interview.

Les enfants n’apprennent plus des poèmes à l’école. Cela me désespère, et vous ?

Je trouve cela scandaleux ! Mes seuls souvenirs de l’école, ce sont les poésies que j’ai apprises et dont je me souviens encore. Par contre j’ai remarqué qu’en Russie beaucoup de jeunes connaissent Tsvetaieva par cœur. En France, aujourd’hui, on privilégie plutôt l’école de commerce. Très jeune, j’ai appris Victor Hugo, du Bellay, de Heredia – tous les grands poètes français. On récitait par cœur La Fontaine. Aujourd’hui beaucoup considèrent la poésie comme quelque chose d’inutile, ce qui est ridicule – plusieurs scientifiques qui sont le plus au point de la recherche, comme les astrophysiciens par exemple, s’intéressent à la poésie et se font parfois eux-mêmes poètes.

Dans votre livre la place accordée à Marina Tsvetaieva est plus importante que celle d’Emily Dickinson, cela devient pratiquement une biographie. Pourtant, plusieurs livres sur Tsvetaieva existent en français. Pourquoi encore un ?

Je ne cherche pas à faire des biographies. J’écris et je dessine un seul et même livre, le Manifeste incertain, avec lequel je vis vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ce n’est pas moi qui choisis les auteurs ou les artistes, ce sont eux qui me choisissent. Je n’ai pas planifié de faire des livres sur Van Gogh ou Tsvetaieva, cela s’est imposé à moi d’une manière inexplicable. Mais j’ai remarqué qu’on publiait beaucoup de livres sur Tsvetaieva en français – les Carnets, Mon frère féminin, le Journal de son fils Gueorguei Efron… C’est une documentation de premier ordre, et je suis un grand amateur de carnets, de journaux intimes, de correspondances… Je trouve les Carnets de Tsvetaieva absolument remarquables. Pourtant, je ne parle pas le russe et me trouve peu qualifié pour parler de sa poésie, si liée à la langue. J’ai préféré me consacrer à son destin.

Votre livre a été écrit pendant votre voyage en Russie, n’est-ce pas ?

Exactement. Je suis parti avec ma compagne, qui est moitié Russe, sur les traces de Tsvetaieva, pour ainsi dire : Taroussa, Koktebel, Moscou, Yelabouga… Le livre a pris forme tout seul, au gré des paysages et des rencontres.

J’ai aussi depuis toujours aimé la poésie d’Emily Dickinson, que je ne lis qu’en français, et j’avais envie de présenter le destin de ces deux femmes, sachant que j’aurais moins à dire sur Dickinson qui n’a pas eu une vie aussi romanesque et tragique que Tsvetaieva, puisqu’elle est restée recluse dans sa chambre et son jardin.

Faut-il vraiment souffrir pour laisser une trace dans l’art ? Faut-il être malheureux pour être poète ?

Je dirais non. J’aime beaucoup Joseph Delteil, par exemple, que je considère comme un grand poète et écrivain bien qu’un peu oublié ; je trouve que c’est un homme heureux. D’autre part beaucoup de gens rencontrent des événements douloureux ou tragiques au cours de leurs vies. Peut-être la littérature aide-t-elle à exorciser le malheur de vivre.

Vous parlez de la « poésie femelle ». Peut-on vraiment distinguer la poésie par genre ?

Oui, tout à fait. Je dis « mâle » et « femelle », comme la prise mâle ou femelle. Ce n’est pas du tout péjoratif. Je trouve qu’il y a une manière de parler de soi très différente quand on est une femme, une manière très physique. Le corps y est très présent, et peut-etre aussi la relation avec la nature – notamment chez Dickinson qui vit avec son jardin une relation stupéfiante.

C’est difficile à décrire, mais je le sens profondément. Je sens que la poésie de Tsvetaieva n’est pas la même que celle de Pasternak, elle est singulièrement féminine, bien qu’elle fut une femme assez virile, une femme forte et fragile à la fois. Il y a des femmes un peu viriles comme il y a des hommes efféminés — Rimbaud, peut-être. Je n’impose pas des catégories, mais j’incite à réfléchir à ce genre de choses ; et je me moque de la mode et ce qu’il convient de dire ou ne pas dire.

Dickinson et Tsvetaieva sont deux façons très différentes d’être femme. Dickinson vit apparemment recluse comme une vieille fille ; en réalité, elle entretient longtemps une liaison avec un ami de son père — une liaison impossible, cela va de soi. Quant à Tsvetaieva, elle déborde de relations amoureuses, avec des hommes comme avec des femmes.

Vos deux héroïnes ont survécu à l’indifférence, à l’hostilité, à la censure. Les deux ont refusé de se plier aux convenances. Parmi les choses que ces deux femmes ont en commun il y a aussi la foi absolue en la postérité de leur œuvre. Cela peut paraître immodeste, mais la modestie, est-elle un bon compagnon pour un talent ?

Pour moi, la modestie c’est une sorte de poncif protestant. Dans un pays « calvinôsé » comme la Suisse romande, il y a d’incitations à la modestie. Mais quand on est artiste, la modestie ne nous intéresse pas. Il faut croire à soi-même, à ce qu’on fait. Van Gogh, comme d’autres personnages dont je parle dans le Manifeste incertain, malgré le rejet de la société, éprouve une confiance absolue en son talent, et en la postérité de son œuvre. Parfois leur œuvre survit par miracle – Dickinson, par exemple, a voulu brûler tous ses poèmes. Pour écrire toute sa vie des poèmes, comme l’ont fait Dickinson et Tsvetaieva, il faut y croire, bien que cette croyance reste très mystérieuse.

Dans votre livre vous citez Marina Tsvetaieva qui parle de « la vérité au prix de l’extrême solitude ». Est-ce vrai ? Est-ce le sort de chaque créateur ?

J’ai publié un livre qui s’appelle L’Immense Solitude, sur Friedrich Nietzsche et Cesare Pavese. La solitude, je la connais bien, tout comme la pauvreté. C’est vrai que, quand j’ai lu Nietzsche, j’ai été frappé par sa vie d’extrême solitude. Dans la solitude, on est nu, on n’est plus dans l’apparence, on ne peut pas tricher. On est dans son intérieur et donc, oui, c’est une forme de vérité.

Mais il y a diverses formes de solitude : j’ai écrit sur Joyce qui, lui, était seul en famille, au milieu de sa femme et de ses enfants. Et il en a beaucoup souffert, comme il a fait souffrir ses proches.

Mais il faut se méfier des généralités – il y a beaucoup d’artistes qui ne connaissent ni la misère, ni l’insuccès, ni l’isolement.

Parmi d’autres citations de Marina Tsvetaieva qu’on croise dans votre livre, j’ai remarqué celle-ci : « l’âme est un être dans l’être ». Est-ce que ce travail vous avez fait plonger, vous aussi, dans cette inévitable et éternelle question de l’âme mystérieuse russe ?

Oh oui ! C’est bizarre, mais c’est Tchekhov, l’écrivain peut-être le moins russe parmi les Russes, qui a provoqué mon intérêt pour la littérature russe — dont je ne suis surtout pas un spécialiste. Je suis en partie slave d’origine et donc cette question de l’âme me paraît une évidence. Pendant mon voyage en Russie j’ai rencontré beaucoup de gens de milieux très différents, et partout j’ai ressenti cette présence de l’âme que nous avons perdu ici, en Occident. Il y a quelque chose de profond qui nous manque, en tout cas.

De toute évidence, vous lisez la poésie de Marina Tsvetaieva avec l’œil du peintre, en prêtant attention aux tirets et aux italiques, à la ponctuation en général. Tous ces « détails visuels » vous communiquent-ils quelque chose de particulier, en plus des mots ?

J’ai remarqué ce grand tiret que j’utilise beaucoup moi-même – je l’ai appris de Nietzsche. La façon de Tsvetaieva et de Dickinson de ponctuer avec ce grand tiret est particulière, elle n’appartient pas aux règles de ponctuation. Je ne sais pas si je l’ai remarqué parce que je suis peintre, mais la ponctuation, c’est la respiration, et quand on lit, on respire. Le texte mal ponctué ne respire pas, et on étouffe. Beaucoup d’auteurs aujourd’hui ponctuent mal. Le grand tiret exige le silence, c’est un temps suspendu.

Puisqu’on parle de la respiration… Dans votre livre, en parlant du métro de Moscou, vous avez dit que là-bas on « respire des yeux ». Qu’avez-vous voulu dire par cela ?

J’ai dit ça ? (sourire) Alors j’ai dû le ressentir ! J’ai trouvé ce métro extraordinaire, surtout en comparaison avec le métro parisien – c’est un véritable musée souterrain. Et les gens m’ont eu l’air plutôt heureux et souriants, malgré les excès du régime.

Dans vos dessins qui illustrent le livre il y a beaucoup d’oiseaux et d’abeilles. Pourquoi ?

C’était plutôt dans la partie consacrée à Dickinson. Je sais qu’elle aimait beaucoup les abeilles, elle avait des ruches. Et moi, en tant que dessinateur, je n’avais jamais dessiné des abeilles. Si on peint ou dessine avec des crayons jaune et noir quelques traits, ça représente tout de suite une abeille. Par contre, dessiner une abeille en noir et blanc, c’est plus compliqué. Donc, c’était pour moi un défi. Pareil pour les moineaux que je n’avais jamais dessinés non plus. J’essaie d’aborder un nouveau problème de dessin dans chacun de mes livres.

En décrivant vos premières impressions de Moscou vous parlez de l’alphabet cyrillique en forme d’absolue résistance à l’occidentalisation. C’est très drôle ! Avez-vous senti la société russe comme très politisée ?

Je posais beaucoup de questions, y compris sur la politique, et les gens répondaient très librement. J’ai bien compris que personne n’aime Poutine, mais on le trouve moins pire que son prédécesseur.

J’ai senti beaucoup de sympathie envers les Russes dans votre livre. Ils vous-ont donc plu ?

Oui ! J’ai adoré les diverses discussions que j’ai eues. J’ai adoré la curiosité des Russes envers les étrangers, leur magnifique hospitalité. Je les ai trouvés beaucoup moins blasés que nous.

Une femme sur un marché vous a dit que vous ne ressemblez pas à un Français et vous avez « accepté le compliment ». Pourquoi ?

Cela m’a fait très plaisir ! Peut-être parce que là-bas j’ai senti mes origines slaves — mon grand-père était polonais.

Dans votre livre vous revenez plusieurs fois sur l’immensité de l’espace russe. Cela vous a autant frappé ?

Oui ! On a beaucoup voyagé en train et en voiture dans ces espaces qui paraissent infinis. Et je le vois aussi dans la peinture russe qui me plaît beaucoup, surtout Isaak Levitan.

Vous remarquez que la parade de la Victoire à Samara est différente que celle de Moscou. Mais Staline est toujours glorifié. Comment expliquez-vous ce phénomène ?

Je ne l’explique pas. Comme je n’explique pas l’existence des néo-nazis en Europe. Les deux monstres sont comparables, tout autant que Mao. Il faut lire et relire Le Discours de la servitude volontaire pour essayer de répondre à cette question – Etienne de la Boétie était très jeune quand il l’a écrit, mais il avait déjà tout compris.

Encore une citation de Tsvetaieva qui a attiré votre attention et, par conséquent, la mienne : « J’étais héroïque, donc inhumaine ». Y voyez-vous une suite logique ?

Je n’ai pas beaucoup de considération pour les héros. Je trouve que, comme souvent chez Tsvetaieva, la formule est volontairement paradoxale. Ce qu’elle veut dire c’est que l’héroïsme est une chose superflue et dangereuse. Du moins c’est comme ça que je la comprends.

Et la toute dernière : « Si seulement il n’y avait pas entre le poète et le peuple l’obstacle des hommes politiques »… Ce cri de cœur de Tsvetaieva, s’applique-t-il à la Russie seulement, ou est-il universel ?

C’est totalement universel. Pour moi, l’homme politique est un être aussi inutile qu’un cafard, et nous n’avons pas besoin de cafards. Bien que j’aie rencontré des hommes et des femmes politiques qui m’ont semblé plus honnêtes que d’autres, cela reste des hommes et des femmes politiques. Il y a quelque chose qui leur manque profondément. Ils sont toujours en représentation, ils ont toujours besoin de l’autre pour le dominer, le séduire, l’écraser. Ils ont besoin de flatter des gens pour exister.

Les politiciens s’interposent entre le créateur et le public, et cherchent à imposer leurs opinions, leurs goûts et, surtout, leur culture partiale. Le ministère de la Culture est souvent une instance très partiale qui ne se rend pas bien compte de ce que devrait être la culture.

Je pense qu’on peut très bien imaginer une société sans hommes politiques, donc Tsvetaieva a une fois de plus raison.

J’ai bien apprécié votre entretien avec Pajak, mais je regrette qu’il prétende que Tchekhov serait “l’écrivain peut-être le moins russe parmi les Russes”. On dirait qu’il ne l’a pas lu ! Ses récits et nouvelles sont une pure merveille, un reportage magnifique sur la vie quotidienne en Russie de 1880 à 1904.

Autre chose: le “long tiret” dont il parle remplace en russe le verbe être au présent dans sa fonction d’attribut du sujet. Je ne vois pas ce que Nietzsche vient faire la-dedans, et comment Pajak peut l’utiliser lui-même, alors qu’il confesse ne pas savoir le russe. Mais je le rejoins lorsqu’il déplore qu’ici l’on n’apprenne plus les grands poètes par coeur. Si seulement c’était le seule signe de la déculturation de notre pays…

Всего Вам доброго !

Merci beaucoup !