Après l’annexion de Rome par le Royaume d’Italie en 1870, l’essor de la bureaucratie savoyarde et la fièvre de construction qui l’accompagne redessinent peu à peu les contours de l’ancienne cité papale. Indifférente à la beauté de la cité éternelle, la nouvelle classe dirigeante retire les privilèges de l’ancien patriciat, mue par l’ambition de construire la Rome moderne. Le quartier de Ludovisi, qui s’étend entre Villa Borghese – un des grands parcs de la ville – et Piazza Barberini, est au cœur de ces changements. Après la mise en vente, en 1886, par la famille Ludovisi du parc luxuriant qu’il abritait, le quartier est entièrement urbanisé et devient rapidement l’un des grands centres de la vie romaine.

En 1925, la Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti y fait l’acquisition de certains de ses plus beaux sites. Le but est de donner à la construction de l’Etat fasciste (qui, par la Carta del Lavoro ou Charte du travail, de 1926, fait du nouveau droit corporatif le moteur de son action) une empreinte architecturale, en érigeant dans ce quartier son principal siège ministériel. La mise au concours du projet en 1926 désigne deux lauréats ex-aequo, Marcello Piacentini et Giuseppe Vaccaro: le premier, dieu vivant de l’architecture en Italie; le second, son dauphin et star montante. Marcello Piacentini, qui avait déjà dessiné le plan général du quartier, prend en charge le début de la mise en œuvre. Mais alors que sont dressées les fondations, le chantier est brusquement interrompu en 1928: la Confederazione Nazionale est dissoute, et avec l’intensification de la crise financière mondiale, le budget prévu devient impossible à tenir.

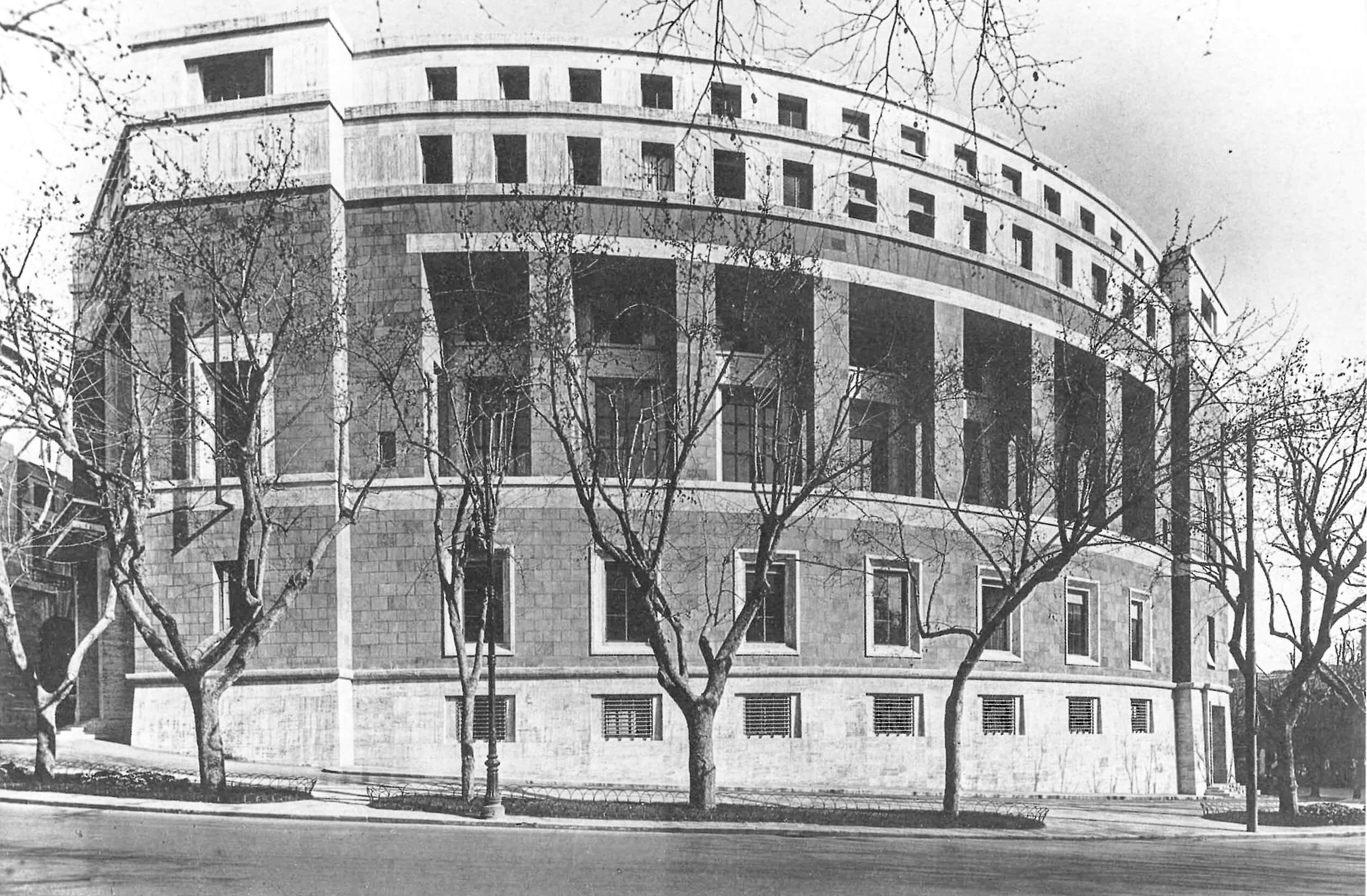

Vaccaro et Piacentini doivent donc adapter le projet aux nouvelles exigences d’austérité: des 40 millions prévus, le budget tombe à 29 millions; le bâtiment se transforme en une masse compacte; aux ouvertures moins nombreuses, construite avec des matériaux locaux et moins chers. Les motifs décoratifs sont sensiblement réduits, et le nombre de salles de réception revu à la baisse. Vaccaro prend les rênes de l’édification de la nouvelle version, qui avance rapidement.

Quand le 30 novembre 1932, le siège du ministère des Corporations est enfin inauguré, l’Istituto Luce immortalise l’événement. La caméra filme l’ensemble d’entrée grandiose, bordé d’énormes platanes puis, quelques instants plus tard, l’arrivée d’une Lancia noire, qui s’arrête devant les marches. Mussolini et le secrétaire du parti national fasciste italien Achille Starace sortent rapidement du véhicule et pénètrent dans le bâtiment, avec au fond l’escalier d’honneur et le triple vitrail de Sironi qui illustre la Carta del lavoro. Dans la salle de conférence, Mussolini annonce le nouveau statut de l’Etat corporatif fasciste; derrière lui, les veines des dalles en travertin créent des motifs géométriques abstraits, surmontés de trois faisceaux de licteur en bronze de plus de quatre mètres de haut. Dès le discours terminé, la voiture repart sur une Via Veneto déserte; on entrevoit l’imposante façade du palazzo, qui suit l’arrondi de la route. La foule se disperse, la lumière baisse, le bâtiment disparaît.

Quelques années plus tard, après l’armistice signé le 8 septembre 1943, Rome est unilatéralement déclarée ville ouverte, et les troupes allemandes occupent la cité. Le quartier de Via Veneto devient le centre de contrôle des actions nazi-fascistes, et le Palazzo delle Corporazioni leur siège désigné. Le 23 mars, les célébrations du 25e anniversaire de la fondation du parti fasciste se tiennent à l’intérieur du bâtiment. Quelques heures plus tard, l’unité partisane des Gruppi di Azione Patriottica (Groupes d’action patriotique), dans une action visant à sortir de sa torpeur une population en attente de l’arrivée des alliés, fait exploser une bombe à deux pas de l’ancien siège du ministère, tuant 33 soldats allemands. La réaction nazie, soutenue par l’administration de la Repubblica Sociale Italiana, donnera lieu au massacre des Fosses ardéatines, au cours duquel 335 prisonniers italiens, totalement étrangers aux actions partisanes, sont tués près de la Via Appia Antica. Quelques mois plus tard, les alliés entrent à Rome; la ville est libérée et les forces américaines installent leur base logistique dans le palazzo construit par Vaccaro et Piacentini.

La fin de la Seconde Guerre mondiale entraîne une réorganisation complète de l’ordre étatique; les emblèmes sont retirés, les administrations remplacées. Le Palazzo delle Corporazioni n’échappe pas à ces changements et devient le ministère de l’Industrie. Afin de rompre avec le passé ou cacher les liens entretenus avec le fascisme, l’intérieur est transformé: les symboles qui ornaient le bâtiment – des fasces qui apparaissaient sur la façade jusqu’aux tapisseries et aux fresques – sont retirés et les archives ministérielles disparaissent. Après la fin de la guerre et le début du boom économique, le quartier de Via Veneto devient le berceau de la dolce vita, telle que reflétée dans les films de Fellini: le lieu de prédilection des chanteurs, des journalistes et des acteurs. Rome reprend vie et Via Veneto est l’un de ses quartiers les plus animés, avec toujours, en toile de fond, le Palazzo delle Corporazioni.

Séjour près de Villa Maraini

Le siège de l’Istituto Svizzero est lui aussi situé au cœur de ce quartier, construit au début du XXe siècle sur les vestiges de l’ancienne Villa Ludovisi. Dès le portail franchi, on aperçoit l’ancien Palazzo delle Corporazioni – qui abrite aujourd’hui ministère italien des Entreprises et du Made in Italy – en toile de fond de Via Cadore. Ces dix mois de résidence à la Villa Maraini auront une grande importance dans ma recherche de doctorat, qui – à la lumière de l’itinéraire professionnel de l’architecte Giuseppe Vaccaro (1896–1970) – retrace les bouleversements socio-politiques qui ont marqué le XXe siècle en Italie, sous l’angle de l’architecture. La consultation des archives publiques et privées – à Rome, à Bologne, à Naples ou encore à Milan – m’offrira un accès direct à des sources de première main, essentielles pour ma thèse.

Giorgio Azzariti (1991) – Architecture

Giorgio Azzariti Giorgio Azzariti est architecte, candidat au doctorat à l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ). Il a étudié à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville et à l’Università Roma Tre, où il a obtenu son Master en architecture en 2017. Il a travaillé pour des cabinets d’architecture et des institutions internationales, notamment Herzog & de Meuron à Bâle et le Museum of Modern Art à New York. À Rome, il poursuivra sa thèse de doctorat, en étudiant de manière thématique, à travers l’œuvre de l’architecte Giuseppe Vaccaro (1896-1970), la modernisation de l’architecture italienne à travers les mutations politiques radicales qui ont balayé le siècle dernier. est architecte, candidat au doctorat à l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ). Il a étudié à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville et à l’Università Roma Tre, où il a obtenu son Master en architecture en 2017. Il a travaillé pour des cabinets d’architecture et des institutions internationales, notamment Herzog & de Meuron à Bâle et le Museum of Modern Art à New York. À Rome, il poursuivra sa thèse de doctorat, en étudiant de manière thématique, à travers l’œuvre de l’architecte Giuseppe Vaccaro (1896-1970), la modernisation de l’architecture italienne à travers les mutations politiques radicales qui ont balayé le siècle dernier.