Un ancien de l’identité judiciaire se livre de son plein gré

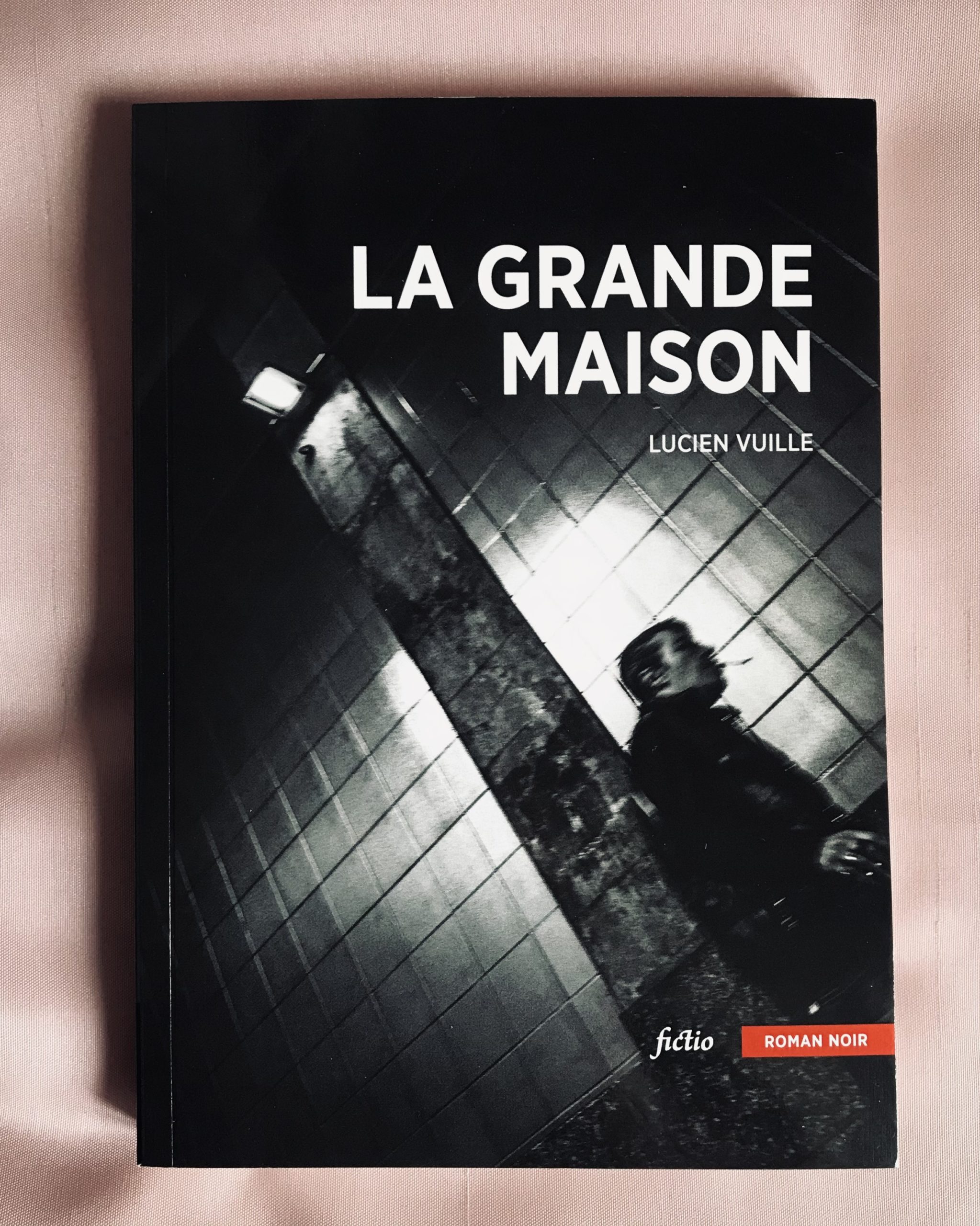

Ancien inspecteur de l’identité judiciaire genevoise et ensuite neuchâteloise, Lucien Vuille avait quitté son métier d’enseignant pour entrer dans la police où il a passé plusieurs années. A présent il est retourné à l’enseignement, mais il nous livre un ouvrage sans détours – voir la première partie de cet article – sur ses années passées dans La Grande Maison, comme les policiers dénomment eux-mêmes la police. Un récit coup de flingue qui décrit les débuts d’un inspecteur de la police judiciaire dans la ville de Genève. J’ai voulu savoir ce qui avait motivé Lucien Vuille, qui prétend qu’il y a peu de différence entre la police et l’enseignement, à relater cette expérience en nous dévoilant l’envers du décor.

La Grande Maison : interview de Lucien Vuille

N’avez-vous pas peur que votre livre n’apporte de l’eau au moulin de certaines idées populistes, qu’elles soient de gauche ou de droite ?

Ce que j’ai fait, c’est décrire de manière factuelle ce que j’ai vécu, en restant le plus objectif possible, quel que soit le sujet abordé, la violence éventuelle de celui-ci et l’impact qu’il a pu avoir sur moi. J’ai écrit ce livre de la même façon qu’on nous avait appris à rédiger un rapport de police, soit être complètement objectifs dans notre manière de décrire les événements : « les faits, rien que les faits ». Ne pas écrire « alors que nous patrouillons le long de la rue de Berne, nous avons contrôlé un individu qui nous semblait louche » mais « notre attention a été attirée par un individu et nous avons procédé à son contrôle », ne jamais être subjectif pour que notre rapport soit inattaquable de ce point de vue-là. Ainsi, je n’ai pas de scrupules à mentionner les nationalités des délinquants, les agissements de certains collègues ou la façon de fonctionner de l’état-major parce que j’ai écrit avec sincérité. Tout ce qui est mentionné, je l’ai vu et vécu. Chaque lecteur, quelles que soient ses affinités politiques, ses opinions sur la délinquance ou autres, peut suivre le parcours de ce jeune flic et lorsqu’il se confronte aux différents écueils de sa progression, il est confronté à ses propres perceptions ses a priori. Cela n’aurait pas de sens dans cette optique de divulguer mes propres opinions au fil du récit alors je me contente de transmettre ce que les individus que je croise me confient. Je cherche à ce que chaque lecteur y trouve quelque chose qui résonne par rapport à son propre vécu, certains y voient un livre sur la détresse des habitants d’une grande ville contemporaine, d’autres une critique du milieu du travail en général, un hommage à des méthodes policières à l’ancienne et désormais désuètes, un Entwicklungsroman… On y trouve ce qu’on vient y chercher, selon sa sensibilité. Si qui que ce soit lit ce livre et y voit une attaque dirigée contre lui, c’est qu’on s’est mal compris.

Avant d’intégrer la police, imaginiez-vous que de telles choses arrivaient en Suisse ?

Je n’ai travaillé que quelques années et pourtant j’ai vu de quoi remplir plusieurs bouquins. J’ai été inspecteur de police à Genève puis dans le canton de Neuchâtel et j’ai été encore plus choqué de ce qui se passait dans mon canton d’origine. J’ai découvert Genève à travers mon job, je ne connaissais pas du tout la ville et ses environs avant d’y bosser. Je me suis construit une image sans doute trop lugubre, mais je n’avais aucun a priori. Tandis qu’à Neuchâtel, j’ai été d’autant plus marqué parce que j’imaginais mon canton d’origine beaucoup plus préservé de toute cette noirceur. Meurtres, enlèvements, stupéfiants, viols, pédophiles… On n’est absolument pas épargnés et la plupart des citoyens ne s’en rendent sans doute pas compte. Et c’est tant mieux. Pas mal de lecteurs imaginent que j’ai inventé certains passages, certains me demandent si tel ou tel passage est authentique. Je dois souvent répéter que rien n’est faux, que tout est vrai et que le pire n’est pas publié.

S’habitue-t-on à la détresse et à la noirceur de certaines situations ?

Je crois qu’on ne s’habitue jamais aux drames, aux épreuves mais qu’on s’habitue plutôt à la façon d’y répondre, à la manière de réagir. Si on a déjà vécu une situation extrême, on se sait capable de l’endurer quand elle se répète. Il faut savoir s’avouer qu’on ne peut pas être imperméable, mais cette honnêteté dépend des gens. Certains préféreront affirmer qu’ils sont devenus insensibles mais c’est impossible de ne pas subir la détresse, la véritable et profonde détresse d’autrui quand on y est confronté, on peut trouver mille façons de se protéger mais personne n’y est hermétique, à mon avis. Et c’est important d’avoir cela en tête. Enquêter sur une affaire de pédophilie, ça peut vouloir dire visionner des centaines de vidéos pédo-pornos, à des fins d’enquête. Les regarder, et attentivement, pour essayer de trouver un indice qui permettrait d’identifier les auteurs, les victimes, l’endroit où cela se déroule. De retour de mon très bref congé paternité, après la naissance de mon petit dernier, on m’a transmis une nouvelle enquête de mœurs, qui portait sur des viols filmés de nourrissons. J’avais un nouveau-né à la maison et au bureau je devais regarder ce genre de films… On m’a répondu que j’allais m’y faire, qu’au bout d’un moment ça ne me ferait plus rien. Apparemment, demander à passer mon tour dans ces circonstances, c’était faire preuve de trop de sensiblerie. A noter que cette exigence n’a pas eu lieu quand j’étais dans La Grande Maison, à Genève, où se déroule le livre, mais à Neuchâtel quand j’étais à la brigade des mœurs.

A peine formé, vous avez quitté la police pour divers motifs expliqués dans votre ouvrage. Avez-vous des regrets ?

Quand mes élèves « découvrent » ce que je faisais avant de devenir prof (je n’ai plus besoin de leur mentionner ça, ils se transmettent l’info d’une année à l’autre), ils me demandent souvent si je regrette, c’est systématique. « Pourquoi vous avez arrêté ? Vous devez trop vous ennuyer maintenant ! » Je n’ai aucun regret, ni d’avoir été inspecteur, ni d’avoir démissionné. Avec un peu de réflexion sur soi-même et de recul, ce genre d’expérience apporte énormément dans le façonnage de notre identité. Ça m’arrive encore de rêver que j’arpente les rues des Pâquis pour contrôler des dealers, je retrouve la sensation que j’éprouvais alors mais au réveil, aucun regret que tout ça s’évapore. Juste le soulagement de ne plus y être et le plaisir d’avoir connu ça.

Ce n’est pas trop difficile de se passer de l’adrénaline ?

Quand j’étais dans la casserole, je ressentais ce besoin d’action, en arpentant les rues sur les traces des voleurs, on bouillonne, on a envie de ça, il y a peut-être un effet de meute. Mais ça ne me manque pas du tout. Comme la plupart d’entre nous, je déteste la brutalité, quelle qu’elle soit et j’espère bien ne plus jamais prendre ou donner un coup. Mais je suis conscient que j’en ai été capable. C’est quelque chose de s’être battu, pour de vrai, hors d’un ring, de s’être confronté à la violence. Cette même violence qui nous est épargnée, jour après jour, grâce à la police. Il y a une citation d’Orwell à ce propos, qui explique que la part de violence à laquelle chacun d’entre nous devrait être confronté durant sa vie, c’est les flics qui se la coltinent à notre place.

Quand mes amis policiers me racontent leurs affaires ou me parlent des derniers potins à l’intérieur de la grande maison, ça m’intéresse mais je ne les envie pas pour autant. Quand ils me paraissent heureux et épanouis, je suis content pour eux, mais je n’échangerais pour rien au monde ma salle de classe et mes élèves pour une plaque de police et un flingue.

Aviez-vous du temps à accorder à une vie privée ou étiez-vous constamment plongé dans le travail ?

C’est peut-être étonnant à la lecture de La Grande Maison mais durant les faits que je raconte, je me suis marié, j’ai eu mon premier enfant, j’ai voyagé, j’ai rencontré des amis. Cela incombe au parti-pris de rester axé sur les faits objectifs qui concernent la police que je ne raconte quasiment rien de ma vie privée, dans ce livre-là en tout cas.

Dans quel but avez-vous écrit La Grande Maison ?

À un moment donné, j’ai eu envie de raconter ce que j’avais vécu, sans imaginer que quelqu’un d’autre le lirait, en tout cas pas dans l’immédiat. J’avais envie d’en garder une trace écrite, peut-être avant que j’en oublie des morceaux. Et puis petit-à-petit, je me suis dit que mon récit pourrait éventuellement intéresser certains de mes (très) proches. J’ai terminé d’écrire une première fois La Grande Maison en me disant que j’allais proposer à mon épouse de le lire, pour partager cette histoire-là avec elle, ce que j’avais vécu, comment je me sentais, notamment parce qu’on n’était pas ensemble à ce moment-là de ma vie. Or d’écrire ce vécu, je me suis rendu compte que ça me soulageait. Ensuite, je l’ai transmis à ma grande sœur, pour les mêmes raisons. Les choses se sont un peu emballées à ce moment-là, ma sœur l’a confié à son mari (elle a bien fait, je le lui aurais transmis de toute façon). Et un jour, alors qu’il le lisait dans sa boutique, un écrivain de sa connaissance est venu lui acheter des bouquins, il est reparti avec mon manuscrit sous le bras et après l’avoir lu – et apprécié – il l’a transmis à son éditeur, qui est devenu le mien.

Avez-vous l’intention de continuer à écrire des livres avec des policiers et des malfrats ?

J’ai écrit un roman basé sur ce que j’ai vu et vécu lors de mon passage à la police judiciaire neuchâteloise, ma seconde expérience dans la profession. Peut-être que cela pourrait intéresser quelques lecteurs. Je ne sais pas encore si je vais le laisser tel quel ou y ajouter une pointe de fiction, peut-être qu’on ne saura pas vraiment où s’arrête la vérité et où débute l’imagination. Je vais laisser mijoter tout ça un moment.

La formation reçue pour devenir inspecteur, vous sert-elle dans votre métier d’enseignant ?

Je n’utilise pas chaque jour les tactiques d’interrogatoire ou les techniques de menottage, mais ce genre d’expérience de vie apporte énormément, au niveau de l’empathie, du rapport à l’autre, du recul sur les situations, sur le rôle de l’école, de l’enseignement… J’ai été prof quelques années avant de passer par la grande maison et je sais que je suis un enseignant bien différent de celui que j’étais alors. Cela amène du recul. On pourrait croire que j’ai côtoyé des collègues très à gauche dans l’un de ces milieux et que j’ai découvert une façon de penser plus ancrée à droite dans l’autre. Mais la réalité est plus contrastée. Il existe de nombreuses exceptions. Des profs qui regrettent le nombre d’étrangers dans leur classe, qui compliquent selon eux l’enseignement et péjorent le niveau scolaire des braves enfants suisses, tout comme j’ai rencontré des tas d’inspecteurs ou de policiers tolérants et ouverts d’esprits. Ces changements d’environnement permettent d’avoir une vision d’ensemble, modeste bien sûr, mais qui permet d’apprécier certains états de fait avec plus de perspicacité, peut-être, que si j’avais uniquement côtoyé le même milieu professionnel. Ça permet de ne plus voir uniquement les choses en noir ou en blanc, la vérité se cache quelque part dans les niveaux de gris. Par-dessous tout, il n’y a finalement pas une si grande différence entre ces deux jobs, flic et enseignant. Je l’ai beaucoup répété durant mes carrières et je le pense toujours : ce sont deux métiers plus proches qu’on ne croit, parce que ce sont des métiers humains, des métiers de l’humain, dans le sens où la matière première, dans un job comme dans l’autre, ce sont des êtres humains.

La question que je pose à tous les auteurs : à quel personnage de roman vous identifieriez-vous ?

J’aime bien imaginer que je ressemble à un personnage de Jim Harrison, mais c’est sans doute parce qu’il savait les décrire si profondément que je peux me retrouver dans la plupart d’entre eux aisément. Je suis bon client, je lis beaucoup de livres, de BD, je regarde des tas de films et de séries et je pioche à gauche à droite, de ces petits quelques choses qui nous façonnent, qui nous inspirent. Le dernier personnage de roman qui m’a ainsi inspiré, c’est Cigano dans le roman Narcisa de Jonathan Shaw. Un personnage qui se rend compte notamment qu’il faut être fou pour continuer de faire toujours la même chose, de répéter constamment les mêmes erreurs en espérant un résultat différent au final.

quelques écrivaines – qui ont écrit sous l’influence de produits psychotropes. Ou du moins à leur sujet. Après un prologue autobiographique de l’auteur, le livre nous emmène pour un long voyage dans les paradis et les enfers artificiels : « de l

quelques écrivaines – qui ont écrit sous l’influence de produits psychotropes. Ou du moins à leur sujet. Après un prologue autobiographique de l’auteur, le livre nous emmène pour un long voyage dans les paradis et les enfers artificiels : « de l