Ana de Jesús: une poésie ardente

Au Moyen Âge, la vie d’une femme se découpe en 3 périodes : l’enfance qui dure jusqu’à 7 ans, la jeunesse qui va jusqu’à 14 ans et la vie de femme qui commence à 14 et s’arrête prématurément à 28 ans. Ensuite, elle entre dans la vieillesse alors que l’homme n’est considéré comme vieux qu’à partir de 50 ans. A 7 ans filles et garçons prennent des voies différentes. Aux garçons on enseigne le « noble art » de la guerre et aux filles à broder, tisser ou filer. A cet âge, leur famille peut les offrir à un couvent mais à l’extérieur aussi leur éducation est souvent confiée à des moniales. Elles leur apprennent la lecture et les travaux d’aiguille. Les filles sont ainsi mieux instruites que les garçons à qui l’on n’enseigne que la meilleure façon de guerroyer. Parfois elles étudient même le latin, les sciences et un peu de médecine. Toutefois, cette éducation n’a qu’un seul but : la soumission à l’homme, le mariage et la maternité. Les femmes qui ne se sentent pas attirées par la soumission à un mari ou par l’enfantement, ainsi que celles qui souhaitaient s’instruire davantage, doivent entrer au couvent. Il n’y a pas d’autre alternative hormis la prostitution. A la Renaissance la condition de la femme se dégrade encore. Pendant cette période, dans l’histoire espagnole, la femme n’est considérée que comme un récipient qui doit s’abstenir de toute émotion, un simple réceptacle de la semence de l’homme destiné à la procréation. Dans ce cas, il semble évident que, pour certaines, la passion pour Dieu et les extases mystiques soient infiniment plus attirantes que la vie proposée à une femme lambda. Est-ce la crainte d’un mariage forcé qui incite Ana Lobera à faire vœu de chasteté à l’âge de 10 ans?

Au Moyen Âge, la vie d’une femme se découpe en 3 périodes : l’enfance qui dure jusqu’à 7 ans, la jeunesse qui va jusqu’à 14 ans et la vie de femme qui commence à 14 et s’arrête prématurément à 28 ans. Ensuite, elle entre dans la vieillesse alors que l’homme n’est considéré comme vieux qu’à partir de 50 ans. A 7 ans filles et garçons prennent des voies différentes. Aux garçons on enseigne le « noble art » de la guerre et aux filles à broder, tisser ou filer. A cet âge, leur famille peut les offrir à un couvent mais à l’extérieur aussi leur éducation est souvent confiée à des moniales. Elles leur apprennent la lecture et les travaux d’aiguille. Les filles sont ainsi mieux instruites que les garçons à qui l’on n’enseigne que la meilleure façon de guerroyer. Parfois elles étudient même le latin, les sciences et un peu de médecine. Toutefois, cette éducation n’a qu’un seul but : la soumission à l’homme, le mariage et la maternité. Les femmes qui ne se sentent pas attirées par la soumission à un mari ou par l’enfantement, ainsi que celles qui souhaitaient s’instruire davantage, doivent entrer au couvent. Il n’y a pas d’autre alternative hormis la prostitution. A la Renaissance la condition de la femme se dégrade encore. Pendant cette période, dans l’histoire espagnole, la femme n’est considérée que comme un récipient qui doit s’abstenir de toute émotion, un simple réceptacle de la semence de l’homme destiné à la procréation. Dans ce cas, il semble évident que, pour certaines, la passion pour Dieu et les extases mystiques soient infiniment plus attirantes que la vie proposée à une femme lambda. Est-ce la crainte d’un mariage forcé qui incite Ana Lobera à faire vœu de chasteté à l’âge de 10 ans?

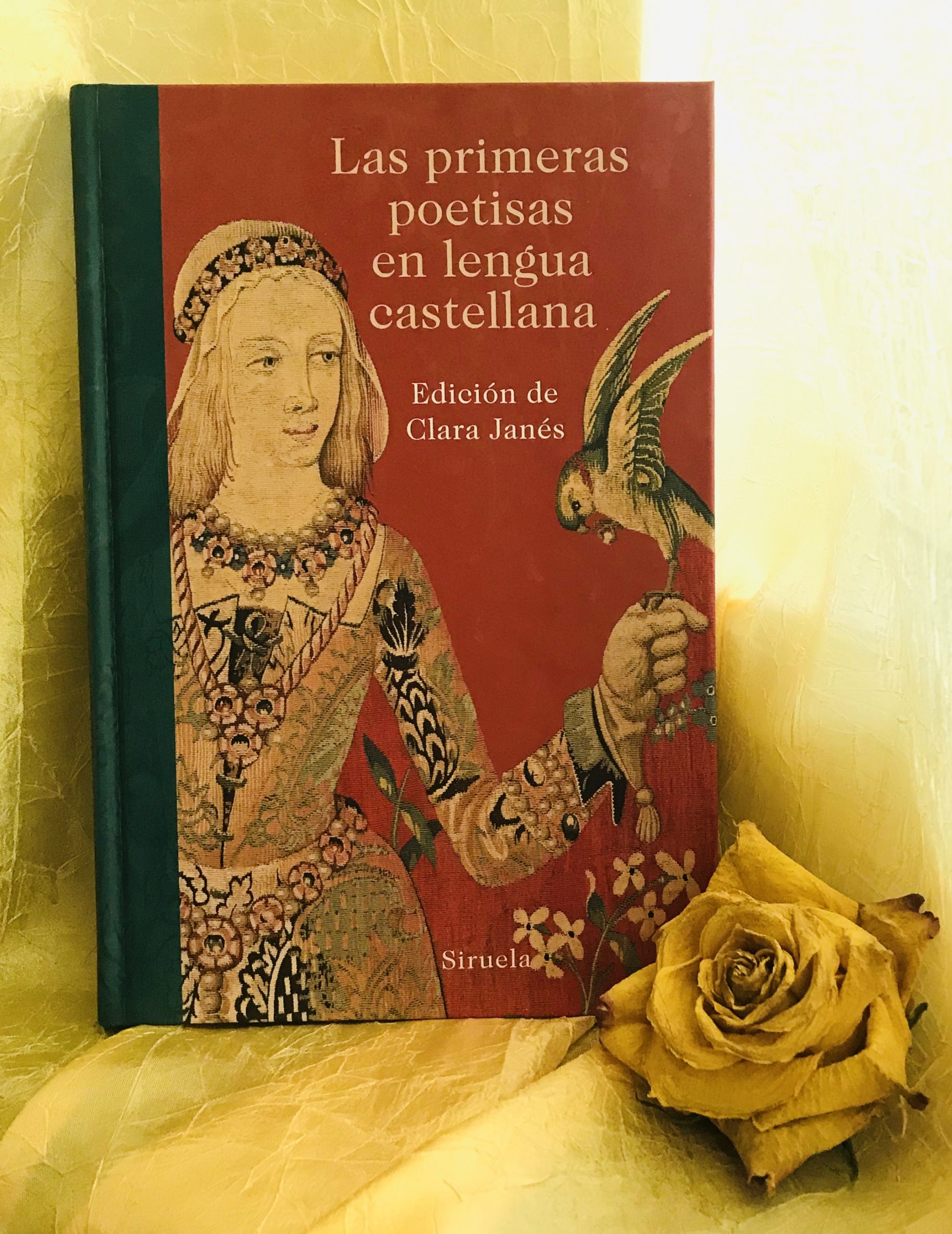

Considérée comme l’une des premières poétesses de langue castillane –espagnol- l’on prétend que ses poésies, dont très peu nous sont parvenues, n’étaient pas très pertinentes. Actuellement, on la connaît surtout pour ses lettres et d’autres documents. Toutefois, cette grande amie de Sainte Thérèse d’Avila a écrit un poème qui m’interpelle par son ardeur, par sa force passionnelle presque charnelle lorsque qu’elle s’adresse à Dieu. On n’en connaît que sa traduction française, l’original en espagnol ayant été perdu. Si l’on retirait les mots « Seigneur » ou « Dieu », et qu’on les remplaçait par le nom d’une personne, ce poème serait d’une flamme et d’une violence amoureuse presque « indécente ». D’où ma fascination. Je l’ai extrait de Las primeras poetisas de lengua castellana paru aux Ediciones Siruela.

Ana de Jesús: le couvent plutôt que le mariage

Ana Lobera, qui deviendra Ana de Jesús – Anne de Jésus – voit le jour près de Valladolid, en Espagne, le 25 novembre 1545. Elle serait née sourde et muette. Elle a un grand frère, Cristobal, qui par la suite deviendra jésuite. Son père meurt peu de temps après sa naissance. A ses 7 ans un miracle a lieu : elle commence à ouïr et à parler. Sa mère meurt lorsqu’elle a 9 ans. On confie les enfants à leur grand-mère maternelle. A dix ans, la petite Ana fait vœu de chasteté contre l’avis de son aïeule qui prévoit de la marier. A 14 ans, elle est devenue une magnifique jeune fille et sa grand-mère n’en démord pas: elle doit se marier. En 1560, à 15 ans, pour échapper aux projets d’épousailles de la vieille dame, elle et son frère s’installent à Plasence, chez leurs grands-parents paternels.

Toutefois, sa grand-mère paternelle veut également la marier et le prétendant choisi s’escrime à vouloir la séduire. A 16 ans, pour casser définitivement tout projet de mariage et imposer sa décision de prendre le voile, elle provoque un coup d’éclat. Lors d’une réception familiale, elle se fait attendre par toute l’assistance avant de se présenter vêtue d’un drap noir, les cheveux coupés n’importe comment. L’assemblée, sa famille et le prétendant comprennent enfin sa détermination et acceptent sa décision. Plus personne ne cherchera à la marier ou à contrecarrer ses projets. Novice carmélite à Plasence, elle devient rapidement la disciple préférée de celle qui deviendra Sainte Thérèse d’Avila. En 1571, elle fait ses vœux religieux définitifs dans l’Ordre du Carmel.

Ana de Jesús et Thérèse d’Avila : complicité et amitié

Thérèse, qui tient Ana en haute estime, en fait sa confidente. Les deux femmes ont l’une pour l’autre un grand respect et une profonde amitié. Thérèse établit une correspondance intense avec Ana. Elle partage avec elle ses idées, ses doutes, tous les soucis qui la préoccupent. Elle lui communique également toutes les grâces spirituelles qu’elle affirme recevoir. Mais Thérèse et ses adeptes doivent durement affronter les Pères Généraux de l’Ordre qui souhaitent mettre un terme à la réforme des constitutions élaborées par Thérèse. Cette dernière demande à Ana de détruire toutes les lettres qu’elle lui a destinées afin qu’elles ne tombent pas entre les mains de l’Inquisition. La mort dans l’âme, toutes deux brûlent leur correspondance.

Ana de Jesús : sa fidélité pour Thérèse l’envoie au cachot

Après le décès de Thérèse d’Avila en 1586, le père Doria, nouvellement élu supérieur général pour l’ordre, prône une obéissance stricte à la règle et aux supérieurs, ainsi que de nombreuses pénitences et mortifications. Quelques religieuses, avec à leur tête Ana de Jesús, tentent de garder l’esprit carmélitain de Thérèse d’Avila. En 1590 Ana, soutenue par d’autres religieuses, écrit au pape Sixte V. Elle lui demande de figer les constitutions établies par Thérèse d’Avila. Le pape répond favorablement ce qui provoque l’impétueuse colère du supérieur général de l’ordre. Il sanctionne les religieuses et retire à Ana de Jesús la charge de prieure. Il la condamne également à la réclusion dans la prison du couvent. Elle n’est autorisée à sortir de son cachot que pour assister à la messe deux fois par an. L’intervention du roi d’Espagne allège la peine à une messe par mois. Après la mort de Doria en 1594, la mère Ana est libérée de prison et retrouve la charge de prieure du couvent.

Ana de Jesús : des écrits précieux pour L’Histoire

Les poèmes d’Ana ne réussissent pas à convaincre, mais ses déclarations, ses écrits, ses procès-verbaux et ses échanges épistolaires permettent de mieux aborder l’histoire de cette période. Dans ces documents, elle affirme avoir une mission religieuse : selon la volonté de Dieu, elle doit propager la réforme thérésienne en dehors de l’Espagne. Ainsi elle voyagera, et vivra hors du couvent… toujours sous le mandat divin. Ses lettres révèlent une femme qui sait s’occuper des besoins matériels nécessaires à l’expansion de l’Ordre. Elle quitte l’enceinte du couvent pour mieux lui consacrer sa vie. Bien qu’elle ait des problèmes avec la cellule masculine des Carmes déchaux, ainsi que des frictions avec l’Inquisition à propos de la publication des œuvres de Sainte Thérèse, elle sait comment mener à bien l’expansion des Carmélites déchaussées. A la mort de Saint Jean de la Croix, Ana hérite aussi des documents et des lettres concernant la relation spirituelle qu’il entretenait avec Sainte Thérèse. Elle participe à la fondation des couvents de Grenade, Madrid, Ségovie et Malaga, et poursuit son œuvre à Paris, Louvain, Mons, Anvers et Bruxelles.

Les lettres conservées ont été écrites entre 1590 et 1621. Elles couvrent toute sa vie religieuse. Faisant référence à différents personnages de l’époque, elles sont d’une grande valeur historique. Leur contenu diffère selon les destinataires. Parmi ses écrits et l’abondante collection de lettres, figurent aussi des documents concernant la vie de Sainte Thérèse, à savoir les fondations monastiques, les conseils spirituels ou encore la traduction en flamand de ses œuvres. D’autres documents sont plus intimes et personnels. Ana y parle de ses sentiments, de la souffrance due à la distance qui la sépare de Thérèse ou à ses problèmes de santé. Ses connaissances approfondies des écrits et de la spiritualité de sa guide spirituelle, soulignent une fidélité constante à l’esprit thérésien, une grande ténacité et une conviction absolue en son travail. Elle s’implique entièrement dans la préparation de l’édition princière des œuvres de Sainte Thérèse.

Malgré la fragilité de sa santé, Ana de Jesús travaille d’arrache-pied. Jusqu’à l’âge de 60 ans, elle fonde des couvents et n’arrêtera d’écrire que quelques jours avant sa mort à Bruxelles en 1621, le 4 mars à l’âge de 75 ans.

Sources:

- “Las primeras poetisas de lengua castellana” Ediciones Siruela

- Cecilia Guiter Viader

- Histoire pour tous

- Artehistoria

- Blog : Teresa de la rueca a la pluma

- Wikipédia

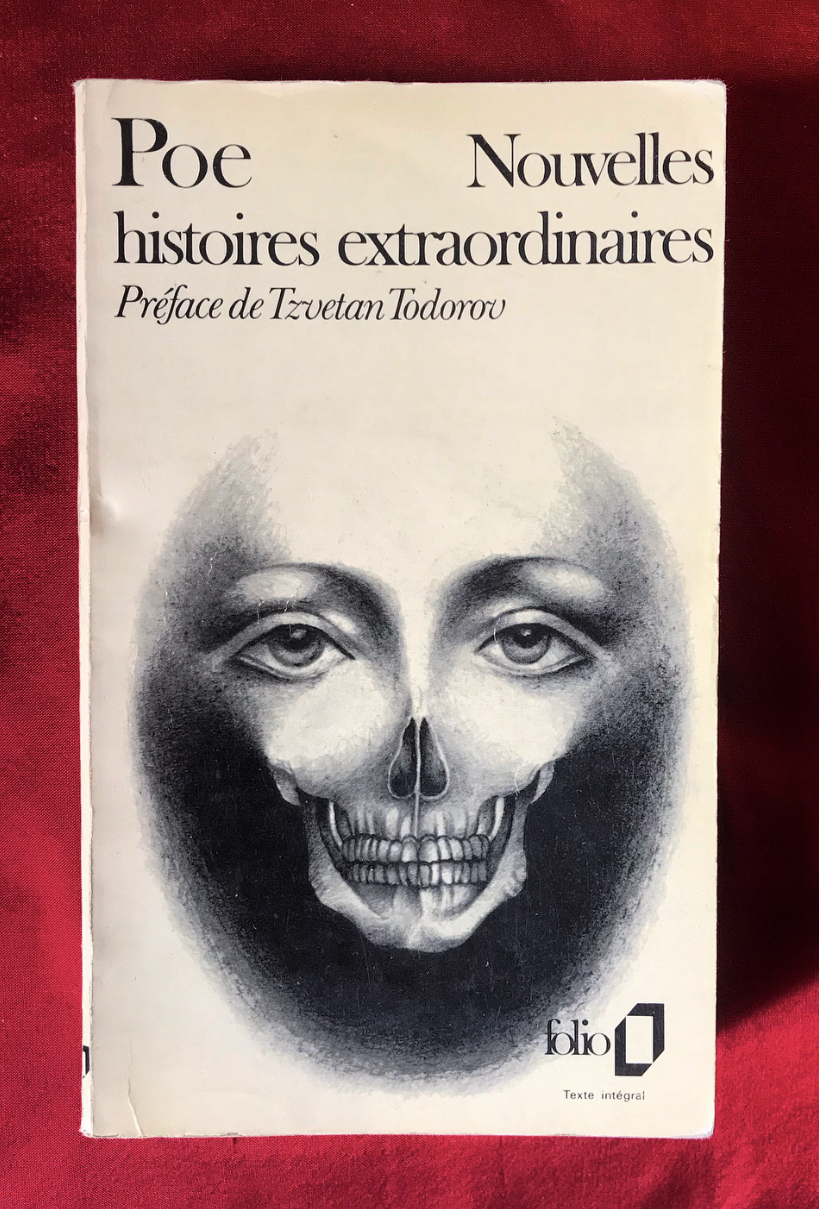

Parfois, il est agréable de relire un livre dix, vingt ou quarante ans après une première lecture. Certaines expériences personnelles et d’autres ouvrages permettent aux textes de révéler des sens que nous n’avions pas perçus la première fois. Si vous fouillez dans votre bibliothèque, peut-être y trouverez-vous Nouvelles histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe, considéré comme le père du polar. Durant cette aventure Covid-19, j’ai relu cet écrivain, l’un de mes amours littéraires de jeunesse, l’un de mes pères en littérature. Je me suis penchée spécifiquement sur ce livre, car je me souvenais vaguement du Masque de la Mort Rouge, l’une des nouvelles qu’il contient. A l’adolescence, elle ne m’avait pas vraiment interpellée. J’avais un faible pour

Parfois, il est agréable de relire un livre dix, vingt ou quarante ans après une première lecture. Certaines expériences personnelles et d’autres ouvrages permettent aux textes de révéler des sens que nous n’avions pas perçus la première fois. Si vous fouillez dans votre bibliothèque, peut-être y trouverez-vous Nouvelles histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe, considéré comme le père du polar. Durant cette aventure Covid-19, j’ai relu cet écrivain, l’un de mes amours littéraires de jeunesse, l’un de mes pères en littérature. Je me suis penchée spécifiquement sur ce livre, car je me souvenais vaguement du Masque de la Mort Rouge, l’une des nouvelles qu’il contient. A l’adolescence, elle ne m’avait pas vraiment interpellée. J’avais un faible pour  Sa tante Maria Clemm, le reçoit en 1829, à

Sa tante Maria Clemm, le reçoit en 1829, à  Considéré comme le poète national du Portugal, Luís de Camões, en français Camoëns, fait l’objet d’un culte de la part du peuple lusitanien en général, et des gens de lettres en particulier. L’on compare son œuvre à celle de

Considéré comme le poète national du Portugal, Luís de Camões, en français Camoëns, fait l’objet d’un culte de la part du peuple lusitanien en général, et des gens de lettres en particulier. L’on compare son œuvre à celle de

ou préparait des sandwichs avant une promenade en forêt. Papa, je me souviens de nos premières vacances à la mer. A l’époque, on s’habillait de tee-shirts colorés façon batik, et

ou préparait des sandwichs avant une promenade en forêt. Papa, je me souviens de nos premières vacances à la mer. A l’époque, on s’habillait de tee-shirts colorés façon batik, et

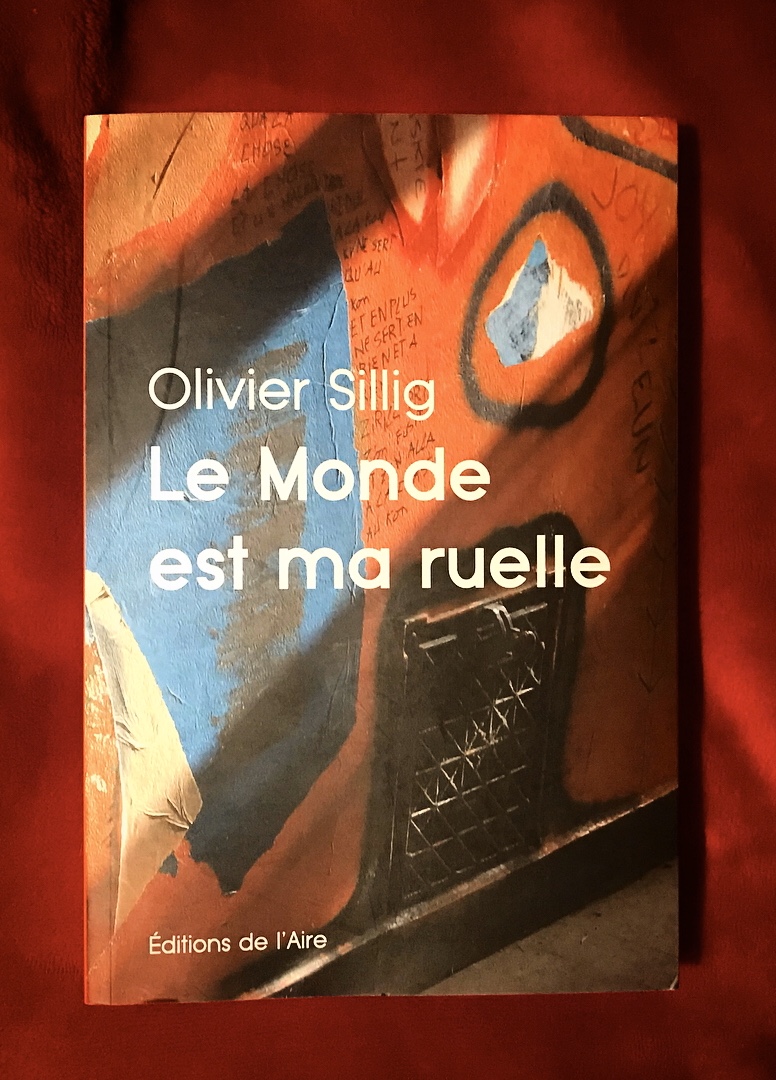

Pour évader nos esprits hors des murs qui les confinent, « Le Monde est ma ruelle » d’Olivier Sillig, paru aux

Pour évader nos esprits hors des murs qui les confinent, « Le Monde est ma ruelle » d’Olivier Sillig, paru aux

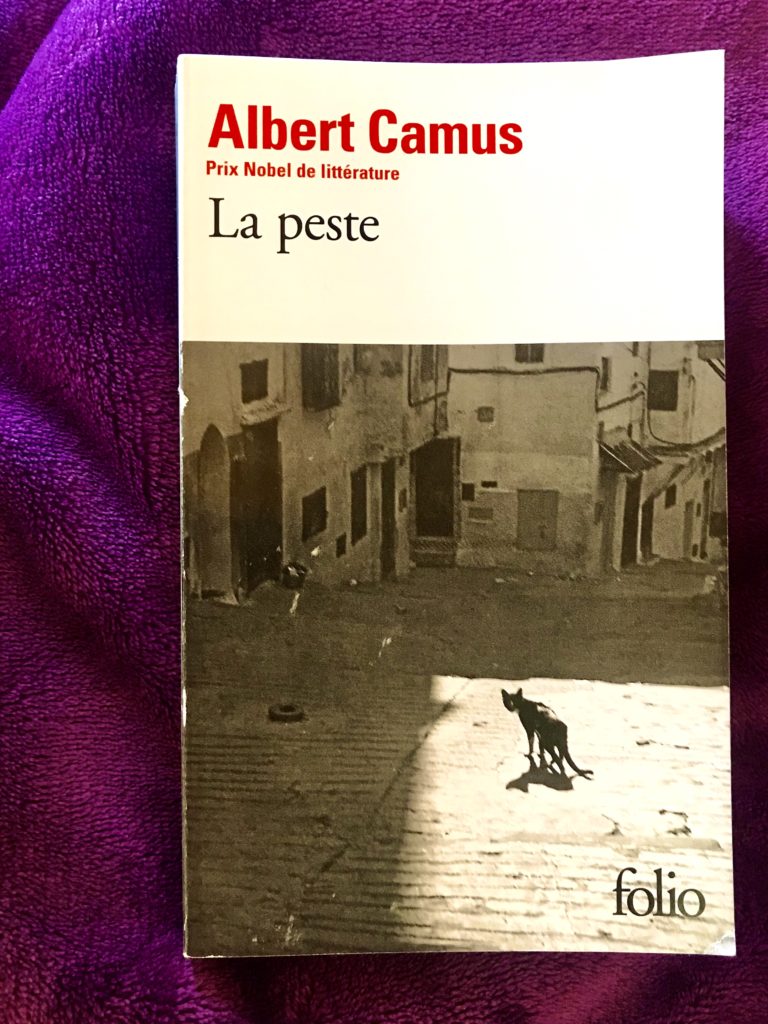

afin qu’elle se fasse soigner ailleurs, dans un lieu mieux équipé pour lutter contre sa maladie. Quelques jours plus tard, on trouve des milliers de rats morts dans les rues. La ville nettoie tout sans se préoccuper davantage de cet incident. Mais enlever les rats crevés ne suffit pas. Le concierge du docteur Rieux meurt. D’autres habitants de la ville, riches ou pauvres, également. Affolé par le nombre important de rats qui continuent de mourir, Grand, un employé de la mairie, consulte le docteur. Recherché par la police Cottard essaye de se pendre. Le médecin le sauve. Rieux s’évertue âprement de convaincre la municipalité de mettre la ville en quarantaine. Il se passera quelques temps avant qu’elle ne réagisse et ferme les accès.

afin qu’elle se fasse soigner ailleurs, dans un lieu mieux équipé pour lutter contre sa maladie. Quelques jours plus tard, on trouve des milliers de rats morts dans les rues. La ville nettoie tout sans se préoccuper davantage de cet incident. Mais enlever les rats crevés ne suffit pas. Le concierge du docteur Rieux meurt. D’autres habitants de la ville, riches ou pauvres, également. Affolé par le nombre important de rats qui continuent de mourir, Grand, un employé de la mairie, consulte le docteur. Recherché par la police Cottard essaye de se pendre. Le médecin le sauve. Rieux s’évertue âprement de convaincre la municipalité de mettre la ville en quarantaine. Il se passera quelques temps avant qu’elle ne réagisse et ferme les accès. « Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu’ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres. Et pourtant pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus ».

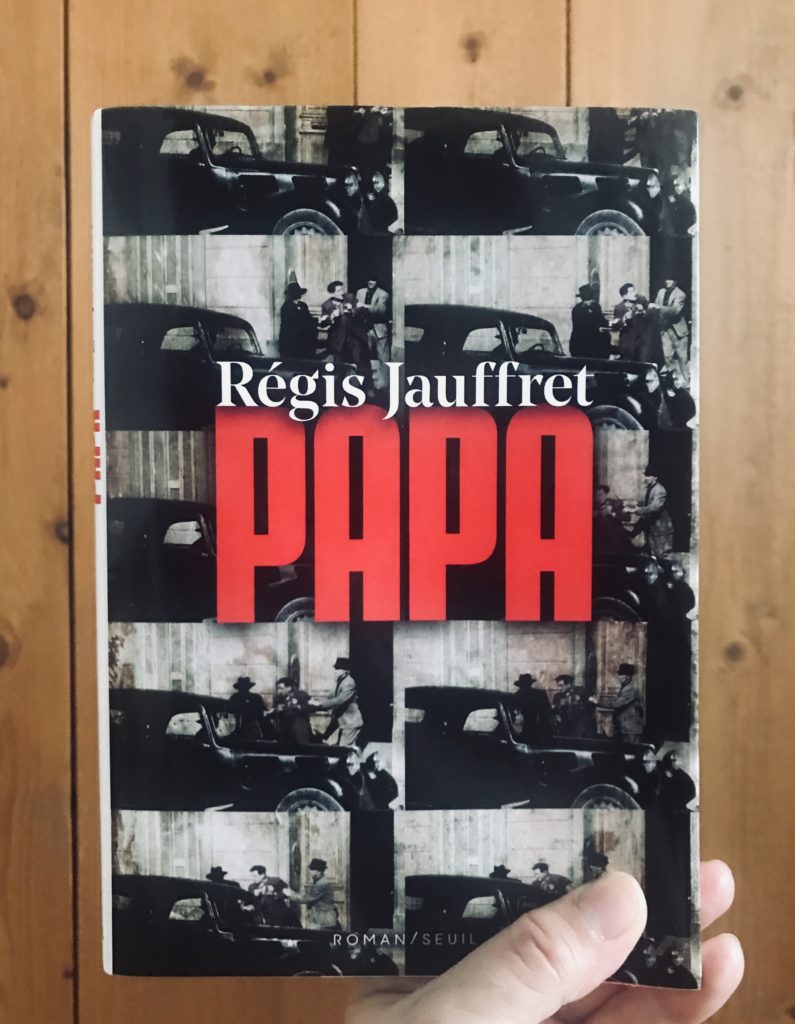

« Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu’ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres. Et pourtant pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus ». l’immeuble marseillais 4, rue Marius Jauffret, où il a passé son enfance. Les gestapistes semblent joyeux. L’homme appréhendé a le visage dévasté par la terreur. Interloqué, l’écrivain bloque l’image, revient en arrière, reconnaît jusqu’aux pavés en céramique du hall d’entrée. D’après le commentaire, ces images ont été tournées en 1943. Choc. Son père n’a jamais parlé de cet événement. Plus étrange encore : personne n’a jamais eu vent de cette affaire alors que la famille d’Alfred, le père de l’écrivain, occupait en partie cet immeuble.

l’immeuble marseillais 4, rue Marius Jauffret, où il a passé son enfance. Les gestapistes semblent joyeux. L’homme appréhendé a le visage dévasté par la terreur. Interloqué, l’écrivain bloque l’image, revient en arrière, reconnaît jusqu’aux pavés en céramique du hall d’entrée. D’après le commentaire, ces images ont été tournées en 1943. Choc. Son père n’a jamais parlé de cet événement. Plus étrange encore : personne n’a jamais eu vent de cette affaire alors que la famille d’Alfred, le père de l’écrivain, occupait en partie cet immeuble.