Chaque année, des documents écrits disparaissent à la suite de causes naturelles, d’accidents, de guerres ou de décisions prises unilatéralement. Quelles sont les modalités de l’anéantissement du patrimoine écrit ; désastre désigné au moyen du néologisme assez peu élégant de « bibliocauste » ? Les conclusions des différentes études menées sur le sujet sont généralement les mêmes (intolérance, mépris, haine, ignorance), la raison fondamentale étant « la volonté d’anéantir la mémoire ».

Ce phénomène est à ce point important que l’UNESCO a réalisé un rapport sur la question en 1996, nommé Mémoire du monde : mémoire perdue. Nous pouvons aisément imaginer les causes naturelles comme l’ouragan Katrina en 2005 qui a dévasté La Nouvelle-Orléans et détruit de nombreuses vies mais également de très nombreux sites d’archivage, entraînant la disparition d’une grande quantité de documents précieux non pas pour leur dimension patrimoniale mais pour leur valeur commerciale. Une catastrophe qui allait causer la perte de plusieurs entreprises dont l’ensemble des documents avait été détruit et qui n’avaient dès lors plus de traces de leurs activités. Une amnésie gelant les opérations de ces sociétés. Nous pouvons tout aussi aisément imaginer la portée de l’incendie de la Bibliothèque de l’Académie des sciences de Leningrad en 1988 qui a causé la destruction de 3'600'000 livres, dont certains ouvrages rares, ainsi que des manuscrits et des documents d’archives évidement irremplaçables.

C’est l’une des plus grandes catastrophes du XXème siècle dans le monde des bibliothèques qui peut facilement être comparée à la disparition de la bibliothèque d’Alexandrie. Un événement qui n’a guère été médiatisé dans les revues spécialisées de bibliothéconomie, et qui a empêché ou ralenti la poursuite de projets de recherches, tout comme l’incendie du 31 janvier de cette année qui a ravagé la bibliothèque de l’Inion, la plus grande bibliothèque de Russie en Sciences humaines et sociales.

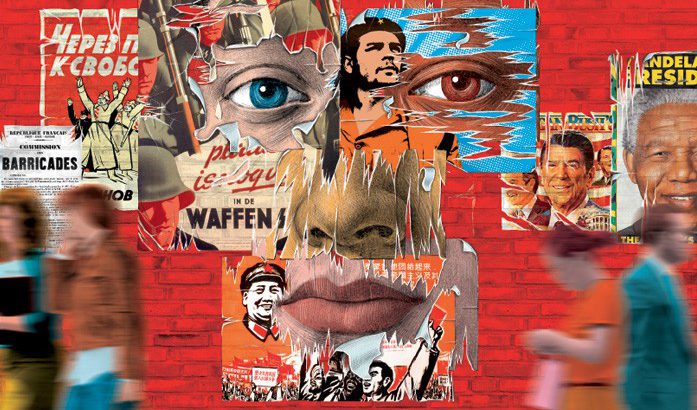

J’aimerais toutefois parler plus longuement des destructions volontaires de textes et de leurs raisons. Ce phénomène n’est pas récent et remonte à l’Antiquité. On peut considérer plusieurs facteurs motivant les destructions volontaires de documents, fluctuant à travers le temps. En premier lieu la guerre, puis les éliminations relevant de questions idéologiques, l’effacement de preuves compromettantes, les destructions inhérentes aux transitions politiques, et enfin l’élimination déterminée administrativement selon des procédures archivistiques fondée sur une appréciation spéculative. Il est, quoi qu’il en soit, un fait établi ! Jamais dans l’histoire de l’humanité on n’a détruit autant de livres qu’au cours du XXème siècle. Les guerres, notamment les deux guerres mondiales, mais également les grandes transitions politiques comme l’avènement du IIIème Reich, du fascisme en Italie, la révolution bolchévique ou la révolution chinoise ont vu des « liquidations » de bibliothèques et de documents de toutes natures dans des ampleurs inégalées jusqu’alors.

Les guerres tout d’abord, ont un caractère souvent de guerre totale au cours de ce siècle, impliquant en marge des opérations militaires, l’annihilation d’un ennemi mais également de sa culture, de ses valeurs et de sa mémoire. On pensera évidemment aux Juifs, aux Arméniens, mais également aux Kurdes. Des destructions voulues ainsi pour des motifs politiques ou idéologiques. Ainsi, en plus des destructions occasionnées par les combats ou les bombardements, tel celui de la bibliothèque de l’université de Louvain en 1914 ou 300'000 livres, manuscrits et incunables furent réduits en cendre, ou celui de la bibliothèque nationale et universitaire de Bosnie-Herzégovine dans les années 90, la guerre se livre également contre les écrits des hommes. La guerre sino-japonaise de 1937 et la prise de pouvoir par les communistes ont par exemple entraîné l’élimination de publications considérées comme « réactionnaires, obscènes et absurdes », un prélude à la destruction systématique et massive des livres au cours de la révolution culturelle des années 60. De même, au Cambodge, l’arrivée au pouvoir des Khmers rouges en 1976 allait entraîner la destruction parfois de tous les livres, incorrects ou non, des bibliothèques.

Mais s’il est une guerre qui a effacé une partie de la mémoire écrite d’une société occidentale, c’est la Deuxième Guerre mondiale qui a vu des pertes considérables de documents imprimés et d’archives en Allemagne, en France, en Italie et en Pologne. Si l’incendie de Leningrad en 1988 fut dramatique, que penser des disparitions causées par la guerre en Allemagne qui ne peuvent être comparées à aucune autre destruction au cours de l’histoire ? Un tiers des ouvrages existant dans le pays avant la guerre auraient ainsi disparu, une estimation difficile à réaliser puisque les répertoires et catalogues des bibliothèques furent également largement atteints. On sait toutefois que 50'000 livres à Aix-la-Chappelle furent détruits en 1943 ; 2 millions de livres à la Staatbibliotek de Berlin, et des pertes difficilement estimables pour le reste des autres bibliothèques de la capitale ; 150'000 ouvrages, notamment anciens et 2'000 estampes à Brême ; 760'000 livres, 2’217 incunables et 4’500 manuscrits à Darmstadt ; plus de 500'000 livres lors du bombardement de Dresde de 1945 ; 130'000 volumes à Essen ; 550'000 livres et 440'000 thèses de doctorat à Francfort ; plus de 700'000 livres à Hambourg en 1943 ; 400'000 livres à Karlsruhe en 1942 ; 900'000 livres à Munich en plus des 120'000 livres de la bibliothèque bénédictine ; 600'000 ouvrages à Stuttgart en 1944, etc…

Ce sont ainsi plusieurs millions de livres, d’archives allemandes et européennes remontant jusqu’au Moyen-âge, d’incunables, de documents originaux, de chef d’œuvres dans tous les domaines de l’écriture – sonates de musique, œuvre littéraire, ou recherches scientifiques – qui disparurent au cours de cette période et dont la mémoire même, pour certains, a disparu. Des destructions intervenant après les autodafés des années 30 qui avaient éliminés des rayons des bibliothèques allemandes environ 10% des collections. Il faut noter un paradoxe relatif à la guerre, soit les mesures d’exception prises sur certains types de documents protégés des destructions grâce à des moyens importants. On pensera aux documents médiévaux dissimulés avec des œuvres d’art dans des bunkers à Nuremberg et ailleurs, ou aux documents des services secrets français de la première partie du XXème siècle.

Dans ce dernier cas, ce n’est pas la valeur patrimoniale qui importait bien évidemment, mais leur portée militaire et stratégique. Ainsi, lors de la prise de Paris en 1940 par l’armée allemande, les Nazis allaient mettre la main sur ces archives des services de renseignement français. Ils allaient prendre et mettre à l’abri ces documents en les ramenant à Berlin. En 1945, lors de la bataille de Berlin, les Russes allaient à leur tour découvrir ces archives françaises et les confisquer. La Russie n’allait rendre ces documents à la France qu’en 2001 après les avoir étudiés. Bien sûr, les destructions opérées par le régime nazi dans les années 30 ne relevaient pas de la même nature que les destructions inhérentes aux bombardements alliés.

Dans le premier cas, les éliminations étaient voulues pour des raisons idéologiques qui condamnaient des idées ne s’inscrivant pas dans la doctrine du parti ou qui jugeaient des ouvrages comme appartenant à une sous-culture indigne de subsister. Une censure destinée à nier des idées divergentes ou un passé ne servant pas les intérêts de l’autorité, comme dans les pays baltes qui allaient voir les livres d’histoire détruits et les bibliothèques purgées par les troupes russes en 1940. La Tchécoslovaquie allait voir, quant à elle, la plupart de ses bibliothèques détruites ou dispersées et de nombreuses pièces rares comme la bible de Slavata disparaître au cours de la guerre. Le total des pertes en livres, manuscrits et incunables a été estimé à près de 2 millions de volumes dans ce pays.

Avec l’invasion de la Pologne, les Nazis allaient organiser des BrennKommandos chargés de détruire les synagogues et les livres juifs. La Grande bibliothèque talmudique du Séminaire théologique juif de Lublin allait ainsi disparaître, et les quelques milliers de livres ayant subsistés devaient être ramenés à Berlin ou ils allaient brûlés durant les bombardements. A côté de ces éliminations ciblées, la Pologne allait voir la quasi intégralité de ses bibliothèques, de ses archives et de ses musées détruits. Sur les 22,5 millions de volumes contenus dans les bibliothèques polonaises, 15 millions auraient été détruits de manière volontaire. A noter parmi les livres ayant survécus, une collection d’ouvrages franc-maçon de Cracovie dissimulée des années dans les caves d’un château.

Ces destructions intentionnelles ne peuvent guère être comparées à celles qui se sont produites lors des bombardements en Allemagne, Dresde mis à part, les destructions intervenant alors dans le cadre d’opérations militaires globales pour lesquelles la survie de livres ne constituait pas une priorité. Deux causes différentes ayant pour finalité un résultat similaire. Dans le premier cas, une censure distincte et volontaire, dans le second, ce que nous pourrions appeler de nos jours des dégâts collatéraux. Ces destructions idéologiques et doctrinales sont le propre du XXème siècle.

L’une des dernières en date en Europe, date de 1984, avec la destruction menée par des militants extrémistes de gauche d’une partie de la bibliothèque de l’institut de recherche de la Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging à Amsterdam, jetant les livres dans les canaux, considérés comme une émanation impérialiste. On pourrait encore citer le cas anecdotique mais très explicite de ce pasteur du Nouveau Mexique qui, en 2001, brûla des centaines de livres du roman Harry Potter estimant qu’il s’agissait là d’un produit du démon, ainsi que la destruction en 1998 des bibliothèques de Kaboul opérée par les Talibans qui allaient faire disparaître 55'000 livres rares.

Et plus récemment, en 2013, la destruction d’une partie des manuscrits de Tombouctou par des Islamistes ou encore la crémation de plusieurs milliers d’ouvrages de la bibliothèque de Mossoul, commise par l’État islamique. Certes, les époques précédentes avaient connu des éliminations similaires comme la destruction de la bibliothèque du Congrès des États-Unis par les troupes britanniques en 1814, en représailles à l'incendie de la bibliothèque de York perpétré par les soldats américains l'année précédente.

Mais la plupart de ces destructions commises au cours du XIXème siècle l’avaient été pour des motifs politiques, afin de dissimuler des événements moralement discutables, ou stratégiques en détruisant des moyens de connaissances, alors qu’au cours des siècles précédents, les motivations étaient le plus souvent religieuses. Ainsi, les sources portant sur les expéditions anglaises en Terre Neuve et l’élimination systématique de la population Béothuks, une ethnie complètement disparue en 1829, n’ont ainsi pas survécu à cette censure politique, tout comme un grand nombre de documents inhérents à la colonisation de l’Australie et aux traitements réservés aux populations indigènes. Mais si les productions culturelles ou artistiques d’ethnies non dominantes ont souvent été pillées et rapportées en Europe dans des collections ethnologiques, elles n’ont jamais fait l’objet d’une volonté d’effacement total comme l’ont conçu les régimes autoritaires du XXème siècle.

Cette volonté de destruction de pans entiers d’écrits est le plus souvent accompagnée par l’élimination tout aussi systématique des personnes. Des exterminations en lien avec des guerres, sans toutefois relever obligatoirement d’opérations militaires, des massacres loin des conflits classiques des siècles antérieurs qui ne voyaient généralement que des soldats de métier s’affronter, et des conséquences limitées sur les populations, et donc sur la culture écrite, en regard de l’organisation méthodique des assassinats prémédités par les régimes fascistes.

Quant à l’élimination de documents ciblés, destinée à protéger des intérêts spécifiques, elle entraîne obligatoirement à moyen terme une amnésie à l’égard d’événements ou de périodes particulières. Une amnésie dont personne, évidemment n’a conscience, et qui, lorsque la recherche parvient à combler les lacunes, peut créer la surprise, voire un sentiment de malaise et générer un tabou. La Suisse en est un bon exemple. Son passé durant la Deuxième Guerre mondiale n’avait été que très peu étudié et les rares contributions portaient jusque dans les années 90 sur des aspects hors du champ des problématiques sensibles que sont la politique des réfugiés, la fermeture des frontières, les fonds en déshérence dans les banques ou les tendances ariennes qui se sont développées durant la guerre.

Bien évidemment, ces aspects ne plaçaient pas la Suisse dans une position bien confortable, raison pour laquelle, un oubli volontaire s’est développé et a été maintenu dans la seconde partie du XXème siècle, permettant d’éviter les sujets délicats dans les manuels scolaires et d’éliminer un certain nombre de documents tant dans les administrations que dans les archives. A tel point que le rapport Carl Ludwig, publié sur ces questions en 1957 s’appuyant sur des témoignages et des sources de première main et contenant des données chiffrées, demeure aujourd’hui difficilement disponible puisque toute réédition a été refusée par les autorités fédérales.

Il allait donc falloir la mise sur pied de la Commission Bergier, en 1995, constituée par des universitaires, pour permettre de reconstituer après 5 ans de travail une partie du puzzle que constitue cette période. L’une des premières constatations de ce rapport porte bien évidemment sur le nombre de documents détruits. Les répercussions du rapport Bergier allaient durer plusieurs années, engendrant diverses publications soutenant les thèses de la commission, ou les rejetant. Une polémique très large, aussi importante que les tabous que représentent ces questions pour un pays neutre.

L’on peut s’attendre à un phénomène similaire par rapport à un autre sujet particulièrement sensible et tout aussi tabou, celui de l’internement administratif, et plus particulièrement de l’internement des enfants. La Suisse pendant une centaine d’année à procéder à des internements de type administratif, en marge de la justice, ciblant les alcooliques au début du siècle pour des raisons hygiénistes et morales, puis les personnes handicapées dans le but de protéger ces dernières, mais également des enfants orphelins ou de père alcoolique, ainsi que des filles aux mœurs légères. Certains de ces internements ont été faits sous le sceau médical et s’ils sont marqués par leur temps, ils ne génèrent pas de scandale au XXIème siècle. D’autres par contre, comme les internements de mineurs, on pensera aux enfants yéniches enlevés à leurs parents durant une période, ou la politique de stérilisation menée sur certaines personnes, génèrent un profond malaise qui s’exprime en fin de compte devant des cours de justice qui proposent à présent des réparations financières pour tort moral. Encore faut-il pouvoir en apporter la preuve ! Et c’est bien là l’implication de ces destructions de documents qui constituent des témoignages fondamentaux pour établir des responsabilités.

En Suisse et ailleurs, ces sources écrites forment ainsi une partie des argumentaires présentés devant des cours de justices et leur défaut initie toujours des doutes, des flous. Encore que l’histoire démontre que la justice des vainqueurs peut dans certains cas ne retenir que des témoignages oraux comme dans certains épisodes du procès de Nuremberg.

J’en viens à une troisième nature de destruction volontaire, celle intervenant lors d’une transition politique radicale. L’élimination des textes fondant les droits, les lois d’une autorité renversée participe évidemment d’une passion que l’on peut facilement considérer comme révolutionnaire, mais également de la certitude que l’ordre ancien est bien aboli. En d’autres termes, il s’agit de garantir que l’organisation politique précédente ne puisse plus renaître. On pensera ainsi à la loi sur les archives françaises de 1794 qui visait le triage et la destruction des titres féodaux, abrogée en 1979, ou à la révolte des Bourla-Papey en Suisse romande qui allait voir des groupes de paysans hostiles à un retour aux anciens droits féodaux, procéder en 1802 à la destruction de nombreuses archives seigneuriales. La perte d’informations historiques est évidemment majeure.

Un vide qui est comblé, reconstitué par des projections conçues par des historiens, lesquelles n’échappent pas aux fantasmes ou aux courants politiques et philosophiques de leur temps. Le romantisme, au XIXème siècle, allait ainsi inspirer très largement l’architecte Violet-le-Duc dont les restaurations de châteaux en France ont marqué de manière indélébile la vision de l’architecture du Moyen-âge dans le public, au même titre que les courants socialistes ont teinté des textes d’historien de premier ordre comme Maurice Agulhon. Cette absence de documents témoignant de l’homme entraîne ainsi une reconstruction du passé, une écriture de l’histoire qui est soumise, comme l’historien jésuite Michel de Certeau l’a démontré, à une inévitable partialité générant fantasmes ou tabous.

Dernière destruction courante d’archives, celle voulue au travers des procédures administratives fondées sur les principes de l’archivistique. Ces dernières établissent non seulement des mesures de conservation et des outils de recherches, mais également des retention policies déterminant les délais de conservation de certains documents, calculés en fonction de critères légaux, patrimoniaux ou d’usage.

Des éliminations de documents rendus nécessaires par la masse grandissante de papiers, d’imprimés et de publications qui impliquent des problèmes de stockage. Des éliminations qui découlent ainsi de la profusion d’écrits, nouveau danger de notre XXIème siècle pourtant informatisé. Cette masse de documents représente en soit un danger de disparition des écrits puisque faute d’une gestion correcte de collections, des documents peuvent être perdus dans un océan insondable de papier. (Je parlais précédemment des archives des services de renseignement français de la première partie du XXème siècle ! Ces documents qui ont survécu à la guerre, et qui ont été volés à plusieurs reprises, sont à présent soumis à un nouveau danger, celui d’une gestion médiocre et d’une partition entre plusieurs sites de conservation, cela sans répertoire et en fonction de choix arbitraires).

Ces éliminations administratives sont donc une nécessité inhérente à des contraintes physiques mais également en raison de contraintes juridiques particulières liées à la protection des données personnelles, voire du droit à l’oubli. Toutefois, les choix opérés par les archivistes en amont, lors des récoltes de documents sont empreints d’une grande part d’arbitraire, tout comme les éliminations proposées, après l’évaluation de valeur patrimoniales estimées faibles. C’est en fin de compte le regard posé sur le document et l’idée que l’on se fait de sa valeur historique qui est problématique, puisque ce regard est susceptible de changer à travers le temps. Qui mieux que les archéologues peuvent juger de la valeur des ostraca provenant de décharges antiques ? Et qui aurait idée de nos jours de conserver sur les rayons de sa bibliothèque ce que d’aucun estime être des déchets. Ces procédures d’élimination administrative ne sont en outre pas à l’abri de choix politiques.

Ainsi les archives de police en Suisse, tant qu’elles ne sont pas versées dans les dépôts étatiques sont conservées au sein des services de police. Il en va de même des archives de la police fédérale qui, dans les faits, est exercées sur délégation par les polices cantonales. Archives de police fédérale qui sont régulièrement et très largement épurées, malgré un certain nombre de protestations des professionnels de la conservation patrimoniale. Ces éliminations administratives sont soutenues par un droit, commun à de nombreux pays, le droit à l’oubli. Mais si cette notion est vraie pour des individus, encore que des exceptions puissent exister, il n’en va pas de même pour des institutions, des entités, des corps d’armées, des partis politiques ou des gouvernements. Que l’on se souvienne seulement des archives nazies largement détruites par les fonctionnaires, membres du parti, soucieux d’effacer leurs traces. Les mesures prises par certains pays comme la France, qui à l’issue de la guerre d’Algérie allait promulguer une loi d’amnistie en 1968 interdisant toute recherche de responsabilité pour les exactions commises lors du conflit d’Algérie, s’inscrivent à rebours de toute éthique historique, et ne se basent que sur des motifs politiques peu glorieux. Des mesures qui favorisent le silence et qui entérinent la destruction des témoignages écrits, mais qui ne garantissent pas pour autant l’oubli total. Le nombre grandissant de livres sur la guerre d’Algérie, au fur et à mesure que les acteurs de ces événements disparaissent, le démontre, tout autant que les efforts des chercheurs à retrouver des documents ayant échappés aux destructions organisées par le gouvernement. (Cette guerre illustre d’autant mieux l’enjeu de l’écrit et du livre puisque le 7 juin 1962, un mois avant la proclamation de l’indépendance algérienne, trois bombes au phosphore détruisaient la bibliothèque universitaire d’Alger qui comptait 600'000 ouvrages, manuscrits et incunables. Un mémoricide salué par la France coloniale dont certains tenants allaient déclarer « On n’allait quand même pas leur laisser notre culture et notre science »). Une guerre devenant de moins en moins tabou en France grâce au rétablissement de l’histoire et au renouvellement de la mémoire. On peut imaginer que chaque pays, chaque ville, chaque époque a ses tabous, dont les secrets ont été dissimulés grâce à la destruction de l’écrit.

On pourrait ainsi se demander quelles furent les mesures sanitaires prises par la Suisse lors de l’émigration de travailleurs italiens sur son territoire ? Ou quelle fut l’histoire des prisonniers allemands utilisés après la guerre pour la reconstruction de la France ? Ou quelle fut l’aide apportée en Suisse aux détenus allemands qui s’évadaient des camps de prisonniers français ? Le récit de ces mêmes prisonniers détenus dans des camps de prisonniers sur le sol américain reste également fort peu connu. Quel fut le rôle du CICR dans cette affaire, comme dans celle d’un autre dossier, autrement plus sensible, celui des camps de « collabos » détenus en France après la guerre ? On imagine également relativement bien quel sera le destin des archives concernant la prison américaine de Guantanamo, classifiées ou détruites ! Et les mesures prises, il y a 40 ans à La Haye par les représentants d’un certain nombre de gouvernements ne changeront guère la situation.

L’ONU, après avoir examiné les succès et les échecs de la protection culturelle lors de la Deuxième Guerre mondiale, avait décidé d’établir un nouveau système mondial de protection du patrimoine physique de l’humanité en temps de guerre (Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, La Haye, 1954). Malheureusement, 40 années plus tard, moins de la moitié des États membres des Nations Unies ont ratifié et intégré à leur législation national cet instrument tout à fait fondamental du droit international humanitaire, et parmi ceux qui l’ont légalement adopté, seul un très petit nombre a pris des mesures effectives pour l’appliquer. Des dispositions qui ne portent en outre que sur la conservation en temps de guerre et qui laissent de côté, malheureusement de manière logique, les éliminations documentaires de nature politique ! On peut redouter, hélas, que la réflexion d’Heinrich Heine au début du XIXème siècle, demeure encore longtemps une réalité et que : « Là où l’on brûle les livres, on finit par brûler les hommes».

À côté des conclusions généralement admises que sont l’intolérance, le mépris, la haine et l’ignorance, il conviendrait d’ajouter les manipulations politiques, la honte et la crainte de sanctions intervenant a posteriori, tant il est vrai, pour citer Fernando Baez que « le livre n'est pas détruit en tant qu'objet physique, mais en tant que lien mémoriel, c'est-à-dire comme l'un des axes de l'identité d'un homme ou d'une communauté ».