En cette fin d’année scolaire où se décident les orientations et où tombent les résultats d’examens, regard sur un système éducatif où 40 % d’une génération seulement décroche la maturité, à comparer aux 80 % du baccalauréat français.

Mais la « matu » suisse est-elle vraiment l’exact équivalent du « bac » français ?

Outre un excédent budgétaire récurrent, un taux de chômage insignifiant et des salaires élevés en comparaison internationale, la Suisse est également le pays qui présente le plus fort taux de prix Nobel scientifiques par habitant. Si, à l’étranger, c’est souvent à la robustesse de ses banques que l’imaginaire populaire attribue ces succès (et à son secret bancaire dont il est toutefois bon de rappeler à nos amis qu’il n’est plus effectif depuis 2018), cette idée préconçue en masque très probablement les autres origines potentielles. À commencer par son étonnant système de formation… qui ne conduit que 40 % d’une classe d’âge à l’obtention d’une maturité. Un chiffre qui tranche avec les près de 80 % du « baccalauréat » français.

La Suisse promeut en effet une formation professionnelle initiale forte : plus de deux tiers des jeunes y optent pour un apprentissage qui leur permettra d’entrer dans la vie active, puis d’évoluer grâce à de nombreuses passerelles vers l’ensemble de la formation professionnelle supérieure.

Examen de « maturité »

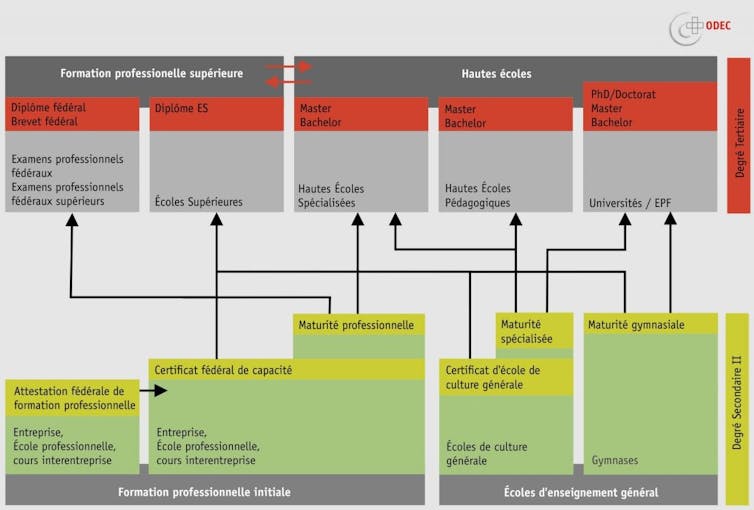

L’enseignement supérieur suisse distingue d’une part les écoles et examens relevant de la « formation professionnelle supérieure » (tertiaire B), et d’autre part les « hautes écoles » (tertiaire A). Ces dernières comprennent les hautes écoles universitaires HEU (les universités), les hautes écoles pédagogiques HEP (qui forment les enseignants) et les hautes écoles spécialisées HES.

Les HES se distinguent des universités par des recherches appliquées et un enseignement axé sur la pratique, caractérisés par une très forte proximité avec les milieux professionnels concernés – design et arts visuels, économie et services, ingénierie et architecture, musique et arts de la scène, santé et travail social…

Parcours de formation et passerelles pour les degrés secondaire et tertiaire en Suisse. ODEC.

Si le tertiaire B requiert toujours une expérience professionnelle préalable, l’accès aux hautes écoles du tertiaire A nécessite quant à lui l’obtention d’une « maturité ». Dans les deux cas, ces conditions sont complétées par des exigences complémentaires en fonction du type de formation.

Ces examens de maturité sont de trois types :

- imaginée dans le prolongement de la formation professionnelle pour permettre à ses titulaires d’accéder aux hautes écoles, la maturité professionnelle est celle qui s’apparente le plus au baccalauréat technologique français ;

- la maturité gymnasiale peut de son côté être assimilée au baccalauréat général, bien que les équivalences ne soient pas automatiques ;

- sorte d’hybride des deux précédentes, la maturité spécialisée permet quant à elle aux non-lycéens passés par les écoles de culture générale d’intégrer une HES ou une HEP.

Spécificité helvétique : la réussite d’un « examen de maturité » reflète l’atteinte par l’élève d’un degré de maturité personnelle (au sens propre) suffisant pour accéder à des études supérieures. C’est la raison pour laquelle le baccalauréat professionnel français (bac pro), pensé comme une porte d’entrée directe vers la vie professionnelle et non vers des études supérieures, ne peut avoir d’équivalent en Suisse.

Mais la différence n’est pas que terminologique : elle dénote déjà une différence de conception fondamentale entre les idées de « maturité » et de « baccalauréat ».

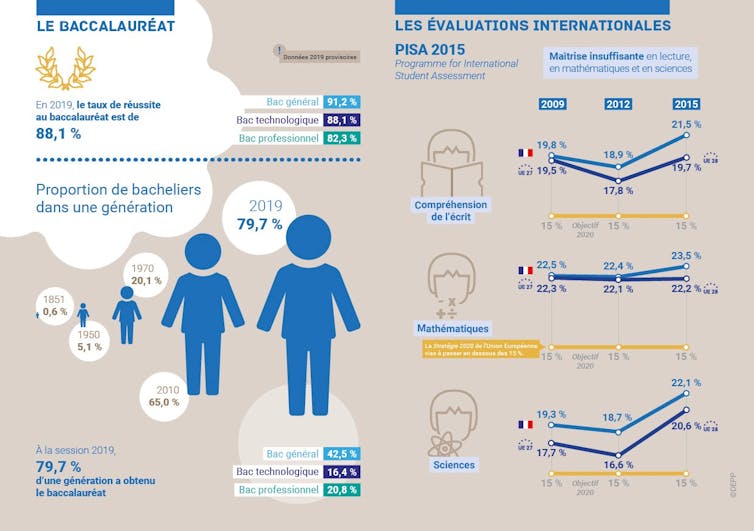

La comparaison des chiffres s’avère à cet égard saisissante. La figure ci-dessous distingue le pourcentage d’une classe d’âge ayant obtenu chacun des trois baccalauréats français, plus représentatif que le fameux « taux de réussite » pourtant plus souvent cité (et également représenté dans la figure). On y lit qu’en 2019, les trois baccalauréats concernaient dans l’ensemble près de 80 % des Français en âge de les passer, soit 20,8 %, 16,4 % et 42,5 % respectivement.

Taux de réussite et proportion par classe d’âge pour les trois baccalauréats français.

Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse française.

Qu’en est-il en Suisse ? Au regard des données françaises, l’examen des données officielles est surprenant. Car les Suisses sont seulement 15,7 %, 3,1 % et 21,6 % à obtenir respectivement leurs propres maturités, soit un total de 40,4 % à comparer aux 79,7 % de bacheliers en France.

Mais alors, que font les autres élèves ? Ils poursuivent simplement une formation secondaire, mais sans la valider par un examen de maturité. De sorte que 95 % des jeunes parviennent à l’âge de 25 ans avec un titre du secondaire II, avec ou sans maturité, et que 60 % des Suisses accèdent au marché du travail directement à l’issue de leur formation obligatoire ou post-obligatoire.

Passerelles professionnelles

À ce stade, trois questions se posent. Est-il pour autant facile de trouver un travail si l’on ne dispose pas de ce qui, en France, constitue un indispensable sésame ? Par ailleurs, n’y a-t-il pas un risque pour cette population de se voir interdire l’accès à des professions qualifiées, uniquement accessibles aux titulaires des titres délivrés par les hautes écoles ? Enfin, comment le déterminisme social impacte-t-il les orientations scolaires dans un système si sélectif ? Sans que la situation soit parfaite, les réponses à ces questions sont tout à fait rassurantes.

Deux chiffres permettent de répondre à la première d’entre elles : le taux de chômage de la Suisse (2,3 % en 2019, avant la crise du Covid-19, moins de 3,5 % au printemps 2021) et de son revenu médian (CHF 6 538, soit 6 200 euros en 2018). Même avec une simple formation de base, il est donc possible de trouver un emploi et de vivre dignement.

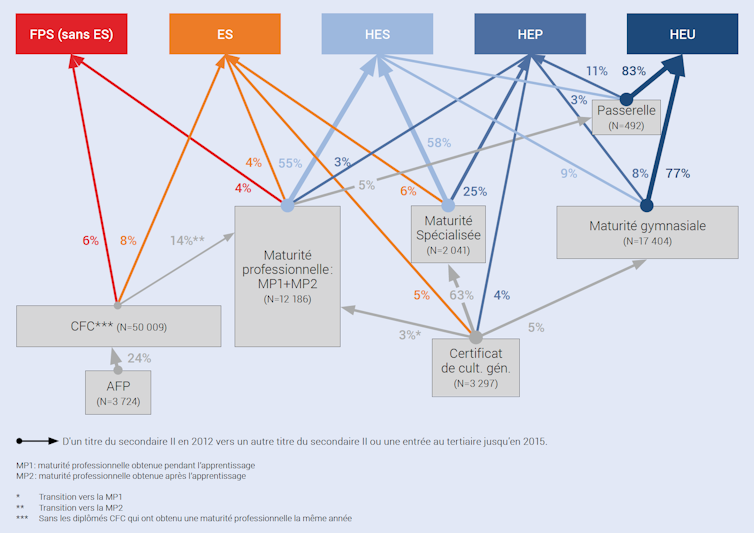

Concernant la deuxième question, la Suisse entretient un très grand nombre de passerelles entre les différentes filières de formation. Et pas seulement vers le tertiaire B : que l’on songe que grâce à ce jeu de passerelles, il est possible d’obtenir un doctorat sans avoir obtenu de maturité et même sans avoir fait le lycée !

Passerelles entre les différentes filières de l’enseignement suisse : premières transitions éducatives dans les 42 mois des titulaires d’un titre du degré secondaire II obtenu en 2012.

Office fédéral de la statistique suisse.

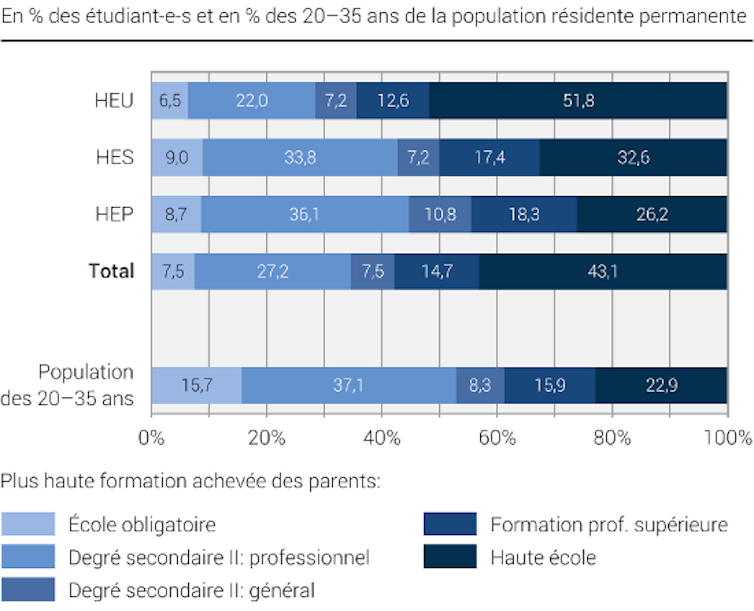

Enfin, il est évident que, comme dans tous les pays, les enfants issus des milieux favorisés ont plus de chances que les autres de réaliser des études supérieures longues, mais cette influence reste relativement modérée : en 2016, 57 % des étudiants des hautes écoles étaient issus de familles dans lesquelles aucun des parents n’était lui-même détenteur d’un diplôme d’une haute école (une proportion certes inférieure à celle de la population totale où elle s’élève à 77 %).

Origine sociale des étudiantes des hautes écoles en 2016, par type de haute école.

Office fédéral de la statistique suisse.

Autre conséquence de cette proportion d’élèves non-bacheliers : les moyens accordés aux formations professionnelles sont particulièrement développés, tant au niveau des infrastructures que de la formation et du salaire des enseignants. Cette spécificité traduit une concertation très forte entre la formation et les mondes professionnel et politique.

Quelle conclusion tirer de cette comparaison entre voisins francophones ? Peut-être celle-ci : alors que les métiers manuels et techniques sont souvent les plus importants pour assurer le bon fonctionnement d’une société, comme la crise sanitaire a largement contribué à en prendre conscience, il serait peut-être grand temps de reconnaître partout cette importance par une revalorisation radicale des formations professionnelles, une rémunération satisfaisante et un meilleur statut social pour les métiers non intellectuels, conditions évidentes de l’accès de tous à une vie épanouissante.

À lire aussi : La formation des enseignants en Suisse : un modèle à suivre ?

Ce texte a été publié dans sa version originale le 17 juin 2020 sous le titre « La Suisse, ce pays où la réussite sociale n’est pas déterminée par le bac », sur le site du média The Conversation et sous licence Creative Commons. Il était co-écrit avec Yves Rey, chef du Service des hautes écoles auprès du Département de l’économie et de la formation du canton du Valais, alors qu’il était vice-recteur Enseignement de la Haute école spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO).

Il s’agit d’une proposition et d’un résumé très superficiels et partiels. Vous prétendez que nous pouvons réussir et vivre décemment, mais je me demande si votre compréhension de cela est alignée avec un individu qui veut atteindre son plein potentiel ou simplement servir un système et une société. Le système suisse n’est pas conçu pour éduquer, innover ou créer de la valeur, mais simplement pour servir le statu quo actuel. Seules les personnes peu exposées au monde réel pourraient croire vos déclarations. Je me demande qui est votre public ?

Cher Monsieur. Je vous remercie d’avoir lu mon texte et d’y apporter votre contribution. J’ai toutefois du mal à en saisir le sens. L’essentiel de l’article est plutôt factuel et j’imagine que vous réagissez sur un point précis mais je peine à le cerner. Qu’entendez-vous précisément par “Le système suisse n’est pas conçu pour éduquer, innover ou créer de la valeur, mais simplement pour servir le statu quo actuel” ? L’idée me semblerait intéressante à développer. Quant à mon public, il s’agit des lecteurs des blogs du Temps, j’imagine. Encore une fois, l’article est factuel et compare deux systèmes éducatifs, laissant peu de place aux interprétations. Il n’y a donc pas lieu de “croire” ou de ne “pas croire” à mes “déclarations”. Belle journée à vous.

Cher Monsieur Eastes,

Oui, grâce à son réseau de passerelles, le système éducatif suisse permet à chacun(e) de suivre la filière de son choix et de parvenir aux plus hautes écoles, même sans avoir jamais su faire une règle de trois. J’en suis d’ailleurs un des bénéficiaires.

En effet, à l’âge de trente ans, j’ai été admis au Gymnase du Soir avec pour seul bagage mon « Graduation diploma » américain, acquis à la « public high school » d’une obscure petite ville du Midwest, et trois semestre d’université, suivis aussi aux Etats-Unis où j’avais par ailleurs acquis une formation de journaliste dans la presse écrite. Grâce au Gymnase du Soir, mes trois semestres d’études et mon expérience professionnelle m’ont permis de réintégrer l’université sans avoir eu besoin de passer de maturité.

J’ai été admis à l’UNIGE où j’ai obtenu ma licence ès lettres à l’âge de trente-huit ans, comme Saint Ignace de Loyola, comme l’abbé Tricot, ancien fonctionnaire des Postes et traducteur d’Aristote, comme Louis-Ferdinand Céline et quelques autres retardataires notoires, sans doute.

Convaincu que ma prestigieuse licence allait enfin m’ouvrir comme par miracle toutes les portes d marché dit du travail, la première porte qui s’est ouverte à moi, en fait, a été celle du chômage où on m’a bien vite fait comprendre que mon diplôme et mes belles études, j’avais intérêt à les laisser au vestiaire et que ce que demandent les entreprises, ce ne sont pas des têtes pensantes, mais des chimpanzés dociles. Mes expériences passées du dit marché du travail auraient pourtant dû m’en avertir.

Plein d’espoir, je ne suis pas moins entré en conquérant sur ce que je croyais être la voie royale de l’emploi. Il me restait encore à en connaître la condition humaine pour que le cycle guerrier soit complet. Car l’entreprise, c’est la guerre. Et pas seulement celle des boutons. La recherche d’un emploi n’est-elle pas la seule aventure encore offerte à l’homme moderne ?

Pourtant, les seules portes qui s’ouvraient avec la régularité d’un plan quinquennal étaient celles du chômage. Après quelques mille deux cent offres de services spontanées et autant de réponse négatives, j’ai alors décidé de laisser tomber mes recherches. Chateaubriand m’a offert sa voix consolatrice d’outre-tombe en m’assurant que « le sot cherche les emplois et finit le plus souvent par les trouver. »

Je me suis dit que mon échec en quête d’un emploi réputé fixe et stable était dû au fait que je n’avais jamais fait l’effort d’apprendre la règle de trois et que j’étais donc seul responsable de ma déconfiture. Je suis alors retourné au seul endroit qui reste encore ouvert aux épaves du marché dit du travail: l’université. J’y ai obtenu un premier diplôme de troisième cycle, à cheval sur les lettres et les sciences, puis un second, cette fois-ci en sciences pures et dures. J’ai aussitôt été engagé comme assistant-chercheur dans l’une des deux plus prestigieuses hautes écoles du pays, puis dans l’autre, comme ingénieur informaticien, et suis entré à la retraite, l’âme en paix, non sans avoir inscrit les cinq plus hautes écoles du pays, figurant parmi les cent meilleures universités du monde dans tous les « rankings » internationaux, sur mon CV – ceci, toujours sans savoir faire une règle de trois (en informatique, on m’avait d’ailleurs assuré qu’elle était inutile, puisqu’il suffisait de savoir compter avec zéro et un).

La retraite, il était d’ailleurs grand temps que j’y arrive car, comme Socrate, le divin fripon du « Gargantua », après seize années d’études dans deux facultés, en Suisse et aux Etats-Unis, et presque autant d’années de chômage, j’étais devenu « inepte ès tous offices de la res publicque ». Comme Célestin Freinet, handicapé de guerre et révoqué par l’Education nationale, n’étais-je pas désormais bon pour le seul métier qui ait toujours eu des incompétents pour modèles : l’enseignement ?

Oui, le système suisse est vraiment formidable.

Bien à vous,

bls

Cher Monsieur. Merci d’avoir commenté mon texte. Je regrette que le déroulement de votre carrière ait généré chez vous tant de frustrations. Votre cas n’est sûrement pas généralisable et bien des personnes savent trouver un emploi en entreprise et s’y épanouir, même si la vie peut y être dure. Bien évidemment, je ne partage pas votre avis sur l’université, et encore moins sur l’école. Ce dernier propos, calomnieux et caricatural, me semble même desservir votre contribution. Mais votre message est clair : aucun système n’est idéal et tous laissent de côté des personnes valeureuses. En tant que modeste acteur de ce système, j’en ai conscience et tâche de contribuer à l’améliorer en ce sens. Je vous souhaite une belle journée.

Merci à vous pour votre réponse, cher Monsieur. Je comprends votre réaction à mes propos volontairement ironiques, voire provocateurs – sans aucune intention calomnieuse, ni même caricaturale pour autant, je peux vous en assurer. En effet, je n’ai jamais dit que je n’avais pas pu trouver d’embauche en entreprise ou ailleurs, bien au contraire puisque je pourrais justifier d’une longue expérience acquise et reconnue auprès de sociétés multinationales, d’organisations internationales et d’institutions publiques et privées, tant en Suisse qu’à l’étranger. Par ailleurs, comme je l’ai dit, j’ai aussi exercé des mandats dans la recherche universitaire où non seulement je n’ai jamais eu à me plaindre de mes conditions de travail mais y ai trouvé quelques-unes de mes plus grandes satisfactions. A de très rares exceptions près, Je peux en dire autant des quelques écoles publiques et privées dans lesquelles j’ai enseigné. Je ne vois donc pas pour quelles raisons je calomnierais ces dernières, d’autant plus que mon désir n’a jamais été de faire carrière dans l’enseignement.

Le but de mon commentaire est tout autre: il vise à mettre en lumière le fossé qui sépare encore trop souvent la formation scolaire et universitaire du marché dit du travail et, à cet égard, je ne crois pas être un cas à part si je constate les difficultés croissantes qu’ont les doctorants, post-doctorants et autres détenteurs de titres académiques élevés à échapper à la précarité, en particulier pendant cette période de pandémie, comme le montre cet article du “Temps”, paru le 4 juin 2020 sous le titre “Les scientifiques précaires sortent du confinement plus fragilisés que jamais” (https://www.letemps.ch/sciences/scientifiques-precaires-sortent-confinement-plus-fragilises-jamais. Ou encore celui-ci: “Précarité dans la recherche: les jeunes scientifiques crient leur ras-le-bol”, par Sophie Gaitzsch, paru sur le site de Heidi.News le 14 octobre 2020 (https://www.heidi.news/education/precarite-dans-la-recherche-les-scientifiques-suisses-crient-leur-ras-le-bol).

Mais cette situation ne date pas de la crise sanitaire, comme on peut s’en rendre compte à la lecture de cet autre article, “La précarité dans l’enseignement et la recherche”, paru le 10 février 2020 sur le site d’Université Ouverte (https://universiteouverte.org/2020/02/10/la-precarite-dans-lenseignement-et-la-recherche/). On peut aussi citer le journal La Croix du 12 février 2020 et son article sur la précarité des doctorants, “Réforme de la recherche, la précarité invisible des doctorants” (https://www.la-croix.com/Famille/Education/Reforme-recherche-precarite-invisible-doctorants-2020-02-12-1201077862) et plusieurs autres articles de presse, accessibles en ligne.

Quant à l’incompétence réelle ou supposée du système éducatif, ce n’est pas moi qui la mets en cause, mais des auteurs et enseignants autrement plus avisés et expérimentés que moi. Pour ne citer que quelques-uns, tant passés qu’actuels : Denis de Rougemont, Henri Roorda et Edmond Gilliard, en Suisse, Ivan Illich, Paulo Freire, Claude Duneton, Maurice Maschino, Claude Clotz en France et à l’étranger. Il ne m’appartient ni de juger, ni de critiquer leurs points de vue, je ne peux qu’en faire le constat et relever que leurs critiques n’ont souvent rien perdu de leur actualité.

Venant moi-même d’une famille d’enseignants, je serais bien le dernier à mettre en question l’engagement de toutes celles et ceux, qui en forment la grande majorité j’en suis convaincu, qui ont consacré leur vie à ce métier. Il ne s’agit bien entendu pas d’une question de personnes, mais d’institution. Or, toujours si l’on en croit la presse et pour ne citer qu’un exemple récent, le vent de révolte qui règne depuis quelques temps dans les collèges genevois montre que l’institution scolaire n’est pas à l’abri des crises, et que celles-ci ont bien un caractère généralisé, quoique vous affirmiez (Voir, par exemple, l’article du Temps du 28 mai dernier, intitulé “La révolte gronde dans les collèges genevois” – https://www.letemps.ch/suisse/revolte-gronde-colleges-genevois).

Dès lors, comment ne pas s’interroger sur l’état actuel de l’enseignement?

Cordialement.