Comme chacun sait, l’énergie a quelque chose à voir avec la masse et la vitesse. Les corollaires sont la distance que l’on peut parcourir et le temps nécessaire pour le faire. Dans ce contexte, on peut être soit passif vis-à-vis de l’énergie, la recevoir (ou recevoir les particules qu’elle transporte), soit actif, la capter et l’utiliser pour exercer une poussée et se déplacer. Observer en recevant semble évidemment plus facile. On reçoit sur Terre, tous les rayonnements et toutes les particules qui circulent dans l’univers à la vitesse maximum de 300.000 km/s. Il s’agit d’analyser ces rayonnements et particules pour le comprendre et cela est moins facile. C’est toute la science de l’astronomie et de la spectrométrie (analyse de la lumière ou autres rayonnements émis ou réfléchis).

Exercer une poussée pour « aller sur » où « aller voir » est l’alternative. Savoir l’utiliser est la science de l’astronautique (évoquée dans mon article précédent). Notre rayon d’action dans ce cas est forcément limité. Il l’est (1) par la vitesse de la lumière, qu’on ne peut même pas rêver d’approcher au-delà d’un certain seuil (peut-être 0,2c soit 60.000 km/s et nous en sommes très loin) compte tenu des conséquences sur les masses et sur le temps lui-même (vitesses « relativistes »* qui commence vers 0,1c), et (2) par la durée de notre vie compte tenu des distances à parcourir. La sonde Voyager, l’objet fait de main d’homme qui est le plus loin de la Terre ne s’en trouve qu’à 20 heures-lumière et elle en est parti en 1977 (elle s’éloigne actuellement du soleil à 17 km/s) ! Alpha du Centaure qui est l’étoile de type solaire la plus proche est à 4,37 années-lumière. Notre galaxie a un diamètre de 100.000 années-lumière !

*Une vitesse relativiste est une vitesse à laquelle les effets de la relativité restreinte deviennent non négligeables. Ainsi le temps s’écoulerait plus lentement pour le passager d’un vol se déplaçant à une telle vitesse, que pour les hommes restés sur Terre. On peut penser que la distorsion de temps ne serait pas trop grave pour des voyages « courts » et une vitesse proche du seuil de 0,1c

Que ce soit par missions robotiques ou par missions habitées, notre domaine d’évolution astronautique est donc restreint à notre système solaire tant que nous ne maîtrisons pas d’autres systèmes de propulsion que ceux d’aujourd’hui. De toutes façons, ce domaine restera limité par le temps et par la quantité d’énergie que l’on peut utiliser (masse et puissance), à notre système et à ses proches voisins. Mais quelles sont les formes possibles de cette énergie ?

La plus simple, et qui reste incontournable pour le décollage du fait de son « impulsion spécifique », « Isp », très élevée (force qu’elle procure à un moteur en fonction de la quantité de carburant consommée par unité de temps) et de sa capacité polluante acceptable, est la propulsion chimique, un oxydant et un réducteur (« propergols ») qui réagissent à forte pression dans une chambre à combustion, l’énergie thermique ainsi dégagée étant convertie en énergie cinétique, propulsive par détente dans une tuyère. Comme couple oxydant / réducteur, le plus évident est l’hydrogène brûlant dans l’oxygène mais une bonne alternative à l’hydrogène est le méthane (CH4). Il s’évapore moins facilement des réservoirs et on pourrait facilement l’extraire de l’atmosphère de CO2 de Mars en combinant ce gaz avec l’hydrogène de l’eau martienne, en présence d’un catalyseur de nickel (réaction dite « de Sabatier » qui date de la fin XIX / début du XXème siècle).

Les problèmes de l’énergie chimique sont la masse des ergols nécessaires pour la produire (et à arracher à la gravité planétaire) et son corollaire, la faible durée pendant laquelle la poussée qu’elle génère peut s’exercer (la masse brulée s’épuise vite). Le principe consiste donc à utiliser deux ou trois combustions successives : au sol pour le décollage, puis pour l’élancement du deuxième étage (les deux ne peuvent faire qu’un seul) pour mise sur orbite de parking et enfin, à un certain point de l’orbite de parking, pour injection sur un arc d’orbite circumsolaire vers l’objectif planétaire à atteindre. Il ne faudra alors plus que quelques petits ajustements (« corrections de trajectoire »), par des impulsions complémentaires très brèves et relativement peu consommatrices d’ergols pour arriver dans l’environnement visé. Si l’on veut ensuite « descendre » en surface de la planète sans s’y écraser, c’est une autre histoire, celle de l’« EDL » (« Entry, Descent, Landing »). Disons rapidement que l’EDL est comparable à la mise en orbite (nécessité d’une poussée forte et très rapide) mais qu’à la différence de la mise en orbite, on peut tirer profit de l’atmosphère, quand il y en a (!) pour diminuer la consommation d’énergie. Mars en a un peu et l’économie qu’elle procure n’est pas négligeable.

L’énergie nucléaire est une alternative à la propulsion chimique mais uniquement pour la phase suivant l’injection transplanétaire. Au sein de celle-ci il faut distinguer la propulsion nucléaire thermique (« NTP ») et la propulsion nucléaire électrique (« NEP »). Dans le premier cas on éjecte par une tuyère de l’hydrogène préalablement chauffé par un réacteur. C’est intéressant sur le plan des masses d’ergols puisqu’on obtient la même poussée qu’avec la propulsion chimique mais avec la moitié de ce qu’elle consomme. Malheureusement le réacteur nucléaire est très lourd, les réservoirs d’hydrogène très volumineux et les tests sur Terre (ou l’utilisation dans l’atmosphère) pratiquement exclus (risque de retombées radioactives). La propulsion nucléaire électrique (moteurs « RTG » pour « Radioisotope Thermoelectric Generator ») est encore plus intéressante sur le plan de la consommation des ergols car on peut réduire leur masse de 5 à 10 fois. Le système fonctionne en boucle fermée et peut donc être beaucoup mieux sécurisé. Il ne fait que fournir de l’électricité à des propulseurs électriques (la chaleur résultant de la désintégration du combustible radioactif est transformée en électricité). Ceux-ci ionisent un gaz pour former un plasma qui est ensuite accéléré par des champs électriques et magnétiques. Le problème de cette NEP c’est que la poussée, proportionnelle à la puissance que l’on peut raisonnablement produire est très faible (quelques kW). Son avantage c’est qu’elle peut durer très longtemps. Les Américains l’utilisent donc pour la propulsion de petites masses (hors sphère de Hill terrestre c’est à dire lorsque le vaisseau ne peut plus retomber sur Terre !) pour le fonctionnement des appareils en alternative aux panneaux solaires (Apollo, Pioneer, Voyager, Viking, Galileo, Ulysses, New Horizon, Cassini, Curiosity) notamment pour les missions lointaines, dans des zones où l’irradiance solaire est devenue trop faible du fait de la distance.

On a le même problème de puissance avec l’énergie photonique provenant du rayonnement solaire. En effet le flux de photons de l’étoile (notre soleil) est constant mais sa poussée est très faible. On peut donc l’utiliser comme la propulsion nucléaire électrique une fois que la sonde ou le vaisseau sont lancés dans l’espace pour les accélérer, très lentement mais continument. Une difficulté complémentaire mais rédhibitoire (en fonction des objectifs !) vient de ce que plus on s’éloigne du soleil, plus l’intensité du rayonnement diminue. Déjà au niveau de l’orbite martienne l’irradiance est légèrement inférieure à la moitié de ce qu’elle est à celui de l’orbite terrestre. Une solution à l’étude est d’utiliser un rayonnement photonique actif plutôt que passif, c’est-à-dire de pousser la voile non pas avec le rayonnement de l’étoile mais avec la lumière de lasers. C’est ce qu’étudient actuellement les ingénieurs participants au projet Breakthrough Starshot qui se proposent d’envoyer des microsondes dans le domaine d’Alpha Centauri. Mais pour les masses importantes (les missions habitées) c’est encore de la science-fiction car cette propulsion ne peut être vraiment efficace (et d’autant plus efficace) que si la masse à déplacer est faible.

Il faut donc espérer des progrès dans le domaine de la propulsion photonique ou de la propulsion nucléaire électrique mais ce n’est pas demain, hélas, que l’on pourra voir voler de beaux vaisseaux comme le Dragonfly de Robert Forward ou l’Hermès du film « Seul sur Mars ». En attendant ces magnifiques « clippers », nous devrons nous contenter de notre « caravelle » à propulsion chimique (ce qui n’est déjà pas si mal). Il nous faut être patients et accepter des voyages assez longs (six mois tendant vers quatre, voire trois mois pour aller sur Mars).

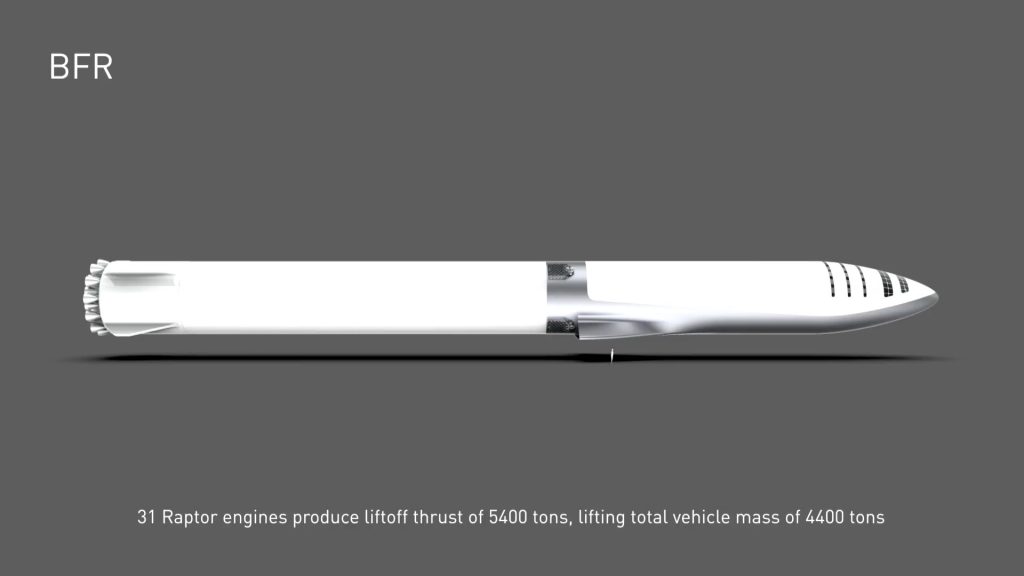

De toute façon pour décoller et aller jusqu’à l’orbite de parking avant le grand départ, étant donné que la NTP est exclue pour le risque qu’elle représente, aucune autre énergie n’est suffisamment puissante (on pourrait dire « brutale ») que l’énergie chimique pour arracher les vaisseaux à l’attraction terrestre. La limitation vient de ce qu’il faut donner très rapidement une poussée supérieure à la masse soulevée et pour atteindre la puissance nécessaire il faut consommer énormément d’énergie. Par exemple pour soulever un vaisseau de 4400 tonnes comme le BFR d’Elon Musk (chargé d’ergols) et le placer en orbite terrestre « de parking », il faudra avec un lanceur (« 1er étage ») exercer une poussée initiale de 5400 tonnes (pour référence la masse de la Tour Eiffel est de 10.100 tonnes). Une fois la poussée effectuée, le réservoir du lanceur sera presque vide et il redescendra sur Terre, ne laissant en orbite que les 180 tonnes « sèches » du vaisseau (les réservoirs du vaisseau seront remplis ensuite à nouveau par une succession de quatre vols avitailleurs).

Capter et utiliser l’énergie est difficile. L’homme s’y emploie depuis l’aube des temps. Les progrès récents nous ouvrent des perspectives extraordinaires. Ne nous refusons pas le plaisir de saisir les opportunités qu’elles nous permettent, et de rêver aux autres.

Image à la Une: BFR (“Big Falcon Rocket”, SpaceX) au sol. La taille du petit personnage en dessous à droite, donne l’échelle ! Le lanceur fait 58 mètres, le vaisseau 48 mètres, le diamètre 9 mètres, le total 106 mètres. L’essentiel de la longueur du lanceur correspond au réservoir.

Image ci-dessous: vue des moteurs du BFR, à droite les 31 moteurs Raptor du lanceur; à gauche les 4+2 moteurs du vaisseau spatial :

Image ci-dessous: vue d’artiste d’une voile Solaire conçue par le « In-Space Propulsion Technology Office » du « Marshall Space Flight Center » de la NASA, à Huntsville (Alabama). Le programme de cet office est conduit par le Centre Marshall pour le compte du « Science Mission Directorate » de la NASA.