A l’heure des grands projets de nouvelles prisons menés dans plusieurs cantons résolument tournés vers l’avenir, un bref regard en arrière pourrait s’avérer intéressant. Une comparaison entre deux établissements de détention préventive construits à des époques différentes permet en l’occurrence de mettre un certain nombre d’éléments en lumière. Le constat d’une telle analyse n’est évidemment pas révolutionnaire et démontre une linéarité dans les principes qui ont prévalu à la conception architecturale de tels lieux. C’est peut-être cette continuité qu’il convient de relever ! Ce sera le cas lors du colloque Description d’une prison – construction, fonctionnement, signification qui se déroulera les 16 et 17 octobre prochain à Lausanne et qui réunira nombre de spécialistes de la question pénitentiaire.

Si l’on prend comme exemple deux établissements célèbres, soit la prison du Bois-Mermet dans le canton de Vaud, et la prison de Champ-Dollon dans le canton de Genève, on constate en premier lieu que ces deux prisons ont une architecture marquées par leur temps.

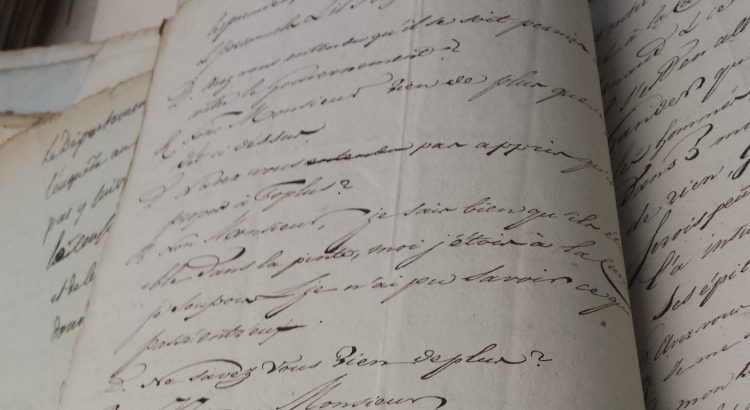

La première, le Bois-Mermet, le BM pour les initiés, est entrée en fonction en 1905, en remplacement de l’antique Prison de l’Évêché qui avait alors le statut de prison centrale du Canton de Vaud depuis 1803. L’établissement allait devenir, sur l’ensemble des 19 prisons de district vaudois, le modèle conforme aux principes de la réforme pénitentiaire et philanthropiques de ce temps, l’aboutissement d’une évolution des théories de l’emprisonnement, un lieu où la société entendait réformer le délinquant et le criminel, une référence cantonale aux portes de la capitale. En appliquant les méthodes efficaces et reconnues de l’examen, de la surveillance, de l’isolement et de la punition, une dialectique largement décrite par Michel Foucault, le Bois-Mermet allait adopter l’expression architecturale de sa philosophie, le modèle panoptique ! C’était faire un choix fort, affirmer la volonté marquée de trancher avec le passé et de s’inscrire dans une ère nouvelle, renoncer, sur le principe au moins, aux solutions antérieures qui se contentaient de réutiliser d’anciens bâtis pour y loger les personnes en attente de jugement.

Champ-Dollon, en comparaison au Bois-Mermet, est bien jeune. Construit en 1977, 72 ans après le Bois-Mermet, l’établissement genevois destiné à la détention préventive venait remplacer la prison de Saint-Antoine, trop vétuste, trop insalubre et jugée peu fiable par les autorités.

QUELLES SONT LES OBSERVATIONS QUE L’ON PEUT FAIRE SUR CES DEUX ETABLISSEMENTS ?

Les deux prisons sont marquées par leur temps. Les premières années de fonctionnement du BM s’inscrivent non seulement dans une période de restriction sévère avec le Premier conflit mondial et les mesures d’austérité qui frappèrent la Suisse mais également par un mode de fonctionnement ancien faisant du geôlier un hôte arbitraire devant constamment redoubler d’efforts pour assurer l’entretien des hommes enfermés dans ses geôles. Champ-Dollon, quant à elle, devait être construite à une époque connaissant une recrudescence de la délinquance, notamment liée à un phénomène que l’on ne connaissait pas au début du siècle, la drogue.

Il y a dans ces deux exemples des principes similaires qui ont prévalu à la construction de ces établissements malgré leurs 70 ans d’écart.

C’est bien évidemment d’abord la volonté de construire des bâtiments modernes répondant aux exigences du temps, l’hygiène, l’eau, la lumière, la sécurité et les promenades étant des éléments mis en avant. Les activités permises aux détenus n’entraient pas dans les préoccupations de 1905.

C’est ensuite le souhait de réduire le personnel nécessaire au fonctionnement de la prison.

C’est encore la nécessité de séparer les détenus les uns des autres, par sexe d’abord, le statut d’incarcération, détenus et condamnés, n’intervenant qu’ensuite en ce qui concerne le Bois-Mermet quand bien même la volonté en avait été exprimée lors de l’élaboration des principes cadres de l’établissement. On s’aperçoit en effet qu’au cours des deux premières décennies de cet établissement, les détenus sont largement mélangés entre eux. Ce n’est qu’à partir des années 30, avec les problèmes liés aux réfugiés fuyant le national-socialisme, que des mesures réelles allèrent être prises pour séparer les personnes.

Autre principe commun, la volonté de décentrer l’établissement, de le placer hors des murs de la cité. Dans les deux cas, le choix du lieu n’alla pas de soit, en raison du voisinage. Ce sont finalement des terrains de seconde zone qui furent choisis, dans le premier exemple un ancien champ de tir militaire, et dans le deuxième, une zone marécageuse nécessitant l’utilisation de pompes dans les sous-sols pour maintenir le bâtit hors eau.

Dernier principe commun, l’élaboration d’une surveillance devant pouvoir se faire de manière visuelle et auditive sur la totalité des espaces.

Il y a également de très nettes divergences entre les deux bâtiments. Si l’on constate une volonté marquée dans le temps d’édifier des bâtiments modernes, leurs architectures diffèrent notamment en raison de progrès techniques en matière de construction, de matériaux isolants, de bétons, etc… mais également en raison du postulat de base de la prison idéale. Le modèle panoptique, considéré comme le nec plus ultra au début du siècle était devenu un concept vieillot dans la seconde partie du XXème siècle, impliquant des désavantages importants notamment en matière de chauffage et de rationalisation de l’espace que l’on souhaite gérer de manière plus efficiente dans les années 70. De plus, l’invention de technologies de surveillance allait permettre de s’affranchir d’un modèle entièrement conçu, ou presque, sur le principe d’un contrôle constant en vision directe. Par ailleurs, aux idées jadis moralisatrices fondées sur des bases religieuses avait succédé une conception plus humaniste de l’enfermement impliquant des structures autres que les seules cellules. Ainsi, ateliers, salle de sport, salle de cours devaient être des éléments intégrant la réflexion des architectes en charge de construire le nouvel édifice.

Les débats entourant la future construction de Champ-Dollon avaient exclu d’amblée le modèle panoptique considéré comme une architecture déstabilisante pour les détenus se sachant soumis à la pression constante d’une surveillance totale. À cette conception théorique d’un idéal d’architecture carcérale, on préféra un projet fondé sur l’expérience de terrain, sur les besoins exprimés par les personnes évoluant dans cet univers clos.

Les conceptions des deux établissements s’adressaient donc à des utilisateurs, personnel et détenus, fort différents. En 1905, le geôlier dort entre les murs de l’établissement avec sa famille et c’est sa femme qui s’occupe de la nourriture quotidienne des détenus. Le maître des lieux n’a alors au mieux qu’un à deux gardiens pour l’aider dans sa tâche, laquelle est alors très ingrate et particulièrement mal rétribuée, ce qui devait entraîner des problèmes de sécurité voire de corruption, des travers partagés par l’ancienne prison genevoise de Saint-Antoine. Au cours du siècle, le personnel du Bois-Mermet s’étoffa puis se professionnalisa, passant très clairement d’un statut social particulier à l’exercice d’un véritable métier. En 1977, année de construction de Champ-Dollon mais également année qui vit l’acte de fondation du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire signé, les équipes de gardiens du Bois-Mermet et de Champ-Dollon n’offraient guère plus de très grandes différences, lesquelles allaient être encore gommées avec l’application de la formation professionnelle commune à l’ensemble des personnels pénitentiaires de Romandie. Cette évolution allait faire du geôlier un directeur de prison ne logeant plus sur place et dont l’appartement allait être réutilisé pour le quartier administratif de la prison.

Quant aux détenus, on sait que la criminalité évolue au cours du temps. Si l’ivrogne n’est de jours plus jeté en prison pour amoralité comme il pouvait l’être en 1905, la drogue ne représentait pas un problème à cette époque faute d’être consommée couramment. L’architecture conçue au début du siècle s’adressait en l’occurrence, sauf quelques exceptions notoires comme Léon Nicole, envoyé derrière les barreaux du Bois-Mermet en 1943, à de petits malfrats, des voleurs de poules que la misère du temps avait réduit à la criminalité, ou à quelques forcenés étant passés à l’acte sous l’emprise de l’alcool.

Enfermés seuls dans leur cellule, ils n’appartenaient pas à des réseaux criminels organisés, et les normes qui étaient les leurs demeuraient fondées sur une acception commune de la réalité helvétique. Il convient de ne pas idéaliser le passé et il faut rappeler que cette réalité quotidienne pouvait être, à la faveur de l’époque, particulièrement dure. Dans les années 30 et 40, les rues de Lausanne furent ainsi réduites à plusieurs reprises à des stands de tir entre policiers et truands, ces derniers n’étant que très rarement dépourvus d’armes. Toutefois, l’évolution de la criminalité et du cadre législatif allait impliquer des populations d’utilisateurs différentes tout au long du siècle.

DES PROBLEMES SIMILAIRES ?

Il convient de soulever, en premier lieu, dans les deux cas, la prise de décision particulièrement lente des autorités. Si ces dernières années ont vu des délais réduits pour décider de la construction de structures carcérales, il n’en n’a pas toujours été ainsi, plus particulièrement lorsqu’il a été question d’entreprendre la réalisation d’établissements importants. Rappelons ainsi que Curabilis, à Genève, a été attendu pendant quelques décades dans le cadre concordataire (1).

Il fallut près de trente ans pour que les autorités vaudoises, canton et Ville de Lausanne confondus, parviennent à une décision. Genève ne devait pas faire beaucoup mieux.

Second problème, l’isolement. Si aucun problème n’apparaît au Bois-Mermet avec l’isolement des détenus, isolement pourtant particulièrement important au vu des conditions d’enfermement strictes qui prévalurent pendant longtemps, tel n’allait pas être le cas à Champ-Dollon. Dans l’établissement genevois, deux ans après son ouverture et plusieurs suicides, le 4 juin 1979, éclatait une mutinerie parmi les détenus qui reprochaient à la prison le manque de contacts humains. La Commission d’étude nommée pour analyser la question allait effectivement mettre en évidence l’isolement des détenus et le manque chronique d’activités et de loisirs. Certains experts observèrent que la rigueur architecturale, conçue tout en angles et en volumes massifs, un univers de béton, de verre et de métal qui « laisse percevoir l’ordre et la discipline », était un type d’organisation contestable pour les jeunes incarcérés, en rébellion contre la société. Ils firent remarquer, « qu’une fois en prison, le prévenu est non seulement séparé de sa famille, de ses amis et de ses collègues, mais aussi de son passé. Il est ainsi destitué de son identité sociale antérieure. Un processus destructeur pour la personnalité si une stratégie de reconstruction n'est pas mise en place parallèlement ».

Isolement des détenus et manque d’activités, deux aspects fondamentaux sans doute pour décrire non pas Champ-Dollon mais le Bois-Mermet qui ne connut pas de vagues de suicides durant la première partie de son existence, à une époque durant laquelle les conditions d’enfermement étaient pourtant autrement plus rigides. Le Bois-Mermet allait par contre être confronté au problème du suicide au cours des mêmes années que Champ-Dollon, dans cette même population de détenus présentant des problèmes de drogue. La morbidité de l’architecture semble dès lors remise en question et le phénomène du suicide s’attacher bien plutôt à une population distincte.

Sans doute !

Mais ce serait oublier trop rapidement l’impact psychologique de l’architecture particulière des lieux de sécurité comme les prisons dont le but premier, tout de même, est de retenir des personnes entre quatre murs. On peut en effet noter une autre distinction notable entre les deux établissements, c’est le nombre d’évasions. Celles-ci sont intervenues à Champ-Dollon, dans la majorité des cas, lors de sorties, et rares sont les affaires rocambolesques, à la Licio Gelli, qui s’évada dans le coffre d’une voiture. Au Bois-Mermet, par contre, le nombre d’évasions du bâtiment lui-même est autrement plus important et s’égrènent tout au long du siècle en un long chapelet d’idées originales et d’audaces parfois fatales.

Échelles, cordes, prises d’otage, barreaux sciés. Autant de potentielles libertés pouvant être arrachées pour ceux rêvant de concurrencer le comte de Monte-Cristo, autant d’espoirs permettant au détenu enfermé de mieux supporter sa solitude ?

Peut-être !

Pour l’institution c’est toutefois un potentiel qui, s’il soutient le moral des détenus dont il a la garde, va à l’encontre de sa mission. Il y a là un paradoxe fondamental inscrit dans l’architecture des établissements pénitentiaires en reflet aux buts contradictoires de la privation de liberté, que sont la punition, la mise hors d'état de nuire et la réinsertion. Un paradoxe que l’on cherche à diminuer depuis les années 70 et que la conception de Champ-Dollon a pris partiellement en compte.

L’isolement des détenus n’est plus à l’heure actuelle véritablement un problème rencontré par les établissements qui sont plutôt confrontés à des difficultés de surpopulation. Encore qu’il soit possible d’être seul au milieu de la foule ! La surpopulation de manière chronique date approximativement du début des années 60 en ce qui concerne le Bois-Mermet. Ce fut, et cela allait être le cas très longtemps, le nombre de jours de détention préventive qui posait un problème. L’attente des prévenus avait plus que doublé depuis la fin des années 40 malgré la disposition du Code pénal de 1942 restreignant dans son article 200 la détention préventive à une durée de 14 jours, sauf autorisation spéciale du tribunal d’accusation. La raison provenait avant tout du surcroît de travail de l’Office d’information pénale de l’arrondissement de Lausanne et du Tribunal pénal de district qui ne parvenaient plus à instruire les dossiers dans le temps imparti en raison de la complexification des procédures. Un problème de fonctionnement de la justice plus que de gestion carcérale qui devait être partagé par Champ-Dollon qui allait très vite faire front à un accroissement spectaculaire du nombre de délinquants. De 1977 à 1984, le nombre des entrées à Champ-Dollon devait ainsi subir une hausse de 58%. On connaît la situation actuelle des deux établissements en termes de surpopulation.

Et c’est bien là le problème majeur qu’il faut mettre en évidence pour notre siècle, une surpopulation qui constitue un défi pour l’élaboration architecturale d’un établissement carcéral devant respecter un plan financier raisonnablement admissible par le milieu politique. Un problème d’autant plus grand que les statuts de détention se sont multipliés au cours du dernier siècle nécessitant des mesures et des encadrements distincts.

Il devient ainsi de plus en plus évident que ce problème, vieux maintenant de près d’un demi-siècle, ne pourra plus être résolu uniquement par des opérations architecturales.

Concordat romand sur l'exécution des peines et mesures, signé en 1966, regroupe l'ensemble des cantons latins. Chacun d'eux s’était engagé à prendre en charge, dans ses établissements, diverses catégories de condamnés. Il fut décidé que Fribourg et le Valais reçoivent les condamnés primaires; Le Valais et Neuchâtel, devaient héberger les jeunes adultes placés en maison d'éducation au travail, et le canton de Vaud les femmes, placées à la Tuilière, plus les délinquants d'habitude et les récidivistes. Genève, quant à elle, s’était engagée à prendre en charge les détenus présentant des troubles mentaux et les détenus devant faire l'objet d'une intervention médicale.

1 L