Dans les premières pages de son ouvrage publié en 1992, Jeffrey Pfeffer, professeur à Stanford s’étonne de la multiplication d’ouvrages d’inspiration “New Age” dans les rayons “Business” et “Management”, multiplication qu’il lie au constat d’un désintérêt, pour ne pas dire d’un dégout pour la question du pouvoir dans les organisations.

Cette tendance, loin de s’évanouir, s’est accrue avec le passage des décennies. Elle a progressivement évacué la question du pouvoir dans les organisations pour lui substituer une vision du monde centrée sur la communication, le développement personnel et les “valeurs” comme facteurs de succès pour des organisations efficaces, efficientes, innovantes et heureuses. Dernier épisode de cette saga, la mode des “hiérarchies plates”, des “organisations opales” ou l’holacratie. Un récent interview dans Forbes illustre parfaitement cette tendance . On y apprend que selon une enquête, parmi les trois raisons invoquées pour l’échec des transformations organisationnelles sont citées dans l’ordre : 1°”poor communication”, 2°”insufficient leadership and support”, 3°”organizational politics”. L’interviewé (un “transformation expert”) en conclut, que le problème est largement une question de leadership, écartant ainsi de l’équation les éléments de nature organisationnelle comme la “politique”. On note par ailleurs le caractère péjoratif appliqué au terme “politique”. Or, comme le relevait déjà Pfeffer, il y a bientôt trois décennies : “L’innovation menace invariablement le status quo; par conséquent, l’innovation est une activité intrinsèquement politique” (p. 7 notre traduction). C’est donc “politiquement”, c’est-à-dire sous le prisme des rapports de pouvoir que doit être envisagée et conçue la transformation de toute organisation. Il faut remettre au centre la notion de pouvoir et celle d’acteurs !

“L’innovation menace invariablement le statu quo; par conséquent, l’innovation est une activité intrinsèquement politique” J. Pfeffer

Trois ouvrages classiques nous offrent des perspectives et des outils pour ce faire. Rapide tour d’horizon.

Jeffrey Pfeffer (1992). Managing with Power. Politics and Influence in Organizations. Boston: Harvard Business Review Press.

Avec cet ouvrage Pfeffer offre un manuel établissant les leviers et les stratégies pour acquérir, maintenir et utiliser le pouvoir dans les organisations. Il est en ce sens très “machiavellien” dans son approche. Le pouvoir est un instrument pour obtenir de l’organisation qu’elle poursuive un but ou qu’elle se transforme. Les points les plus saillants de son propos sont les suivants :

- Le pouvoir résulte de la nature même d’une organisation en ce qu’elle est un agglomérat d’unités et d’acteurs interdépendants. Cette interdépendance implique que l’action collective ne peut se faire qu’avec les différentes composantes de l’organisation. Le pouvoir est alors un levier pour faciliter la coopération, la stimuler ou la contraindre. “Power is getting things done” (p.23). Ainsi l’utilisation, le recours au pouvoir s’accroît avec l’interdépendance au sein de l’organisation. Plus on est dépendant, plus il faut obtenir la collaboration, plus l’exercice du pouvoir est rendu nécessaire (p. 38 ss.).

- Le pouvoir dans les organisations vient d’une combinaison d’attributs personnels de l’acteur (charisme, énergie, sensibilité, réputation, autorité etc.) et structurels (position, hiérarchie, réseau, ressources etc.).

- Sur cette base, des stratégies de pouvoir peuvent être développées, centrées sur les perceptions des problèmes (issue framing), l’influence interpersonnelle, l’utilisation de l’information et de son analyse, le changement de structure organisationnelle et les actions symboliques.

L’approche de Pfeffer offre des clés de lecture et des pistes d’intervention au sein de l’organisation une fois la réalité du pouvoir reconnue et assumée. Elle est en revanche plutôt faible analytiquement. Pas d’approche théorique et analytique, mais des “recettes” et des points d’attention pour comprendre et agir dans un contexte de pouvoir. L’apport de Pfeffer est ailleurs. Il réside dans l’accent placé sur la question de la mise en oeuvre des décisions. En plaçant le pointeur sur la question du pouvoir, Pfeffer nous incite à délaisser quelque peu la phase de prise de décision (decision making) qui fascine depuis toujours la littérature managériale, pour s’intéresser à leur application et à leurs conséquences. Ensuite, Pfeffer offre un grille de lecture sobre, mais efficace au manager qui souhaite comprendre comment fonctionne une organisation, comment elle peut se transformer et comment elle peut innover.

Presque vingt ans plus tard, Pfeffer (2010) a repris cette thématique avec Power. Why Some People Have It – And Other Dont. New York : Harper Collins. Il y met à jour son approche dans une perspective centrée sur l’acteur et sur la manière, en tant qu’individu, de se comporter “avec pouvoir”.

Henry Mintzberg (1986). Le pouvoir dans les organisations, Paris : Editions d’Organisation

Mintzberg s’attaque frontalement à la question du pouvoir dans les organisations, qu’il définit comme “la capacité à produire ou modifier les résultats ou effets organisationnels” (p. 39). S’inscrivant dans la tradition structuraliste et fonctionnaliste des organisations, Mintzberg plaide pour tenir compte des acteurs ou joueurs “appelés détenteurs d’influence, (qui) cherchent à contrôler les décisions et les actions entreprises. (…) chacun s’efforç(ant) d’utiliser son ou ses leviers du pouvoir – moyens ou systèmes d’influence – pour contrôler les décisions et les actions” (p. 59).

Le pouvoir dont jouissent les acteurs d’une organisation reposent sur cinq dimensions :

- le contrôle d’une ressource;

- le contrôle d’un savoir-faire technique;

- le contrôle d’un ensemble de connaissance cruciales pour l’organisation;

- la détention de prérogatives légales ou de droits exclusifs;

- la proximité d’un titulaire du pouvoir reposant sur la quatre autres sources de pouvoir.

Le modèle de Mintzberg se fonde sur l’analyse de deux types de coalitions d’acteurs qui ont de l’influence au sein et autour de l’organisation : soit des coalitions internes d’acteurs (dirigeants, cadres, collaborateurs, etc) et des coalitions externes (propriétaires, conseil d’administration, associés, syndicats). En analysant ces coalitions et en les combinant, Mintzberg obtient six types de configuration de pouvoirs au sein des organisations : “l’instrument”, “le système clos”, “l’autocratie”, “le missionnaire”, “la méritocratie” et “l’arène politique” (p. 415), chacune caractérisée par une distribution du pouvoir qui lui est propre.

L’intérêt que Mintzerg porte au pouvoir est en réalité secondaire. Il s’agit pour lui d’aboutir à une typologie des organisations, moins de procéder à une analyse fine du comportement des acteurs et de leur stratégie. Il reste fonctionnaliste en ce sens qu’il poursuit la quête d’une organisation efficace et efficiente et s’intéresse à une analyse macro. La preuve en est constituée par la manière dont il qualifie les jeux de pouvoirs de “politiques” ou “jeux politiques”. Ceux-ci sont définis comme “des comportements individuels ou à des comportements de groupe qui sont informels, exclusifs à l’évidence, semant généralement la discorde, et par dessus tout, illégitimes au sens techniques du terme; ils ne sont reconnus, ni par une autorité formelle, ni par une idéologie admise, ni par des compétences spécialisées attestées” (p. 248-9). Pour Mintzberg, ces jeux d’acteurs de pouvoir sont des perturbations malvenues de l’organisation.

Malgré cette myopie et cette conception très fonctionnaliste et structuraliste du pouvoir, Mintzberg fournit une grille de lecture précieuse et riche des organisations modernes. Il a contribué également à fournir un lien entre une analyse interne de l’organisation et l’influence de son environnement.

M. Crozier & E. Friedberg (1977). L’acteur et le système. Les contraintes de l’action collective. Paris : Point Seuil.

C’est clairement avec Crozier & Friedberg que l’analyse du pouvoir dans les organisations prend son envol et fournit l’approche la plus pertinente. Au fond, Crozier & Friedberg, en tant que sociologues s’intéressent moins au pouvoir en tant que tel qu’aux jeux et interactions auxquels les acteurs d’une organisation s’adonnent. Dans leur approche, le pouvoir n’est pas le point de départ, mais la résultante de situations et des interactions entre acteurs interdépendants. Quatre postulats fondent ce qu’ils appellent l'”analyse stratégique” :

- Toute organisation est un construit, pas une réponse;

- L’acteur est relativement libre;

- Les intérêts des acteurs ne se recouvrent jamais complètement;

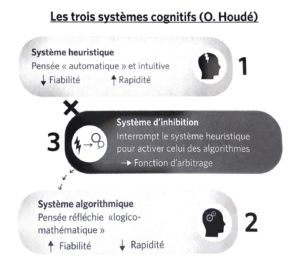

- L’acteur calcule, mais dans le cadre d’une rationalité limitée.

A la base de l’analyse stratégique, on trouve la question essentielle de l’action collective : comment des acteurs dans des organisations interagissent en vue de poursuivre un ou plusieurs buts alors même qu’ils ne partagent pas nécessairement les mêmes objectifs et les mêmes moyens d’action ? La réponse de Crozier & Frieberg est la suivante : les acteurs interagissent dans le cadre de “jeux structurés” qui prennent la forme de conflits, de négociations ou d’intégrations. Chaque acteur ne cherche pas dans ces jeux l’optimisation de sa position, mais la satisfaction de son ou de ses intérêts tels qu’il les perçoit.

C’est alors que le concept de pouvoir entre en jeu. Celui-ci repose sur la maîtrise, par l’acteur, d’une “incertitude” ou “zone d’incertitude”. Il peut s’agir d’un savoir-faire, d’une information, d’un accès à une ressource interne ou externe, de la maîtrise de la communication et celles qui découlent des règles organisationnelles; bref tout ce qui donne à l’acteur la capacité face aux autres acteurs de contrôler l’indétermination des modalités d’une solution ou d’un problème, y compris l’incertitude sur son propre comportement : “car ce qui est incertitude du point de vue des problèmes est pouvoir du point de vue des acteurs: les rapport des acteurs, individuels ou collectifs, entre eux et aux problèmes qui les concerne, s’inscrivent donc dans un champ inégalitaire, structuré par des relations de pouvoir et de dépendance. En effet, les acteurs sont inégaux devant les incertitudes pertinentes du problème” (p.24). Dès lors, “toute structure d’action collective se constitue comme système de pouvoir. Elle est phénomène, effet et fait de pouvoir.” (p. 25). Le jeu qui s’instaure ne se joue pas dans l’abstraction, mais dans l’organisation. Il faut donc, pour procéder à une “analyse stratégique” d’une organisation par le prisme de jeux successifs qui s’y jouent, tenir compte des contraintes structurelles qui encadrent le jeu lui-même et qui sont elles-mêmes des sources d’incertitudes autour desquelles les acteurs vont interagir et qu’ils vont utiliser.

Au cours des jeux successifs qui se déroulent dans une organisation, les acteurs vont s’affronter, négocier ou coopérer en activant, désactivant ou neutralisant leur zone d’incertitude ou celles des autres acteurs jusqu’à parvenir à un équilibre qui découle du rapport de force. Cet équilibre n’est pas optimal, il est précaire et provisoire. Dans un tel contexte, l’introduction d’un nouveau process ou d’une nouvelle technologie va faire l’objet d’un jeu de pouvoir entre acteurs autour de sa mise en oeuvre, les uns et les autres se positionnant en faveur ou contre la nouveauté en fonction de leurs intérêts et en faisant usage de leur pouvoir découlant de l’incertitude qu’ils maîtrisent. Au terme du jeu, aucune assurance que la nouveauté ait été mise en oeuvre à satisfaction. Son succès découle du résultat du jeu ou des jeux qui se sont joués autour d’elle.

“… l’anti-organisation qui est, en fait, une non-organisation, c’est-à-dire un univers de la transparence, de la communication totale, de la fête, de la relation, de la non-contrainte. Bref, un univers d’où – tout comme chez Taylor – le conflit entre buts individuels et buts collectifs est exclu et où, par conséquent, les phénomènes de pouvoir et de manipulation consubstantiels à l’interaction humaine n’auront plus lieu d’apparaître. Le changement dans cette “philosophie” n’est plus finalement que la victoire des bons sur les méchants, ceux qui interdisent par intérêts ou par arriération l’accès à ce paradis. ” Crozier & Friedberg (1977 : 429).

L’innovation, le changement dans le cadre de cette approche prend une signification bien éloignée de ce que le “management change” nous propose le plus souvent. Comme le relèvent Crozier & Friedberg : “Le changement n’est ni le déroulement majestueux de l’histoire dont il suffirait de connaître les lois ni la conception et la mise en oeuvre d’un modèle plus “rationnel” d’organisation sociale. Il ne peut se comprendre que comme un processus de création collective à travers lequel les membres d’une collectivité donnée apprennent ensemble, c’est-à-dire inventent et fixent de nouvelles façons de jouer le jeu social de la coopération et du conflit, bref une nouvelle praxis sociale, et acquièrent les capacités cognitives, relationnelles et organisationnelles correspondantes“.

L’approche de Crozier & Friedberg offre des outils d’analyse extrêmement performants et pertinents du fonctionnement des organisations, loin des invocations au changement de culture, de paradigme, ou de mindset pour stimuler l’innovation. En mettant l’accent sur l’usage du pouvoir dans les organisations et son usage réel par les acteurs (=politique), ils fournissent les clés et les outils d’un management “transformationnel” qui “met les mains dans le cambouis” et qui porte un regard froid et lucide sur l’organisation, loin d’une “one best way” des approches structuro-fonctionnalistes, dont les approches contemporaines, bien qu’elles s’en défendent, restent souvent prisonnières.

Prendre au sérieux la réalité du pouvoir et de la “politique” dans les organisations, et ne pas imaginer que les organisations contemporaines s’en sont débarrassées, c’est accroitre les chances que l’innovation surgisse. Nous développeront dans un prochain post.