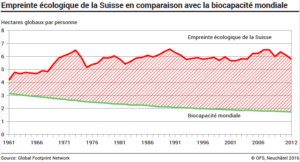

Les faits sont têtus : l’empreinte écologique – mesure de justice globale – de la Suisse «est 2,9 fois plus grande que les prestations et ressources environnementales globales disponibles par personne» ce qui n’est aucunement conforme aux exigences de la durabilité : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » et qui priorise les besoins des plus démunis, «à qui il convient d’accorder la plus grande priorité ». Aller vers ce facteur trois est donc l’objectif. Mais comment faire au mieux et au plus vite, voilà la question…

Devant cet enjeu, la communauté des acteurs de la transition oscille entre un rejet global du «système» et la mise en place d’actions très ponctuelles. Ce spectre large traduit certes la tension entre le local – lieu de l’action, et le global – raison d’être de celle-ci, mais aussi une certaine perplexité : quelle est la bonne analyse, quel est le meilleur levier, suis-je sur la bonne voie ou sur celle de la «bonne conscience» voire de l’illusion ? La durabilité, on peut aussi s’y perdre… Proposons donc quelques pistes pour y voir aussi clair que possible.

Changer de système, ou changer le système ?

S’il y a une chose qui fait consensus, c’est que pour changer la donne, le système économique doit profondément changer. Mais s’agit-il de changer de système, ou de changer le système ? Quoi qu’il en soit, il faut montrer concrètement comment s’y prendre, quoi revendiquer exactement, et agir vraiment au cœur du sujet.

L’époque exige une mutation du même ordre que le fut le passage, à travers le New Deal, le Fordisme et les 30 Glorieuses, du capitalisme de la pénurie à celui de l’abondance. Ce modèle est aujourd’hui à la fois grippé et pathogène, et doit être fondamentalement repensé.

La clé du nouveau paradigme est d’aligner les rentabilités financière, écologique et sociale : il ne doit plus être possible de créer de la valeur économique en détruisant de la valeur écologique et sociale. Pour ce faire, l’on doit intégrer dans les comptes des acteurs économiques et des territoires les services que la nature nous rend (services écosystémiques); remplacer le PIB par le calcul de l’empreinte écologique et sociale; rendre les décideurs économiques redevables de la rentabilité écologique et sociale de leurs activités ; imputer les externalités négatives à leurs auteurs et compenser financièrement les externalités positives insuffisamment rémunérées par le marché.

L’obsolescence organisée doit faire place à la sobriété et à la réparabilité, tout déchet étant une ressource au mauvais endroit. Plus fondamentalement, il s’agit de cesser de prendre pour illimitées les capacités de la nature à nous fournir en ressources et à digérer nos rejets. Enfin, le principe de précaution permettra de sélectionner ce qui parmi les innovations est réellement utile et bénéfique.

Au fil des dernières décennies, dans pratiquement toutes les branches d’activité, l’on a appris à produire et à consommer selon des critères écologiques et sociaux, avec de nombreux emplois pérennes et non délocalisables à l’appui. Des pratiques comme le commerce équitable, l’agroécologie, l’économie circulaire, l’économie sociale et solidaire en font la démonstration chaque jour et ne demandent qu’à être généralisées.

Pas de marché sans régulation mais pas de régulation sans marché

Une économie de la durabilité est une économie inclusive, de l’utilité et du bien commun – «une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources». Ceci à travers un nouveau cycle où les bénéfices financiers (plafonnés) seront le fruit d’activités écologiquement et socialement vertueuses – car ces activités auront trouvé leur public et donc leur rentabilité (raisonnable).

Pour y parvenir, un verrou doit sauter et il est politique: la croyance en l’autorégulation de l’économie. Cette croyance ne veut pas voir que les prix sont faussés au quotidien par la non-prise en compte des externalités. C’est elle qui plombe, qui paralyse le politique, qui délégitime aux yeux de ses adeptes toute correction en profondeur. Il est temps de rappeler une vérité première : depuis la nuit des temps, il n’y a pas de marché sans régulation, tout comme il n’y a pas de régulation sans marché !

Pour que les bonnes pratiques deviennent la loi de tous, il faut que la vision politique change, et pour qu’elle change, il faut que citoyens et citoyennes se mobilisent. Chacun.e peut se mettre en mouvement, mettre en mouvement d’autres. Chacun.e peut et doit faire quelque chose, en prenant plaisir à le faire, et utiliser son pouvoir d’achat dans la bonne direction. Ceci, surtout, sans attendre que les «autres« le fassent – car c’est se mettre sous leur coupe, se laisser dicter son rythme par ceux qui ne font pas ce qu’ils devraient faire.

Mais ce qui distingue une action purement individuelle d’une action politique est son intention. Je peux me mettre en paix avec ma conscience en boycottant tout produit alimentaire contenant de l’huile de palme ou du soja industriel, le plastique non recyclé ou les voitures surmotorisées. Mais ces actions ne prennent leur dimension sociétale qu’une fois revendiquées comme telles et visibilisées sur une large échelle. Un peu à l’image de la célèbre marche du sel de Gandhi ! Manifester pour le climat est la première étape, boycotter collectivement ce qui est à la source du changement climatique est la seconde. Il faut restituer à l’action du consomm’acteur sa dimension politique.

Penser localement, agir globalement

Enfin, aucun enjeu global – la migration, l’évasion fiscale, la course aux armements, le commerce mondial, la gestion des océans, du climat ou de la biodiversité… ne peut être résolu dans un seul pays ; ces questions ne peuvent trouver de traitement que dans la reconnaissance de leur dimension géographique et de nos interdépendances. Pour ce faire, les plateformes internationales et supranationales de négociation, et le droit international, sont indispensables ; la mondialisation ne peut être régulée qu’au niveau mondial.

Le multilatéralisme, aujourd’hui menacé, est vital, si l’on veut avoir le moindre espoir de solutions qui tiennent la route. La durabilité est en tous points l’alternative à la double impasse d’une dérégulation sans foi ni loi et du repli irresponsable sur l’égoïsme national. La transition se révèle donc comme un choix politique majeur: la mobilisation de toutes les forces humanistes en vue d’une Planète vivable et viable. C’est aussi une des leçons majeures des récentes élections européennes.