“L’appel à une sortie de crise sanitaire climato-compatible n’a pas été entendu.”

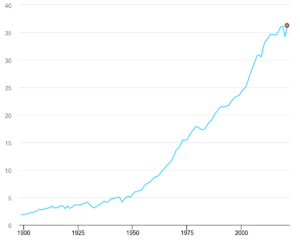

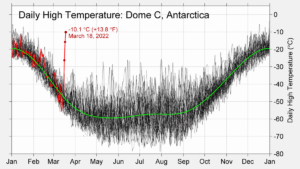

C’est par cette affirmation, découlant notamment des conclusions du dernier rapport du GIEC, que commence le dernier blog post de Sylvestre Huet, journaliste scientifique indépendant. Les preuves sont irréfutables, comme le démontrent les deux graphiques ci-dessous:

Les émissions mondiales de CO2 provenant de la combustion d’énergie et des processus industriels ont rebondi en 2021 pour atteindre le niveau annuel le plus élevé jamais enregistré (+6% par rapport à 2020 alors que celle-ci enregistrait une baisse de plus de 5% en comparaison à 2019). A noter qu’une baisse équivalente – et par an – pendant trente ans serait nécessaire pour respecter l’accord de Paris sur le climat selon une interview de Jancovici (“Il nous faudrait un Covid tous les ans.“).

La guerre en Ukraine rajoute une pression supplémentaire sur le prix du gaz qui avait déjà commencé à exploser. Conséquence: un report de la production d’électricité vers du charbon, encore plus émissif en CO2, notamment aux Etats-Unis et en Europe.

Pour rajouter une énième “première” ou “record” (selon), l’Antarctique est également passée en mode printemps à la vitesse grand V avec des températures enregistrées de +38°C par rapport à la moyenne…

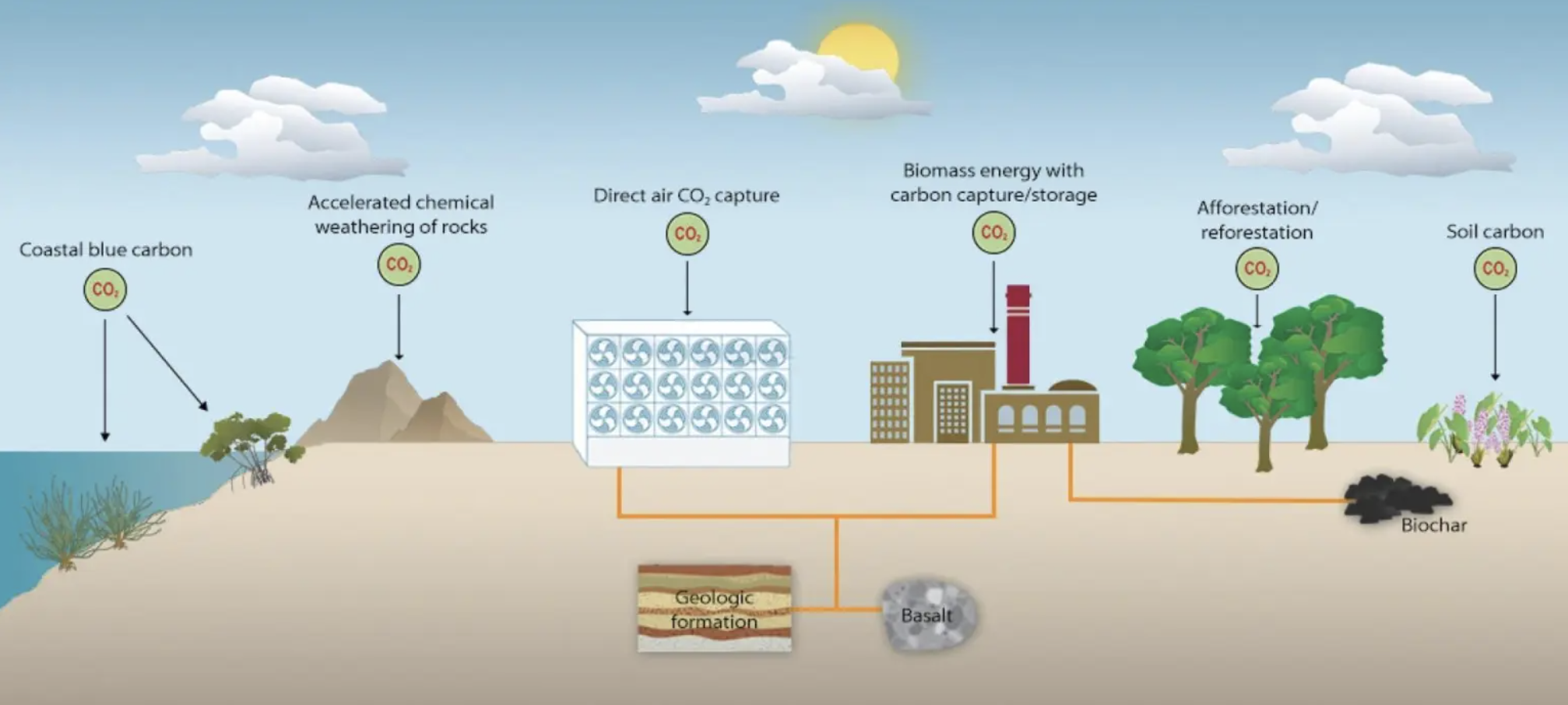

Alors malgré ces nouvelles alarmistes, intéressons-nous aujourd’hui à une technologie en plein essor, à savoir le captage direct de CO2 atmosphérique. La société suisse Climeworks faisait notamment la une de WIRED avec l’inauguration de son usine Orca en Islande. Les chiffres ne font cependant pas encore rêver: une belle dépense énergétique pour retirer l’équivalent de 4’000 tones de CO2 présent dans l’air, soit l’équivalent de moins de 1’000 voitures par an. Une broutille, mais l’entreprise promet évidemment des progrès futurs, pendant que les journalistes du monde entier prennent l’avion pour aller voir cette première usine.

Moins médiatisée mais innovante à souhait, l’américaine Verdox annonçait un tour de financement de $80mio pour développer son système de capture électrochimique pour éliminer le CO2 de l’atmosphère ainsi que des sources d’émissions industrielles. Affaire à suivre.

Récemment, The Conversation publiait un entretien de l’un des pères du mouvement de captage de CO2 atmosphérique, le Prof. Klaus Lackner, Directeur du Centre pour les Emissions Négatives de l’Université de l’Etat de l’Arizona.

“Il y a tellement de CO2 dans l’atmosphère aujourd’hui que la plupart des scénarios montrent que l’arrêt des émissions ne suffira pas à stabiliser le climat – l’humanité devra également éliminer le CO2 présent dans l’air.”

Comme il le souligne, toutes les émissions ne proviennent pas de sources importantes telles que les centrales électriques ou les usines (où le CO2 peut être directement capté à la sortie). L’autre moitié des émissions, celles des voitures, des avions, de l’agriculture, des systèmes de chauffage, etc. doit aussi être prise en compte. Cela signifie qu’il faut extraire le CO2 de l’air et cela n’est pas chose facile car les molécule sont très diluées dans l’air bien que leur concentration augmente depuis de nombreuses années. Cependant, comme ce gaz se mélange rapidement dans l’air, peu importe depuis où on le retire.

Ce qui est une bonne nouvelle: on peut l’extraire près de là où on compte le stocker. Par contre, il est nécessaire de réfléchir à une solution à long terme pour éviter de cacher cela au chat pendant seulement quelques dizaines d’années et laisser un cadeau empoisonné aux prochaines générations (si le gaz venait à se désorber des roches dans cinquante ans p.ex.).

Les défis de la recherche se portent principalement sur deux gros postes énergivores, à savoir le fonctionnement des ventilateurs (pour aspirer l’air) ainsi que le chauffage pour extraire le CO2. De plus, quid du stockage? L’attention se porte sur une forme de séquestration sous forme de roche. En effet, le CO2 est un acide et certaines roches sont basiques. Lorsque le CO2 réagit avec des minéraux riches en calcium, il forme des carbonates solides. En minéralisant le CO2 de cette manière, il est possible de le stocker de façon permanente et en quantité quasi illimitée. Il faut également considérer d’utiliser le CO2 pour “boucler la boucle” du cycle carbone, ce qui signifie que le CO2 est capturé et réutilisé à nouveau pour éviter de produire davantage de “nouveau” CO2 (comme p.ex. produire des carburant synthétiques).

Prof. Lackner aborde aussi brièvement les dynamiques du marché:

“Ce dont vous avez vraiment besoin, c’est d’un cadre réglementaire qui stipule que nous exigeons que le CO2 soit éliminé, et alors le marché passera de la capture de kilotonnes de CO2 aujourd’hui à la capture de gigatonnes de CO2.”

Il suggère entre l’autre l’idée de compensation 1:1 entre ce qui est extrait et ce qui est séquestré: pourquoi ne pas s’assurer que la balance soit respectée? Si tout le carbone est certifié dès qu’il sort du sol, il est plus difficile de tricher et chaque entreprise extractrice est tenue de rendre des comptes. Autre signal encourageant est que certaines entreprises telles que Microsoft ou Stripe sont disposées à acheter des crédits carbone et des certificats pour éliminer le CO2 à des prix assez élevés (ou serait-ce du greenwashing pure et simple?).

D’ici-là, polluons! Nous savons si bien le faire.