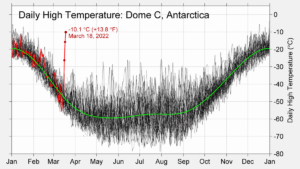

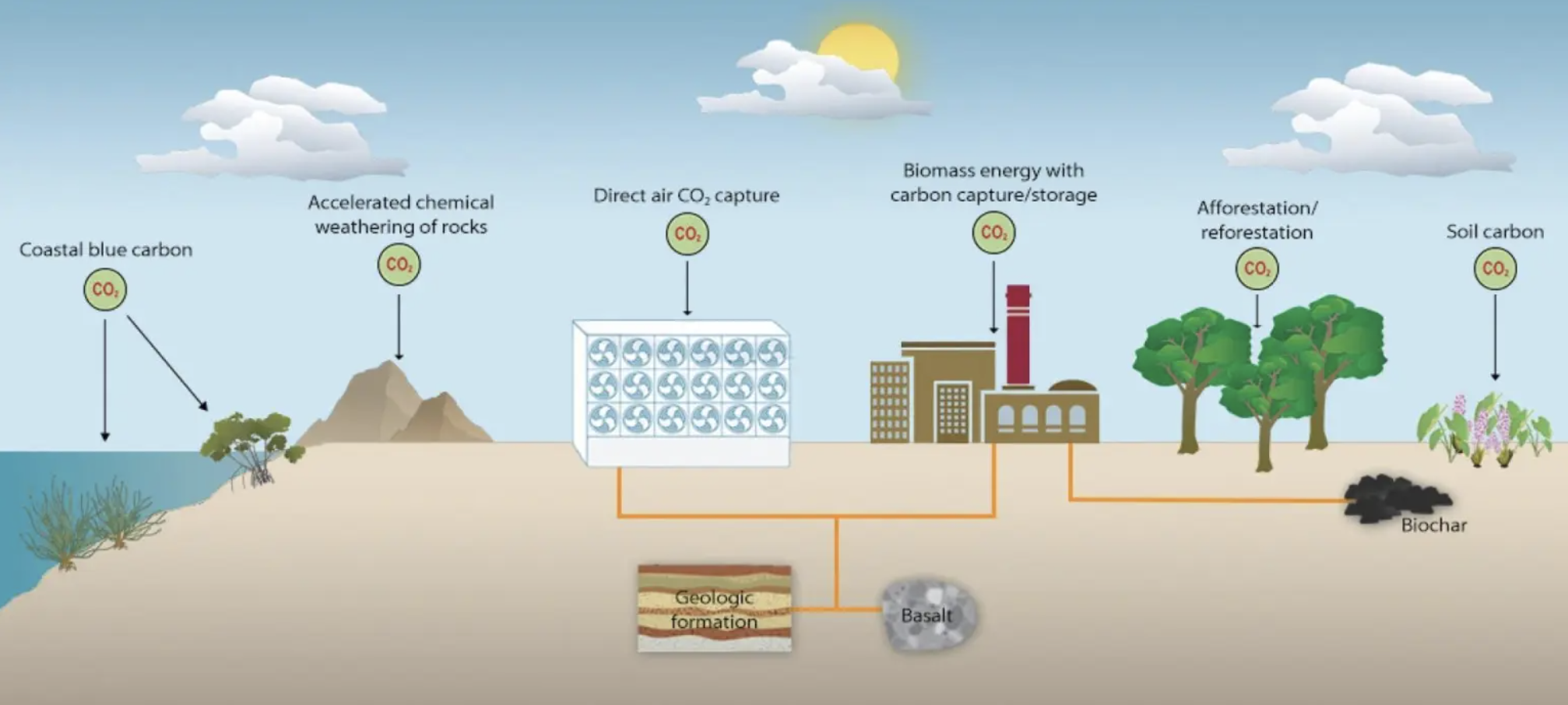

Le voici le voilà: le troisième volet et dernier rapport (6ème) du GIEC est sorti et se penche sur les aspects économiques pour limiter le réchauffement à 1.5°C à la fin du siècle. Un pic d’émissions repoussé de 2020 à 2025 (demain!) avant qu’elles ne redescendent d’ici 2030. “Il faut une synergie de moyens.” comme le commente Prof. Dominique Bourg dans la Matinale. Frugalité et efficacité énergétiques, innovations technologiques, décisions politiques: rien ne sera assez pour tenter d’inverser le cours des choses.

Penchons sur un cas très concret qui démontre tout le paradoxe actuel au niveau local dans le domaine du bâtiment. Un ami m’a récemment transmis un courriel pour me faire part de son désarroi par rapport à la situation kafkaïenne que déplore Marc Muller depuis un certain temps, à savoir notamment le manque de cohérence politique, une administration pléthorique et les forces inertielles des énergies fossiles dans notre société.

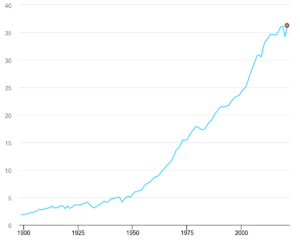

Au niveau national, selon l’Office Fédéral de la Statistique, les énergies fossiles (mazout et gaz) chauffent près de deux bâtiments sur trois. Le nombre de pompes à chaleur augmente fortement depuis 2000 pour équiper aujourd’hui près d’un bâtiment sur cinq. La crise ukrainienne ne fait qu’accélérer une situation qui est amenée à se tendre au vu des perturbations climatiques déjà en vigueur.

Dans le cas qui nous intéresse, le propriétaire (dans une PPE de cinq appartements avec jardins) a mandaté un bureau d’étude en systèmes de chauffage et installations (pompes à chaleur, solaires, etc.) afin d’étudier les différentes pistes pour s’affranchir des énergies fossiles. Les résultats sont édifiants:

- “Il serait quasi impossible de faire poser des panneaux solaires en toiture, étant donné que le bâtiment est classé.” Alors que Bâle-Ville passait une loi contraignante l’an dernier (imposer l’installation de panneaux solaires sur tous les toits, privés ou publics, nouveaux ou classés), les administrations de la majeure partie des cantons ne semblent pas vouloir bouger d’un iota pour adapter leurs réglementations. On fait donc l’impasse sur la pose des panneaux colorés tels que ceux de Solaxess? Quand mettra-t-on sur l’efficacité énergétique sur un pied d’égalité avec l’intégration dans le paysage (sans même parler d’habitabilité)? La Confédération a même mis en ligne un outil pour calculer la quantité d’électricité ou de chaleur qu’il est possible de produire sur un toit. A quand une facilitation des procédures pour la pose de panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques? La protection du patrimoine doit se faire un bon intelligence et non pas au nom d’un idéal pâlit au vu de l’impératif climatique.

- La pompe à chaleur air-eau déconseillée car “trop bruyante et inesthétique, ce qui ne manquerait pas d’entraîner des plaintes de la part du voisinage.” De plus, “la géothermie serait très compliquée à mettre en place” puisque des forages devraient se faire sur des parcelles privées et que les coûts associés aux travaux extérieurs seraient rédhibitoires. Et malheureusement, le chauffage n’étant pas au sol (basse température), l’efficacité de tels systèmes ne serait pas optimale. Ne considère-t-on donc même pas de trouver des solutions pour bâtiments d’un certain âge qui sont légion en Suisse (à défaut de raser et reconstruire)? Ne capitaliserait-t-on pas également sur des projets prometteurs tels qu’EnergieÔ (géothermie sur la Côte)?

- Il est suggéré de “prévoir un raccordement au gaz, avec une chaudière à condensation. Cependant, ce projet serait plus onéreux, du fait qu’il faudrait raccorder la chaufferie au gaz.” On oublie: énergie fossile. Certains cantons ont déjà banni ce genre d’installations (p.ex. Fribourg, Glaris).

- “L’option la moins onéreuse reste le remplacement de la chaudière actuelle par un modèle à mazout avec à condensation, qui permettrait d’effectuer des réglages plus précis et de ce fait de réaliser des économies sur la consommation de mazout.” On oublie: énergie fossile. Rappelons aussi que les cantons de Zurich, Bâle-Ville et Glaris ont banni ce type d’installations via votation populaire (d’autres s’y préparent).

De nombreux propriétaires se reconnaîtront le dilemme dans lequel cet ami se retrouve actuellement. Comme toute la population suisse ne pourrait se chauffer au bois, comment procéder? D’autres solutions existent aussi (biogas, hydrogène, raccord à un réseau de récupération de chaleur d’une usine d’incinération, triple vitrage, isolation, etc.), comment les mettre en place de façon incitative et cohérente?

“Malheureusement, les solutions envisageables ne permettent pas de sortir de l’énergie fossile avec un budget raisonnable.”

La messe est dite. Le Temps publiait un petit manuel de sobriété énergétique dont tout le monde devrait s’inspirer. Attendons, attendons, ça va bien finir par chauffer.