Avant de devenir journaliste je voulais être actrice. Le programme que j’ai préparé pour l’examen d’entrée dans un prestigieuse école d’art dramatique à Moscou devait comprendre, en plus des fables et poèmes, un texte en prose. J’ai choisi la « Lettre d’une inconnue » de Stefan Zweig que j’ai apprise par cœur, 22 pages, en russe. Avant de passer l’examen officiel, mon grand-père m’avait organisé une audition chez une célèbre actrice. J’ai commencé à déclamer. Elle écoutait attentivement puis m’a interrompue : je m’étais trompée d’un mot, à la page 16. Juste un mot incorrect mais il s’est trouvé que cette dame avait appris ce texte par cœur, elle aussi, et bien avant moi.

Je ne pourrais pas le reproduire intégralement aujourd’hui, mais les mots « Mon enfant est mort hier » brûlent encore dans ma tête. A l’époque, j’avais 16 ans et n’avais pas encore d’enfants. Je ne comprenais pas la véritable ampleur de ces mots mais ils me donnaient des frissons. Je comprends bien leur portée aujourd’hui, ayant vécu amours et trahisons, enchantements et déceptions. Et ils me donnent des frissons, encore et toujours. En apprenant que la Fondation Jan Michalski consacre une exposition à Stefan Zweig, mon premier réflexe a été de prendre le volume couleur lilas foncé de ma bibliothèque, l’un des deux volumes de Zweig qui m’avaient accompagnée de Moscou à Paris, puis de Paris à Genève, et de me replonger dans ce texte bouleversant.

Je ne vais pas vous raconter la biographie de Stefan Zweig. Rappelons juste qu’il est né en 1881 dans une riche famille juive, à Vienne, et qu’il est mort à Petrópolis, près de Rio-de-Janeiro. Il s’est installé là-bas après plusieurs années d’errance propulsée par l’ascension au pouvoir de Hitler. Il ne se sentait nulle part en sécurité, nulle part chez lui. Finalement, le Mal qu’il observait lui est devenu insoutenable – le 22 février 1942 Stefan Zweig et sa femme ont pris une dose fatale de somnifères. On les a découverts dans leur maison, ils se tenaient par la main. Zweig a ainsi rejoint, « de son gré », les six millions de coreligionnaires : personne n’échappe à son destin.

Vous l’avez compris – le lecteur russophone est bien familier avec l’œuvre de Stefan Zweig. Il était très populaire en Union soviétique. Il suffit de dire que c’est Maxim Gorki lui-même qui a écrit la préface de ses Œuvres en 12 volumes qui commençaient à paraître dans les années 1920, à la grande joie de l’auteur qui adorait la littérature russe. En 1928 Zweig a s’est rendu en URSS à l’occasion du centenaire de naissance de Léon Tolstoï et a été chaleureusement accueilli. Tout allait bien. Mais, contrairement à beaucoup d’autres intellectuels européens de l’époque, il a vite changé d’avis sur la réalité soviétique, trop retouchée. En 1936, dans une lettre à Romain Rolland, il compare la technique stalinienne avec celle de Hitler ou de Robespierre – les trois considéraient que les opposants idéologiques étaient des comploteurs et les éliminaient. Ce constat lucide lui a valu un refroidissement avec celui qu’il considérait comme « la conscience européenne », sans parler des éditeurs soviétiques.

Après la mort de Staline, les choses ont changé. En 1956 une sélection des œuvres de Zweig a été publiée, en deux volumes donc. Cette fois c’est le critique littéraire Boris Soutchkov qui a signé la préface, il a été libéré en 1955 après plusieurs années passées au Goulag pour espionnage. Une accusation fausse, évidement. Son texte long de trente pages reste instructif et actuel car, si on met de côté les passages obligés de l’époque sur « l’écrivant bourgeois » qui n’a pas tout compris comme il fallait, il révèle ce qu’il y a de plus important chez Zweig : sa capacité de voir le Bien dans l’homme, malgré tout. On peut seulement imaginer à quoi pensait M. Soutchkov en relisant l’autobiographie de Zweig, Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, que j’aurais aimé pouvoir appeler son requiem.

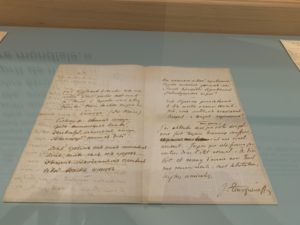

L’exposition de la Fondation Jan Michalski à Montricher est organisée en collaboration avec la Fondation Martin Bodmer et présente Stefan Zweig sous un angle peu connu, celui du collectionneur. On collectionne toute sorte de choses – des timbres et boites d’allumettes aux hippopotames… Zweig quant à lui, collectionnait les manuscrits des auteurs qu’il aimait. Cet amour, une chose irrationnelle, est le seul lien entre ces brouillons, notes et billets intimes publiés et enterrés, signés de Goethe à Rimbaud, Whitman et Balzac. En essayant de déchiffrer leurs écritures j’ai regretté de ne pas avoir à mes côtés un graphologue – pour déchiffrer les traits cachés des personnalités derrière. Et j’ai eu des palpitations comme lorsqu’on entre dans les coulisses – pas d’un théâtre, mais d’un processus de création littéraire.

C’était d’ailleurs le but de Zweig-le-collectionneur, formulé en 1939 dans une conférence prononcée à New York sur « Le Mystère de la création artistique » et cité dans la salle d’exposition: « Pour permettre au plus grand nombre possible cette dernière et suprême jouissance, il serait excellent, à mon avis, que les musées ne montrent pas seulement les œuvres définitives, mais aussi les études préparatoires, les esquisses, les projets qui les ont précédés afin que les hommes ne considèrent pas toujours négligemment l’œuvre achevée comme si elle était tombée du ciel mais se rendent compte que ces merveilles ont été créées par leurs frères, de hommes comme eux, créées avec peine, avec souffrance, avec joie, arrachées à la matière brute au prix des plus grands efforts de l’âme. » Voici chose faite.

A ma grande joie, j’ai trouvé six trésors russes dans cette exposition : de la fable d’Ivan Krylov, notre La Fontaine à nous, apprise à l’école, à la lettre d’Ivan Tourgueniev (connu aussi comme le mari de la chanteuse Pauline Viardot), écrite en français à son traducteur allemand et contenant le poème « Mésange », en russe. C’est cela, la grande Europe culturelle.

Mais quel est, enfin, le lien avec Martin Bodmer ? Comme l’explique Marc Adam Kolakowski, commissaire de l’exposition, contraint à l’exil par la menace de nazisme, Zweig choisit de se séparer de sa collection qu’il estimait « plus digne de <lui> survivre que ses propres œuvres ». Une vente a donc été organisée, avec l’aide du libraire viennois Heinrich Hinterberger. La majeure partie de la collection fut alors recueillie par M. Bodmer et sauvegardée jusqu’à nos jours. Zweig connaissait Bodmer de réputation mais pas personnellement. Je peux imaginer qu’il a entendu parler de ce bibliophile durant son séjour à Zurich en 1917-1920 – le 27 février 1917 sa pièce « Jérémie » y était produite.

Dans les destins bien parallèles de Stefan Zweig et Martin Bodmer un « croisement » m’a frappée, qui date de 1914. Cette année-là, nous rappellent les organisateurs de l’exposition, Zweig réalise de nombreuses acquisitions pour sa collection, dont: Une ténébreuse affaire, manuscrit complet des épreuves corrigées du roman de Balzac ; un fragment de sermon de Bossuet ; la lettre-traité À Madame de Forbach sur l’Éducation de Diderot ; un fragment de commentaires bibliques de Jean Racine ; un volumineux recueil de vingt-trois poésies de Rimbaud et le fragment Voyage à l’Amazone de Bernardin de Saint-Pierre. Il publie également son premier essai important sur la thématique de « La collection d’autographes comme œuvre d’art » dans la revue viennoise Deutscher Bibliophilen-Kalender.

Martin Bodmer, âgé de quinze ans, achète de son côté un exemplaire de la traduction allemande de La tempête de Shakespeare par August von Schlegel, parue en 1912 avec des illustrations d’Edmond Dulac (1882-1953). Sa mère lui offre une édition bibliophilique du Faust de Goethe, parue en 1909. Il démarre ainsi sa collection de livres.

Un de mes auteurs préférés, Mikhaïl Boulgakov, affirme dans son célèbre roman « Maître et Marguerite » que les manuscrits ne brûlent pas. L’exposition à la Fondation Jan Michalski en est la preuve. Allez-y jusqu’au 29 aout, elle vaut le déplacement !