« Encore une histoire ? Pas vraiment. Quand les souvenirs remontent à la surface naturellement, sous la pression d’événements, à la manière d’un jet de pétrole s’échappant de son gisement, je ne les retiens pas. Vous trouvez la métaphore bizarre ? Elle colle pourtant avec mon récit : la science, l’actualité, l’enseignement, la vie, la mienne. »

…

Comme nous l’avons fait quelques fois sur ce blog, nous donnons aujourd’hui la parole à une professeure de sciences physiques qui, depuis sa retraite, observe les évolutions du monde est s’interroge sur ce qu’elle a enseigné à ses élèves à l’aune des enjeux sociétaux qui résultent des avancées scientifiques du 20e siècle. Nommée enseignante de lycée en 1970, elle a enseigné 35 années durant, affrontant les transformations sociétales (et celle des élèves !) autant que les réformes scolaires.

…

« L’énergie est à la source de tout enseignement scientifique, elle en est l’un des piliers. Sur ce thème, quel fut mon discours en tant que professeur de sciences physiques ? Celui d’une scientifique qui tentait, bon an mal an et tant bien que mal, de se faire une idée de la crise systémique qui allait nous exploser au visage au début du 21e siècle ; de se frayer un passage à travers la jungle des fausses informations et des mauvaises interprétations des résultats de la recherche sur le climat.

…

L’énergie, ses sources… et ses impacts

Il y a 50 ans, au début de ma carrière, “l’environnement” ne faisait pas encore partie des préoccupations et des enjeux politiques. Il ne l’est devenu que très progressivement, au fil des années. Les résultats des travaux de recherche qui traversaient l’Atlantique arrivaient brouillés par des scientifiques américains, lobbyistes, qui ont masqué la vérité sur des enjeux de société tels que le réchauffement climatique pendant des décennies (comme le montre Naomi Oreskes dans « Les marchands de doute »).

Compte tenu des moyens d’information dont nous disposions à l’époque, ce n’est pas dans les lycées que les enseignants étaient exposés aux informations fiables et aux premières alertes concernant les problèmes environnementaux. Des universitaires de renom défendaient parfois des thèses complotistes, de bonne foi. J’y emmenais mes élèves ! Quant aux revues scientifiques en français, elles étaient loin de nous annoncer la fin du monde.

De manière générale, le pétrole était présenté comme un bienfait et l’effet de serre seulement évoqué comme un phénomène naturel protecteur de notre planète, emprisonnant la chaleur du soleil. En son absence, la température moyenne terrestre eût été de l’ordre de -18°C.

Ce n’est que dans les années 80 qu’eut lieu la première alerte d’une pollution atmosphérique sérieuse : la diminution inquiétante de la quantité d’ozone dans la stratosphère, due à l’action des chlorofluorocarbones (CFC). L’ozone, maintenue à une faible concentration grâce à équilibre chimique avec le dioxygène de l’air, absorbe en effet une partie des rayons UV responsables de cancers de la peau.

Mais l’entrée dans l’ère des dérèglements climatiques ne se fit qu’en juin 1991, lors de l’éruption du volcan Pinatubo. Le refroidissement du globe qui s’en suivit atteignit 0,5°C pendant quelques mois. Les millions de tonnes de cendres et de dioxyde de soufre projetées dans l’atmosphère auraient ainsi contribué à faire baisser momentanément le niveau des océans. L’été 92 fut froid et pluvieux, les récoltes mauvaises, etc. On commençait à comprendre les instabilités de la machine climatique. Je rappelle que le GIEC fut mis en place fin 1988 à la demande du G7.

…

Pétrole…

Mais revenons aux années 70, mes premières années d’enseignement. J’avais suivi un cursus universitaire en fonction de mes goûts pour certaines disciplines scientifiques pour pouvoir les approfondir, et ce d’autant plus que, en tant que femme, il était peu envisageable d’avoir une carrière professionnelle dans ces disciplines. Je m’étais donc passionnée notamment pour la chimie organique, guidée en cela par d’excellents enseignants.

Parler du pétrole en classe, c’était d’abord pour moi montrer sa richesse, la complexité des molécules qu’on pouvait y trouver, décrire une substance qui avait mis des dizaines de millions d’années à se former, et dont les applications en pétrochimie semblaient prometteuses. Le pétrole méritait bien son nom d’ « Or Noir ».

Alors, le dégrader en le brûlant pour former des molécules aussi banales que le gaz carbonique et l’eau me semblait depuis toujours être un non-sens. Le bilan chimique était sans intérêt, seul comptait le bilan énergétique de cette réaction. On pourrait dire la même chose du gaz.

Une autre chose me turlupinait, sérieusement. Combien de morts pour le pétrole ? La plupart des conflits, depuis la dernière guerre mondiale, étaient en lien avec les gisements, les structures d’exploitation et le transport du pétrole. Aujourd’hui, d’autres sont à nos portes : conflit Iran-US dans le détroit d‘Ormuz, concurrence en Méditerranée entre turcs et grecs pour l’exploitation de probables nouveaux gisements, bousculade entre « puissances » dans l’Arctique sur la route maritime du nord-est qui se libère des glaces. « Haro sur les énergies fossiles ! » Tel un slogan, jamais abandonné, c’est cette incompréhension que je livrais à mes élèves.

Quid du charbon, me direz-vous ? Germinal… un classique de la littérature, les maladies des mineurs, mortelles le plus souvent (comme la silicose) et tellement banales qu’elles ne déclenchaient plus que l’indifférence. Dans un seul accident, 1200 mineurs périrent en France au début du XXème siècle. En 1974, 42 mineurs disparurent dans la mine de Liévin dans le Pas-de-Calais. Le charbon ? Pas mieux que le pétrole ; une évidence pour mes élèves.

Mais alors, avant même les prises de conscience des problèmes environnementaux à venir, quelle politique énergétique pouvait-on envisager d’exposer et de discuter en classe, alors que pour ma part je préconisais l’abandon des énergies fossiles ?

Sur le site du Sénat français, j’ai trouvé quelques textes, rappels de l’Histoire :

- (…) Dès la Libération, le Général de Gaulle veilla à ce que la France puisse reprendre ses recherches sur l’atome. Pour la première fois en 1952, l’atome faisait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et en 1955 les premières études d’un programme français d’énergie nucléaire pour les vingt années à venir étaient lancées.

- (…) Après la guerre du Kippour, en 1973, et l’envolée des cours du pétrole, les pouvoirs publics, soucieux d’affranchir la nation de la “tutelle” pétrolière, décidèrent de développer une énergie de substitution dont nous ayons la maîtrise. Ils choisirent la voie de l’énergie nucléaire, mise en place depuis la fin de la seconde guerre mondiale…

- (…) De Gaulle voulait l’indépendance énergétique de la France. Les plus anciens se souviennent des grandes lignes de la politique énergétique alors menée, depuis cette époque jusqu’à nos jours.

…

Energies renouvelables… et nucléaire

Toujours dans les années 70, les énergies renouvelables en étaient à leurs balbutiements. Les cellules photovoltaïques commençaient à peine à être produites, on avait nos barrages hydroélectriques —souvent controversés. On savait à peine ce qu’était la biomasse et l’hydrogène semblait difficilement maîtrisable. Les éoliennes ? La première date de 1991 dans l’Aude et n’existe plus aujourd’hui. Je me souviens de celles qui furent installées près de l’A7, au col du Grand Bœuf en… 2007 ! Les automobilistes ralentissaient pour mieux les observer.

J’essayais de partager avec mes élèves mon optimisme pour toutes ces solutions d’avenir, de les convaincre de leur nécessité et de leur mise en œuvre sans trop tarder, de les alerter sur le fait que tant que les énergies renouvelables et notre consommation ne seraient pas à l’équilibre, l’énergie nucléaire serait un pis-aller et devrait être considérée comme « une énergie de transition ».

J’organisai, malgré la lourdeur des démarches, de nombreuses visites de la centrale nucléaire de Fessenheim (Alsace), sous la houlette d’anciens ingénieurs. J’y emmenai surtout les classes littéraires. Cette sortie était appréciée (un seul refus de parents). Pour les élèves, à la fois impressionnés par le gigantisme et étonnés par la simplicité du fonctionnement d’une telle activité industrielle, plus guère de mystère mais une certaine fierté de mieux savoir.

Je me souviens de la réflexion de l’un d’eux à propos de la sécurité des lieux : « Si on appliquait ces consignes dans notre vie courante, on ne monterait plus dans une voiture ». Ces élèves n’ont vraisemblablement plus jamais fait l’amalgame, souvent répandu, entre une centrale nucléaire et une arme atomique…

Il y avait d’autres raisons d’être optimistes à cette époque : certaines recherches avançaient, des efforts ciblaient notamment les déchets dont le traitement aurait peut-être pu conduire à créer de nouveaux combustibles, la fusion nucléaire semblait être une technique bientôt au point —certains de mes livres et revues annonçaient une mise en service de la première centrale pour l’année 2002 !!!

Je me souviens avoir vu, à la Cité de Sciences et de l’Industrie de La Villette, où j’avais emmené mes élèves d’avant-dernière année de lycée, deux prototypes de réacteurs de fusion nucléaire : fusion par confinement inertiel par lasers, et confinement par de puissants champs magnétiques créés par les électroaimants (tokamak).

L’écologiste français, durant cette fin de XXème siècle, était d’abord un lobbyiste anti-nucléaire. Il entraîna l’écologie sur une voie unique, celle du combat contre le nucléaire, occultant TOUS les autres problèmes environnementaux, comme l’érosion de la biodiversité, l’épuisement des ressources naturelles, entre autres, jusqu’à ce que certains découvrent enfin tous les enjeux et tous les défis à relever. Fût-il légitime de le combattre, le nucléaire était l’arbre qui cachait la forêt. Trop longtemps.

…

Développement durable

Pour la petite histoire, il y a quelques années, alors retraitée, je croisai dans la rue le proviseur-adjoint de mon lycée. Il m’adressa quelques mots dont ceux-ci : « Je me souviendrai toujours que c’est toi qui as parlé pour la première fois de « développement durable ». Et dire que je ne savais même pas ce que cela signifiait ! »

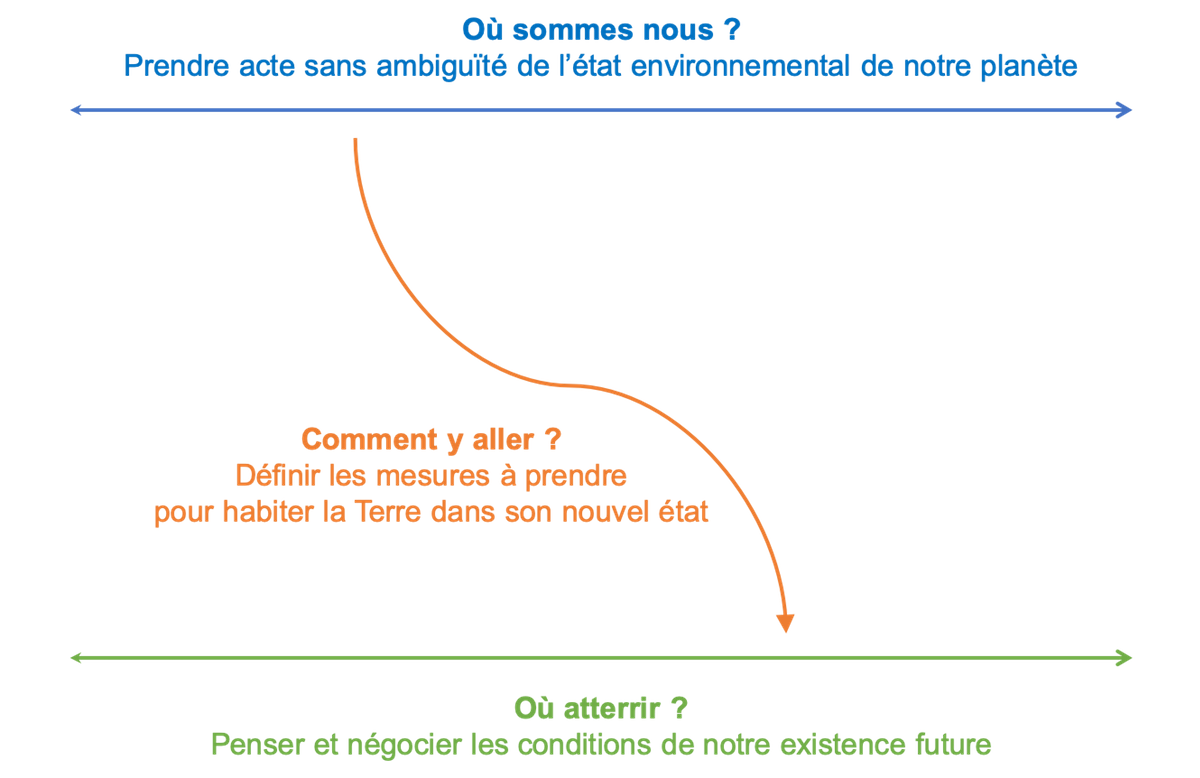

Aujourd’hui, 50 ans après, où en sommes-nous ?

- On veut enfin se débarrasser des énergies fossiles ; on a enfin compris qu’il en va de la survie de la planète.

- On découvre qu’on a perdu notre indépendance énergétique.

- On a également perdu notre recherche et notre savoir-faire dans le domaine du nucléaire—on ne sait même plus faire une soudure dans les cuves, on ne sait toujours que faire des déchets, on a fourni un minimum d’efforts pour entretenir les centrales, on en ferme, ici et là.

- On finance la guerre d’un dictateur pour nous être rendus dépendants de son gaz et de son pétrole.

- Et malgré les hausses de prix, on continue à exploiter des sources d’énergies sous-payées au regard de leur coût environnemental.

…

Confusion…

Notre acharnement à vouloir supprimer l’énergie nucléaire n’est-il pas l’expression d’un fol individualisme ? On accepte que des conflits tuent et dévastent des régions, souvent assez lointaines pour ne pas être éclaboussés, pour que nous, pays dits riches, soyons suffisamment pourvus en gaz ou pétrole. Et dans le même temps, on se bat contre une énergie nucléaire (dont on ne peut pour l’instant se passer), source d’angoisse pour une tranquillité confortable considérée comme un droit.

Parmi les maux qui enténèbrent la raison, freinent l’envie de chercher, de comprendre, de dépasser nos idéologies, je citerai, en guise de conclusion, l’ultracrépidarianisme, qui cartonne : « On est tous pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les nanosciences, pour ou contre les OGM. Mais qui d’entre nous est capable de dire ce qu’on met vraiment dans un réacteur nucléaire ? Ce qu’est une réaction de fission ? Qu’implique E = mc² ? Qu’est-ce que c’est qu’une cellule souche, un OGM ? Personne… » (Etienne Klein).

Certains y ont vu du mépris. Encore un sachant !

Le monde à l’envers. L’énergie du désenchantement. »

Marie-Noëlle Eastes,

1 mois après l’invasion de l’Ukraine.

…

1 an après… post scriptum

« Peut-être aurais-je écrit un petit peu différemment, avec sûrement de la colère car l’année noire que nous avons vécue m’a fait découvrir des faits que j’ignorais, en particulier dans les domaines de l’énergie, plus précisément de sa géopolitique et son commerce, et a mis en lumière les décennies de mauvaises décisions et d’incurie dont nos élites (détentrices de pouvoir, d’informations, de fortunes, etc.) furent responsables.

Et pourtant le coupable que l’on désigne systématiquement, c’est le citoyen lambda, celui qui ne savait pas mais qui aurait dû savoir, celui qui n’a pas su quoi faire mais qui aurait dû faire.

Le “boomer d’après-guerre” est emblématique de cette mise en cause qui oublie une bonne partie des responsables. On l’accuse indifféremment d’avoir :

- d’avoir bousillé la planète, ou presque

- d’avoir, en raison de sa fragilité, provoqué le confinement d’une population robuste et travailleuse lors de la pandémie

- de jouir d’une retraite mais, en raison de sa longévité, d’être à ce titre considéré comme une lourde charge portée par les générations plus jeunes qu’il oblige à travailler plus longtemps.

Quelle misère !

De l’espoir ?

La génération à l’œuvre, aux commandes, maintenant elle sait. Et tente de réparer… Des projets vertueux à la pelle, des voies nouvelles à explorer, des intelligences démultipliées… Une énergie à dépenser, des énergies à abandonner.

Mais pour canaliser cette énergie, quelqu’un a-t-il encore une boussole ? »

Marie-Noëlle Eastes,

Juin 2023.