Vulgarisation ou médiation scientifique ? Les discussions durent depuis 20 ans… Ces termes sont-ils finalement équivalents ou pas, en termes de pratiques et de fonctions ? Fait étrange, les formations académiques et professionnelles initient au journalisme scientifique, à l’animation, à la médiation, mais rarement à la vulgarisation. Y aurait-il là une piste à suivre pour comprendre les spécificités de la médiation scientifique ?

Médiation et vulgarisation scientifiques

On pourrait dire en première approximation, et pour refléter la réalité historique du concept, que la vulgarisation scientifique rassemble un ensemble de pratiques descendantes et essentiellement frontales, voulues et opérées par des sachants (souvent des chercheurs et des chercheuses) à l’attention de non-sachants (que l’on appelle parfois le « grand public ») dans des domaines spécialisés de la science et de la technologie.

La médiation scientifique est plus récente et plus professionnalisée. Elle est issue de la vulgarisation et en englobe diverses pratiques, mais elle ne se confond pas avec elle. Car contrairement à la vulgarisation, la médiation scientifique n’a pas pour but de transmettre des connaissances complexes à un public plus ou moins considéré comme ignorant.

Sa fonction est bien plus générale et, dans sa version forte et citoyenne, on pourrait dire qu’elle consiste plutôt à « travailler » la place de la science et de la technologie en société : à soumettre ces dernières au débat public, le plus sereinement possible, à croiser les savoirs savants et les savoirs profanes. Jusqu’à permettre parfois d’évaluer la pertinence des politiques publiques en matière de choix technologiques à l’aune des opinions exprimées au sein de la société civile.

Oublier un peu le « message »

La médiation scientifique nécessiterait-elle alors de tels efforts qu’il faille imaginer des formations professionnelles dédiées, là où les vulgarisateurs amateurs avaient auparavant simplement besoin de bien connaître leurs sujets et de savoir les restituer clairement et simplement ? Là où pour exceller, il suffisait jusque-là de savoir faire usage d’anecdotes, de métaphores bien choisies, et d’enrober le tout dans un peu d’érudition, d’humour et de charisme ? N’était-ce pas suffisant pour, comme on l’entend souvent, « faire passer le message » ?

Et bien non car, dans la version forte de l’idée de médiation scientifique dont nous désirons témoigner ici, il n’y a justement pas de message à « faire passer ». Là où la vulgarisation scientifique cherche à nourrir la culture générale en sciences d’un grand public indifférencié dont elle croit parfois évaluer l’ignorance par des sondages portant sur des connaissances spécifiques et anecdotiques, la médiation cherche à développer une culture de science, sur la science. Dans la perspective de conférer à ses publics une autonomie de pensée, et pas une adhésion aveugle à la science et à ses applications.

À lire aussi : Le numérique en culture(s)

Des différences fondamentales

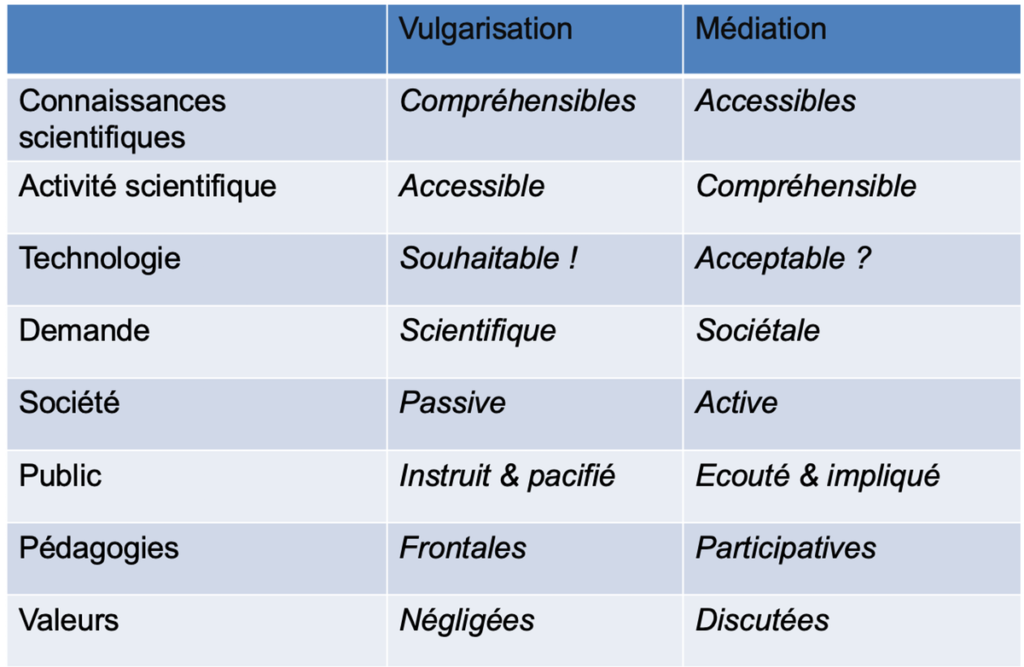

Mais précisons ces différences, au risque de les exagérer un peu, pour mieux comprendre ce qui se joue entre ces deux conceptions de la communication publique de la science. Là où la vulgarisation néglige délibérément les valeurs individuelles au profit de la connaissance pure, la médiation part de l’opinion pour rendre la connaissance nécessaire. Là où la technologie et le progrès scientifique sont souvent souhaitables pour la vulgarisation, la médiation s’interroge sur leur acceptabilité sociale. Là où la vulgarisation invente des formats qui placent les détenteurs du savoir à transmettre sur un piédestal, la médiation introduit l’usage d’outils participatifs permettant à tout un chacun de construire son savoir savant à partir de son savoir profane.

C’est ainsi que des associations comme Les Atomes Crochus ou L’île Logique sont allés jusqu’à imaginer des spectacles de clowns de science. Non pas (ou du moins pas seulement) dans une perspective de vulgarisation, pour faire aimer la science aux jeunes en la dédramatisant par le rire et en leur refilant au passage quelques connaissances scientifiques qu’ils oublieront aussitôt ; dans une perspective de médiation, avec pour objectif premier de lutter contre l’autocensure de ces mêmes jeunes vis-à-vis de la science et de la technologie, de leur permettre de prendre confiance en leurs capacités à apprendre, à comprendre, à réussir, à entreprendre dans les domaines scientifiques.

Une fonction sociale

Dès lors, le médiateur ou la médiatrice scientifique sont amenés à endosser plusieurs rôles aux divers points de rencontre entre les acteurs de la science et de la société, de la nature, de la technologie, de l’industrie, de l’information, des médias, de la politique, du militantisme, etc. Mais à cette intersection, leur fonction est fondamentale : ils et elles facilitent les échanges et écoutent les préoccupations de l’ensemble des parties prenantes, partagent et discutent de leurs valeurs avec eux, s’inspirent de leurs conceptions pour élaborer leurs activités de médiation et tentent finalement de promouvoir une compréhension réciproque entre la communauté scientifique et ceux et celles qui utilisent ou sont touchés par les découvertes qu’elle fait.

Des compétences diversifiées

Vaste programme, donc ! Nous classons les compétences nécessaires à la réalisation de cette mission en cinq catégories :

- La pratique de la médiation scientifique nécessite bien sûr en premier lieu de connaître la science et la technologie : leurs contenus, leurs méthodes, leurs démarches. Cette forme de culture scientifique correspond à la part de notre « culture générale » qui porte sur la science et ses applications.

- Or au-delà des applications de la science, il y a ses implications ! Pour toutes les raisons qui font sa spécificité par rapport à la vulgarisation, la médiation scientifique suppose en deuxième lieu une compréhension fine des relations entre science, politique, économie, société, c’est-à-dire des questions socialement vives liées à la mise en application des sciences. Et donc une compréhension de la société et des agents, humains et non humains, qui la peuplent et l’animent. C’est tout le reste de notre « culture générale », sa part sociétale en quelque sorte.

- En conséquence, la pratique de la médiation scientifique ne peut se passer de la compréhension de la manière dont ses acteurs et interlocuteurs (scientifiques et non-scientifiques réunis) pensent, réagissent, comprennent, apprennent ou produisent des connaissances. Des disciplines comme les sciences de l’apprendre, l’épistémologie ou la sociologie des sciences peuvent dès lors jeter des éclairages particulièrement percutants sur les pratiques des médiatrices et des médiateurs. Elles leur permettent en effet d’abandonner leurs idées reçues spontanées et naïves sur la manière dont leurs publics apprennent et forgent leurs opinions, mais aussi sur la manière dont la connaissance scientifique se construit. C’est la culture de science (ou sur la science) évoquée plus haut.

- La pratique de la médiation scientifique suppose bien sûr également une connaissance professionnelle des réseaux d’acteurs nationaux et internationaux de la communication publique de la science, ainsi que de ses outils et de ses pratiques : du journalisme à la muséologie en passant par la co-création art-science, les usages du numérique, le mouvement maker… Une sorte de « culture de la culture scientifique », en somme.

- Mais surtout la médiation nécessite, comme un préalable que nous jugeons indispensable, de s’être interrogé sur les fonctions de cette communication publique de la science, c’est-à-dire sur les besoins sociétaux auxquels elle prétend répondre. Des besoins qui ne sont évidemment pas réductibles au désir qu’éprouvent les scientifiques de partager leurs connaissances et leur passion pour leur métier. Car bien au-delà de la transmission de savoirs ou de la promotion de la curiosité ou de l’esprit critique, ces fonctions vont de la construction d’une citoyenneté éclairée et active à l’empowerment des populations éloignées de la science, de la création de lien intergénérationnel à l’inclusion sociale, en passant par le divertissement intelligent, l’émerveillement, ou simplement le plaisir d’apprendre et de savoir… Cette réflexion sur notre rôle en tant que médiatrices et médiateurs, et la vérification que nos actions sont bien en adéquation avec nos objectifs, relève de ce que l’on nomme la « réflexivité » de la médiation scientifique.

À lire aussi : De la réflexivité dans la culture scientifique

Un métier véritable

Pour ces cinq raisons, le terme de médiation ne peut donc raisonnablement plus être vu comme la nouvelle appellation d’un ancien terme jugé soudain insatisfaisant. Il s’agit bien au contraire d’un terme qui désigne un métier véritable, nécessitant des compétences complexes et diversifiées, auquel il est possible de se former de manière professionnelle autant qu’académique, et qui nécessite ensuite de perpétuelles mises à jour au gré des évolutions du rapport nature-science-technologie-société.

Ceux et celles qui ont choisi ce métier savent combien il est riche en découvertes intellectuelles et en relations humaines. Combien il est utile aussi, si on sait l’aborder avec humilité et qu’on n’arrête jamais de s’interroger sur le sens de ce que l’on fait.

Ce texte est issu de la vidéo éponyme de la chaîne YouTube « Savoirs en Société » développée par l’auteur à l’attention de la communauté des médiatrices et médiateurs scientifiques. Il est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Arg! Tous les concepts infâmes de la pédagogie moderne sont ici concentrés. Ce n’est plus à l’apprenant d’entrer dans le mode de penser d’un maître pour en acquérir tant les connaissances que les subtils mécanismes, mais à la connaissance à s’adapter à l’esprit paresseux et vaniteux de quelques bobos. On connait le résultat de cette démarche qui érige en juge des personnes sans vertu. Il n’y a au bout du tunnel que de la vanité, mais aucune autonomie de penser. Mais je vous le concède: cela fait vivre du monde et permet à des personnes sans connaissance de s’ériger en animateurs à la place des maîtres dont la compréhension demande plus d’effort.

Si l’on en juge par la totale déficience des médias grand public sur des informations scientifiques clés concernant le réchauffement climatique ou la 5G, on peut en déduire que pour satisfaire le public, il est préférable de ne pas divulguer des informations un tant soit peu pointues, c’est-à-dire réellement scientifiques.

C’est un peu comme si nous renoncions à parler parce que l’acquisition du vocabulaire ou de la grammaire nécessaire à la compréhension demandent un effort. Heureusement que les petits enfants n’ont pas cette paresse.

Cher Monsieur. Je vous remercie et prends acte de votre étonnant commentaire. Quelques mots nouveaux, inutilisés de votre temps, ont semble-t-il attisé une haine féroce qui vous aura empêché de comprendre que la mission que se donne la médiation scientifique (un terme qui désigne désormais un métier, auquel on se forme institutionnellement en acquérant de multiples compétences, dont bien évidemment une solide culture scientifique) est justement de développer l’autonomie de pensée de ses publics, leur citoyenneté, leur pouvoir d’agir, leur esprit critique. Bien plus que les discours vulgarisateurs descendants et condescendants des experts d’antan. Tout ceci est parfaitement documenté et attesté par de nombreuses recherches et thèses de doctorat en sciences humaines et sociales.

Je tiens par ailleurs à souligner la qualité de nombre de journalistes scientifiques qui effectuent un travail d’autant plus remarquable qu’ils sont de moins en moins nombreux dans les rédactions. Le brillant et précis traitement des questions climatiques par Le Temps en est justement un parfait avatar, ce dernier se donnant tout également la peine d’analyser les limites et d’interroger l’utilité de cette 5G citée dans votre commentaire.

En tant que responsable du centre de soutien à l’enseignement de la 2e plus grande institution d’enseignement supérieur de Suisse, je me permets enfin de vous indiquer que, depuis un bon moment déjà, un consensus s’est développé autour des recherches internationales en pédagogie universitaire pour admettre que l’idée selon laquelle un·e étudiant·e pourrait “entrer dans le mode de penser d’un “maître” pour en acquérir tant les connaissances que les “subtils” mécanismes” en étant simplement exposé à son cours magistral est totalement erronée et dépassée.

Pour développer l’autonomie de pensée des étudiant·e·s en même temps que leurs compétences, on s’appuie désormais sur des méthodes éprouvées, qui engagent les étudiant·e·s dans des activités cognitives porteuses de sens et qui sont, dès lors, bien plus adaptées au monde dans lequel ces étudiant·e·s vont vivre que les antiques et inopérantes approches pédagogiques transmissives. Des compétences qui leur permettront peut-être d’éviter de reproduire les erreurs du passé, celles-là même qui ont conduit le monde qui leur est donné en héritage dans l’état cataclysmique qu’on lui connaît.

Ainsi donc, et pour conclure, vous pouvez croire que les médiateurs et médiatrices scientifiques n’ont jamais été aussi bien formé·e·s pour développer et interroger tout à la fois la place de la science dans la société, ce qui rend d’autant plus inopportun et inadéquat le dernier paragraphe de votre commentaire.

Je me permets de répondre à votre message en commençant par les attaques personnelles ou allusions injustifiées. Votre raisonnement selon lequel étant critique sur la pédagogie moderne, je suis forcément vieux et donc décrédibilisé parce que responsable du réchauffement climatique contrairement aux plus jeunes qui seraient par définition favorables à votre vision… Wow, je ne demandais pas d’en apprendre autant sur vos travers. En matière de pragmatisme scientifique et d’ouverture, vous pourrez repasser. Au passage, je présume que votre hypothèse de départ et fausse car je suis trop jeune pour faire officiellement partie de boomers. Ensuite, vous ignorez tout de mes habitudes de consommation qui sont des plus frugales. Afin que cette dispute ait un effet positif, je vous prie de compléter vos connaissances pédagogiques en étudiant la cible de Graham. Quant à l’homme nouveau que vous allez former pour qu’il se montre nettement plus clairvoyant que les générations de crétins qui les ont précédés… n’en jetez plus.

Je suis plus pessimiste : l’homme et le rat sont les seuls animaux à exercer leur prédation jusqu’à la disparition de la ressource, sans doute à cause d’une même passion attisée par une compétition similaire. Nous ne changerons pas plus la nature de l’homme que du rat.

Pour en revenir à la pédagogie, contrairement à vos suppositions, je ne suis nullement adepte de la méthode magistrale ayant plus de sympathie pour le courant humaniste. Ma préférence va plutôt du côté des méthodes expérimentation/découverte. Dans tous les cas, les deux principaux reproches que je formule vis-à-vis de la pédagogie moderne est :

a) d’une part de renoncer à exiger de la ténacité de la part des apprenants au nom du contrat pédagogique et l’introduction de jugement réciproque. Cela produit une société consommateurs mous et incapable d’autonomie, ce qui, en regard des défis qui sont aujourd’hui devant nous est désespérant.

b) D’autre part, c’est cette énorme prétention qui du reste fait vivre une foultitude d’incapables sous prétexte de pédagogie. Ce système est une vision parfaite du centralisme non démocratique puisque les strates supérieures adoubent les postulants des strate inférieures qui se doivent de n’avoir aucune compétence susceptibles de les rendre indépendants et surtout de ne rien remettre en cause de la doctrine officielle. Dans un système aussi fermé et ne pouvant être basé sur la science et ses exigences de reproductibilité expérimentale, les titres n’ont plus aucun sens.

Cependant il existe une réalité qui permet de prendre du recule et d’avoir un point de comparaison : la notion d’apprentissage ne date pas d’hier. Elle est même intimément liée à notre espèce. Sans remonter trop loin, sous l’ancien régime, la majorité était fixée à 15ans. Ce qui signifie qu’à cet âge, un roi était sensé avoir reçu toute l’instruction nécessaire pour gouverner. Nous avons de nombreux exemples d’adolescents qui sont montés sur le trône et qui ont été en mesure de faire face de manière remarquable à des situations politiques aussi complexes que catastrophiques. A cette époque pourtant, on ne parlait pas d’école pédagogique, mais il est vrai que l’on se référait à des pédagogues célèbres, dont le Christ lui-même. Toujours est-il qu’à mon humble avis, on n’a jamais rien trouvé de mieux que la relation maître-disciple pour l’enseignement. Mais cela implique un investissement et des exigences beaucoup plus conséquents de part et d’autre.

Combien d’années d’études pour un simple master aujourd’hui ? Et pour quels résultats lors de la mise en pratique ?

Plutôt que de vouloir remplacer la communication des scientifiques, donner leur simplement la parole car malheureusement, on n’entend pas leurs explications et leur raisonnements. Mais les rares fois où ils sont directement accessibles, c’est un trésor infiniment précieux.

Monsieur. Tout en vous invitant à tenter de positionner vous-même votre commentaire initial dans la cible de Graham, c’est plutôt à l’aune du concept de “straw man” (https://en.wikipedia.org/wiki/Straw_man) que j’analyse pour ma part le premier paragraphe de votre dernier commentaire. Alors que c’est vous qui évoquez le terme de boomer, ce que je ne me serais pas permis de faire, je précise également que ce terme n’a rien à voir avec l’âge des personnes à qui il est destiné (https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lohest/blog/131219/ok-boomer-ou-la-dechirure-dune-insoutenable-vision-du-monde). Toutefois, une fois votre acrimonie évacuée, vous entrez enfin dans le sujet avec une argumentation digne de ce nom et on peut commencer à apprécier votre point de vue sur la pédagogie. C’est ce à quoi je vais m’efforcer de répondre mais je ne peux que regretter que vous n’ayez pas commencé par cela.

Je pense pour commencer que vous vous trompez sur l’hypothèse a) et je suis l’un de ceux qui défendent le plus l’importance de développer une autonomie de pensée et une résilience intellectuelle des étudiants face aux crises que le monde traverse et aux défis auxquels il est exposé. Vous avez donc tout lieu de vous rassurer : d’autres que vous partagent votre constat et s’en préoccupent.

Concernant votre hypothèse b), et pour le vivre de l’intérieur, je ne reconnais absolument rien de ce que vous dites dans l’organisation de l’enseignement supérieur actuel. Pire, le système de mandarinat que vous dénoncez me fait justement plutôt penser à des temps anciens. Peut-être est-ce ce que vous avez vécu mais pourriez-vous imaginer que les choses aient pu changer depuis ? Je ne me prononcerai pas sur la référence au Christ mais je peux également vous assurer que dans les hautes écoles, énormément d’enseignements se passent sur le terrain, dans des stages, auprès de praticiens formateurs de terrain, voire sous des formes qui ne sont parfois pas sans évoquer le compagnonnage.

Tout centrer sur la relation “maître-disciple” n’aurait toutefois aucun sens. Les étudiants d’aujourd’hui doivent développer des compétences toujours différentes, toujours plus exigeantes, alors que les enseignants doivent intégrer à leurs cours des connaissances toujours plus pléthoriques et des outils numériques qui viennent bousculer en permanence leurs pratiques. Les spécialistes de l’éducation ont bien conscience de tout cela et savent préconiser des formes pédagogiques différentes et adaptées, en fonction des besoins et des enjeux.

Notons tout de même enfin que, tout intéressante qu’elle soit, cette discussion n’a rien à voir avec l’article initial, sur lequel vous revenez quand-même à la fin de votre dernier commentaire. Si vous avez lu l’article, vous aurez pu constater qu’il ne s’agissait pas de “remplacer la communication des scientifiques” mais de mettre en tension deux formes de communication publique de la science, l’une opérée dans un but de transmission de connaissance (ce que beaucoup de scientifiques font extrêmement bien et qui se nomme vulgarisation) et l’autre opérée dans une perspective de mise en débat de la science et de la technologie en société (ce qui nécessite des formations spécifiques à ce que l’on appelle la médiation). Je pratique pour ma part ces deux formes avec autant de passion pour l’une que pour l’autre.

« depuis un bon moment déjà, un consensus s’est développé autour des recherches internationales en pédagogie universitaire »

Avec quels résultats ! Des hordes d’illettrés incultes, dépourvus de curiosité intellectuelle, psychiquement fragiles. Beau succès.

Votre sabir pédagogiste peine à masquer les insuffisances intellectuelles des technocrates de votre espèce qui ont menés des générations entières à devenir inutilisables.

J’ai eu l’occasion de subir les délires de vos prédécesseurs dans les années 60 et 70 déjà, lorsqu’à l’école primaire en 1966 notre maîtresse nous enseignait les bases du calcul en cachette car elle était supposée utiliser des réglettes de couleur (méthode Cuisenaire). Cette femme nous a peut-être sauvé à sa manière. Ont suivi les mathématique modernes, le français rénové et toutes les modes pédagogiques de l’époque.

Heureusement que les profs savaient prendre de la distance avec tous ces délires expérimentaux et ont pu malgré tout nous enseigner « à l’ancienne », parfois de manière dissimulée. Je leur en suis reconnaissant encore à l’heure actuelle.

Je vais être très clair : je considère les individus de votre espèce comme néfastes.

Cher Monsieur. Je vous remercie pour votre élégante réponse. Chacun appréciera, à la lumière de la subtilité et de la nuance qui la caractérisent, le crédit qu’il convient de lui accorder. Compte tenu de son caractère insultant, la charte déontologique à laquelle adhèrent les blogueurs du Temps m’aurait autorisé à ne pas le valider. Je considère toutefois qu’il est important que vos concitoyen·ne·s prennent connaissance du type d’opinions ultra-réactionnaires que vous représentez à l’égard des actuelles pratiques d’enseignement et de formation. Hélas, vos propos traduisent surtout une acrimonie et extrême inadaptation au monde qui vous voit vieillir, dont je n’envie pas la souffrance qu’elle semble vous infliger. Mais rassurez-vous : les jeunes d’aujourd’hui valent bien celui que vous fûtes un jour et, pour l’être différemment, ils ne sont pas moins bien formés. Quoi qu’il vous en coûte de l’admettre, l’employabilité des diplômés des HES, par exemple, demeure au plus haut et confirme année après année l’attente des milieux professionnels. En 2018, une année après diplomation, 93,1% des diplômés de l’institution qui m’emploie avaient trouvé un emploi (étude OFS 2018 sur les diplômés 2016). Leurs employeurs ne semblent pas spécialement s’en plaindre puisqu’en 2019, le taux de chômage en Suisse est tombé à son niveau le plus bas depuis 1997 à 2,3 %. Nos approches pédagogiques ne semblent donc pas avoir rendus nos étudiantes et étudiants totalement “inutilisables”.

« vos propos traduisent surtout une acrimonie et extrême inadaptation au monde qui vous voit vieillir »

Vous tombez mal : je travaille, depuis 40 ans et encore actuellement, essentiellement dans des environnements multinationaux et dans la technologie. Il m’a été donné de travailler dans la Silicon Valley et aussi de tenter de créer (sans succès mais n’est-ce pas en faisant des erreurs qu’on apprend ?) une start-up dans le domaine de la réalité virtuelle. J’ai été maître d’apprentissage pendant un certain temps au début des années 2000. Tout ceci me permet de comparer les niveaux de formation des jeunes employés et cadres que je côtoie en 2020. Je constate que les plus compétents sont de moins en moins issus d’Europe ou de Suisse. Beaucoup viennent d’Asie où les méthodes de formation sont encore proche de celles que l’on connaissait dans « l’ancien monde ».

D’autre part je suis fils de prof et j’ai vu l’évolution de la pédagogie des deux côtés de la barrière.

Mon père a été maître professionnel pendant plus de 30 ans. Il a vu une rapide dégradation des connaissances à partir du début des années 80. Il a commencé à voir arriver des apprentis qui devaient être formés sur des connaissances qui n’étaient plus acquises au sortir de l’école obligatoire. La situation n’a pas cessé d’empirer jusqu’à sa retraite au milieu des années 90, qu’il a prise de manière anticipée, dégoûté par le niveau et la motivation des apprentis. Il disait que l’on allait créer des « imbéciles compétents » (c’était son expression).

Dans mon entourage proche, je suis en contact avec une infirmière qui voit depuis une dizaine d’années ses jeunes collègues commencer leur carrière avec de très graves lacunes, particulièrement en ce qui concerne les compétences pratiques.

Que vous considériez une critique un peu robuste comme insultante ne m’empêche pas de persister et de signer. Compte tenu des précisions apportées ci-dessus, je ne retire pas un seul mot de mon commentaire.

Monsieur. Je note que vous considérez que la phrase “Je considère des individus de votre espèce comme néfastes” relève davantage de la “critique un peu robuste” que de l’insulte, ce qui en dit long sur votre capacité d’argumentation. Pour le reste, bien que je sois en désaccord avec vous, je considère votre témoignage comme intéressant et propre à alimenter le débat sur les approches pédagogiques. Une autre fois, j’aimerais vous suggérer de commencer par cela plutôt que par la vindicte, qui ne sert en rien votre propos. D’autant plus que vous aurez probablement sur-réagi à un vocabulaire qui vous déplaît au lieu de chercher à savoir de quoi parlait réellement l’article, dont je signale au passage qu’il n’a pas grand chose à voir avec ce dont vous nous entretenez puisqu’il ne parle ni de pédagogie, ni d’école, ni d’enseignement supérieur mais de communication scientifique informelle. Belle journée.

« l’article, dont je signale au passage qu’il n’a pas grand-chose à voir avec ce dont vous nous entretenez «

Je précise que je réagissais à votre réponse à Gwaskell et non au contenu de votre article. Peut-être aurais-je dû publier mon commentaire dans la case « réponse ».

J’ai lu avec un grand intérêt l’excellent article de Mediapart «Ok Boomer» ou la déchirure d’une insoutenable vision du monde » que vous avez signalé plus haut. Je le trouve très intéressant et fort pertinent.

Toutefois, comme beaucoup d’analyses occidentales il pèche par ethnocentrisme.

En effet, il oublie une quatrième « nuance de boomer » : les classes moyennes des pays émergents (https://www.institutmontaigne.org/blog/en-chiffres-un-monde-de-classes-moyennes) qui aspirent à consommer et qui ressemblent à s’y méprendre, par leur comportement et leurs aspirations, au Baby-Boomers des trente glorieuses occidentales.

Paradoxe ultime, cette quatrième nuance de boomer est en partie de la même génération que les Z ou le millénials occidentaux, ce qui corrobore l’article de Mediapart qui affirme que l’on a plus à faire à une certaine vision du monde qu’à une catégorie d’âge. Ces nouveaux boomers considèrent que c’est à leur tour de profiter des « bienfaits » de la société de consommation et ils ne feront guère preuve de bienveillance à l’égard des jeunes occidentaux qu’ils considèrent, à tort ou à raison, comme des privilégiés.

Lorsque l’auteur affirme que « votre vie [celle des Baby-Boomers] est inscrite dans une exceptionnelle parenthèse historique en train de se refermer », je pense qu’il se trompe : la parenthèse n’est pas en train de se refermer, elle est en train de s’ouvrir ailleurs. Et la grande accélération va encore s’accélérer.

Toutes les théories pédagogistes du monde, tous les « outils participatifs permettant de s’interroger sur l’acceptabilité sociale des sciences et des technologies » ne seront, au mieux, que des placebos destinés à faire croire à nos populations occidentales qu’elles ont encore la maîtrise de leur destin.

Alors qu’il serait autrement plus urgent de préparer nos populations en général et notre jeunesse en particulier à gérer l’urgence et à affronter la brutalité des changements écologiques, géopolitiques et sociaux, qui vont s’imposer à nous tous dans les années à venir.

« Si vis pacem, para bellum ».

Rarement locution latine aura autant collé à notre époque.

Rarement aura-t-elle été autant ignorée.

Cher Monsieur. Je constate que je n’avais pas répondu à votre commentaire du 29 février 2020 à 18 h 42 min. Je vous en remercie et adhère à votre propos. Vous avez raison d’étendre la réflexion aux pays en développement. Sans cette perspective élargie, nous risquons effectivement de dire n’importe quoi…

Mais comme c’est ennuyeux de croiser systématiquement sur les blogs du Temps les mêmes grincheux aigris qui n’arrivent pas à vivre avec le leur. Taisez-vous donc et retournez ressasser les merveilles de votre monde perdu au lieu de nous enquiquiner avec vos insupportables sermons ! Merci à l’auteur pour cette vision claire des rôles et enjeux de la communication des sciences et pour son action pédagogique. Il était grand temps de balayer tous ces enseignements poussiéreux subis par des générations d’étudiants que l’on gavait de connaissances au lieu de leur apprendre à penser. Un signe ne trompe pas : à partir du moment où ils ont pu s’instruire depuis chez eux en choisissant eux-mêmes leurs apprentissages sur la multitude de cours en ligne qui existent de par le monde, ils ont commencé à déserter les amphis. Or ils y reviennent dès que des méthodes un peu plus actives leurs sont proposées. C’est sûr, quand on est de l’ancien monde, ça doit énerver…

Suis bien d’accord avec vous.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire sur ces blogs, le Temps doit se ressaisir, l’audience n’est pas sa meilleure survie.

On a de plus en plus à faire, soit à des trolls, soit à de vieux schnoks politiques.

On peut admettre un pseudo, pour les femmes, pour certaines raisons, position, statut (bien qu’à mon sens, un avis anonyme ne vaut rien). Mais sous inscription seulement.

Alors, et au risque que le Temps perde de l’audience, il me semble qu’il lui faille resserrer les boulons de ses blogs, sous peine de devenir le microfacebouc des ploucs romands!?

A celles et ceux qui souhaiteraient comprendre les enjeux et nouvelles approches de la pédagogie de l’enseignement supérieur, je conseille le podcast d’Ariane Dumont (http://pedagoscope.ch/about/), maître d’enseignement et conseillère pédagogique à la Haute école d’ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), directrice académique du CAS HES-SO en enseignement supérieur et présidente de la SFDN (Swiss Faculty Development Network), auteur de plusieurs ouvrages sur ces questions : http://pedagoscope.ch

Je recommande notamment aux commentateurs de ce billet de blog l’écoute du dernier enregistrement, “Il faut arrêter d’enseigner comme on a été enseignés” : https://podcasts.apple.com/ch/podcast/pedagoscope-ch/id1484771645?l=fr&i=1000466820970

Vous écrivez:

“Là où pour exceller, il suffisait jusque-là de savoir faire usage d’anecdotes, de métaphores bien choisies, et d’enrober le tout dans un peu d’érudition, d’humour et de charisme ? N’était-ce pas suffisant pour, comme on l’entend souvent, « faire passer le message » ?”

Et, quelques lignes plus loin:

“Là où la vulgarisation invente des formats qui placent les détenteurs du savoir à transmettre sur un piédestal, la médiation introduit l’usage d’outils participatifs permettant à tout un chacun de construire son savoir savant à partir de son savoir profane.”

Vraiment? Petit rappel de ce qu’en pensaient quelques “détenteurs du savoir” d’autrefois, du haut de leur “piédestal” (selon votre version):

“Je crois à l’absurdité de fait de l’instruction publique” (Denis de Rougemont, “Les Méfaits de l’instruction publique”, 1929)

“Dans un monde scolarisé, le chemin vers le bonheur est pavé par un index de la consommation […] Le Mythe de la Consommation Sans Fin a remplacé la croyance dans la vie éternelle. Les jeunes voient leurs études comme un investissement avec le plus haut rendement financier possible et les maîtres les voient comme un facteur-clé de développement […] L’école est devenue la religion d’un prolétariat modernisé, et fait des promesses futiles de salut aux pauvres de l’ère technologique… L’école obligatoire est devenue l’école pour l’école: un séjour forcé en compagnie de maîtres, récompensé par le privilège douteux de partager encore plus une telle compagnie.” (Ivan Illich, “Une société sans école”, Seuil, 1971 (titre original: “Deschooling Society”)

“Même l’incompétence rare ne peut battre celle du système scolaire” (Le même)

“Si le plus grand bienfait du travail humain doit être l’éducation qu’elle en retire et l’occasion que le travail lui donne d’entreprendre l’éducation d’autrui, alors l’aliénation de la société moderne vue dans un sens pédagogique est encore pire que son aliénation économique.” (Le même encore)

“Au fond, l’école n’enseigne qu’un vilain jeu de commerce; jeu de banque, jeu de bourse…” (Edmond Gilliard, “L’école contre la vie”, Bibliothèque romande, Lausanne, 1973)

“Les pédagogues!… […] Le plus souvent, c’est des gens qui enveloppent l’enfant de papier pour ne pas sentir sa peau.” (Le même)

“Belle armoire bien fermée, l’université. Beaucoup de pots, peu de confitures […] Vous constaterez bien vite combien bon nombre de ces universitaires, de ces “tertiaires”, sont restés primaires. Bien plus primaires, en fait, que ceux qu’ils se complaisent à qualifier ainsi.” (Le même encore)

“Toutes les écoles sont de parfaits abattoirs où des fournées de gosses vont quotidiennement se faire socialiser, encadrer, régimenter, en un mot éduquer. Ces lugubres endroits, ces temples de la docilité, de l’abdication et de l’esclavage mystifient encore une foule innombrable de gens, d’éducateurs, de parents… Basée sur l’humiliation, la répression, l’égalisation de tous en êtres uniformes, l’Education apparaît comme un des meilleurs piliers de nos sociétés, un des meilleurs garants du Pouvoir… Le Pouvoir enfante l’Enseignant. Les Enseignants enfantent le Pouvoir.” (G. Vincent, “Les Lycéens”, 1972, cité par D. de Rougemont dans sa “Suite des Méfaits”, Lausanne, 1972)

“On dit que les profs ont des manières de flics! Quelle erreur! Il suffit de réfléchir deux minutes: ce sont les flics qui ont adopté nos manières […] (Claude Duneton, “Bonnes manières” in “Le Monde diplomatique” octobre 1979, p. 34)

“Flic ou prof, qu’est-ce qui est pire? Flic, il paraît que c’est meilleur pour l’image de marque.” (Le même, “A hurler le soir au fond des collèges”, 1985)

“…car leur sçavoir n’estoit que besterie et leur sapience n’estoit que moufles, abastardissant les bons et nobles esperitz et corrompant toute fleur de jeunesse.” (Rabelais, “Gargantua”, XV)

“Le diplôme est l’ennemi mortel de la culture ” (Paul Valéry)

“Tout projet de connaissance a une visée de pouvoir” (Jean Guénot, journaliste, enseignant, académicien et écrivain)

Qu’il soit vulgarisé ou médiatisé, le savoir a-t-il jamais eu un autre but?

Bonjour et merci pour ce commentaire. Il m’a fallu attendre la dernière phrase pour comprendre où vous vouliez en venir. Voici quelques réflexions rapides en retour.

Oui, je crois vraiment à ce que j’ai écris et je pense même que la vulgarisation est à l’école que vous dénoncez ce que la médiation est à celle que vous pourriez appeler de vos voeux (du moins si la notion même d’école est acceptable pour vous). La médiation scientifique ne vise pas l’instruction, l’adhésion au progrès ou la standardisation des esprits (ce qui a parfois été reproché à la vulgarisation) mais justement le développement de l’esprit critique, l’émancipation, le développement du pouvoir de penser et d’agir (empowerment en anglais). Vous parlez du “savoir médiatisé” mais la médiation scientifique (et culturelle en général) telle que je la définis (dans sa version forte) n’a justement pas pour but de médiatiser le savoir puisque son rôle est d’aider ceux et celles à qui elle est destinée à se forger leur opinion sur des sujets liés à la science et à la technologie (ce qui suppose bien entendu des connaissances mais surtout de savoir clarifier ses valeurs).

Pour le reste, je m’étonne de ce nouveau commentaire qui parle d’école et d’université lorsque l’article initial ne les évoquent ni ne les concernent. Les formes de communication publique de la science traitées dans cet article relèvent de l’éducation dite “informelle”, sans rapport avec l’éducation nationale ou l’instruction publique. Ce ne sont pas les mêmes acteurs, pas les mêmes tutelles. Il y a donc quelque chose qui m’échappe…

Merci à vous pour votre réponse. A la lecture de votre article, j’avais bien noté qu’il n’y était question ni d’école, ni d’université mais bien, dans un contexte informel, de la notion “d”empowerment” (souvent traduit en français, je crois, par “autonomisation”, quoique ce mot semble encore faire débat) telle qu’elle est de plus en plus mise en pratique dans les entreprises et les administrations. Pour en avoir constaté les effets aux Etats-Unis, déjà dans les années soixante (en particulier parmi les mouvements de lutte pour les droits civiques), cette notion ne m’est donc pas tout à fait inconnue.

En revanche, dans la mesure où elle s’appuie sur des approches telles que l’auto-apprentissage, et en particulier sur “l’usage d’outils participatifs permettant à tout un chacun de construire son savoir savant à partir de son savoir profane”, tel que vous l’évoquez – raison pour laquelle j’ai placé cette citation au début de mon commentaire -, je n’ai pu m’empêcher d’y voir un lien manifeste avec le constructivisme de Piaget et, par sa dimension associative, avec le socio-constructivisme d’un Vigotsky, deux théories qui ont fortement marqué l’enseignement public depuis la Charte de Pau d’octobre 1968 sur l’école moderne. C’est la raison pour laquelle j’ai mentionné l’école publique, où la doctrine de la centration sur l’élève avait quasi force de loi, voire de véritable diktat, dès les années 80 (certains propos d’un de vos commentateurs l’attestent lorsqu’il évoque sa propre expérience d’enseignant).

Si la doctrine scolaire s’en était tenue alors à ces seules théories, on aurait encore pu l’admettre, mais c’est en réalité, au nom d’une prétendue libération des compétences et des performances (langage utilitariste s’il en est un) et de la créativité des élèves, à un véritable phagocytage des maîtres qu’on a assisté, ceux-ci se voyant mis au pas, discrédités, réduits à n’être plus que les agents exécutants des directives de l’Etat, qui ne les soutenait plus et s’imposait de manière toujours plus autoritaire et normative (ceci au nom de la non-directivité!) dans le domaine autrefois réservé aux seuls enseignants.

Depuis l’introduction dans l’enseignement public de la doctrine de la centration sur l’élève, forme à peine masquée d'”empowerment”, et donc d’une notion empruntée au langage de l’entreprise – la pédagogie, fausse science et vrai discours, n’est-elle pas de la subversion déguisée en sagesse? -, le maître (du moins celui qui ne se contente pas de “faire usage d’anecdotes, de métaphores bien choisies, et d’enrober le tout dans un peu d’érudition, d’humour et de charisme” pour faire passer son “message”) a peu à peu perdu jusqu’au contrôle du contenu et des méthodes de son enseignement, décidés d’en haut par la hiérarchie, et ceci sans qu’il y ait pris aucune part.

Pourtant, un Ivan Illich ou un Denis de Rougemont n’auraient sans doute pas sous-estimé la valeur d’un enseignement fondé sur une approche d'”empowerment”. Ils en auraient peut-être même été parmi les plus fervents adeptes, si seulement l’école était libre. Mais comme disait de Rougemont, tous les problèmes de l’école publique viennent du fait qu’elle ne l’est pas et il ne croyait pas qu’elle pourrait jamais l’être (Tolstoï en avait déjà fait l’amère expérience).

Bien sûr, il y aurait encore long à débattre à ce sujet. J’espère du moins avoir quelque peu clarifié mes propos et puis vous rassurer: ce n’est pas l’école en soi que je critique (je viens moi-même d’une famille d’enseignants), mais les abus commis en son nom, trop souvent gardés sous silence au nom des meilleures intentions – l’enfer n’en est-il pas pavé?

Monsieur. Je vous remercie pour votre réponse. En tant que parent d’élève, enseignant occasionnel au secondaire II et ancien recteur d’une HEP, je ne reconnais pas le tableau que vous peignez de l’école. Je ne puis pas dire non plus que l’école est “libre” au sens d’Illich, ni que certaines approches pédagogiques nouvelles ne présentent pas quelques travers, au même titre que les anciennes. L’école est un matériau subtil et délicat à travailler, soumis à des pressions formidables de tous côtés. En Suisse, et surtout comparée à celle de nos voisins, elle ne me semble pas en si mauvaise posture que vous semblez le considérer.