Par

Olivier Guéniat, Commandant ad interim de la police cantonale jurassienne,

Aurélien Schaller, psychologue et criminologue, inspecteur scientifique à la police judiciaire neuchâteloise, auteur d’évaluations criminologiques et actuel rédacteur d’une thèse de doctorat sur le risk assessment et le risk management ([email protected])

L’heure est à l’analyse, réfléchie, nuancée.

Aujourd’hui en Suisse, au deuil s’est légitimement ajouté la colère, l’incompréhension et, inexorablement, la critique… Les critiques ! « Vous n’avez donc pas encore compris, vous les savants-fous, les juges embourgeoisés et déconnectés qui n’avez aucun scrupule à jouer avec des vies » tancent certains, alors que pour d’autres, il n’est nul besoin de s’aventurer plus longtemps, qui plus est avec circonspection, sur la voie de l’analyse, du discours « explicatif ». Non, les nécessaires et urgents remèdes existent et cette fois, le décideur n’a plus le droit aux tergiversations. Il convient d’agir, d’appliquer des « sentences », comment dire…moins conciliantes.

C’est que sans crier gare, dernièrement, l’indicible s’est une nouvelle fois brutalement invité sur la place publique. Une intrusion d’une telle force que bon nombre de rousseauistes convaincus ont certainement été amenés, et on ose espérer malgré eux, à délaisser quelque peu les thèses de l’écrivain, musicien et philosophe du bout du lac pour davantage intérioriser les idées d’un « aïeul » lointain à Rousseau, Hobbes. C’est que la perception de l’humain offerte par l’intellectuel anglais, soit égoïste, ne présentant que peu de vertu et ne lésinant pas à utiliser sa « puissance » pour se satisfaire lui-même, du moins se préserver (voir notamment le magistral Léviathan (Hobbes, 1651)), s’accorde bien plus facilement à ce que nos capacités de représentation ont pu nous offrir, individuellement, ces derniers jours.

Une rage « populaire » intelligible et finalement plutôt saine.

C’est que le monstre en question ici a réussi une chose bien difficile pour l’homme « sain », dans notre société actuelle. Faire l’unanimité ! Ce qui a résonné ces derniers jours est un accord sur « la question » complet et massif: tout le monde condamne! Parallèlement, ce drame a rappelé aux différentes personnes côtoyant quotidiennement des personnes « à risques » qu’un bon lien – qu’il soit thérapeutique ou non – n’est garant d’aucune sécurité. Il a questionné tellement frontalement certaines « identités professionnelles » qu´il a causé un réel effritement des convictions, de certaines convictions. Sans vouloir souligner le trait exagérément, c’est comme si, émotionnellement heurtés et en plus blessés par une critique « extérieure » souvent ignorante, certains acteurs du domaine avaient perdu une partie de leur « foi ». Rappelons ici que l´on ne parle d´eux, d´ailleurs, que lorsque cela va vraiment mal, très mal.

Délits et crimes édictés, sentences définies, application des peines.

Il faut rappeler ici qu´il n´est pas raisonnable de mélanger dans les critiques, qui viennent d´à peu près partout, les lois, qui formalisent ce qui a été défini par le législateur comme étant des attitudes et/ou des manquements inacceptables, de même que les sanctions y-relatives, avec l´application des peines et les prononcés de la peine. Il ne faut pas confondre non plus, dans le débat, les considérations structurelles relatives à notre complexe système de justice, les acteurs de cette organisation et les outils à disposition dudit système, comme par exemple les très décriées expertises. Il y aurait le risque très clair de ne plus apporter un regard constructif à la nécessaire analyse à mener, et d’ajouter à la confusion, sinon de la confusion.

La vindicte populaire tient son responsable : l’expert-psychiatre.

On sentait, au fil des dernières années et des événements traumatisants, la critique à l´encontre de l´expert se frayer un chemin de plus en plus conséquent. Aujourd´hui, force est de constater et d’admettre que le vase a bel et bien débordé et que le pavé qui y a été jeté est bien plus conséquent que la modeste « goutte d’eau » de l’adage…

En premier-lieu, sur le banc des accusés, lors des premières réactions qui ont suivi le drame, et non seulement dans l’esprit des foules – il était question à l’instant de vindicte « populaire », mais il n’est pas si certain que cela que cette « dénonciation » ne soit l’œuvre que de « populaires » mouvements – on trouve la psychiatrie, la médecine de l’âme et ses outils les plus connus.

Ce que pensait Castel, en 1983 déjà, au sujet de l’expertise, parlant de « religion des temps modernes », est aujourd´hui certainement négativement partagé par bon nombre de citoyens.

Un retour en arrière d’importance. De la responsabilité à la dangerosité.

A l’origine, le regard expertal a été imaginé comme le moyen d’aider le magistrat dans sa prise de décision. Est expert aujourd’hui au sens du code de procédure pénale, « celui qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires » (Art. 183 CPP).

Très rapidement, le magistrat s’est ainsi tourné ordinairement vers la psychiatrie pour tenter d’obtenir des pistes de réflexions ou pour le moins de comprendre les actes auxquels il était confronté. Fort d’une expérience certaine, d’une confrontation historique à l’homme violent, aux mécanismes de la violence, la psychiatrie a tenté d’apporter des réponses aux demandes de la justice. La demande et les sollicitations sont naturellement allées croissantes. Le regard psychiatrique est ainsi devenu aussi incontournable qu´influent, tant et si bien qu´un des points crucial de l’expertise, celui de la dangerosité « potentielle » présentée par un individu, est apparu l’un des critères majeurs sur lequel vont se baser les magistrats pour prendre des décisions multiples (forme de la sanction, modalité d’application de la sanction, etc.) – certaines études réalisées en Suisse font état de plus de 90% de concordances entre les conclusions rendues par les experts et les décisions prises par les magistrats -. On a donc assisté au développement d’une normativité expertale, dont on sait maintenant qu´elle est plus ou moins bien assumée.

Mais il convient de regarder de plus près la nature des demandes formulées par le décideur à l´attention des médecins psychiatres, car il y a eu des changements significatifs en quelques années seulement. Ces changements sont d´ailleurs vraisemblablement passés inaperçus pour le « commun des mortels » quand bien même ils sont lourds de sens. Il y a encore quelques années, l’expert était sollicité pour partir d’une situation rencontrée – par exemple, le drame du Grand Pont à Lausanne -, et devait renseigner le demandeur sur le « niveau de conscience » de la personne concernée au moment du drame. Il était alors question de responsabilité, notion définie dans notre système pénal sur la base d’un continuum: pleine et entière, partielle, absente. Autrement dit, partant d’un individu, de faits bien précis, seul un regard rétrospectif était demandé à l’expert. Or aujourd’hui, la mission demandée aux experts a complètement transmuté: on lui demande, sur la base d’une ou de plusieurs rencontres avec un individu qui est amené à partager notamment son histoire de vie jusqu’au moment de l´entretien, « d’imaginer » la suite, d’imaginer le champ du possible, l’incertain. L’exercice n’est dès lors plus du tout rétrospectif, mais prospectif. Le renversement de paradigme est plus que considérable, il est même déraisonnable!

Une « photo » d’une situation nécessaire, mais une illustration sujette aux limites de la méthode utilisée.

L’expertise est une « photo », prise à un moment donné, une illustration de bonne qualité qui permet, et cela semble nécessaire pour des actes d’une gravité certaine, de tenter de donner du sens à l’agir délictuel. Qu’est-ce qui, dans l’organisation « psychique » de l’individu incriminé, a rendu possible pareil agissement ? Comment cet individu, à ce moment-là de sa vie, a pu présenter pareil comportement ?

Généralement, l’expert psychiatre se penche sur l’histoire de vie de la personne rencontrée. Il évalue la présence d’un trouble psychique, sa forme, son intensité. Il tente de démontrer l’impact possible de ce dernier sur le comportement du principal concerné. Il se prononce quant au risque de récidive à futur – dangerosité – et donne un avis étayé sur les « mesures » les plus pertinentes à prendre pour tenter de soigner, bonifier ou parfois seulement neutraliser son « sujet » d’étude.

La méthode appliquée pour y parvenir est ce que l’on nomme « l’entretien clinique », majoritairement encore en Suisse romande plutôt non structuré. Il s´agit d´une méthode qualitative très utilisée en sciences sociales qui consiste à rencontrer autrui et, sur la base de ses connaissances et de ses expériences, elles-mêmes influencées par le cadre théorique auquel « on appartient », du moins on se rattache, à orienter les débats et à penser, construire, pièce par pièce, un discours de synthèse.

Comme à chaque fois que l’homme cogite, expert ou pas, parce qu’il est humain, il est confronté à des sources malveillantes tentant de l’induire en erreur. On parlera alors d’heuristiques. Le clinicien aura par exemple potentiellement tendance à s’attarder davantage ou à accorder davantage de poids à des facteurs individuels, ce au détriment de facteurs « situationnels ». Or il est fondamentalement différent de dire que Monsieur X est dangereux – dangerosité comme attribut de la personne – ou de repérer les situations dans lesquelles Monsieur X est à risque de présenter un certain danger, par exemple lorsqu’il est ivre et contrarié par la défaite de son club de football fétiche – dangerosité comme attribut du comportement.

Parfois encore, par exemple, le clinicien tend à surestimer la relation associative existante entre le facteur qu’il retient et la récidive. Il accordera ainsi du poids à tel indicateur, alors que dans les faits, le lien statistique n’est pas aussi précisément défini, n’est pas aussi « significatif ». Bref, le mode de raisonnement humain – la méthode ici employée – présente certaines failles, certaines limites.

Des réserves certainement connues et intégrées par les experts dignes de ce nom, mais peut-être pas tous.

Une pratique difficile et complexe, dans une société indiscutablement nouvelle.

La sollicitation des experts psychiatres s´est considérablement développée dans une dynamique inflationniste et la nature des demandes s´est fondamentalement transformée, mais ce n’est pas tout! Il faut aussi mettre en parallèle les considérations relatives aux expertises psycho-judiciaires avec l’évolution observable de notre société.

Car notre société est en train d´inscrire dans le marbre le récent concept du risque zéro. « Pouvez-vous m’assurer ceci ?», « Est-ce que vous me garantissez que ?»… Il s´est dès lors créé un abîme philosophique magistral par rapport à un passé encore proche. Les modèles libéraux ont supplanté le traditionnel modèle welfare. Les moyens engagés par les états sont de plus en plus contrôlés. On parle plus facilement des « devoirs » de l’état – due diligence -, on veut des garanties, des certitudes et on accepte de moins en moins les paris, les prises de risque. Il ne s´agit évidemment pas de faire référence ici aux paris « très à risques ». Il serait d´ailleurs irrespectueux de parler ainsi après les derniers faits divers hautement choquants. Non, ce que l’on est en droit de questionner, si ce n’est de dénoncer, ce sont nos nouvelles organisations qui ambitionnent la « forme » parfaite au détriment parfois du « fond » et du bon sens.

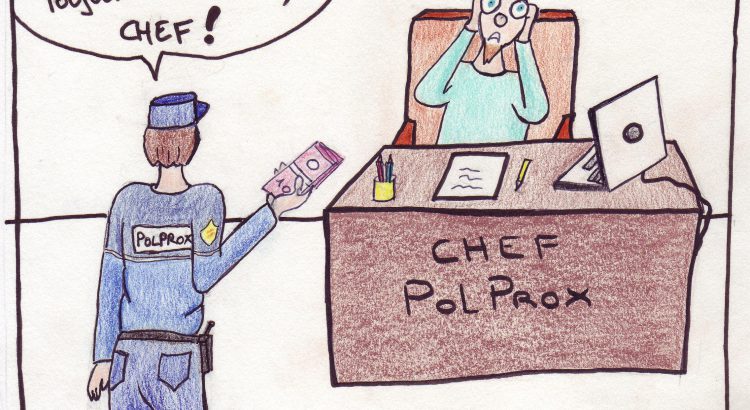

Il est même apparu une forme d´insouciance quant au bien fondé de la démarche prospective relative à « l’appréhension » de l´âme humaine, des dangers qu’elle peut présenter, elle-même inscrite dans une fuite face aux responsabilités. Personne en fait, et c’est bien intelligible, ne souhaite porter une quelconque, même très indirecte, responsabilité dans le cadre d´un pronostic "souvent impossible", d’une décision prise et lourde de sens. Dès lors, on cherche à se couvrir, à ouvrir un parapluie, ne se souciant parfois que peu de ce qu’il y a en-dessous. En demandant trois expertises sur une situation – c’est l’une des propositions que l’on a pu lire dernièrement dans les médias -, quand bien même l’expertise reste un exercice imparfait, on se donne l´illusion de se disculper de toute responsabilité. Mais c´est sans compter qu´aujourd´hui, il faut un responsable pour tout. La quête du responsable est un procédé souvent public qui laisse des traces profondes et dont les répercussions ne sont jamais anodines. Le piège est d´ailleurs là, car il existe un moyen simple d´éviter le risque, il suffit de surévaluer systématiquement la dangerosité. Il est du reste à craindre, dans la conjoncture actuelle, que l’intérêt de l’expert psychiatre consistera à arriver constamment à la conclusion que l’homme évalué est dangereux et donc perdu. Comment pourrait-il en être autrement avec une telle pression? Notre système judiciaire ne serait alors simplement plus en adéquation avec les buts qu´il poursuit, ce qui serait intrinsèquement insupportable.

Ainsi, la différence entre « aider » à la décision et participer à la « neutralisation » d’une population posant problème est fondamentale, voire déconcertante. Même si l´histoire reste à écrire, on verra ces prochaines années comment la psychiatrie légale surmontera ces obstacles à son bon sens.

Là où les psychologues, les criminologues, les psychiatres ont pêché.

Il est peu contestable de postuler qu’aucun jeune psychiatre n’embrasse la profession avec l’idée de devenir, lorsqu’il est sollicité par la justice, non plus un auxiliaire savant de la justice avec qui l’on peut débattre, mais l’individu qui déterminera, parfois seul, la destinée d’un auteur.

Les psychiatres, psychologues et criminologues ont certainement une responsabilité – encore elle – quant à l´évolution de la situation à laquelle nous assistons et qui fait suite à la succession des faits divers et des drames qui nous bouleversent. Par pêché d’orgueil, peut-être par vanité, parce qu´ils ont constamment à justifier du sérieux de leurs études, les spécialistes « forensiques » n´ont pas suffisamment combattu l’idée selon laquelle l´état de leurs connaissances et de leurs sciences pouvait apporter autre chose que des avis, laissant ainsi croire que la certitude n’était pas loin. « Les juges ne savent pas, laissons faire les psychiatres. Ils soigneront le criminel-fou, ils le responsabiliseront ». Des chimères, encore des chimères. Comment en est-on arrivé aujourd’hui à confier autant de pertinence au résultat d’une expertise psychiatrique qu´à celui d’une prise de sang ? Les "sachants" ont vraisemblablement tendu les bras pour se faire battre, ils ont permis que des hommes de la trempe de Me Bonnant, même si la généralisation est à condamner, puisse jouir d’un écho favorable lorsque, sans ménagement, il traite les psychologues de « psychopathes » qui, pour faire simple, pensent être en mesure si ce n’est de « contrôler le monde », de le prédire.

D´ailleurs, qu’avaient dit les expertises réalisées sur la crédibilité des enfants dans le cadre du procès d´Outreau en France ? Qu’ils avaient dit vrai et qu´ils avaient bel et bien été abusés sexuellement, que cela ne faisait aucun doute! Et pourtant, il y a de quoi douter, le doute ne doit jamais quitter l´expert, il n´y a pas de place pour les certitudes dans ce moule-là.

Vers de meilleures communications sur les limitations de nos sciences respectives.

Le défi de demain consistera à mieux communiquer. Cela peut paraître à la limite simpliste, mais au moins ce qui est simple et souvent compréhensible ou intelligible. Il y a en effet une énorme différence lorsque l´expert prétend que le discours présenté par un enfant, à un moment donné, comporte les caractéristiques d’un récit plutôt vécu et lorsqu´il prétend que l’enfant entendu a été abusé. Dans le même registre, il est différent de prétendre que Monsieur X peut présenter certains comportements dangereux à futur, mais qu’aucune certitude absolue n’existe, plutôt que de se présenter en prédicateurs d´événements impossible à prévoir.

Si la psychiatrie-légale et la psychologie-légale sont des sciences qui ont été placées au premier plan du procès pénal et de l´exécution des peines, la criminologie est restée bien discrète dans ce dossier difficile. Pourtant, cette science a vraisemblablement beaucoup à apporter, de par ses validations empiriques, les connaissances qu’elle a développées sur les indicateurs de risque, les variables corrélées à la récidive, mais aussi par le regard situationnel des thèses qu’elle défend. Espérons qu´elle ne commette pas les mêmes erreurs que ses consœurs de la psyché, quand bien même les indicateurs sont au rouge vif.

Les récents développements, les récentes restructurations et/ou les acquisitions observables, principalement du côté de la Suisse alémanique sont inquiétantes. Il est effectivement inquiétant de voir la Suisse romande être traitée de « baba cool attentiste et coupable » lorsqu’il est question des moyens mis en place pour « évaluer les risques », et ce quel que soit le domaine. Ce n´est évidemment pas vraiment vrai à mesure que ce qui distingue la Suisse alémanique de la Suisse romande, c´est bel et bien, dans ce registre très précis, son manque d´engouement pour les méthodes actuarielles, dada des pays anglo-saxons.

Par exemple, si l´on s´intéresse d´un peu plus près à Dyrias, un logiciel permettant notamment de « prédire » – il s’en défend plus ou moins -, la survenue de folies meurtrières dans les écoles, on constate qu´il a été adopté par bon nombre de cantons alémaniques, mais par aucun canton romand, pour l´instant. Or, la Suisse romande a vraisemblablement raison de se montrer prudente, voire réticente, car ce logiciel prétend évaluer le risque de survenu d’un phénomène rare, qui plus est en proposant un modèle statistique en filigrane, sur la base de l’analyse de moins d’une cinquantaine de cas. Dès lors, on a appliqué une méthode statistique, quantitative, à un phénomène qui ne peut être appréhendé que de manière qualitative. Bref, il s´agit d´un outil sans réelle validité scientifique qui permet d’étiqueter des gens selon le degré de dangerosité qu’ils présentent. Comment ne pas se montrer méfiant à ce type de fausse scientifisation du modèle prédictif ?

Les criminologues associés à ce projet sont très probablement tombés dans les mêmes travers que leurs aïeux psychiatres. Et il est aussi probable qu´ils aient entraîné dans leurs dérives plusieurs décideurs en les persuadant d´avoir trouvé Le remède, leur propre fuite des responsabilités. Mais tôt au tard, les vulnérabilités de ces méthodes jailliront au grand jour et il faudra rendre des comptes. Presqu´exactement comme la psychiatrie à l’heure actuelle. La pierre peut donc être jetée aux « sachants » qui ont laissé croire que la technologie ou la technocratie allait permettre d’éviter la survenue de certains types de drames. Ce que l´on peut raisonnablement retenir de tout ceci, c´est qu´il est certain que les résultats présentés par les méthodes actuarielles sont réellement très bons et stimulants. Mais sans jamais oublier qu´ils présentent aussi des limitations, tout comme les expertises cliniques dont il était question ci-dessus.

Ainsi, aucune méthode ne permet d’appréhender la dangerosité de manière concrète et parfaite. Rappelons-le, ouvertement, directement ! Les phénomènes graves, par définition rares, sont d’autant plus délicats à appréhender – les cas d’homicides conjugaux ne « scorent » pas forcément de manière importante aux outils actuariels. Or, ce sont bel et bien ces cas extrêmes qui intéressent le plus les décideurs -. La dangerosité n’est pas un concept linéaire. Il ne convient pas d’empiler des variables pour arriver, une fois un certain seuil atteint, à un pronostic clair et précis. L’hétérogénéité des situations rencontrées, autrement dit la complexité du champ d’étude des sciences prédictives est si vaste, si immense, qu’il doit obliger à un aveu, au moins partiel, d’impuissance.

Ne pas émettre ces remarques, c’est finalement un peu ne pas être si différent que Gall (1757- 1828) et sa phrénologie – neurologue allemand qui a édité une théorie jugée par certains à cette époque très sérieuse selon laquelle les bosses du crânes des gens reflètent leur caractère – ou pour une référence plus tardive, dans la même veine, que Cesare Lombroso et son criminel-né (Lombroso , 1876). Tous deux pensaient détenir certaines clés du comportement humain. Aujourd’hui, leurs thèses font sourire.

Pour dire les choses simplement, il est possible aujourd´hui – on parlera de pouvoir discriminant – de différencier assez convenablement, pour des délits relativement fréquents, les personnes qui vont récidiver des personnes qui ne récidiveront pas. Par contre, il est beaucoup plus difficile de distinguer, parmi quelques personnes « à risques », la personne qui passera à l’acte et tuera – délit violent extrême -, la personne qui volera – délit non violent -, la personne qui présentera un risque de violence hétéro-agressive, etc. C´est là que les progrès à réaliser sont les plus importants et les plus considérables. Et le problème de la passation du savoir au processus décisionnel ne sera toujours pas résolu, autre progrès à réaliser.

Les criminologues sont clairement meilleurs aujourd'hui qu'hier en termes de connaissances de la violence et de ses mécanismes. Les indicateurs de risque sont de mieux en mieux connus. Les évaluations intègrent de mieux en mieux les notions de risque, de besoin et de réceptivité. Mais il convient de rester très humble par rapport à ce que les sciences forensiques apporteront concrètement aux besoins de la justice, des décideurs et de la population.

Debuyst (1984) disait de la dangerosité qu'elle était la "maladie infantile de la criminologie". Elle a été en réalité l’infantile maladie de la psychiatrie et de la criminologie, elle tend d´ailleurs à l’être toujours, mais elle peut être présentée aujourd'hui, suite à l´apparition de différents moyens, sous un angle plus mature.

Pistes de réflexions futures

-

Les approches actuarielles et cliniques : il faut favoriser l´inter-complémentarité des sciences.

Là où certains acteurs de luttes intestines y voient une opposition non négociable, la complémentarité des outils de recherche et les regards croisés constituent certainement la meilleure approche visant à dégager les pistes les plus enthousiasmantes et les plus fiables pour les décideurs.

Il existe autant de situations pour lesquelles l’approche actuarielle ne s’applique pas que de situations qui ne supportent pas d´approches cliniques. Par contre, le lien entre les deux concepts constitue peut-être la voie du meilleur succès.

Il faut arrêter, au moins momentanément, de perdre du temps à réfléchir à si oui ou non il est opportun de lancer ou d´utiliser telle ou telle catégorie de méthodes. Il faut au contraire profiter des apports respectifs des différentes approches, se concentrer à rationaliser tous les « outils » à disposition, en dehors de toutes considérations dogmatiques. Il convient de dépasser les oppositions d’école, sans jamais oublier les limitations méthodologiques respectives.

Si le décès d´Adeline peut servir à cette cause à laquelle elle souscrirait, il s´agit dès à présent d´un devoir.

-

La dangerosité, un concept opérationnel variant.

Il ne faut pas perdre de vue que le concept de dangerosité varie dans le temps ainsi que dans l’espace. Est dangereux celui qui possède certaines caractéristiques dira n´importe quel expert. Mais il se trouve que tout le monde ne partage pas la même définition, encore moins dans des environnements professionnels aussi distincts quant aux missions que ceux des psychiatres et psychologues, des magistrats, des policiers ou encore des politiciens et décideurs. Il convient d´en être conscient et d´adopter un vocable partageable par l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale, il s´agit là d´une question de cohérence.

-

Vers plus de transparence.

Les experts, on peut l´espérer après les meurtres de Lucie, Marie et Adeline, sauront se recentrer et proposer des évaluations étayées, des expertises transparentes, notamment dans leurs conclusions, ne rechignant pas à exposer ouvertement les limitations de leurs observations, ne serait-ce que pour être compris, crus, et de permettre, on l’oublie bien trop souvent, de rendre possible, notamment, des comparaisons dans le temps entre deux expertises.

-

Favoriser un regard interdisciplinaire dans l’expertise et valoriser les regards croisés.

En complément à cette analyse, il semble pertinent de diversifier beaucoup plus régulièrement les regards croisés, d’opter pour des visions interdisciplinaires, à l’instar de ce qui se fait au sein des commissions de dangerosité qui n´existent d´ailleurs pas dans tous les cantons.

Il serait aussi opportun de faire en sorte que l’expert, qu’il soit psychiatre ou autre, n’ait plus à assumer seul les conclusions d’analyses très lourdes, au risque de les voir disparaître s´ils doivent systématiquement rendre des comptes lorsque les diagnostics et les conclusions ont été démenties par les faits.

Il est indéniablement pertinent de voir se confronter différentes visions de la dangerosité et d’intégrer, dynamiquement, les regards des uns et des autres dans le processus décisionnel. Il est tellement évident de comprendre et d´accepter que le regard d´un surveillant en détention est aussi important que celui de l’expert. Et de se demander simplement ce que peut apporter et apprendre par exemple le regard de l’animateur socioculturel – qui rencontre les principaux concernés dans un contexte fondamentalement différent – sur la façon d’être et/ou les intentions d’un individu? La réponse est simple: beaucoup!

En filigrane de ces propos, on l´aura compris, ce sont les sources d’informations qu´il s´agit de valoriser à l´avenir. Elles sont tellement déterminantes. Il faut donc oser poser des gardes fous en valorisant les sources de renseignement de qualité, et ne pas hésiter à diversifier ces sources autant que possible, à « utiliser » tous les différents regards s’offrant à nous. En clair, il faut mettre sur pied un véritable "monitoring" du détenu potentiellement dangereux.

Dans "Évaluation précoce de la dangerosité relatif au domaine des violences conjugales et des menaces: recherches et expériences du service de probation du canton de Neuchâtel", (Schaller & Huguenin-Dumittan, 2010), une méthodologie d´évaluation a été décrite et tenait compte des aspects liés au monitoring. Cette méthodologie par étapes a eu le mérite d´être évaluée « en situation réelle », qui plus est dans des situations plutôt sensibles, et elle a été jugée concluante.

L’idée était finalement assez élémentaire: deux évaluateurs (plutôt qu´un seul), si possible d’âges différents, de sexe différent (en fonction aussi de la thématique appréhendée) et une indépendance des regards dans un premier temps suivie d´une confrontation des points de vue.

Répondant à certaines demandes, notamment d’évaluations des risques de récidive (individus multirécidivistes notamment), ce cheminement avait réservé bien des surprises, tant les différences de comportements observées entre les évaluateurs « différents » 1 et 2 s’étaient révélées manifestes. Tant les regards croisés, cliniques et actuariels (criminologiques), avaient offert des captations complémentaires, dynamiques, des risques présentés par la situation étudiée. Le tout en maintenant cette nécessaire tentative d’attribution de sens à l’agir délictuel, par le maintien du contact humain avec le sujet.

-

Donner les moyens aux ambitions.

L’exercice de l’estimation du degré de dangerosité d’une personne est et restera toujours empreint de subjectivité et, surtout, complexe. Les échanges d´informations ne sont souvent pas autorisés, sous le couvert du secret de fonction ou du secret médical. Il faut des bases légales susceptibles de rendre possibles les échanges qui sont nécessaires aux évaluations et au monitoring des détenus susceptibles de dangerosité, bref favoriser l´accès aux informations souvent cruciales. Les outils légaux sont donc incontournables.

-

Oser reconnaitre que certains profils ne sont pas accessibles aux traitements thérapeutiques.

Les personnes incurables semblent exister, il ne faut pas en faire le déni, il faut oser le reconnaître, donc accepter cette idée.

"C'est seulement à partir du moment où je sais que les étiquettes enferment les choses et les gens – et que cela les tue – que je peux en faire usage. C'est seulement quand je sais que les mots ne sont que des étiquettes que je peux appeler un chat un chat", écrivait le philosophe suisse Alexandre Jollien dans son dernier ouvrage (2012, p. 18).

Accepter l’utilisation de ce type « d’étiquettes », parfois, semble une nécessité.

Conclusion: vers un modèle plus souple et une généralisation du monitoring.

Il est temps d´évoluer vers un modèle plus réactif qui permettrait d’intégrer plus rapidement des observations diverses et variées, émanant des différentes sources, il n´est plus question d’être dans l’attente.

Il devient urgent de fédérer les avis, possiblement sous la forme de commissions interdisciplinaires, afin de déterminer si oui ou non quelqu’un à droit à une libération conditionnelle. Il faut donner les moyens d’intégrer des faits nouveaux inquiétants et questionnants dans le cadre des évaluations et de la gestion des situations à risques – risk assessment et risk management -, ceci de manière beaucoup plus rapide qu´actuellement, de manière plus dynamique. C’est d’ailleurs une revendication, un droit que bon nombre de citoyens réclament.

Il s´agira en fait d´offrir aux décideurs des évaluations nouvelles et de donner les moyens d’interagir et de mieux contrôler les décisions prises. Le drame de Marie l’a montré : il n´y a pas eu, professionnellement parlant, de faute, soit. Le rapport à ce sujet est implacable, il faut le reconnaître, la procédure a été respectée stricto sensu. Pourtant, l´issue n’est pas acceptable tant pour le quidam que vraisemblablement pour les acteurs plus directement liés au fait des fonctionnements. Qui plus est, si l’on en croit les informations relayées par les médias, des sonnettes d´alarmes avaient été tirées dans le cadre des congés du récidiviste. Certes, ceux qui avaient constaté des faits inquiétants n’étaient pas psychiatres, n’étaient pas identifiés comme étant des « experts » en tant que tels, mais ils connaissaient, d’une manière ou d’une autre, l ‘individu en question ou pour le moins détenaient des informations capitales, on le sait aujourd´hui.

En conclusion, il est indéniable que la recherche doit encore être renforcée sur ce sujet délicat, crucial et difficile. Il n´y a d´ailleurs que la recherche qui sera susceptible de proposer un socle acceptable et fédérateur relatif à l´évaluation et la prise en charge de la dangerosité. Dans l´intervalle, il conviendra d´étayer les débats en intégrant au maximum les apports récents des sciences criminelles dans les concepts classiques liés au champ des évaluations. Mais la discipline doit aussi obliger les experts à resserrer les rangs et à rester humbles autant que raisonnables. La voie à suivre semble s´inscrire dans l´ouverture des champs de vision et le décloisonnement de ceux-ci, vraisemblablement même dans une vision holistique des situations traitées. C´est peut-être à ces conditions que les évaluations des personnes dangereuses ou à risque seront meilleures à futur, peut-être…

Bibliographie

Castel, R. (1983). De la dangerosité au risque. Actes de la recherche en sciences sociales , 47-48, pp. 119-127.

Debuyst, C. (1984). La notion de dangerosité, maladie infantile de la criminologie. La dangerosité, un débat à poursuivre , 17 (2), pp. 7-24.

Hobbes, T. (1651). Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir ecclésiastique et civil (1651). Voir notamment Collection "Les auteur(e)s classiques".

Jollien, A. (2012). Petit traité de l'abandon. Pensées pour accueillir la vie telle qu'elle se propose. Seuil.

Lombroso , C. (1876). L'Uomo delinquente.

Schaller, A., & Huguenin-Dumittan, V. (2010). Evaluation précoce de la dangerosité dans le domaine des violences conjugales et des menaces: recherches et expériences du service de probation du canton de Neuchâtel. Dans F. Riklin, & A. Baechtold, Sécurité avant tout? Chances et dangers du "risk assessment" dans le domaines de l'exécution des sanctions et de la probation (pp. 33-55). Bern: Stämpfli.