Comme d’autres, en début d’année je prends des résolutions que je ne respecte pas toujours ensuite. Lecteur compulsif, j’ai décidé début 2023 de lire principalement des livres d’auteurs suisses durant l’année à venir. À force d’aller à Paris flâner dans des librairies, on se découvre un amour insoupçonné de la Suisse. Un besoin de mieux connaître ses racines… Après avoir lu les classiques, Ramuz, Chessex, je me suis tourné vers des livres contemporains. De qualité hétérogène, la littérature suisse moderne cache quelques plumes d’un caractère supérieur. J’en nommerai deux pour l’instant. Elisa Shua Dusapin, découverte en 2017 dans le Regard Libre, avec «Hiver à Sokcho,» ou «Les billes du Pachinko». Et une trouvaille récente, «Generator», de Rinny Gremaud. Elles ont en commun – contrairement à Ramuz (par ex. «Farinet ou la fausse monnaie») et Chessex (par ex. «Un Juif pour l’exemple»), deux talentueux raconteurs d’histoires qui s’inscrivent dans des paysages que nous reconnaissons d’instinct – de nous faire sortir de nos frontières avec leurs ouvrages.

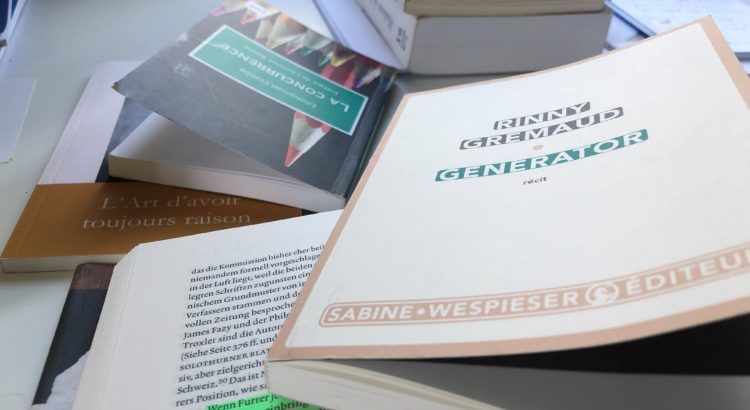

C’est de «Generator» (Rinny Gremaud), publié par la maison d’édition Sabine Wespieser, que je souhaite vous parler dans les lignes qui suivent. (suite…)