Illustration: Nelly Damas pour Foliosophy

Illustration: Nelly Damas pour Foliosophy

Que devons-nous penser de la notion de progrès moral ?

Alexis Philonenko, introduction à Kant : Fondements de la métaphysique des moeurs

Nul État ne doit se permettre, dans une guerre avec un autre, des hostilités qui rendraient impossible, au retour de la paix, la confiance réciproque, comme, par exemple, l’emploi d’assassins (percussores), d’empoisonneurs (venefici), la violation d’une capitulation, l’excitation à la trahison (perduellio) dans l’État auquel il fait la guerre, etc…

Kant : Vers une Paix perpétuelle

Ukraine

Des bombes et des tonnes de mots

« La guerre d’Ukraine en direct et en continu », annoncent les médias.

Une téléréalité dont les scénaristes ignorent le dénouement.

Ce suivi en direct est hallucinant. Quand on dispose de moyens aussi sophistiqués, pour suivre en “live”, “comme si on y était”, comment se fait-il qu’on ne dispose pas des moyens, juridiques et politiques, pour faire cesser l’horreur ?

C’est le même scandale que lorsqu’on se tient au chevet d’un mourant avec qui on peut encore parler, avec qui on peut esquisser la suite, “quand il ne sera plus là”, dans la plus grande des connivences et en confiance, alors qu’on ne peut absolument rien faire pour le retenir.

Quel abîme entre ce que nous savons, ce que nous comprenons, et ce que nous pouvons !

◊

L’Occident est responsable de la guerre en Ukraine.

L’Occident n’est pas responsable de la guerre.

Vladimir Poutine est fou.

Vladimir Poutine n’est pas fou.

C’est la faute de l’OTAN.

L‘OTAN est notre bouclier.

L’armée russe s’épuise.

Une guerre nucléaire est à craindre.

La Suisse est neutre.

La Suisse ne peut pas rester neutre.

La Suisse peut se joindre aux sanctions tout en respectant son principe de neutralité.

Les sanctions d’Occident sont nécessaires.

Vladimir Poutine se moque des sanctions.

Les sanctions de l’Occident se retourneront contre l’Occident.

La dépendance énergétique de l’Europe à la Russie mettra notre continent à genoux.

Le problème de notre dépendance énergétique à la Russie peut facilement être dépassé.

Nous devons épauler la résistance ukrainienne pour rétablir la paix et accomplir la justice.

Nous ne pouvons pas entrer en guerre contre la Russie de peur de provoquer un « tsunami » militaire.

◊

Et sur la Place Neuve, lors de la deuxième manifestation en soutien aux Ukrainiens, plus nettement que quelques jours auparavant, sur la Place des Nations :

Ceux qui réclament le désarmement, le nôtre aussi, coupable de toutes les escalades,

Et ceux qui réclament un réarmement, seul à même de nous protéger.

Ils sont tous pour la paix.

Très majoritairement de gauche, mais ça n’importe pas ici.

◊

Insensibles au malheur d’autrui

A propos de cette interrogation sans cesse réactivée, après un conflit : les gens savaient-ils ce qui se passait ? Faisaient-ils mine de ne pas savoir ? Comment ont-ils pu demeurer muets s’ils savaient ? Pourquoi ont-ils fait si peu pour “empêcher le pire” ?

Vercors l’a dit mieux que quiconque :

« Est-ce que cela ne vous a jamais tourmenté ? Quand, dans les jours heureux, allongé au soleil sur le sable chaud, ou bien devant un chapon qu’arrosait un solide bourgogne, ou encore dans l’animation d’une de ces palabres stimulantes et libres autour d’un «noir» fleurant le bon café, il vous arrivait de penser que ces simples joies n’étaient pas choses si naturelles. Et que vous vous obligiez à penser à des populations aux Indes ou ailleurs, mourant du choléra. Ou à des Chinois du Centre succombant à la famine par villages ; ou à d’autres que les Nippons massacraient, ou torturaient, pour les envoyer finir leurs jours dans le foyer d’une locomotive.

Est-ce que cela ne vous tourmentait pas, de ne pouvoir leur donner plus qu’une pensée – était-ce même une pensée ? Etait-ce plus qu’une imagination vague ? Fantasmagorie bien moins consistante que cette douce chaleur du soleil, le parfum du bourgogne, l’excitation de la controverse. Et pourtant cela existait quelque part, vous le saviez, vous en aviez même des preuves : des récits indubitables, des photographies. Vous le saviez et il vous arrivait de faire des efforts pour ressentir quelque chose de plus qu’une révolte cérébrale, des efforts pour « partager ». Ils étaient vains. Vous vous sentiez enfermé dans votre peau comme dans un wagon plombé. Impossible d’en sortir.

Cela vous tourmentait parfois et vous vous cherchiez des excuses. « Trop loin », pensiez-vous. Que seulement ces choses se fussent passées en Europe ! Elles y sont venues : d’abord en Espagne, à nos frontières. Et elles ont occupé votre esprit davantage. Votre cœur aussi. Mais quant à « ressentir », quant à « partager »…. Le parfum de votre chocolat, le matin, le goût du croissant frais, comme ils avaient plus de présence… »

Vercors, Le Songe, 1943*

◊

Mais nous ne sommes pas insensibles à la guerre en Ukraine. Nous ne faisons pas rien, bien sûr. Nous donnons. De l’argent, des produits de première nécessité. Nous accueillons. Surtout les femmes et les enfants qui ont pu quitter leur patrie à temps. Nous sanctionnons. Enfin, pas tout. L’envahisseur en chef et lesdits oligarques russes, ceux qui ont pu s’acheter le pays bradé par un Poutine qui le croyait sien. Enfin peut-être pas tous les oligarques.

◊

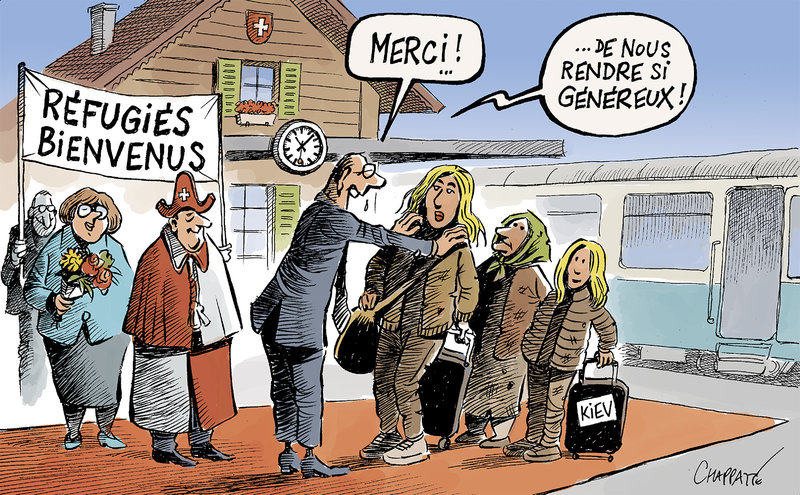

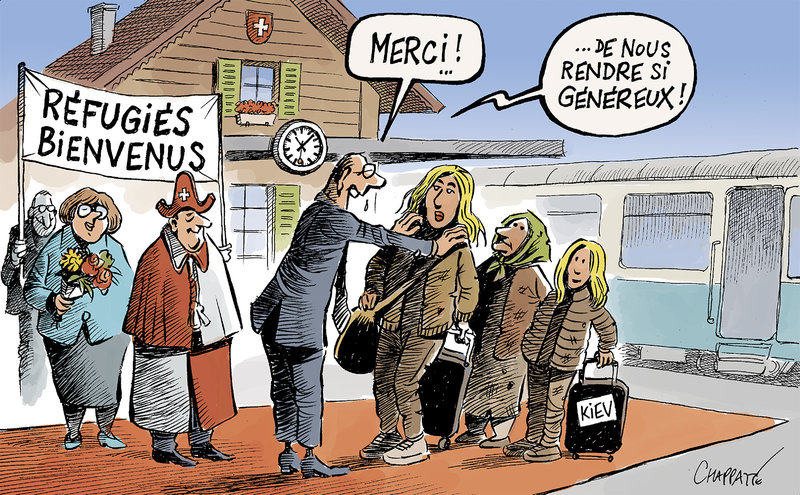

Ce faisant, accomplissons-nous vraiment tout ce que nous pouvons ou nous plaisons-nous, comme s’en amusait Chappatte le 22 mars dernier, à nous complaire de notre générosité ?

Chappatte, le Temps, 22 mars 2022

A moins que nous n’exorcisions aussi ce que nous appréhendons de voir arriver plus près de nous encore.

Un peu de tout cela sans doute.

Pas moyen de le savoir vraiment, même pour soi-même. Nos motivations profondes, intrinsèques, ne nous sont-elles pas, au fond, toujours un peu dissimulées ? Comme dans une galerie, où le train fantôme que nous sommes à nous-mêmes voit se succéder, trop vite pour la comprendre, une suite de tableaux sans liens entre eux. Qu’est-ce qui exactement me pousse à aider ?

Penseur incontournable des questions morales, Kant le disait à sa manière en 1785 déjà :

« En fait, il est absolument impossible d’établir par expérience avec une entière certitude un seul cas où la maxime d’une action d’ailleurs conforme au devoir ait uniquement reposé sur des principes moraux et sur la représentation du devoir. Car il arrive parfois sans doute qu’avec le plus pénétrant examen de nous-mêmes nous ne trouvons absolument rien qui, en dehors du principe moral du devoir, ait pu être assez puissant pour nous pousser à telle ou telle bonne action et à tel grand sacrifice ; mais de là on ne peut nullement concéder avec certitude que réellement ce ne soit point une secrète impulsion de l’amour propre qui, sous le simple mirage de cette idée, ait été la vraie cause déterminante de la volonté ; c’est que nous nous flattons volontiers en nous attribuant faussement un principe de détermination plus noble ; mais en réalité nous ne pouvons jamais, même par l’examen le plus rigoureux, pénétrer entièrement jusqu’aux mobiles secrets ; parce qu’il s’agit de valeur morale, l’essentiel n’est point dans les actions, que l’on voit, mais dans ces principes intérieurs des actions, que l’on ne voit pas. »

Kant : Fondements de la métaphysique des moeurs

John Stuart Mill, le grand penseur de l’utilitarisme, s’amusait de cette distinction, à son sens tirée par les cheveux, d’une valeur morale, impossible à démontrer et surtout estimée sans considération pour le résultat de l’action : pourvu que l’action aboutisse à une augmentation du bonheur pour le plus grand nombre, qu’importe l’intention profonde, le résultat seul compte.

◊

La politique doit « plier le genou devant le droit » et « ne peut faire aucun pas sans rendre d’abord hommage à la morale.

Kant : Vers une Paix perpétuelle

Dix ans plus tard, en 1795, année où les traités de Bâle et de La Haye rompaient la première coalition de 1793, formée de plusieurs Etats européens contre la France révolutionnaire, et actaient, par cette deuxième coalition, la paix avec la France révolutionnaire victorieuse, Kant publiait, à 70 ans, le premier texte à être traduit en français : “ Vers une Paix perpétuelle. Esquisse philosophique” (Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf). Son propos était, précisément, de mettre en place les principes juridiques pour une Paix durable.

Les étapes argumentatives de son projet, qui connut un extraordinaire succès de librairie à sa parution, sont frappées au coin du bon sens :

Un traité de paix n’est pas suffisant si l’on se réserve, en le concluant, le droit de déclarer une guerre future :

Nul traité de paix ne peut être considéré comme tel, si l’on s’y réserve secrètement quelque sujet de recommencer la guerre.

Aucun Etat indépendant ne peut être acquis par un autre de quelque façon que ce soit :

Un Etat n’est pas en effet un bien : c’est une société d’hommes à laquelle ne peut commander et dont ne peut disposer personne, si ce n’est elle-même.

Les armées permanentes doivent entièrement disparaître avec le temps :

car, paraissant toujours prêtes pour le combat, elle menacent incessamment les autres puissances de la guerre, et elles excitent les Etats à se surpasser les uns les autres par les quantités de leurs troupes.

Aucun Etat ne peut s’immiscer de force dans la Constitution et le gouvernement d’un autre Etat.

Aucun État, en guerre avec un autre ne doit se permettre des hostilités de nature à rendre impossible la confiance réciproque lors de la paix future :

Il faut qu’il reste encore, au milieu de la guerre, quelque confiance dans les sentiments de l’ennemi; autrement, il n’y aurait plus de traité de paix possible.

Pour envisager ce projet de paix perpétuelle, Kant considérait que la seule constitution, qui dérive de l’idée du contrat originaire sur laquelle doit être fondée toute législation juridique, est la constitution républicaine, laquelle repose sur le principe politique de la séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, en ce sens qu’elle se fonde :

- sur le principe de liberté des membres d’une société,

- sur la soumission de tous, comme sujets, à une législation unique et commune,

- sur la loi de l’égalité de tous les sujets, comme citoyens.

Le despotisme, sans cesse renaissant -est-il utile de le préciser ? -, étant le “gouvernement où le chef de l’Etat exécute arbitrairement les lois qu’il s’est données à lui-même, et où, par conséquent, il substitue sa volonté particulière à la volonté publique.” (Vers une Paix perpétuelle)

Kant, simplet ?

“La question n’est plus de savoir si la paix perpétuelle est quelque chose de réel… mais nous devons agir comme si la chose qui peut-être ne sera pas devait être.”

Kant, 1797

Cet équilibre entre les Nations fondé sur la souveraineté des Etats et la liberté de ses membres n’a pas manqué de déclencher les sarcasmes d’un Rousseau qui, à la suite de Leibniz et de bien d’autres commentateurs, n’aura pas de mots assez durs pour condamner ce qu’il appelait “l’absurdité” du projet kantien :

« Quoique le projet fut très sage, les moyens de l’exécuter se sentaient de la simplicité de l’auteur. Il s’imaginait bonnement qu’il ne fallait qu’assembler un congrès, y proposer des articles, qu’on les allait signer et que tout serait fait ; il voyait assez bien l’effet des choses quand elles seraient établies, mais il jugeait comme un enfant des moyens de les établir ».

La naïveté de Kant était-elle telle que Rousseau le prétendait ou ce dernier s’est-il montré lecteur un peu pressé ?

La question n’est pas de savoir comment on peut améliorer moralement les hommes, mais comment on peut se servir des mécanismes de la nature pour diriger de telle façon l’antagonisme de leurs dipositions hostiles, que tous les individus qui composent un peuple s’obligent eux-mêmes et entre eux à se soumettre à des lois de contrainte, et établissent ainsi un état pacifique où les lois sont en vigueur.

Kant : Projet pour une Paix perpétuelle

La nature garantit la paix perpétuelle par le mécanisme même des penchants naturels; et, quoique cette garantie ne soit pas suffisante pour qu’on en puisse prédire (théorétiquement) l’avènement, elle suffit au point de vue pratique (c’est-à-dire ce qui pose les lois de ce qui doit arriver quand bien même cela n’arriverait jamais (Kant : Fondements de la Métaphysique des moeurs), et elle nous fait un devoir de tendre vers ce but (qui n’est pas purement chimérique).

Kant : Projet pour une Paix perpétuelle

La paix comme horizon vers lequel tendre inlassablement.

Inlassablement.

*« Le songe » est rédigé en 1943 mais la publication sera différée pour épargner les familles encore ignorantes du sort des leurs.

Il été publié pour la première fois dans la revue “Traits” en Suisse, au début de 1944, puis dans le premier numéro non clandestin des “Lettres Françaises”, en septembre 1944.

C’est le témoignage d’un ami déporté à Oranienbourg et miraculeusement libéré qui le pousse à écrire.