MCS : Dans les trois billets précédents relatifs aux modes mentaux et aux talents, nous n’avons cessé de côtoyer sans le dire une composante permanente des organisations qui est le pouvoir. Pouvoir des individus sur d’autres, pouvoir du professeur sur l’élève, de la direction sur les enseignants, de l’institution sur les écoles, du politique sur le pédagogique.

S’attaquer à cette dimension est une tâche complexe. D’abord parce que le pouvoir est une notion des plus polymorphes. Ensuite parce que, comme je viens de le suggérer, les effets de ce pouvoir se situent aussi bien au niveau interpersonnel qu’institutionnel et qu’on n’est du coup plus bien sûr d’avoir affaire à une notion unique. Ardu enfin parce que le pouvoir, dans sa nudité ou hors contexte, est une notion que, pour faire court, on pourrait déclarer “neutre”.

Qui peut en effet imaginer une collectivité, un groupe, un rassemblement, qu’ils soient organisés ou informels, sans manifestation de pouvoir ? Pour que les actions des individus pointent sur un objectif tant soit peu collectif, il faut une forme d’organisation connue et reconnue de chacun. Or toute organisation se construit sur des rôles, et, partant, sur des lieux de décision généralement incarnés par des personnes. Ces lieux peuvent être désignés arbitrairement. Ils peuvent ne pas être conditionnés à d’autres éléments reconnaissables que seraient l’âge, la richesse, le mérite, la lignée héréditaire, ou l’élection, pour n’en mentionner que quelques-uns, parmi les plus connus.

“Qui peut en effet imaginer une collectivité, un groupe, un rassemblement, qu’ils soient organisés ou informels, sans manifestation de pouvoir ?”

Je donnerai un petit exemple en guise d’illustration. Il est par lui-même insignifiant dans ses conséquences, mais la répétition de microscopiques déséquilibres dans une organisation contribuent à la déstabiliser aussi sûrement que des crises majeures. Récemment invitée, avec trois autres orateurs, à un débat contradictoire sur un objet de votation , je suis reçue, dans le studio d’enregistrement, par l’animatrice du débat qui nous demande comment nous souhaitons nous installer sur le podium, soit groupés en fonction des convictions que nous allons défendre ou, au contraire, mélangés. Il est question d’organisation, dans cette question, bien sûr et le pouvoir sera du côté de qui prendra la décision. Mais il se trouve que, en tant qu’animatrice/médiatrice, c’est précisément à elle que revient la tâche d’en décider. Elle peut être plus jeune, moins riche, moins habilitée socialement, que sais-je, ce qui est sûr c’est que le rôle qui est le sien la charge de facto de la responsabilité de décider. Elle a le pouvoir parce que son rôle, naturellement, l’en investit. Et le problème, parce qu’elle n’endosse pas cette responsabilité, par pudeur, par délicatesse, par timidité, peu importe, c’est qu’elle entrave l’organisation, retarde l’action pour laquelle nous sommes invités, crée de la tension entre nous parce que, si elle n’assume pas le pouvoir lié à son statut, ce qu’elle provoque, c’est un désordre totalement inutile : pour qu’on puisse agir, il faut une organisation, et il faut que quelqu’un (ou un moyen reconnu) en décide. Le pouvoir, dans cette situation, n’était pas à négocier, nous n’allions pas le lui disputer et le fait qu’elle le mette en jeu posait un problème de fond.

C’est ce que j’entends en termes de composante neutre du pouvoir. Le pouvoir peut être vu comme ce qui permet à une organisation de fonctionner de la manière la plus simple et la plus efficiente. L’étymologie ne dit pas autre chose : le pouvoir, dès l’origine, c’est d’abord et avant tout “la faculté qui met quelqu’un en état d’agir”. Et il n’y a pas grand-chose à dire de plus sur la nature du pouvoir. Les difficultés commencent réellement lorsque le pouvoir n’est pas assumé par celui ou celle à qui il est confié ou si celui qui le détient en fait un usage qui outrepasse ce à quoi il doit servir.

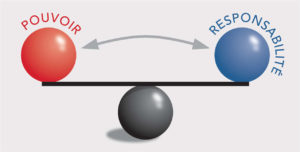

CVV : Oui, effectivement. Il y a une règle simple qui permet de garder un équilibre, et de ne pas « déraper » : pour toute responsabilité, il est essentiel d’avoir le juste degré d’autonomie, ni plus ni moins. Le degré d’autonomie correspond au pouvoir, dans le sens du verbe « Pouvoir » : pouvoir décider des moyens et du chemin pour assumer la responsabilité pleinement. Plus précisément :

La responsabilité consiste dans le fait d’assumer devant les tiers et soi-même toutes les conséquences d’une décision prise et/ou d’une action réalisée par soi-même ou des tiers à qui on a confié une tâche.

Le pouvoir est la capacité d’un individu de décider des moyens qu’il affecte à une tâche que ce soit en termes de temps, de ressources (financières/humaines), de recherche d’information et également sa capacité de prendre des décisions pleinement assumées.

Dans l’exemple que tu relates, l’animatrice n’a pas pris son pouvoir juste et légitime, et les conséquences de son choix ont été portées par l’assemblée, semant le trouble, créant une sensation de malaise et menant à une action inefficace.

MCS : J’aimerais beaucoup que nous développions cet aspect précis de la dynamique du pouvoir, entendu comme capacité à exercer une action adéquate, c’est-à-dire nécessairement régulée ou contrebalancée par la notion de responsabilité.

Nous avons commencé ces billets à l’occasion de la première vague de COVID-19. Les écoles étaient fermées et les autorités tentaient de mettre sur pied l’école à distance. Nous sommes aujourd’hui dans le cœur de la deuxième vague, de nouvelles mesures restrictives ont été édictées mais les écoles sont restées ouvertes, avec des modalités variées de mesures (alternance présentiel/en ligne ; mise en quarantaine d’élèves ayant été exposés ; simultanéité du présentiel et de l’online pour les élèves valides et les élèves malades ou en quarantaine, etc.). Or, ce dont la presse se fait l’écho en ce moment, c’est l’augmentation faramineuse des consultations psychologiques et psychiatriques des pré-adolescents, adolescents et jeunes adultes. Manque de motivation, perte de sens, absence de perspectives, dépressions, en sont les raisons les plus souvent invoquées. Loin de moi l’idée de vouloir en rendre l’école responsable, mais il me semble que cette situation est l’occasion de comprendre comment les rapports de pouvoir et de responsabilité sont exercés, en temps normal, par les différents acteurs de l’institution scolaire.

CVV : Effectivement, l’approche systémique développée par l’Institut de Médecine Environnementale de Paris apporte en même temps un outil diagnostic et la résolution de nombreux dysfonctionnements. Une remise en cohérence de la responsabilité et du pouvoir correspondant permet de se sentir nettement mieux, d’exister et de diminuer les symptômes principaux : le stress et les conflits.

Le principe est le suivant : à toute responsabilité doit correspondre un pouvoir :

“A toute responsabilité doit correspondre un pouvoir”

MCS : Je t’arrête immédiatement ici, parce que cette simple équation éveille une foule d’exemples de situations parfois vécues comme insurmontables alors qu’il suffirait de comprendre que le problème réside souvent tout simplement dans le fait qu’à une responsabilité donnée ne correspond pas le pouvoir qui doit y être corrélé. Le système fédéraliste que nous connaissons en Suisse offre une panoplie étonnante, par exemple, du rôle et du statut d’un directeur d’établissement scolaire. A un bout du spectre, on a des cantons qui positionnent un directeur, et, partant, son équipe, voire l’ensemble des collaborateurs de l’établissement, en véritables dirigeants autonomes qui doivent décider de l’attribution intégrale des budgets, des solutions informatiques tant pédagogiques qu’administratives, de l’organisation des cours, de leur équilibre, de leur interconnexion, etc. Et dans ce cas de figure, le pouvoir donné invite à une prise de responsabilité qui rend palpitantes les décisions au quotidien, donnent au succès une satisfaction baignée d’un sentiment de plénitude. A l’autre bout du spectre, en revanche, le directeur est réduit dans certains cantons, comme à Genève, au rôle de passe-plat des directions générales ou des décideurs politiques, qui ont balisé toutes les actions à coup de directives, de circulaires et de règlements. Ils n’ont pas la main sur les budgets, pas plus que sur la répartition dudit entre les différents objectifs qu’un établissement devrait pouvoir s’accorder. Les dotations horaires sont imposées comme des tables de la loi, la panoplie des modèles pédagogiques possibles bannie comme si elle ne pouvait qu’être génératrice de chaos et d’inégalité de traitement entre les élèves. Les enseignants y sont alors presque à coup sûr de simples “animateurs de méthode” qui se risquent parfois, à couvert, à des modalités pédagogiques fructueuses mais impossibles à partager. Dans ce cas de figure à “pouvoir réduit”, le problème est que la responsabilité éprouvée, ressentie, désirée par les acteurs de terrain qui voient ce qui devrait être fait, n’est pas accompagnée du pouvoir associé.

“Le problème réside souvent tout simplement dans le fait qu’à une responsabilité donnée ne correspond pas le pouvoir qui doit y être corrélé.”

Je me souviens de ce responsable pédagogique de lycée parti avec son bâton de pèlerin auprès de ses homonymes actifs dans le degré d’enseignement inférieur. L’idée était de se coordonner, sur la région, avec les enseignants des deux degrés, pour se tenir étroitement informés des objectifs des uns et des attentes des autres et de collaborer sur des actions concrètes. Il s’agissait notamment d’éviter que certaines connaissances soient oubliées en quelques semaines par les élèves faute d’être explicitement réactivées par les professeurs de degrés supérieurs. La collaboration, très prometteuse, devait être annoncée aux instances dirigeantes pour être monitorée en tant que projet pilote susceptible d’être étendu en cas de succès. Las. Les échelons supérieurs de la hiérarchie ont mis le holà à cette initiative, arguant de l’”inévitable différence de traitement” que cette entreprise aurait générée par comparaison à d’autres régions ou quartiers. Cette frilosité, assez banale en elle-même, a confiné à l’absurde lorsque ce même responsable pédagogique, renvoyé comme un malpropre à sa routine comme ses collègues, a été invité, par sa hiérarchie, quelque temps plus tard, à participer à un groupe de travail sur les possibilités d’amélioration de la transition des élèves d’un degré d’enseignement à l’autre “en raison de sa grande expertise en la matière”. En clair, on a refusé le pouvoir, en l’occurrence une liberté de manœuvre même contrôlée par la hiérarchie, à une équipe de personnes responsables (et que leur statut indiquait comme tels), tout en reconnaissant que leurs connaissances et leurs compétences les désignait comme guides potentiels vers une amélioration du système.

Et on s’étonne ensuite que le système patine, que les élèves décrochent et que certains enseignants accumulent de la frustration au fil des ans…

CVV : Oui, c’est un très bel exemple d’incohérence entre responsabilité et pouvoir, indiquant à quel point un tel déséquilibre a de fortes conséquences : inertie du système, démotivation des uns et des autres, un système qui n’apprend plus. Pour éclairer cela, soyons méthodiques et partons des symptômes. La grille ci-dessous est un outil fabuleux qui permet de diagnostiquer ce qui se passe, et de « remettre le système à l’endroit » :

Dans le quadrant supérieur droit, la personne est en cohérence, elle a les moyens pour assumer ses responsabilités. Elle se sentira bien, proactive, et, cet espace sécurisé lui permettra d’expérimenter sans crainte.

Le quadrant supérieur gauche est inconfortable : la personne doit assumer des responsabilités, pour lesquelles elle n’a pas tous les moyens, pas tout le pouvoir. Cette incohérence se vit très souvent dans le corps par un stress intense, une sensation inconfortable, la peur de ne pas y arriver, la peur d’être puni, un immobilisme car « on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la tête ». Une situation telle que celle-là qui perdure est néfaste pour la santé.

Cette approche est systémique, ce qui veut dire que, si une personne se trouve en haut à gauche, nous avons forcément, pour la même responsabilité, une personne qui se trouve en bas à droite. Celle-ci ne souffre pas, voit d’ailleurs rarement les conséquences de ses choix ou de sa posture.

Le quatrième quadrant, en bas à gauche est celui où il vaut mieux ne pas être : la personne est bien présente dans le système, mais elle flotte : elle n’a ni pouvoir, ni responsabilité et elle décroche, avec une sensation d’inutilité, de nullité, d’incompréhension, et d’effacement.

Mise en perspective

Nous pouvons expliquer la pandémie et le système scolaire par cet outil, et apporter un éclairage sur le nombre croissant de consultations psychologiques et psychiatriques.

Eclairons cela par un exemple : l’école à la maison. Ce changement peut être vécu dans les quatre quadrants par tous les acteurs du système.

Les gouvernements ont décidé que « l’école à la maison » était une solution intéressante pour limiter le risque de pandémie. Pourquoi pas ? Le problème ne réside pas dans la décision, mais dans la façon dont elle prise. Les gouvernements se placent, dans notre schéma, en bas à droite, laissant les écoles, les parents, les élèves mettre en place ce système. Tous commencent donc l’aventure en haut à gauche : devant assumer des responsabilités sans avoir le pouvoir correspondant. Dans le meilleur des cas, certaines écoles, élèves et parents s’en sortent, ayant déployé eux-mêmes un système, de l’énergie, disposant d’ordinateurs, ayant une formation aux outils informatiques. Mais, est-ce réellement le cas partout ? Non, certainement pas.

Prenons l’exemple d’un élève qui n’a pas accès à l’informatique, pas de lieu calme pour travailler, pas de soutien pour se familiariser aux outils informatiques. Cet élève sera au départ dans le quadrant en haut à gauche : il doit assumer ses responsabilités, c’est-à-dire : effectuer les devoirs, les dossiers et réussir. Mais, il ne dispose pas des moyens suffisants. La conséquence ? Du stress, de la démotivation, et … le stress est un inhibiteur d’apprentissage. Le cercle est éminemment vicieux. Il est fort possible que cet élève descende dans le quadrant en bas à gauche, et l’on assistera à « un décrochage scolaire », qui porte bien mal son nom, car il s’agit plutôt « d’une impossibilité de travailler ».

Le même scénario se produit pour les professeurs et pour les parents, et, à la fin de 2020, nous avons vécu une énorme fatigue mentale, émotionnelle et physique.

Il y a, à l’heure actuelle, de nombreux systèmes devenus toxiques, par incohérence entre responsabilité et pouvoir, et c’est dangereux.

Faire référence à la chimie me semble une métaphore intéressante. Dans les répertoires toxicologiques l’on peut lire ceci : “la toxicité englobe l’ensemble des effets néfastes d’un toxique sur un organisme vivant.” Autrement dit, il s’agit de la capacité inhérente à une substance chimique de produire des effets nocifs dans un organisme vivant et qui en font une substance dangereuse. L’effet néfaste est lié à la dose, à la voie d’absorption, au type et à la gravité des lésions ainsi qu’au temps nécessaire à l’apparition d’une lésion. Un effet aigu se fait sentir dans un temps relativement court (minutes, heures, jours), tandis qu’un effet chronique ne se manifeste qu’après un temps d’exposition relativement long et de façon permanente (semaines, mois, années). Un effet local survient au point de contact, tandis qu’un effet systémique survient à un endroit éloigné du point de contact initial.

“Il y a, à l’heure actuelle, de nombreux systèmes devenus toxiques, par incohérence entre responsabilité et pouvoir, et c’est dangereux.”

MCS : Sans doute de nombreux systèmes sont-ils toxiques par incohérence entre responsabilité et pouvoir. Je ne suis pas sûre que ce soit plus particulièrement le cas aujourd’hui qu’autrefois. Mais il y a certainement un hiatus entre l’existence effective de ces dysfonctionnements et les discours de “bien-être au travail” dans le monde de l’entreprise et de “l’élève au centre” dans celui du milieu scolaire. Je me demande d’ailleurs si ce paradoxe n’a pas sa source dans le rôle de l’école lui-même : la première tension qui génère activement des effets de pouvoir tient probablement au fait que l’école doit viser ce double but de développer les forces et les talents individuels des élèves, d’une part, et qu’elle doit le faire dans une organisation qui oblige tous les élèves à passer par elle, d’autre part. Ce double objectif créé des tensions difficiles à résorber.

CVV : En effet, le système entier est régulièrement mis, ou se met dans une double contrainte. Gregory Bateson est le premier à avoir mis en lumière ce mécanisme, qui engendre une situation perdante dans tous les cas: une situation dans laquelle “vous êtes mis en échec si vous faites la chose, et vous êtes mis en échec si vous ne la faites pas”. Le célèbre exemple : « Sois spontané », illustre magnifiquement bien ce concept. L’être humain décodera ce système comme une menace, un danger, et sa façon de réagir sera le stress. Le stress étant un inhibiteur important de l’apprentissage, la boucle est bouclée, et une troisième mise en échec se produira. Nous pourrions illustrer cela par notre schéma ci-dessus : une prise de pouvoir immédiate par une personne sur une autre personne, mettant l’interlocuteur dans la case en bas à gauche, sans pouvoir ni responsabilité. Si l’interlocuteur est armé et assertif, il ne restera pas dans cette case, bien trop dangereuse, et se remettra en haut à droite d’une façon ou d’une autre.

MCS : Comme enseignant, je peux bien m’attacher au développement de chaque élève, mais je dois aussi accomplir le programme, le même pour tous et dans un temps donné et, de l’idéal du quadrant supérieur droit, je glisse parfois un peu vers le quadrant inférieur droit, reléguant certains élèves quelque part sur la moitié gauche de la matrice. Comme directeur, je dois obtenir des enseignants qu’ils sachent expliciter leurs attentes auprès des élèves, qu’ils soient à même de formuler toutes les indications qui permettront aux élèves de progresser, et les enseignants doivent jouir d’autonomie pour le faire. Mais toutes ces qualités ne feront pas le poids si ces mêmes enseignants tardent à rendre les notes à l’administration ou s’ils arrivent systématiquement en retard au cours, auquel cas une remise à l’ordre viendra signifier les limites de cette autonomie. Comme chef du Département de l’éducation, je peux avoir à cœur de voir les dispositifs pédagogiques les plus variés permettre aux élèves de s’épanouir mais je dois aussi édicter des règles qui garantissent la sécurité des élèves et l’équité entre eux, exigences qui peuvent entrer pas mal en contradiction avec le premier souhait.

CVV : Effectivement, tous ces exemples indiquent qu’un déséquilibre entre responsabilités et pouvoir peut se produire très rapidement, et très régulièrement de manière inconsciente et automatique. De nombreux automatismes nous gouvernent, influençant nos prises de décisions. Il est extrêmement rare, je pense, qu’une personne se dise consciemment : « Je vais prendre le pouvoir sur cet enfant ou sur ce collègue et produire un dysfonctionnement majeur qui stressera l’ensemble de la collectivité ». Nos mécanismes psychiques à l’œuvre sont subtils, il s’agit d’habitudes profondément ancrées au niveau des individus et des institutions. Quelle en est la cause profonde ? Nous le verrons plus loin dans ce billet : le fonctionnement actuel du cerveau et l’impossibilité pour le Mode Mental Automatique de « penser systémique ».

“Je fais un grand pas en avant, lorsque, angoissé ou déprimé, je comprends que mon état est provoqué par l’abus de pouvoir de mon chef sur moi qui exige des résultats que les moyens qui me sont accordés ne me permettent pas d’atteindre.”

MCS : Je me demande d’ailleurs si les systèmes n’avancent pas, précisément, par réajustements successifs, par recherche constante d’un équilibre sans cesse menacé. Exactement comme nous buvons de l’eau pour rétablir l’homéostasie de notre métabolisme à échéances régulières, n’importe quel système doit pouvoir se réguler, rétablir son équilibre en permanence.

Nous sommes sans arrêt affectés par des causes extérieures, dirait Spinoza, c’est-à-dire qu’elles ont sur nous un effet réel qui infléchit notre existence, provoque une action de notre part, à coup sûr déclenche une sensation ou une émotion. Si ces dernières sont négatives pour nous en ce qu’elles diminuent notre puissance d’agir (les deux quadrants de gauche de ta matrice), il est important de trouver les moyens d’en sortir. Mais pour ce faire, c’est-à-dire pour comprendre que l’effet de l’action des autres sur nous n’implique pas une pure passivité de notre part, il faut que le mécanisme qui est à l’oeuvre dans les rapports interpersonnels et la nature de leurs effets sur nous soit compris. Dans le modèle que tu proposes, la compréhension du caractère systémique du mécanisme à l’oeuvre, simple comme les règles d’un jeu de go et aussi fertile en possibilités concrètes, est une manière d’adopter la position un peu “méta” qui nous permet de voir la situation de l’extérieur et d’en sortir. Je fais un grand pas en avant, lorsque, angoissé ou déprimé, je comprends que mon état est provoqué par l’abus de pouvoir de mon chef sur moi qui exige des résultats que les moyens qui me sont accordés ne me permettent pas d’atteindre. Ou, comme élève, je ne subis plus sans recours le despotisme d’un enseignant si je comprends qu’il ne me fournit pas les informations adéquates qui me rendent capable d’effectuer le travail qu’il exige. Chez Spinoza, ce rééquilibrage se fera, entre autres, par la compréhension de ce qui est en jeu à la fois dans les effets du monde sur moi et dans la réaction que ces effets provoquent en moi, c’est-à-dire par la soigneuse distinction entre ces deux plans (la cause et les effets sur moi). Tant que la confusion n’est pas levée, je reste démotivé ou déprimé sans comprendre de quoi mon mal-être est fait, m’en attribuant la cause intégralement (je suis nul) ou l’attribuant exclusivement à l’extérieur (C’est la faute des autres). L’analyse est fautive dans les deux cas parce qu’incomplète et il est illusoire d’en attendre une solution. Je ne résiste pas au plaisir de citer :

“(…) J’ai par–là embrassé tous les remèdes aux affects, autrement dit tout ce que l’Esprit, considéré en lui-même, peut contre les affects ; d’où il appert que la puissance de l’esprit sur les affects consiste 1° dans la connaissance même des affects 2° en ce qu’il sépare les affects d’avec la pensée d’une cause extérieure que nous imaginons confusément (…)”, (Ethique IV. De La liberté humaine, proposition XX, Scolie).

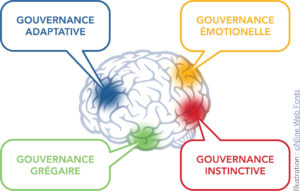

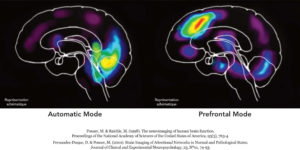

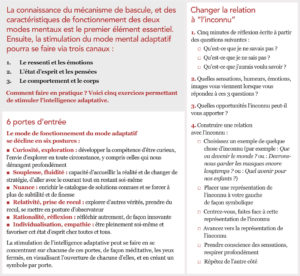

CVV : Nous pouvons également éclairer cela à la lumière du fonctionnement du cerveau. Dans notre premier billet, nous avions évoqué nos Modes Mentaux : le Mode Mental Automatique, qui est parfait pour gérer les situations simples et connues et le Mode Mental Adaptatif, qui nous permet de gérer les situations complexes et nouvelles, telle celle que nous vivons actuellement. Et pourtant, le changement est compliqué, alors que nous sommes « câblés » pour pouvoir le gérer. Comment est-ce possible ? Le Mode Mental Adaptatif est plus lent et moins bruyant que le Mode Mental Automatique, qui de plus n’aime pas changer ses habitudes et essaie parfois désespérément de contrôler une situation qui lui échappe. Ce conflit intérieur entre les deux Modes Mentaux provoquera du stress. Le Mode Mental Automatique ne pense pas « systémique », et il est extrêmement compliqué pour cette partie du cerveau de penser aux conséquences lointaines d’une action immédiate.

Jacques Fradin et son équipe de l’Institut de Médecine Environnementale ont décrit très précisément nos différentes gouvernances cérébrales. Le Mode Mental Automatique est composé de deux grands pilotes :

- La Gouvernance Emotionnelle, qui apprend par plaisir/déplaisir, et qui « contient », des valeurs, des principes, les motivations primaires évoquées dans le billet précédent, des intolérances. En bref, toute notre histoire personnelle, culturelle et éducative ;

- La Gouvernance Grégaire, qui gère la place instinctive que l’on occupe dans un groupe. Largement inconsciente, cette gouvernance et une des grandes causes de dysfonctionnement, car elle est mue par le pouvoir, non pas le pouvoir « pour » l’autre, mais le pouvoir « sur l’autre ». En cas de stress, de pression, de déstabilisation, les personnes ayant en elles de la dominance auront tendance à l’exercer sur autrui. Dans ce système, il n’y a ni « bon, ni mauvais », car la dominance peut s’exercer si en face, les personnes laissent faire le comportement. La clé ? Le positionnement assertif, d’égal à égal, empêchant les dérives.

Le lien avec la grille responsabilité/pouvoir est le suivant : si nous avions toutes et tous un positionnement assertif, si nous n’avions pas la « peur de perdre » (le lien, la réussite, l’affection, la liberté…), si nous n’avions pas d’intolérances, en bref, si nous étions pilotés par la gouvernance adaptative, nous n’aurions probablement pas autant de déséquilibres entre responsabilité et pouvoir.

En terme d’évolution des espèces, nous n’en sommes pas là.

C’est pourquoi une des responsabilités qui devrait urgemment être prise par les gouvernements et les écoles est la suivante: équiper tous les acteurs (professeurs, parents, élèves, directions, gouvernements) du mode d’emploi de l’humain, du fonctionnement du cerveau, de la connaissance de soi. Cela permettrait un langage commun, une prise de conscience et des décisions et régulations plus justes et plus rapides pour revenir à un meilleur équilibre entre bien-être et performance.

“En bref, si nous étions pilotés par la gouvernance adaptative, nous n’aurions probablement pas autant de déséquilibres entre responsabilité et pouvoir.”

MCS : Tu fais de la compréhension de ces gouvernances cérébrales la clé d’une amélioration de nos systèmes. L’école doit s’en emparer comme de n’importe quelle autre discipline, tant elle est indispensable pour donner l’éclairage adéquat sur n’importe quel type de rapports. Spinoza ne dit pas autre chose. Il y a une espèce de physique des rapports qui doit être connue au même titre que la physique du monde extérieur. Ce que tu appelles “le mode d’emploi de l’humain”. Pour moi, cette compréhension ne devrait effectivement pas être limitée aux intervenants. Les élèves, au fur et à mesure qu’ils grandissent, sont soumis à ces rapports qu’ils doivent aussi être en mesure d’analyser en corrélation avec leurs capacités cognitives. Je suis très perplexe, par exemple, sur le fait qu’on commence en général à prendre en charge la problématique de ”la confiance en soi” des élèves précisément au moment où, après les avoir laissés croupir pendant des années dans le quadrant inférieur gauche de ton schéma, on s’avise qu’ils l’ont perdue.

CvV : Oui ! A l’extrême, cela empêcherait aussi des dérives, telle que la toxicité humaine : est ou devient toxique une personne qui, dans la relation ou dans l’organisation, se comporte de telle manière qu’elle génère du désordre, de l’inefficience et de la souffrance parce qu’elle exerce insuffisamment ou abusivement son pouvoir. Je pense que nous avons tous et toutes nos parts d’ombre et de lumière, et qu’une des grandes quêtes est de chercher un équilibre.

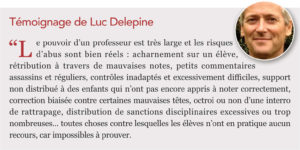

MCS : Il est effectivement difficile de croire qu’une personne puisse être toxique par méchanceté pure. Comme Platon mettait dans la bouche de Socrate l’idée que personne ne fait le mal volontairement, j’ose penser qu’on abuse le plus souvent de son pouvoir pour des raisons qui nous échappent, pour rétablir en soi un déséquilibre qu’on n’a pas identifié. Il m’est arrivé de penser que la raideur impitoyable de certains enseignants ou de dirigeants reposait sur un déficit de confiance. Manque de foi en l’autre, manque de confiance en soi-même. L’Hyper-investissement, chez un enseignant, peut être le fruit d’un manque de foi en l’élève doublé d’un sentiment de responsabilité exacerbé : tout ce qui aidera l’élève à progresser devra passer strictement par l’exécution de ce que le maître lui demande ! Pour entrer au royaume du savoir, l’élève passera par le chas de l’aiguille qui lui est tendue ! Il y a là un abus de pouvoir (le maître est clairement dans le quadrant inférieur droit) mais il ne le sait pas. Il travaille lui-même énormément pour donner aux élèves le meilleur de lui-même et ce qu’il exige en retour est démesuré ou appauvrit l’élève qui doit montrer patte blanche en se limitant à dupliquer la parole du professeur.

Il n’est pas si rare, non plus, d’observer chez les enseignants une réticence à collaborer avec leurs collègues devant les élèves, comme si un danger pouvait les guetter dans la comparaison possible. Pourtant, regrouper des classes habituellement séparées, mélanger les classes d’âge et animer des séquences ou des activités en duo, en donnant à voir, précisément, la différence d’approche (en philosophie, ou en analyse littéraire par exemple) d’un enseignant à un autre, la mettre en jeu devant et avec les élèves, peut être très profitable, lumineux même pour les élèves qui comprennent dans un tel dispositif la part d’humain, l’apport de l’individu dans l’élaboration du savoir. Pourquoi ne le fait-on pas plus souvent ? Quelle crainte là-dessous ? La collaboration des cerveaux n’est-elle pas le secret de l’évolution de nos savoirs ? Pourquoi ne pas la mettre en scène aussi régulièrement que possible ? Au-delà des difficultés organisationnelles de tels modèles d’enseignement se cache, peut-être, le paradoxe dont nous parlions tout à l’heure et de la difficulté à assurer, continuellement, l’équilibre entre pouvoir (moyens d’actions adéquats) et responsabilité. C’est qu’un enseignant est aussi un employé qui doit rendre des comptes à une hiérarchie qui ne craint souvent rien plus que les recours, les critiques, tout ce qui sort du cadre et du mode automatique…

CVV : Oui, effectivement, la grande question est : comment sortir de ce cercle vicieux ?

Le premier élément est le suivant : prendre conscience des émotions, du langage du corps et de notre ressenti. En effet, la gouvernance instinctive, notre pilote intérieur spécialiste de l’intégrité psychique et physique, nous alertera des dangers réels ou perçus par un mécanisme bien connu : le stress. Nous avions évoqué cela dans nos billets précédents. Approfondissons cela à la lumière systémique. Un stress important sera souvent un indicateur de « quadrant haut gauche ou quadrant bas gauche », autrement dit : responsabilité sans le pouvoir correspondant, ou : ni responsabilité ni pouvoir.

A partir de là, il y a deux voies possibles : l’engagement ou le dégagement.

– Le dégagement consiste en ceci : donner les conséquences de la décision à la personne ou au groupe qui l’a prise.

– L’engagement consiste en ceci : reprendre notre propre pouvoir, ni plus, ni moins.

Les pistes que tu évoques sont intéressantes également, et elles mettent en jeu l’intelligence collective. Ces pratiques sont de plus en plus connues, il y a des méthodes, des outils, et ils sont encore peu utilisés dans les écoles. Une belle responsabilisé des gouvernements est aussi de se former à ces techniques, d’une part pour montrer l’exemple, et d’autre part, pour favoriser un changement viral. Actuellement, les écoles et enseignants qui les utilisent doivent faire appel à leur propre audace pour ne pas se sentir jugés, décalés, et risquer d’être « en retard sur le programme ».

Lorsque je forme des enseignants, nous arrivons souvent à la conclusion suivante : l’enseignant est libre du chemin qu’il emprunte, à l’intérieur du programme et de la classe. Retrouvons la liberté d’être, de penser et de faire !

En fait, en conclusion de ce long chemin autour de la question du pouvoir, on prend conscience de ce qu’il n’y a pas une grosse révolution à faire. Comme souvent, ou comme presque toujours, tout est question de la compréhension des mécanismes qui sont en jeu dans les rapports entre les personnes et dans la représentation de soi…

MCS : En effet, la prise de conscience des mécanisme mentaux est la clé du pouvoir juste et de l’épanouissement. Elisabeth et Luc, que nous avons cités dans notre entretien, en témoignent dans leurs textes reproduits ci-dessous : ils sont de très bons enseignants, non parce qu’ils sont bons une fois pour toutes mais parce qu’ils savent interroger leurs pratiques et leurs effets en permanence et en conscience.