Du classique du cinéma intitulé The Mission – protagonisé en 1986 par Robert De Niro et Jeremy Irons – au plus récent Silence (2016) de Martin Scorsese, les jésuites apparaissent discrètement en toile de fond de notre culture cinématographique sans que l’on sache généralement qui ils sont, ou quel fut leur rôle dans les conquêtes menées par l’Europe dès la Renaissance. On se doute de leur mission première, bien sûr : comme les franciscains, ou les dominicains, ils se donnent pour mission, dès la création de l’ordre au XVIe siècle, de ramener les « païens » au christianisme. Autrement dit, ils entreprennent de conduire les populations indigènes des territoires colonisés à ce qui était considéré comme la seule vérité permettant de sauver leur âme, alors aptes à passer les portes du paradis. Ces aspirations sotériologiques et leur mise en œuvre sont conçues, par leurs responsables, comme une « conquête spirituelle », menée conjointement à la conquête militaire des laïques.

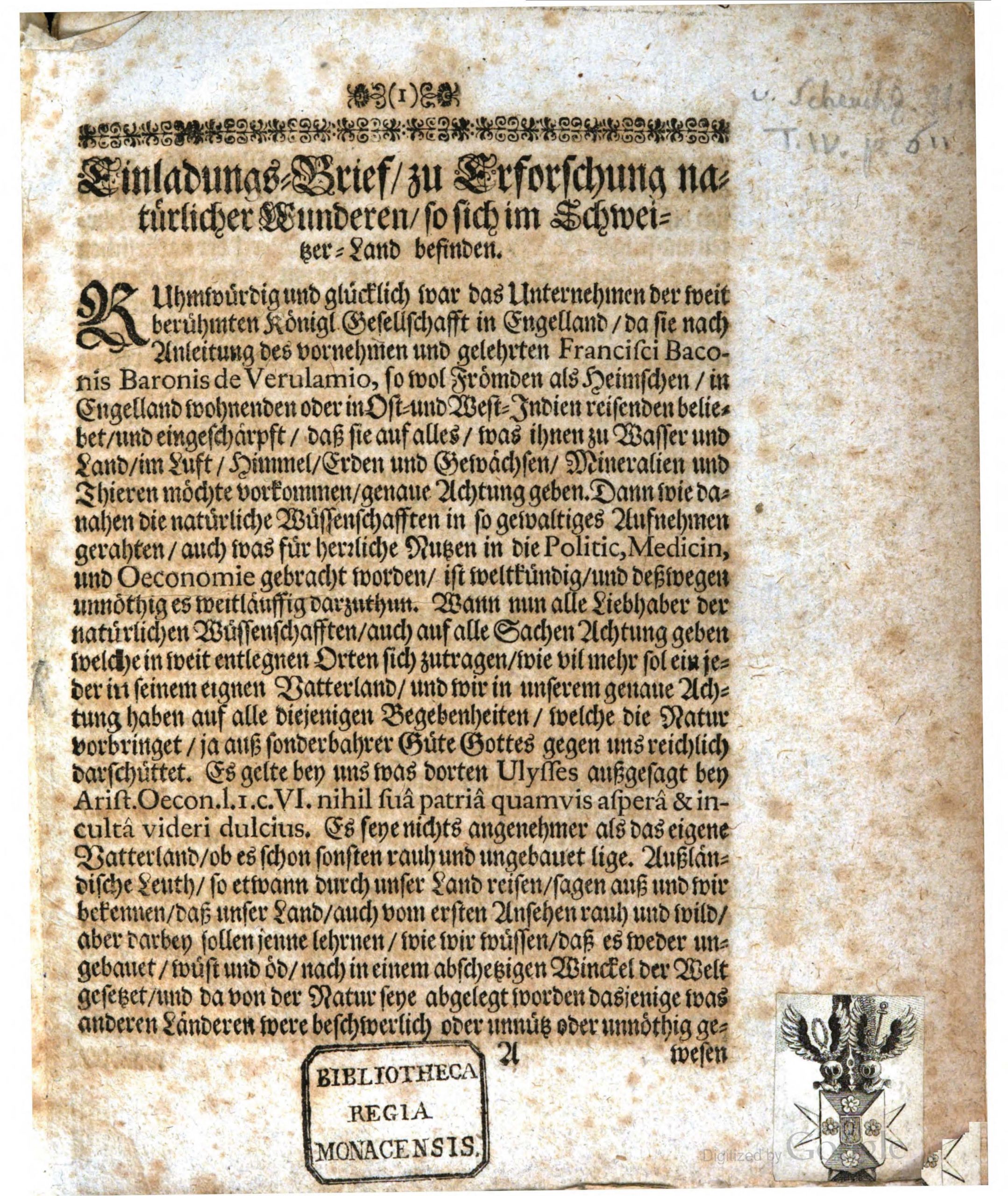

Une dimension généralement méconnue de la Compagnie de Jésus est qu’il s’agissait d’un ordre religieux extrêmement bien organisé, pourvu d’un système éducatif avancé et influent, ainsi que d’un réseau de communication sans équivalents. L’institution a joué un rôle central dans la circulation des connaissances nouvellement amenées par les conquêtes. Dès sa création, le Collegium Romanum – remplacé aujourd’hui par Pontificia Università Gregoriana – était l’une des universités les plus réputées en Europe, intégrants des jésuites de renom sur la scène intellectuelle européenne ; pensons à l’astronome Christopher Clavius, en partie responsable de notre calendrier grégorien, ou à l’étudiant Matteo Ricci, reconnu pour ses connaissances étendues du monde chinois. Parmi ces savoirs en circulation, on compte une portion non négligeable de ce que l’on connaît, aujourd’hui, de communautés indigènes disparues ou non, de leurs langues, de leurs techniques médicales et de leur culture en général. Ces savoirs ont pour base les témoignages, les rapports, les compilations, les histoires, ou encore les traités d’histoire naturelle, produits notamment par les jésuites. En d’autres termes, notre regard sur ces éléments du passé dépend de celui, souvent minutieux, mais aussi chrétien et européen, que les missionnaires ont bien voulu mettre par écrit.

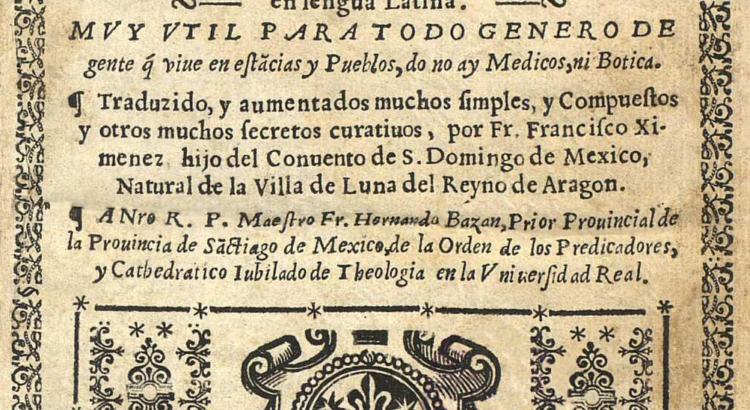

En 1646, un jésuite né en Amérique, d’ascendance espagnole, fréquente l’atelier romain d’un imprimeur nommé Francesco Cavalli. Voilà quatre ans que ce religieux, nommé Alonso de Ovalle, se meut entre l’Espagne et l’Italie pour la mission diplomatique qui lui a été confiée. Il doit trouver 46 novices prêts à sacrifier leur vie au nom de la propagation de la parole du Christ dans l’une des zones les plus conflictuelles, reculées et instables du continent : le sud du Chili. Pour persuader son public cible, Ovalle fait imprimer, à la fois en Italien et en Espagnol, sa description naturelle et historique du Chili : la Histórica Relación del Reyno de Chile. La Capitainerie générale du Chili, alors dépendante de la Couronne espagnole, y apparaît comme le territoire au climat le plus similaire à l’Europe de toute l’Amérique. Ses ressources naturelles y sont présentées comme les plus propices à mener une vie à l’européenne, et ses indigènes y figurent comme les plus favorables à la conversion. Le livre d’Ovalle circule en Europe, dans les maisons et noviciats de l’ordre, et sera réédité à plusieurs reprises jusqu’à nos jours.

Aujourd’hui, au Chili, cette œuvre d’une qualité littéraire extraordinaire est considérée comme un classique du savoir historique et de la littérature en prose. L’ouvrage d’Ovalle est périodiquement brandi comme un élément fondamental du patrimoine national, notamment à cause des informations qu’il transmet sur l’époque coloniale, ainsi que sur les populations indigènes de la région. Cependant, au-delà de la valeur patriotique de ce livre, il n’est que très rarement lu et analysé par les historiennes et historiens en tenant compte de sa dimension christianocentrée. Car, au-delà des « faits » historiques qu’il nous a fait parvenir, l’ouvrage répond à des objectifs très précis qui influencent indéniablement ses descriptions. Ici encore, le regard que l’on porte sur les êtres humains du passé reste donc tributaire du regard particulier d’un jésuite. Ce document n’est pas qu’une machine confortable à remonter le temps ; il est aussi un témoignage du regard qu’un religieux porte sur une réalité donnée, et qu’il convient de comparer avec d’autres histoires similaires (celle de Diego de Rosales).

Au-delà des ruines qui font passer Rome pour un musée à ciel ouvert, on se doute rarement que la ville renferme dans ses nombreuses archives les traces écrites de cette pesante et complexe période de conquêtes européennes. L’Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), situé à deux pas du Vatican, à Borgo Santo Spirito, renferme la plus grande portion de documentation appartenant à la Compagnie : les échanges épistolaires entre les missionnaires et le Supérieur général de l’ordre, à qui revenait toute décision finale importante ; les rapports annuels que les provinces jésuites avaient l’obligation d’envoyer au siège de l’ordre à Rome, depuis les quatre coins du monde.

C’est sur ces archives, et sur une lente et minutieuse lecture de leur documents, que se portera mon attention à Rome durant les 10 prochains mois. Les traces de l’activité diplomatique d’Ovalle à Rome, de l’impression de son ouvrage, ou de la politique institutionnelle de l’ordre religieux, sont autant d’éléments indispensables à une compréhension en profondeur de cette histoire. Ces éléments participent à ce qui caractérise et oriente les descriptions de ce Monde encore perçu comme « Nouveau » en 1646. Les descriptions d’Ovalle, comme toutes descriptions, témoignent d’un regard particulier porté sur une réalité (américaine), traduit, à travers l’écriture, à l’attention d’une réalité différente (européenne). Et qui dit « traduire », dit « trahir ». Traduttore traditore.

Stefano Rodrigo Torres (1991) – Histoire

Stefano Rodrigo Torres est un chercheur qui se consacre à l’étude des missions jésuites et des chroniques américaines du XVIIe siècle, sujet de sa thèse de doctorat. Il a obtenu une licence en sciences religieuses et en histoire à l’Université de Lausanne. Son mémoire de Master, un cas d’histoire criminelle et judiciaire dans le contexte chilien du XVIIIe siècle, a reçu le prix Fritz Stolz 2019 de la Société suisse des sciences religieuses (SGR-SSSR). Il enseigne actuellement à l’Institut d’histoire et d’anthropologie des religions (IHAR) et fait partie du comité de rédaction de la revue universitaire Asdiwal. Revue genevoise d’anthropologie et d’histoire des religions. Ses recherches l’ont conduit dans des archives en Espagne et au Chili. À Rome, il va développer son projet de recherche Lire et décrire l’altérité : les relations historiques des jésuites Alonso de Ovalle et Diego de Rosales sur Chili (XVIIe siècle) à travers les archives de la Compagnie de Jésus (ARSI).