Dans les deux posts précédents, et plus particulièrement dans celui destiné aux sciences humaines et sociales, nous avons commencé une approche systémique, globale du Covod-19 et de son implication sur notre vie, notre monde et son évolution. Mais pour bien comprendre la situation et la manière de la vivre, nous ne pouvons faire l’impasse sur les sciences de la nature et les mathématiques. Le post d’aujourd’hui va donc s’efforcer de tisser des liens entre la propagation du Covid, ses effets sur la santé et la manière dont les états ont réagi face à cette crise.

Développer des connaissances contextualisées pour comprendre la complexité du monde et y faire face de manière responsable.

La respiration chez les plus jeunes, la cellule chez les plus grands, le corps humain d’une manière générale est le sujet de prédilection de la biologie, cette dernière faisant partie du domaine plus large de MSN (maths et sciences de la nature) dans le Plan d’études romand (PER). Cela tombe bien. Pour comprendre comment le Covid-19 s’y prend pour être mortel, il faut avoir certaines notions sur ces sujets. Alors, pourquoi ne pas l’utiliser pour les apprendre?

Pourquoi devons-nous respirer? Que devient l’air une fois entré dans nos poumons? Pourquoi ne plus respirer entraîne la mort? Le Covid-19 déclenche une réaction inflammatoire qui, finalement, induit la présence d’eau dans les alvéoles pulmonaires, empêchant le passage de l’oxygène dans le sang. Cette vidéo des HUG présente de manière assez simple ce phénomène: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=9aHlFkatMIk&feature=emb_logo.

Découvrir cela peut-être proposé comme une intrigue digne de la police scientifique. Nous connaissons le tueur, nous savons que la mort est provoquée par une sorte d’étouffement… mais comment l’assassin s’y prend-il? Pour répondre à cette énigme, les élèves doivent comprendre comment l’oxygène (plus précisément, le dioxygène) traverse la paroi alvéolaire du poumon pour entrer en contact avec les capillaires. Ils doivent aussi comprendre pourquoi le corps a besoin de ce dioxygène et ce qu’il devient dans le corps. Voici une vidéo pas trop compliquée expliquant le mécanisme du passage alvéoles-capillaires: https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-respiration-92.html. Le didacticiel Pulmo de P. Perez, est un excellent support pour comprendre le fonctionnement de la respiration humaine, mais n’est pas disponible pour les Mac (du moins, pas pour le mien) : https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/les-logiciels-de-pierre-perez.

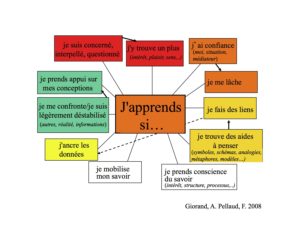

Pas besoin d’un cours en présentiel pour aborder ce sujet, mais d’un scénario qui va motiver les élèves à chercher par eux-mêmes les explications scientifiques. Là encore, en fonction de l’âge des élèves, des supports vont être proposés, des liens, des sites, des schémas, ou alors, le travail de recherche est laissé à la responsabilité des élèves. Les niveaux de formulation exigés vont varier en fonction des connaissances préalables et de ce que les élèves ont déjà vu en classe. L’utilisation d’un vocabulaire scientifique n’est pas toujours nécessaire. En effet, il masque souvent de grandes lacunes de compréhension. L’explication phénoménologique, à travers un vocabulaire courant, est souvent plus pertinente, car elle oblige l’élève à expliquer “avec ses mots” ce qui se passe réellement. Pour rendre compte de ce phénomène, on peut très bien demander à l’élève de se filmer lorsqu’il réalise un dessin qu’il va commenter, avec la consigne: “explique comme si tu devais faire comprendre cela à un enfant plus jeune que toi”. Bien sûr, un temps limite est donné pour le film, mais pas forcément des objectifs trop précis, qui enfermeraient les explications dans le cadre de “ce que veut le prof”…

Avec les plus grands, même si un premier travail peut également porter sur cette thématique -histoire également de rappeler quelques connaissances de base- les principaux éléments constitutifs de la cellule doivent être convoqués. L’occasion de parler de membranes, de cytoplasme, de noyau, de transcription, d’ARN, mais également d’acidité, le pH devant être modifié par le virus pour permettre la fusion de son enveloppe avec la membrane vésiculaire de la cellule dans laquelle il s’est introduit par endocytose. Un article extrêmement complet “Antiviraux et vaccins : le point sur les pistes pour freiner le coronavirus” mais assez ardu est proposé sur le site de The Conversation. En choisissant certains paragraphes, il peut devenir un très bon support destiné aux élèves pour comprendre les mécanismes qu’utilise le virus pour entrer dans la cellule et s’y reproduire. Cet article propose également une vision très précise de comment la science fonctionne et plus encore pour faire face à cette crise planétaire. L’occasion de faire entrer les élèves dans une vision globale de ce que signifie “la science en train de se faire”.

Dans le même registre et pour suivre les pérégrinations des scientifiques, plusieurs articles de la même auteur sur les questions qui entourent l’origine animale du Covid-19 montrent comment la science avance, recule, cherche, teste, se confronte à ses pairs et rebondit: https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-mystere-origines-animales-epaissit-79290/. Il va sans dire que l’approfondissement de ce sujet conduit lui aussi jusque dans les profondeurs de la cellule et fait référence à d’autres maladies transmises par les animaux, tels que le SRAS ou Ebola. Des ressources “clé-en-main” pour des élèves de 12 à 16 ans abordent certains de ces sujets, à découvrir sur le site: https://blog.hepfr.ch/engage/. Pour ne pas faire croire qu’il n’y a qu’en Chine ou plus largement en Asie que l’on peut manger des animaux apportant des maladies à l’homme, un petit retour sur la “vache folle” peut être le bienvenu…

Si certains savent faire la différence entre un virus et une bactérie, ce n’est peut-être pas le cas de tous les élèves. Avant d’aller plus avant sur le lien entre virus et cellule, une petite recherche individuelle pour ceux qui ne sauraient pas dire en quoi un virus se différencie d’une bactérie et l’influence que cette différence fait sur les méthode de traitement et de prévention serait bienvenue. Cela permettrait d’ancrer certaines connaissances de base et, surtout, de comprendre les mesures prises et le sens que prennent les recherches, notamment celles portant sur un vaccin. Un excellent article, court et concis propose un éclairage sur ces différences, et met le doigt, en plus, sur une différence de grandeur notoire entre ces deux microbes: http://www.linternaute.com/science/biologie/expliquez-moi/virus-bacterie/virus-bacterie.shtml. L’occasion de parler d’ordres de grandeur et d’échelles, de transformations d’unités et d’extrapolation. Si un virus mesurait 1cm, quelle serait la taille d’une bactérie? D’une puce? Et moi, à cette échelle, quelle serait ma taille? Pour rappel, la taille d’une bactérie se situe entre 0.1 et 10 µm (micromètres). Le virus, quant à lui, mesure en 10 et 400 nm (nanomètres). 1mm = 1000 micromètres et 1000000 nanomètres. Une mise en bouche mathématique qui va nous permettre d’aller plus loin…

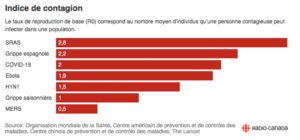

Car, pour réellement comprendre les mesures d’urgence imposées par les différents gouvernements, une approche mathématique est indispensable. Pour commencer cette réflexion et situer le problème, donner à lire l’article du Temps qui questionne la différence entre grippe et Covid-19: https://www.letemps.ch/sciences/covid19-bien-pire-quune-grippe tout en donnant des informations sur le nombre annuel de morts par la grippe. Ensuite, il faut s’intéresser à deux facteurs clé: le temps d’incubation, pouvant aller jusqu’à 14 jours pour le Covid contre 3 à 6 pour la grippe et le RO (nombre moyen de personnes auxquelles un malade risque de transmettre la maladie), qui se situe entre 2 et 3 pour le Covid, quand il n’est que de 1 pour la grippe saisonnière.  Ces informations sont disponibles dans un article très court: https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2619471-coronavirus-ou-grippe-differences-symptomes-incubation-diagnostic-mortalite/#incubation-coronavirus-grippe.

Ces informations sont disponibles dans un article très court: https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2619471-coronavirus-ou-grippe-differences-symptomes-incubation-diagnostic-mortalite/#incubation-coronavirus-grippe.

Comprendre la propagation du Covid passe par la compréhension des courbes exponentielles, et donc des puissances. Deux objectifs mathématiques importants qui peuvent être abordés dès le cycle II, surtout si l’on reprend l’histoire du roi Shirham qui n’a jamais pu payer sa dette en grains de blé à ben Dahir… Un excellent article présente cette légende et explique très clairement le mécanisme mathématique, tout en faisant le lien avec le Covid-19. A ne pas manquer! https://lactualite.com/sante-et-science/mathematiques-grains-de-ble-et-coronavirus/. Une fois le principe compris, on peut l’appliquer à la propagation de 3 personnes plutôt que de 2 et regarder la différence de courbe que cela produit. Il est intéressant, par la suite, de comparer ces courbes théoriques à celles que présente la situation actuelle mondiale et celles des différents états, pour voir dans quelle mesure elles suivent ou non les pronostics mathématiques. Une grille présentant les différents RO de plusieurs maladies contagieuses permet de mieux comprendre pourquoi certaines, bien que plus graves en termes de mortalité, ne conduisent pas aux mêmes mesures sanitaires.

Les mathématiques permettent également de comprendre en quoi les mesures de confinement permettent de gérer la crise. Là encore, un article (canadien) explique parfaitement la manière d’infléchir les courbes afin de permettre aux hôpitaux de ne pas crouler sous le nombre de malades: https://lactualite.com/sante-et-science/covid-19-aplatir-la-courbe-pour-gagner-au-limbo/. Ces réflexions sont à mettre en parallèle avec les non mesures prises (au début) par la Grande-Bretagne, misant sur “l’immunité de masse”. Lire à ce propos: https://www.letemps.ch/monde/royaumeuni-boris-johnson-tente-limmunite-masse. Une comparaison peut ensuite être faite entre le nombre de morts comptabilisés dans les pays les plus touchés -en proportion avec la population, encore une base mathématique importante- et les 32’000 morts attendus au Royaume-Uni.

L’idée d’immunisation de masse peut d’ailleurs être également étudiée en biologie, pour comprendre le mécanisme des anticorps et être mis en lien avec la manière dont fonctionne les vaccins vu précédemment.

Mais le domaine des mathématiques ne s’arrête pas là. Pour comprendre l’effondrement économique qui touche déjà certains secteurs et que redoutent les états, le recours aux mathématiques peut être très utile. En effet, plusieurs questions peuvent être posées: tout d’abord, qu’est-ce que le PIB et comment se calcule-t-il? Qu’est-ce qui, dans ces paramètres, contribuerait à une chute du PIB (en rester au cas de la Suisse)? Face au problème du financement de l’AVS et des caisses de retraite que rencontre la confédération, le coronavirus, en s’attaquant aux personnes âgées, n’apporte-t-il pas une solution économique? Comment les états peuvent-ils faire en sorte que les PME, les indépendants et même certaines grandes entreprises dont l’activité est gelée ne fassent pas faillite? Quel est le rôle des banques là au milieu? Et celui des impôts? Toutes ces questions, très terre-à-terre et basiques -mais qui posent souvent des questions éthiques- permettent de mieux comprendre ce qui se joue actuellement avec cette période de confinement. Ces informations peuvent bien sûr être mises en relation avec les textes demandés en français (voir premier post de SOS enseignants en détresse) où il s’agissait de s’intéresser à des personnes en difficulté.

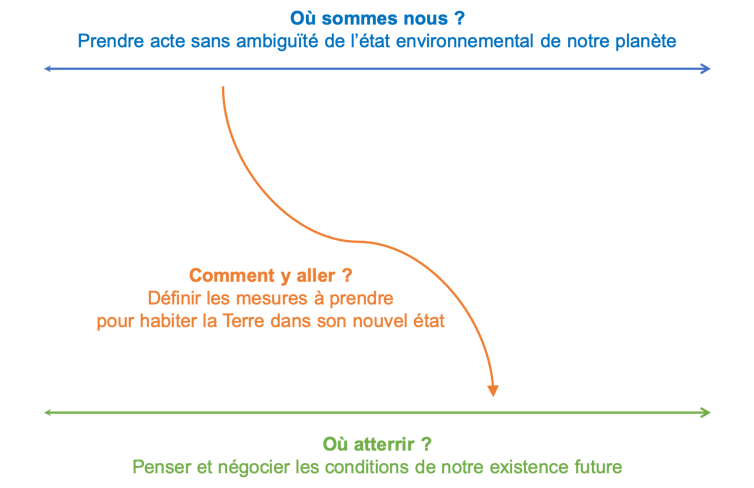

Ces bases établies, grâce à des recherches organisées de manière individuelles ou par groupes et compilées, soit dans un document écrit, soit lors d’une visio où ces informations seraient partagées, permettraient de rebondir sur les coûts prévisionnels d’un effondrement dû au changement climatique, évalué en 2006 par l’économiste Stern (une approche de ces données est proposé en sciences humaines et sociales (SHS) dans la deuxième partie de ces posts sur SOS enseignants en détresse) et celui que l’on peut prédire dans la situation actuelle. Si le “monologue du virus” (https://lundi.am/Monologue-du-virus) n’a pas été traité en SHS, il peut très bien servir de base de réflexion pour ce chapitre de mathématique qui tient de la résolution de problème. Il s’agit, dans ce cas, moins de chiffrer que de comprendre la complexité des paramètres dont il faut tenir compte et la manière dont ils interfèrent entre eux. Pour varier les supports, une carte conceptuelle peut être réalisée de manière collective. Une importance toute particulière sera portée sur les liens entre les items, ceux-ci méritant d’être explicités, car leur relation n’est pas forcément la même, et des boucles de rétroaction peuvent y apparaître, ce qui nécessite de s’y attarder de manière spécifique puisque leur résultat va augmenter ou diminuer l’effet initial et augmenter la complexité de la situation.

Plus tournée vers la chimie de l’atmosphère, on peut également rappeler que la pollution atmosphérique participe de deux manières à augmenter la dangerosité du virus. Tout d’abord, elle participe à développer chez les individus des faiblesses du système respiratoire et des maladies chroniques -telle que l’asthme- qui créent la fameuse “population à risque” chez laquelle le Covid-19 peut être mortel. Ensuite, elle favorise, grâce à ses microparticules en suspension dans l’air, la propagation du virus d’un individu à l’autre. Sans compter la mortalité qui l’accompagne en “temps normal”, elle doit donc être prise en compte dans le calcul du coût économique d’une telle pandémie et des économies potentielles auxquelles peut conduire une réduction de la pollution et des gaz à effet de serre. Un article intéressant, complémentaire à celui proposé en lien avec ce thème dans le post précédent, et mettant en évidence les composés de l’atmosphère qui participent à cette diffusion est proposé par Le Point : https://www.lepoint.fr/sciences-nature/quand-les-effets-du-covid-19-se-voient-depuis-l-espace-11-03-2020-2366739_1924.php.

Ce sujet est d’ailleurs infini pour ce qui est de la physique et de la chimie de l’atmosphère.

A nouveau, je le répète, ces propositions ne sont pas exhaustives et je serais tout à fait heureuse si d’autres propositions ou d’autres manières d’aborder ces sujets venaient les compléter. N’hésitez pas à utiliser les commentaires pour faire part de vos expériences, de vos suggestions ou de vos questionnements. Je me ferai un plaisir de les proposer dans la poursuite de ces posts. Je remercie d’ailleurs Gilles Blandenier, de la HEP BEJUNE, pour ses suggestions, déjà intégrées dans ce post!

Le dernier post sur ce sujet abordera les arts et les langues seconde et troisième et un petit bilan sur l’ensemble des compétences que cette drôle de situation peut développer chez nos élèves… à bientôt