Ils sont 50 millions sur les près de 327 millions d’Américains. Qu’ils soient clandestins ou aient des papiers, nés aux Etats-Unis ou en Amérique latine, laveurs de carreaux ou traders à Wall Street, les hispanophones sont toujours plus nombreux aux Etats-Unis. L’espagnol est une langue en pleine expansion. Cela se vérifie jusque dans de nombreux formulaires officiels, à commencer par ceux émanant de l’administration fiscale. C’est dire le poids de la langue. On part même de l’idée que vous pouvez vivre aux Etats-Unis sans parler l’anglais, pardi! Les médias s’y sont adaptés puisque près de 350 journaux sont édités en espagnol.

Selon des estimations de l’Institut Cervantès, les Etats-Unis pourraient même devenir le premier pays hispanophone au monde en 2050, avec 130 millions d’individus répondant à ces critères. Soit plus que le nombre d’habitants du Mexique. Donald Trump pourrait s’en réjouir, lui qui aime humilier le Mexique à propos des tensions à la frontière, là même où il s’imagine construire un immense mur pour freiner les migrants et les trafiquants de drogue. Mais que nenni. En mai 2016, en pleine campagne présidentielle, il avait bien tenté de draguer les Latinos avec un tweet maladroit. On l’y voyait tout sourire devant un immense taco bowl, pour souhaiter un joyeux Cinco de Mayo, fête mexicaine surtout célébrée aux Etats-Unis, tout en soulignant que les meilleurs se trouvaient dans sa Trump Tower, sur la 5e Avenue, à Manhattan.

Mais une fois qu’il a été élu, le discours a très vite changé. Plus de mine hilare, plus de taco bowl, plus de «I love Hispanics». Alors que 29% des Hispaniques ont voté pour lui en 2016, Donald Trump ne fera pas la promotion de l’espagnol, ni même celle du Spanglish. Au contraire. Très vite, il a supprimé la version espagnole du site officiel de la Maison-Blanche, que Barack Obama avait instaurée en 2009, un peu comme il avait masqué, lui le climatosceptique, toute référence au changement climatique. Les réactions ont été vives. Même le ministre espagnol des Affaires étrangères a fait part de son incompréhension.

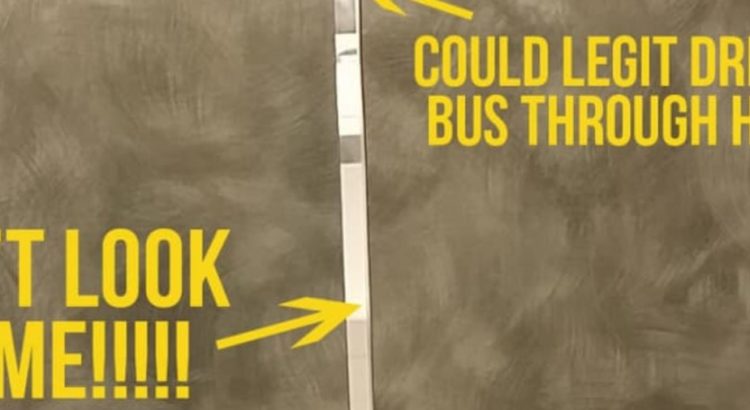

La Maison-Blanche n’a jamais vraiment donné d’explications. Officiellement, un nouveau site devait voir le jour fin 2017. Vraiment? Si vous le cherchez en tapant www.whitehouse.gov/espanol, vous tomberez toujours sur ce même message d’erreur qui s’impose depuis plus de deux ans. Rien, nada, passez à autre chose. Ou plutôt: cherchez l’erreur.