Marie Marga : la liberté retrouvée

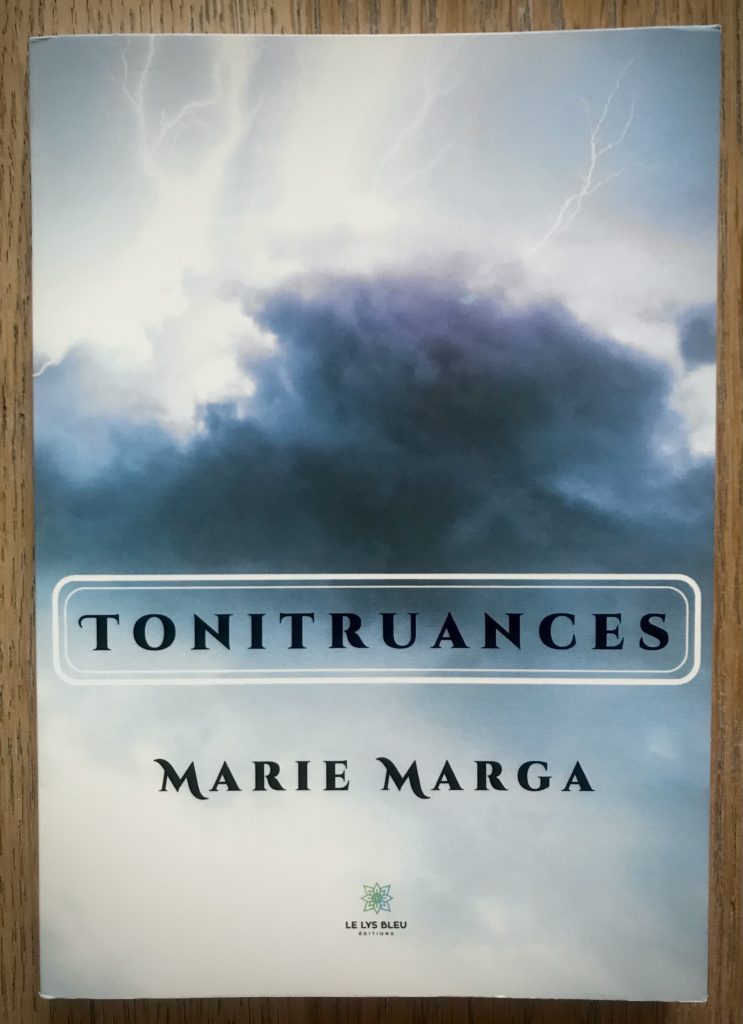

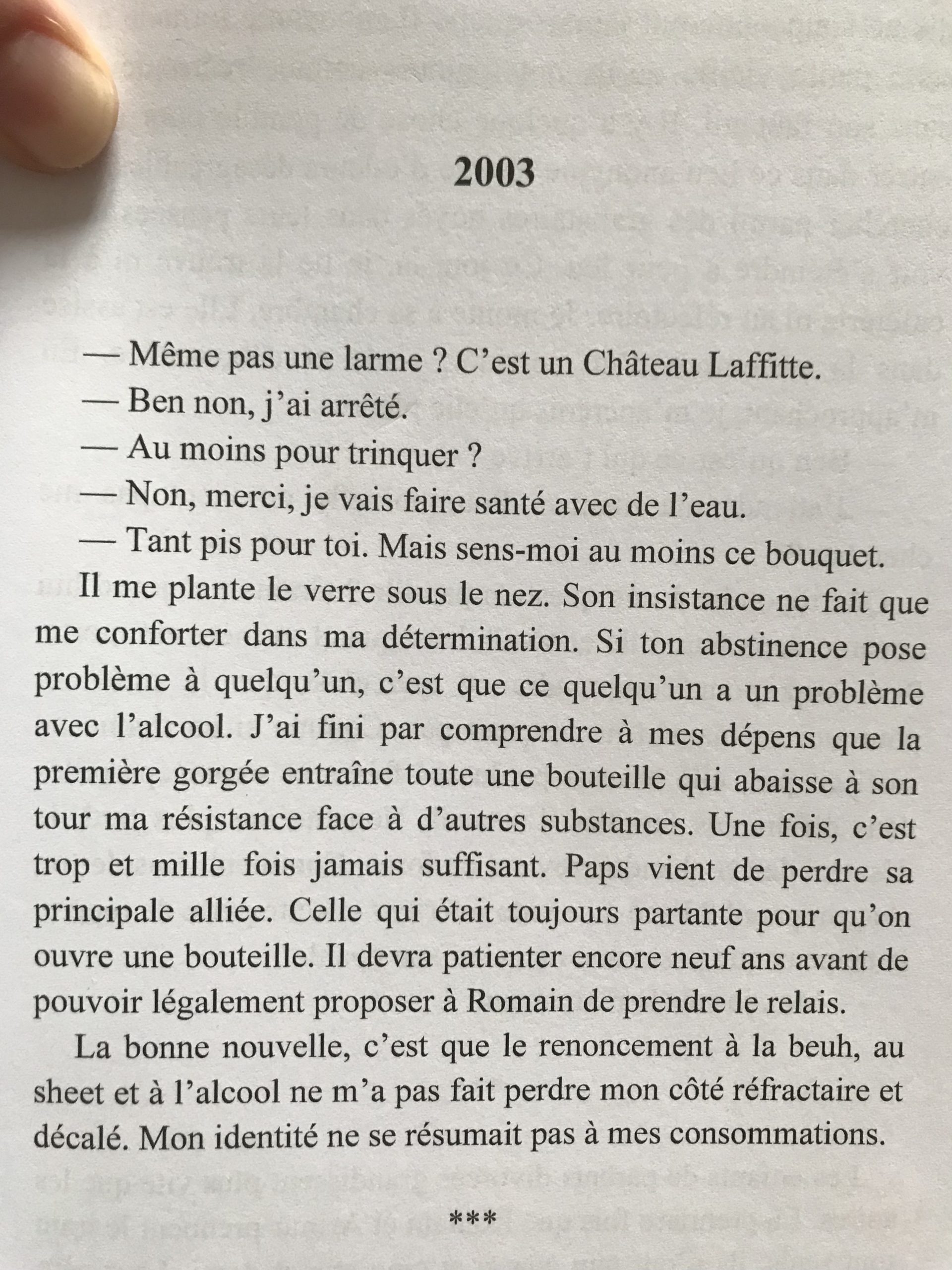

Face au soleil en cette journée trop chaude pour la saison, l’auteure de Tonitruances m’attend devant un jus de poire-carotte à une terrasse lausannoise. Mèche rebelle et voix douce, Marie Marga a dans le fond des yeux les orages de son existence. Issue d’une famille vaudoise et bourgeoise empoisonnée par les non-dits, elle grandit avec la rage au ventre et le goût de l’autodestruction. Passant de l’anorexie à la toxicomanie et à l’alcoolisme, elle découvre peu à peu que ces dysfonctionnements sont les divers symptômes d’une même maladie.

Face au soleil en cette journée trop chaude pour la saison, l’auteure de Tonitruances m’attend devant un jus de poire-carotte à une terrasse lausannoise. Mèche rebelle et voix douce, Marie Marga a dans le fond des yeux les orages de son existence. Issue d’une famille vaudoise et bourgeoise empoisonnée par les non-dits, elle grandit avec la rage au ventre et le goût de l’autodestruction. Passant de l’anorexie à la toxicomanie et à l’alcoolisme, elle découvre peu à peu que ces dysfonctionnements sont les divers symptômes d’une même maladie.

Le jour de notre rencontre, elle est particulièrement joyeuse. En ce mois de mars 2022, elle fête dix-neuf ans d’abstinence. Dix-neuf ans de liberté.

Paru aux éditions Le Lys Bleu, Tonitruances explique, avec des mots simples et une belle écriture, les chemins qui mènent à l’autodestruction et aux dépendances.

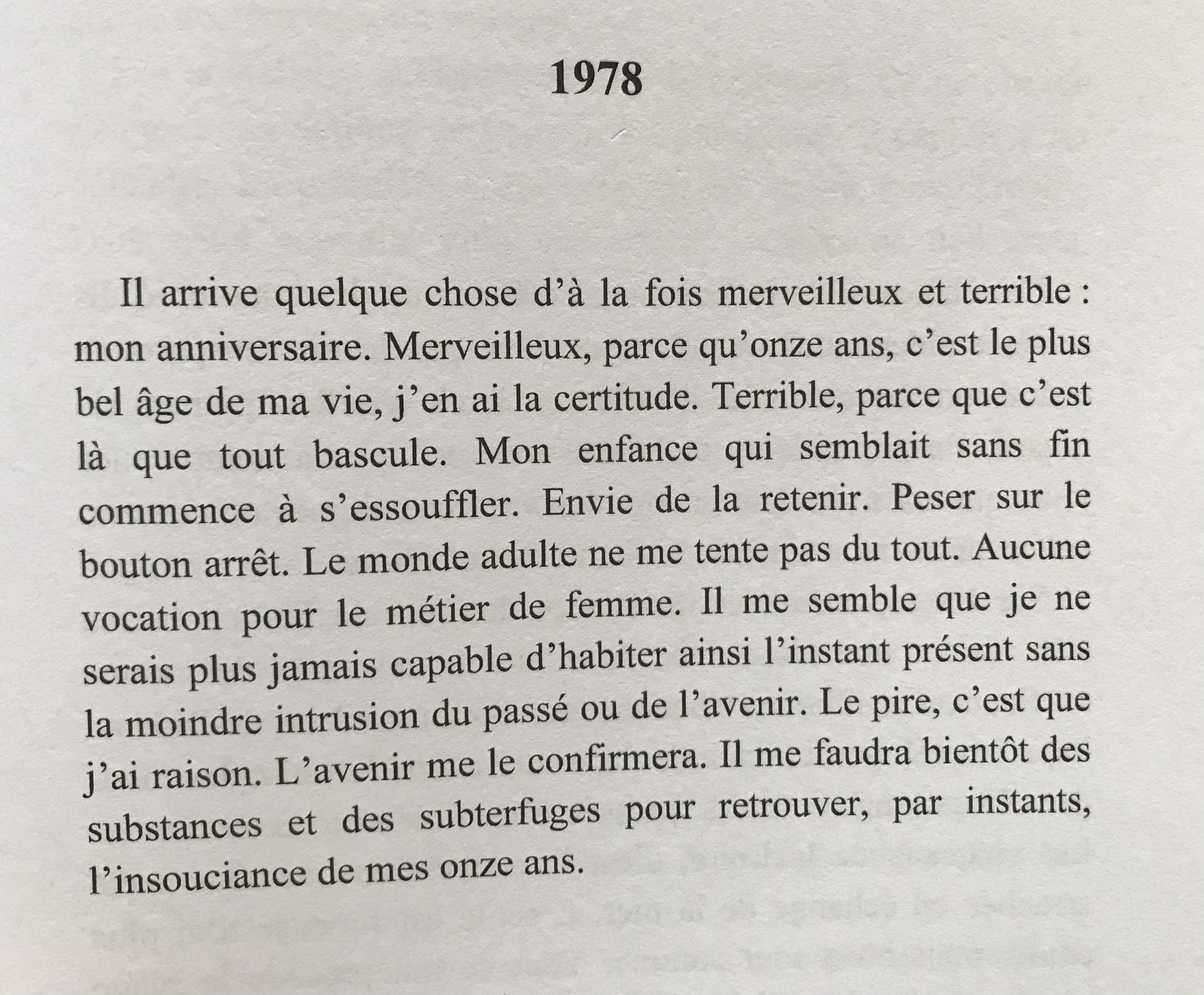

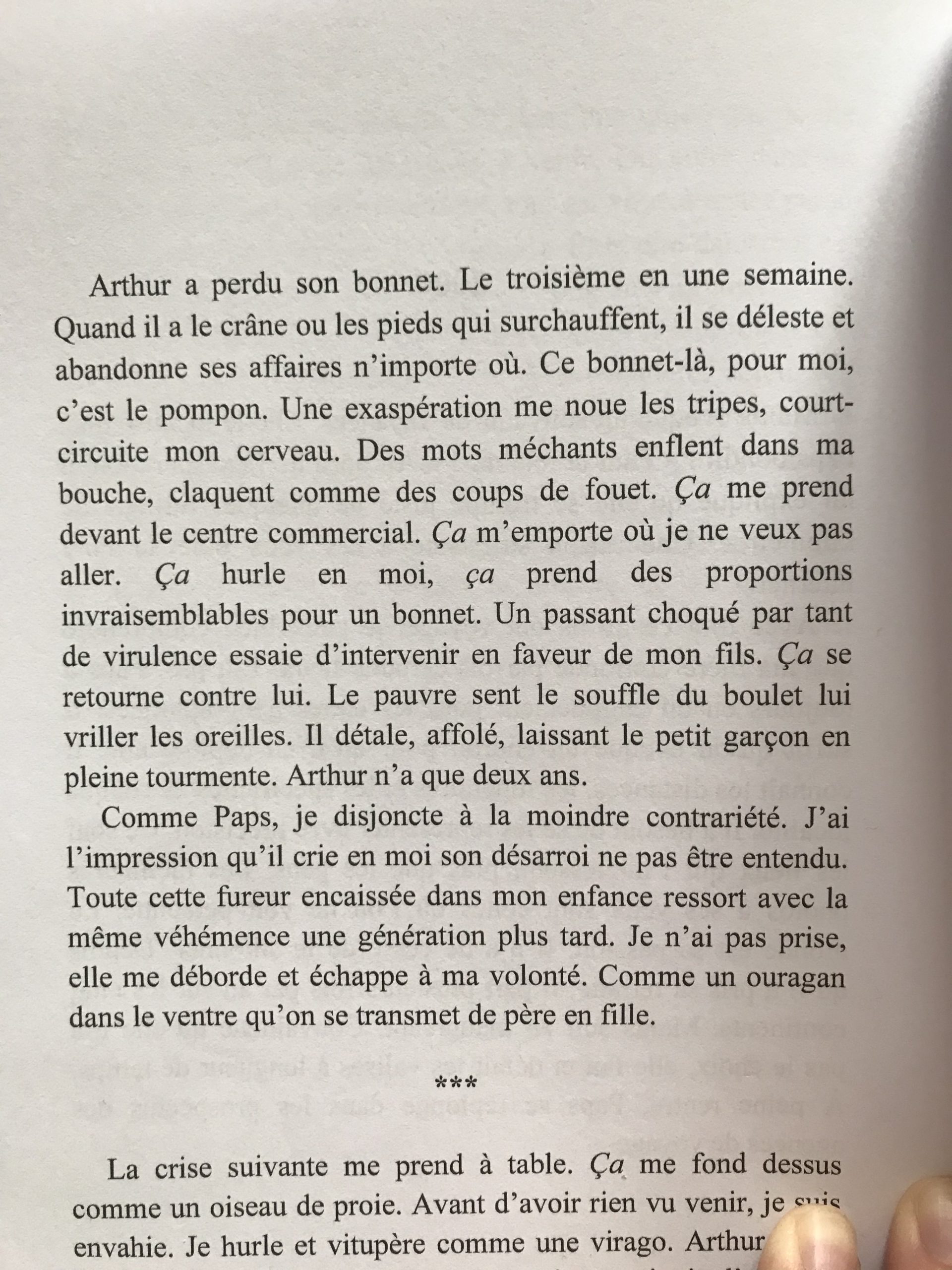

Comme dans un roman, nous sommes pris dans cette histoire vraie qui raconte, sans détours mais avec pudeur, la fausse-couche de la mère qui donne à Marie Marga le rôle du bébé de remplacement, la froideur du père, les relations affectives malsaines jusqu’à ce qu’elle rencontre l’amour de sa vie qui mourra tragiquement en exerçant son métier, sa quête éperdue de sexe et de tendresse… Marie Marga ne nous épargne pas, non plus, les pétages de plombs qu’encaissent ses propres enfants alors qu’ils sont encore très jeunes. Par chance, au début des années 2000, elle prend conscience de ses difficultés. Elle reçoit le soutien et la force nécessaires pour mettre un terme à ses dépendances le jour où elle pousse la porte des Narcotiques Anonymes. Elle découvre alors un climat de bienveillance, le pouvoir guérisseur de la parole et apprend à s’appuyer sur cette béquille pour reconstruire, autrement, ce qu’elle s’est acharné à détruire.

Comme dans un roman, nous sommes pris dans cette histoire vraie qui raconte, sans détours mais avec pudeur, la fausse-couche de la mère qui donne à Marie Marga le rôle du bébé de remplacement, la froideur du père, les relations affectives malsaines jusqu’à ce qu’elle rencontre l’amour de sa vie qui mourra tragiquement en exerçant son métier, sa quête éperdue de sexe et de tendresse… Marie Marga ne nous épargne pas, non plus, les pétages de plombs qu’encaissent ses propres enfants alors qu’ils sont encore très jeunes. Par chance, au début des années 2000, elle prend conscience de ses difficultés. Elle reçoit le soutien et la force nécessaires pour mettre un terme à ses dépendances le jour où elle pousse la porte des Narcotiques Anonymes. Elle découvre alors un climat de bienveillance, le pouvoir guérisseur de la parole et apprend à s’appuyer sur cette béquille pour reconstruire, autrement, ce qu’elle s’est acharné à détruire.

Marie Marga : l’interview

A quel moment peut-on considérer que la consommation festive d’un produit devient une dépendance ?

Ce qui distingue une consommation festive de la dépendance, c’est la fréquence et la quantité de la consommation. Le dépendant (j’inclus évidemment le féminin) ne laisse jamais une bouteille entamée, ne part jamais avant la fin de l’after. Et généralement, c’est aussi quelqu’un qui consomme seul. Tout prétexte est bon pour user de son produit de choix, que ce soit une contrariété à apaiser, une bonne nouvelle à fêter ou un sentiment d’ennui à dissiper. Allumer un joint a été pendant des années mon premier geste de la journée. Il n’y avait aucun lieu où je m’abstenais de fumer. Là où c’était interdit, par exemple dans l’avion, je m’enfermais dans les toilettes pour allumer mon pétard après avoir bouché le détecteur d’incendie avec du papier.

La dépendance n’est pas liée à un produit spécifique, mais bien davantage à un comportement. Les troubles alimentaires sont une forme de dépendance, au même titre que la consommation abusive de médicaments. Que le produit soit légal ou non ne change strictement rien à l’affaire.

Lorsqu’on arrête une addiction comme l’alcool qui, en Occident, fait partie de tous les repas familiaux, de toutes les commémorations et de tous les moments festifs, ne se sent-on pas un peu seul-e ?

Au début, l’abstinence est difficile à assumer. Quand on s’est défini pendant des années comme un fêtard, on se sent très rabat-joie de refuser un verre. C’est toute notre identité qui est remise en question par ce changement d’attitude. Puis, on s’habitue et on se rend compte qu’au final, le fait de ne jamais boire nous confère plutôt une originalité supplémentaire. La plupart des gens n’ont aucun mal à accepter qu’on trinque au jus de pomme. Ceux à qui ça pose problème sont en principe ceux qui ont eux-mêmes un problème d’alcool.

Le décès de votre grand amour a-t-il influencé votre dépendance ?

La dépendance était déjà bien installée dans ma vie quand mon grand amour de jeunesse a été assassiné dans l’exercice de son métier de journaliste. Cela faisait douze ans qu’elle s’exprimait activement, d’abord par des troubles alimentaires, puis par une consommation quotidienne et soutenue de produits psychotropes. Ce décès m’a juste donné un prétexte pour consommer davantage et ouvertement. Je pense même que la dépendance a préexisté ces manifestations extérieures. Je la vois comme une maladie des émotions héritées des générations précédentes.

La dépendance était déjà bien installée dans ma vie quand mon grand amour de jeunesse a été assassiné dans l’exercice de son métier de journaliste. Cela faisait douze ans qu’elle s’exprimait activement, d’abord par des troubles alimentaires, puis par une consommation quotidienne et soutenue de produits psychotropes. Ce décès m’a juste donné un prétexte pour consommer davantage et ouvertement. Je pense même que la dépendance a préexisté ces manifestations extérieures. Je la vois comme une maladie des émotions héritées des générations précédentes.

Lorsque vous consommiez encore, avez-vous été inadéquate avec votre entourage ?

Je relate dans le livre quelques anecdotes où j’ai été clairement inadéquate, en particulier avec mon entourage le plus proche, à savoir mes enfants et mes compagnons successifs, non seulement pendant mes années de consommation, mais encore longtemps après. Il y en a bien sûr eu beaucoup d’autres. Le produit a parfois atténué mes sautes d’humeur. Pendant toutes les années que j’ai passées sous son emprise, je n’ai pas appris à gérer mes émotions sans cette béquille. Quand j’ai arrêté, j’étais une femme de trente-cinq ans avec la maturité émotionnelle d’une adolescente.

Je tiens à souligner que la violence qu’on fait subir à ses proches est l’expression d’une grande souffrance. Ce n’est bien sûr pas une raison pour l’excuser, mais ça ne sert à rien non plus de se contenter d’accabler le bourreau. Il serait beaucoup plus aidant pour tout le système familial de lui apprendre à /permettre de verbaliser ce ressenti qui le/la déborde.

Le fait d’avoir des enfants encore petits a joué un rôle important dans ma décision d’arrêter de consommer. Je ne voulais pas mourir avant qu’ils soient adultes. Le groupe de parole, c’était la solution de la dernière chance. J’avais tout essayé sans succès. Chez les Narcotiques Anonymes, j’ai découvert le pouvoir phénoménal de la parole partagée.

Quels motifs vous ont poussés à écrire Tonitruances ?

L’écriture a toujours fait partie de ma vie, c’était normal qu’à un moment ou à un autre, j’aille creuser la problématique qui me touche de si près. Avec Tonitruances, j’ai envie de transmettre un message d’espoir aux personnes qui se débattent encore dans les filets de la dépendance. Leur dire que c’est possible d’arrêter sans devoir s’épuiser à lutter sans fin contre l’envie de consommer. Leur dire que cette obsession finit par disparaître quand on cesse de l’alimenter en consommant. Que l’abstinence ouvre un champ de possibilités insoupçonné. Et qu’on reste fondamentalement soi-même, ce n’est pas parce qu’on arrête de s’exploser la tête qu’on rentre dans le moule. Ce livre est aussi destiné aux personnes qui vivent ou qui travaillent avec des dépendants. Les personnes intéressées peuvent l’obtenir auprès de Philippe S. 079 599 99 15. (Ndlr : depuis la France on peut directement le commander aux Editions du Lys Bleu : cliquer ici )

Quels conseils donneriez-vous aux proches d’une personne dépendante : je pense aux parents, aux conjoints ou aux enfants qui ne supportent plus les difficiles situations que cela entraîne.

Le déni fait partie intégrante de la maladie de la dépendance. Quel que soit son niveau de déchéance, le toxico arrive toujours à se convaincre qu’il gère et qu’il y a pire que lui. Pour l’entourage, il est très difficile de ne pas tomber dans un rapport de codépendance. Or, les efforts déployés pour atténuer les conséquences de la toxicomanie de leur proche ont souvent pour effet de maintenir celui-ci dans l’aveuglement et donc dans la consommation active. Le dépendant se sent en effet désinvesti de son problème du moment que quelqu’un d’autre s’en occupe. Il mettra son énergie à dissimuler sa consommation plutôt qu’à en guérir. Le meilleur conseil que je puisse donner aux proches est donc de se joindre à des groupes d’entraide de conjoints, d’enfants ou de parents de dépendants (alanon.ch) où des pairs les rendront attentifs aux pièges à éviter en partageant leur propre expérience.

Pour plus de renseignements :

– Narcotiques Anonymes : cliquez ici.

– Alcooliques Anonymes : cliquez ici.

– La main tendue : cliquez ici.

Aide aux proches de personnes dépendantes :

Marie Marga souhaitant garder l’anonymat, la photographie qui introduit l’article, libre de droits, provient du site pixbay.com. Merci pour votre compréhension.

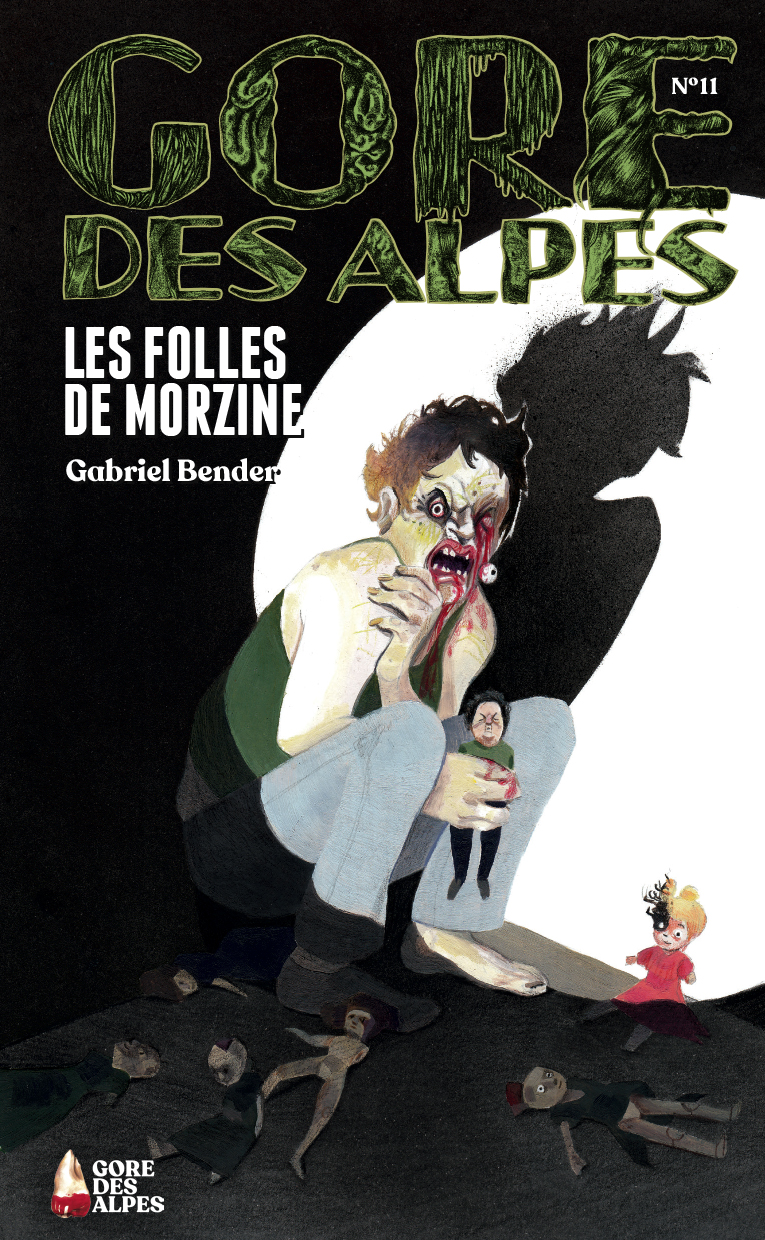

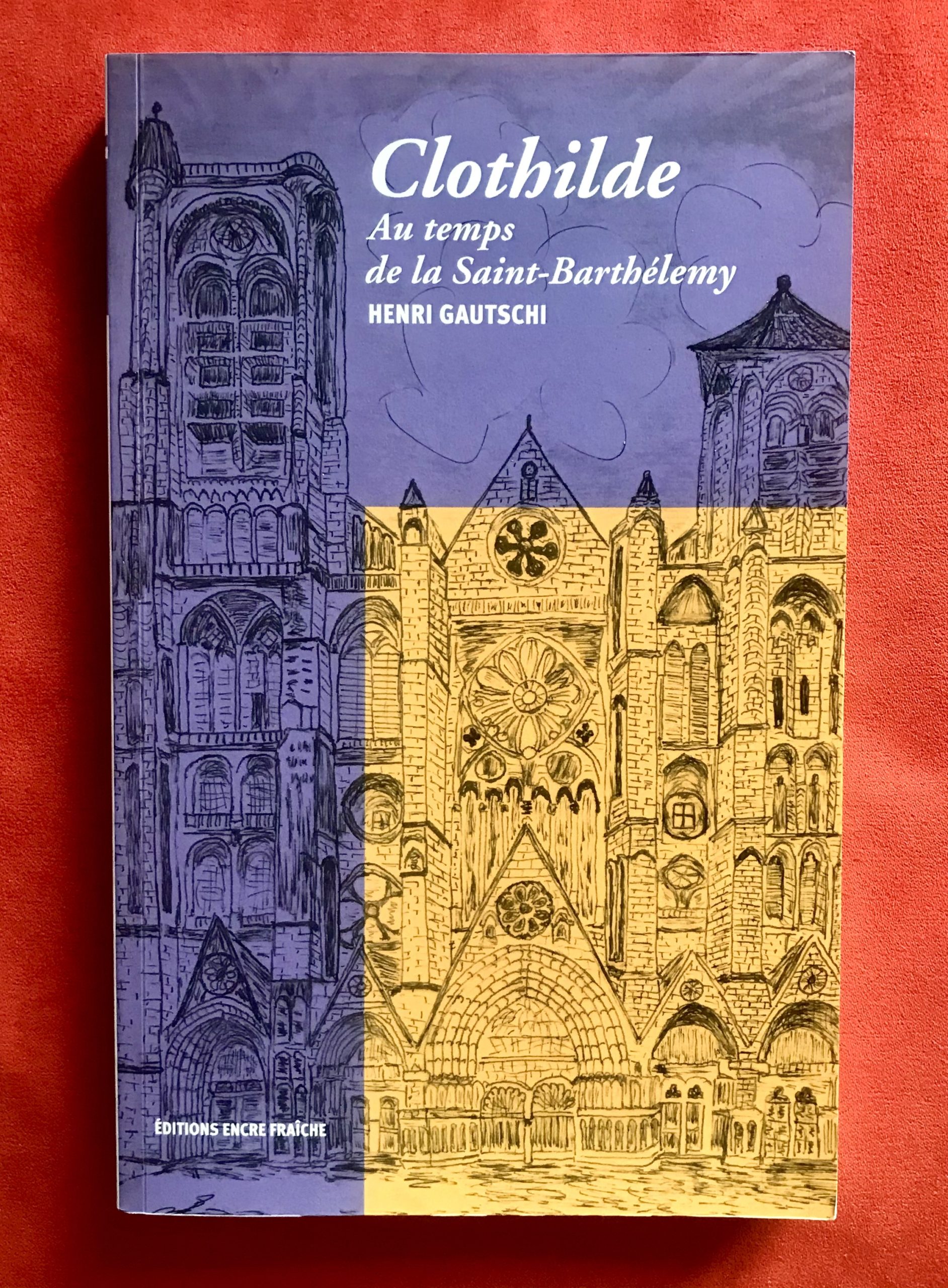

En 1572, suite à l’onde de choc causé par la

En 1572, suite à l’onde de choc causé par la

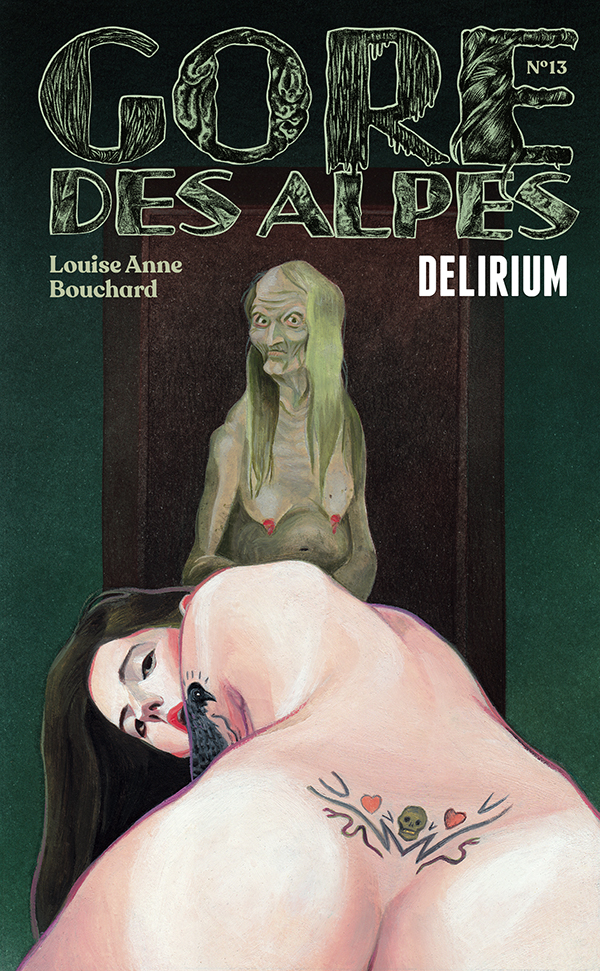

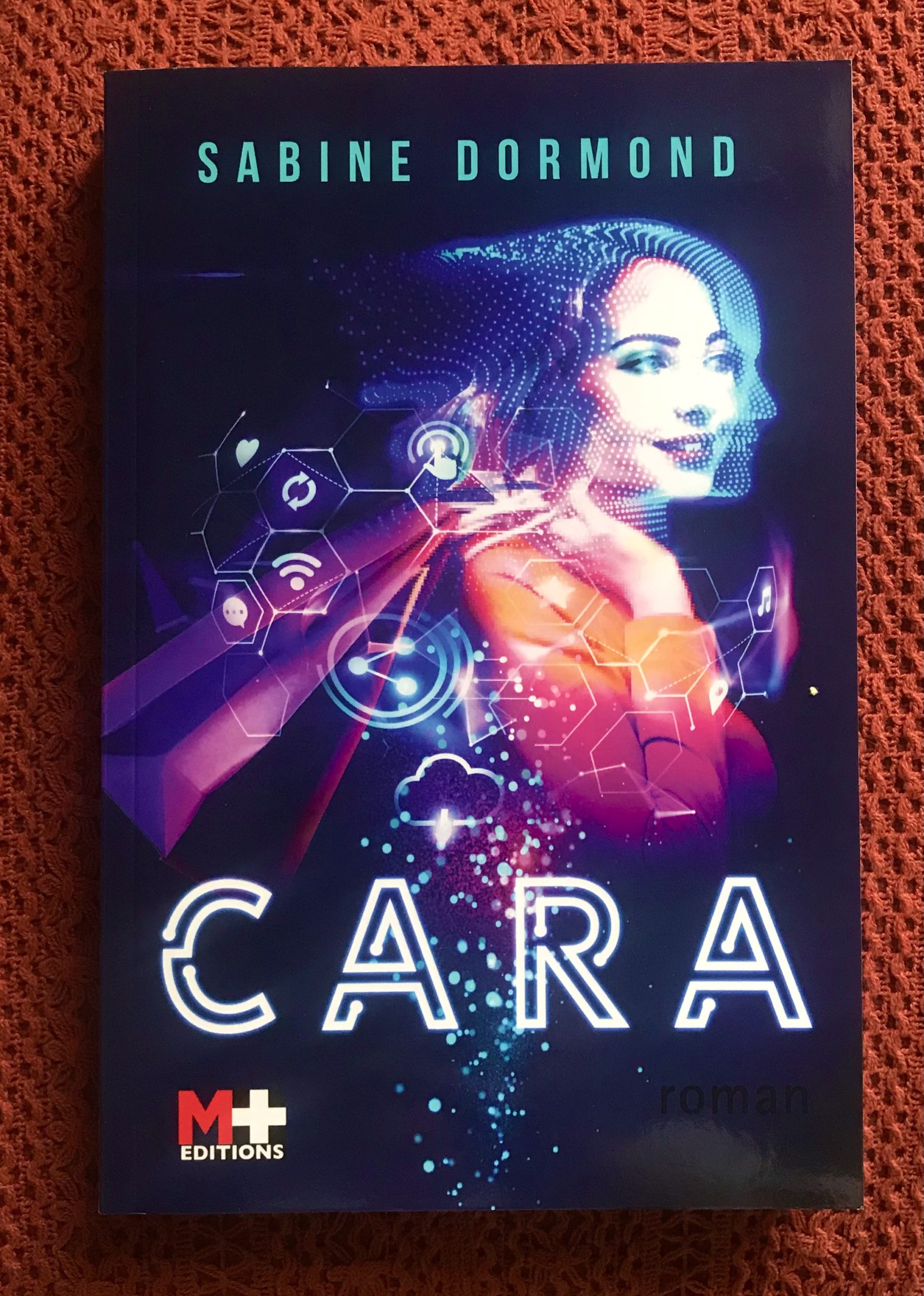

Clémence, une ex-soixante-huitarde, vit coupée de sa famille et cloîtrée chez elle, dans un monde où tout est informatisé. La distanciation sociale est devenu une constante. Tout s’effectue en ligne y compris les soins à domicile. Par exemple, les pilules sortent d’un ordinateur et les appartements sont autonettoyants. Même âgé et malade, on n’a plus besoin d’autres humains pour survivre, mais une telle vie est-ce vraiment vivre ? Le roman Cara dépeint un univers vautré dans le confort mais pas forcément dans le bien-être, à une époque où les contacts humains sont devenus superflus puisque tous les services sont proposés sous une forme numérisée.

Clémence, une ex-soixante-huitarde, vit coupée de sa famille et cloîtrée chez elle, dans un monde où tout est informatisé. La distanciation sociale est devenu une constante. Tout s’effectue en ligne y compris les soins à domicile. Par exemple, les pilules sortent d’un ordinateur et les appartements sont autonettoyants. Même âgé et malade, on n’a plus besoin d’autres humains pour survivre, mais une telle vie est-ce vraiment vivre ? Le roman Cara dépeint un univers vautré dans le confort mais pas forcément dans le bien-être, à une époque où les contacts humains sont devenus superflus puisque tous les services sont proposés sous une forme numérisée.

Il est procureur. Elle est médecin urgentiste. Tous deux travaillent et ont des ancrages dans le canton de Neuchâtel. Tous deux écrivent tant et si bien qu’ils sont devenus les figures de proue des éditions Okama. Je me réfère à l’incontournable

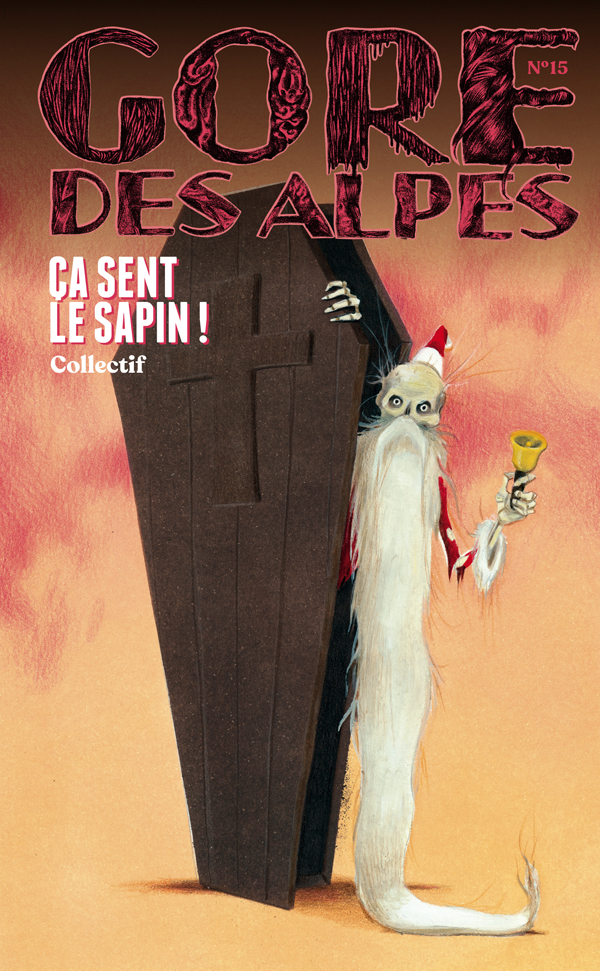

Il est procureur. Elle est médecin urgentiste. Tous deux travaillent et ont des ancrages dans le canton de Neuchâtel. Tous deux écrivent tant et si bien qu’ils sont devenus les figures de proue des éditions Okama. Je me réfère à l’incontournable  Le moins que l’on puisse dire c’est que nous sommes dans la saison idoine pour nous laisser entraîner par un mystérieux monsieur chapeauté. Dans ce premier livre des éditions Okama, six auteurs issus d’univers littéraires différents et réunis par Laurence Malè, donnent vie à Sir Thomas, personnage fictif et fil conducteur d’une demie douzaine de novellas. Est-il croque-mort, exorciste ou esprit incarné ? Découvrez cet homme énigmatique, laissez-vous emporter dans des contrées où le réel flirte avec le fantastique, en Colombie britannique, en Angleterre, en Suisse, aux États-Unis ou encore dans un parc d’attraction. Ces histoires réservent bien des surprises où le mystérieux anglais coiffé d’un chapeau melon se révèle tour à tour drôle, effrayant, sérieux ou attachant. Laissez souffler le vent d’hiver, préparez-vous un bon thé aux épices, vous êtes conviés aux festivités de l’étrange Noël de Sir Thomas ! Et à glisser ce livre sous le sapin.

Le moins que l’on puisse dire c’est que nous sommes dans la saison idoine pour nous laisser entraîner par un mystérieux monsieur chapeauté. Dans ce premier livre des éditions Okama, six auteurs issus d’univers littéraires différents et réunis par Laurence Malè, donnent vie à Sir Thomas, personnage fictif et fil conducteur d’une demie douzaine de novellas. Est-il croque-mort, exorciste ou esprit incarné ? Découvrez cet homme énigmatique, laissez-vous emporter dans des contrées où le réel flirte avec le fantastique, en Colombie britannique, en Angleterre, en Suisse, aux États-Unis ou encore dans un parc d’attraction. Ces histoires réservent bien des surprises où le mystérieux anglais coiffé d’un chapeau melon se révèle tour à tour drôle, effrayant, sérieux ou attachant. Laissez souffler le vent d’hiver, préparez-vous un bon thé aux épices, vous êtes conviés aux festivités de l’étrange Noël de Sir Thomas ! Et à glisser ce livre sous le sapin. Une écrivaine aveugle engage une auxiliaire de vie pour écrire son dernier roman. Une jeune fille, revenue d’entre les morts, retourne à Pompéi pour chercher les clefs de son passé. Un savant et son neveu, un riche commerçant amoureux d’un esclave, une petite fille enjouée et son inséparable chiot mènent une existence paisible et routinière en baie de Naples, au pied d’une montagne nommée Vesuvio. Trois époques différentes et destins qui s’entremêlent dans une aventure sans précédent. Question : parviendront-ils à empêcher une tragédie qui a déjà eu lieu ?

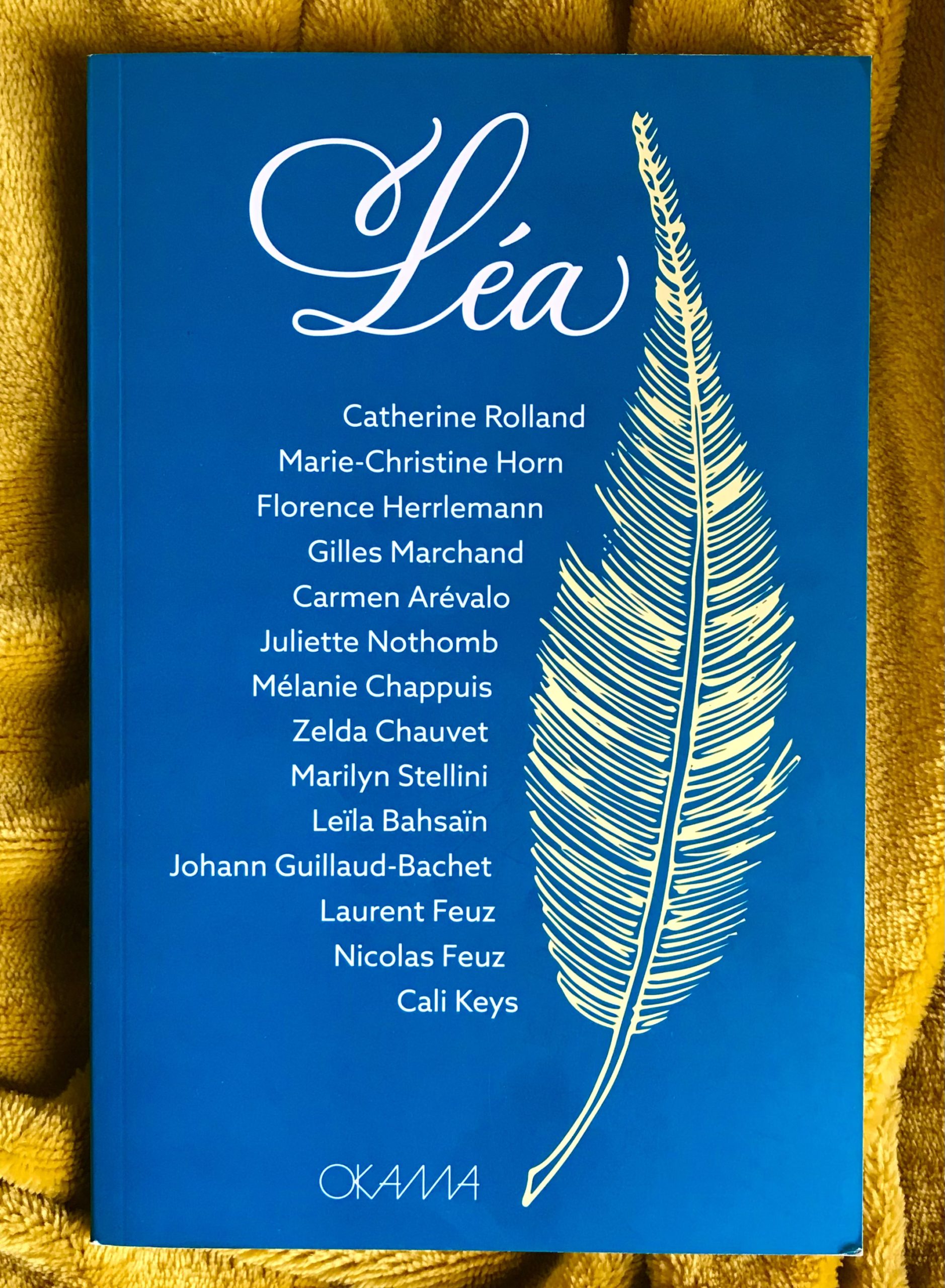

Une écrivaine aveugle engage une auxiliaire de vie pour écrire son dernier roman. Une jeune fille, revenue d’entre les morts, retourne à Pompéi pour chercher les clefs de son passé. Un savant et son neveu, un riche commerçant amoureux d’un esclave, une petite fille enjouée et son inséparable chiot mènent une existence paisible et routinière en baie de Naples, au pied d’une montagne nommée Vesuvio. Trois époques différentes et destins qui s’entremêlent dans une aventure sans précédent. Question : parviendront-ils à empêcher une tragédie qui a déjà eu lieu ?  Au cours d’une tempête, la jeune Léa Jourdan et son équipage font naufrage au large des côtes de Bretagne. Elle est propulsée dans un monde parallèle, peuplé d’êtres extraordinaires qui la prennent pour l’Élue, celle qui délivrera enfin leurs terres du joug de Wargok le Cruel.

Au cours d’une tempête, la jeune Léa Jourdan et son équipage font naufrage au large des côtes de Bretagne. Elle est propulsée dans un monde parallèle, peuplé d’êtres extraordinaires qui la prennent pour l’Élue, celle qui délivrera enfin leurs terres du joug de Wargok le Cruel.

Fondatrice d’une petite maison d’édition de littérature fantastique et fantasy qui compte les plumes actuelles les plus appréciées de Suisse romande, de l’Hexagone ou de Belgique – Nicolas Feuz,

Fondatrice d’une petite maison d’édition de littérature fantastique et fantasy qui compte les plumes actuelles les plus appréciées de Suisse romande, de l’Hexagone ou de Belgique – Nicolas Feuz,  Dans la même lancée, Laurence Malè a également publié un jeu de cartes L’Oracle des Trois Cercles –

Dans la même lancée, Laurence Malè a également publié un jeu de cartes L’Oracle des Trois Cercles –

Le résumé : Ethics, c’est le nom du logiciel de trading intelligent et autonome conçu par Antoine Dargaud pour une jeune société d’investissement genevoise. Le logiciel est performant – trop – et rapidement, il attire l’attention de la presse, des banques, puis de tout Wall Street. La Faille Ethics est un polar saisissant de réalisme sur le monde de la finance et sur le trading où le logiciel, monstre de Frankenstein moderne, se révèle étonnamment humain.

Le résumé : Ethics, c’est le nom du logiciel de trading intelligent et autonome conçu par Antoine Dargaud pour une jeune société d’investissement genevoise. Le logiciel est performant – trop – et rapidement, il attire l’attention de la presse, des banques, puis de tout Wall Street. La Faille Ethics est un polar saisissant de réalisme sur le monde de la finance et sur le trading où le logiciel, monstre de Frankenstein moderne, se révèle étonnamment humain. Résumé : Alegría ! est l’histoire d’Ola, jeune femme courageuse et insatiable, mais écrouée dans le quotidien gris de Paris. Après avoir échappé par hasard aux attentats du Bataclan, elle fuit le deuil de son père et les amours ratées. En Espagne, lors d’un séjour Erasmus, elle renoue avec le désir et l’allégresse. Ce roman, écrit avec précision et douceur, raconte l’intime et la soif de liberté : c’est surtout le portrait de toute une génération.

Résumé : Alegría ! est l’histoire d’Ola, jeune femme courageuse et insatiable, mais écrouée dans le quotidien gris de Paris. Après avoir échappé par hasard aux attentats du Bataclan, elle fuit le deuil de son père et les amours ratées. En Espagne, lors d’un séjour Erasmus, elle renoue avec le désir et l’allégresse. Ce roman, écrit avec précision et douceur, raconte l’intime et la soif de liberté : c’est surtout le portrait de toute une génération. Résumé : Écrire depuis ici est la première publication en Suisse de l’écrivain Jean-François Haas, lauréat des Prix Schiller, Dentan ou encore Bibliomedia. Cette réflexion sur l’écriture et sur le parcours d’écrivain est inestimable. L’écrivain retrace les paysages de son enfance, les fêtes, l’éducation parfois rude souvent bienveillante à Fribourg puis à Saint-Maurice, l’Université mais aussi ses découvertes de Moby Dick ou de Philipe Roth. L’écrivain suisse se dévoile sans impudeur mais avec beaucoup d’humanité.

Résumé : Écrire depuis ici est la première publication en Suisse de l’écrivain Jean-François Haas, lauréat des Prix Schiller, Dentan ou encore Bibliomedia. Cette réflexion sur l’écriture et sur le parcours d’écrivain est inestimable. L’écrivain retrace les paysages de son enfance, les fêtes, l’éducation parfois rude souvent bienveillante à Fribourg puis à Saint-Maurice, l’Université mais aussi ses découvertes de Moby Dick ou de Philipe Roth. L’écrivain suisse se dévoile sans impudeur mais avec beaucoup d’humanité. Résumé : L’Abécédérangé est un recueil de poésie inspiré des expérimentations poétiques médiévales : l’approche de Simon Lanctôt est sensible, même sensuelle. Il s’empare des mots, les hume, les goûte, les déguste, même les dévore. […] C’est tout un Oulipo médiéval qui surgit, vivifié dans la jouissance de l’anachronie, qui nous renvoie l’écho des Grands Rhétoriqueurs, ces virtuoses de l’acrobatie lettriste que Georges Pérec qualifiait de plagiaires par anticipation.

Résumé : L’Abécédérangé est un recueil de poésie inspiré des expérimentations poétiques médiévales : l’approche de Simon Lanctôt est sensible, même sensuelle. Il s’empare des mots, les hume, les goûte, les déguste, même les dévore. […] C’est tout un Oulipo médiéval qui surgit, vivifié dans la jouissance de l’anachronie, qui nous renvoie l’écho des Grands Rhétoriqueurs, ces virtuoses de l’acrobatie lettriste que Georges Pérec qualifiait de plagiaires par anticipation.

L’Épître est la revue de la relève littéraire suisse francophone. Créée en 2013 par Matthieu Corpataux, elle agit en ligne et sur papier pour promouvoir l’écriture : à la fois laboratoire et tremplin, elle a révélé de nombreux talents romands ces dernières années. En 2018, la revue se professionnalise et bénéficie depuis du soutien de Pro Helvetia et de la Fondation Michalski ; et organise un riche programme d’événements.

L’Épître est la revue de la relève littéraire suisse francophone. Créée en 2013 par Matthieu Corpataux, elle agit en ligne et sur papier pour promouvoir l’écriture : à la fois laboratoire et tremplin, elle a révélé de nombreux talents romands ces dernières années. En 2018, la revue se professionnalise et bénéficie depuis du soutien de Pro Helvetia et de la Fondation Michalski ; et organise un riche programme d’événements.

Jeune adolescent, Matthieu Corpataux rencontre

Jeune adolescent, Matthieu Corpataux rencontre

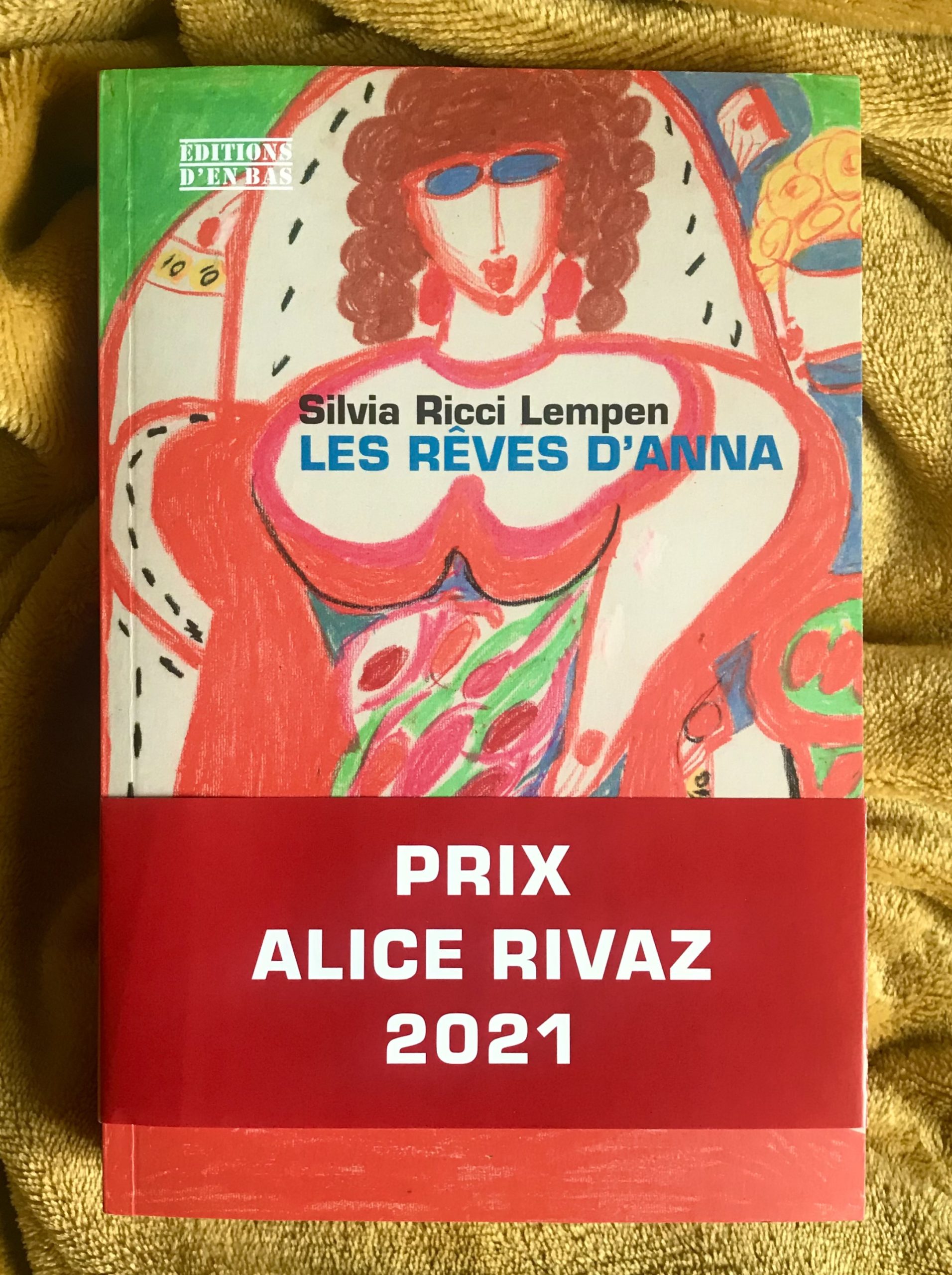

Les rêves d’Anna, de Silvia Ricci Lempen nous emmènent dans un savant jeu de poupées russes. Il commence par la plus petite. Pour emboîter chaque figurine dans la suivante, il faut parcourir un puzzle d’atmosphères et d’aventures diverses qui commencent à

Les rêves d’Anna, de Silvia Ricci Lempen nous emmènent dans un savant jeu de poupées russes. Il commence par la plus petite. Pour emboîter chaque figurine dans la suivante, il faut parcourir un puzzle d’atmosphères et d’aventures diverses qui commencent à