Marie Marga : la liberté retrouvée

Face au soleil en cette journée trop chaude pour la saison, l’auteure de Tonitruances m’attend devant un jus de poire-carotte à une terrasse lausannoise. Mèche rebelle et voix douce, Marie Marga a dans le fond des yeux les orages de son existence. Issue d’une famille vaudoise et bourgeoise empoisonnée par les non-dits, elle grandit avec la rage au ventre et le goût de l’autodestruction. Passant de l’anorexie à la toxicomanie et à l’alcoolisme, elle découvre peu à peu que ces dysfonctionnements sont les divers symptômes d’une même maladie.

Face au soleil en cette journée trop chaude pour la saison, l’auteure de Tonitruances m’attend devant un jus de poire-carotte à une terrasse lausannoise. Mèche rebelle et voix douce, Marie Marga a dans le fond des yeux les orages de son existence. Issue d’une famille vaudoise et bourgeoise empoisonnée par les non-dits, elle grandit avec la rage au ventre et le goût de l’autodestruction. Passant de l’anorexie à la toxicomanie et à l’alcoolisme, elle découvre peu à peu que ces dysfonctionnements sont les divers symptômes d’une même maladie.

Le jour de notre rencontre, elle est particulièrement joyeuse. En ce mois de mars 2022, elle fête dix-neuf ans d’abstinence. Dix-neuf ans de liberté.

Paru aux éditions Le Lys Bleu, Tonitruances explique, avec des mots simples et une belle écriture, les chemins qui mènent à l’autodestruction et aux dépendances.

Comme dans un roman, nous sommes pris dans cette histoire vraie qui raconte, sans détours mais avec pudeur, la fausse-couche de la mère qui donne à Marie Marga le rôle du bébé de remplacement, la froideur du père, les relations affectives malsaines jusqu’à ce qu’elle rencontre l’amour de sa vie qui mourra tragiquement en exerçant son métier, sa quête éperdue de sexe et de tendresse… Marie Marga ne nous épargne pas, non plus, les pétages de plombs qu’encaissent ses propres enfants alors qu’ils sont encore très jeunes. Par chance, au début des années 2000, elle prend conscience de ses difficultés. Elle reçoit le soutien et la force nécessaires pour mettre un terme à ses dépendances le jour où elle pousse la porte des Narcotiques Anonymes. Elle découvre alors un climat de bienveillance, le pouvoir guérisseur de la parole et apprend à s’appuyer sur cette béquille pour reconstruire, autrement, ce qu’elle s’est acharné à détruire.

Comme dans un roman, nous sommes pris dans cette histoire vraie qui raconte, sans détours mais avec pudeur, la fausse-couche de la mère qui donne à Marie Marga le rôle du bébé de remplacement, la froideur du père, les relations affectives malsaines jusqu’à ce qu’elle rencontre l’amour de sa vie qui mourra tragiquement en exerçant son métier, sa quête éperdue de sexe et de tendresse… Marie Marga ne nous épargne pas, non plus, les pétages de plombs qu’encaissent ses propres enfants alors qu’ils sont encore très jeunes. Par chance, au début des années 2000, elle prend conscience de ses difficultés. Elle reçoit le soutien et la force nécessaires pour mettre un terme à ses dépendances le jour où elle pousse la porte des Narcotiques Anonymes. Elle découvre alors un climat de bienveillance, le pouvoir guérisseur de la parole et apprend à s’appuyer sur cette béquille pour reconstruire, autrement, ce qu’elle s’est acharné à détruire.

Marie Marga : l’interview

A quel moment peut-on considérer que la consommation festive d’un produit devient une dépendance ?

Ce qui distingue une consommation festive de la dépendance, c’est la fréquence et la quantité de la consommation. Le dépendant (j’inclus évidemment le féminin) ne laisse jamais une bouteille entamée, ne part jamais avant la fin de l’after. Et généralement, c’est aussi quelqu’un qui consomme seul. Tout prétexte est bon pour user de son produit de choix, que ce soit une contrariété à apaiser, une bonne nouvelle à fêter ou un sentiment d’ennui à dissiper. Allumer un joint a été pendant des années mon premier geste de la journée. Il n’y avait aucun lieu où je m’abstenais de fumer. Là où c’était interdit, par exemple dans l’avion, je m’enfermais dans les toilettes pour allumer mon pétard après avoir bouché le détecteur d’incendie avec du papier.

La dépendance n’est pas liée à un produit spécifique, mais bien davantage à un comportement. Les troubles alimentaires sont une forme de dépendance, au même titre que la consommation abusive de médicaments. Que le produit soit légal ou non ne change strictement rien à l’affaire.

Lorsqu’on arrête une addiction comme l’alcool qui, en Occident, fait partie de tous les repas familiaux, de toutes les commémorations et de tous les moments festifs, ne se sent-on pas un peu seul-e ?

Au début, l’abstinence est difficile à assumer. Quand on s’est défini pendant des années comme un fêtard, on se sent très rabat-joie de refuser un verre. C’est toute notre identité qui est remise en question par ce changement d’attitude. Puis, on s’habitue et on se rend compte qu’au final, le fait de ne jamais boire nous confère plutôt une originalité supplémentaire. La plupart des gens n’ont aucun mal à accepter qu’on trinque au jus de pomme. Ceux à qui ça pose problème sont en principe ceux qui ont eux-mêmes un problème d’alcool.

Le décès de votre grand amour a-t-il influencé votre dépendance ?

La dépendance était déjà bien installée dans ma vie quand mon grand amour de jeunesse a été assassiné dans l’exercice de son métier de journaliste. Cela faisait douze ans qu’elle s’exprimait activement, d’abord par des troubles alimentaires, puis par une consommation quotidienne et soutenue de produits psychotropes. Ce décès m’a juste donné un prétexte pour consommer davantage et ouvertement. Je pense même que la dépendance a préexisté ces manifestations extérieures. Je la vois comme une maladie des émotions héritées des générations précédentes.

La dépendance était déjà bien installée dans ma vie quand mon grand amour de jeunesse a été assassiné dans l’exercice de son métier de journaliste. Cela faisait douze ans qu’elle s’exprimait activement, d’abord par des troubles alimentaires, puis par une consommation quotidienne et soutenue de produits psychotropes. Ce décès m’a juste donné un prétexte pour consommer davantage et ouvertement. Je pense même que la dépendance a préexisté ces manifestations extérieures. Je la vois comme une maladie des émotions héritées des générations précédentes.

Lorsque vous consommiez encore, avez-vous été inadéquate avec votre entourage ?

Je relate dans le livre quelques anecdotes où j’ai été clairement inadéquate, en particulier avec mon entourage le plus proche, à savoir mes enfants et mes compagnons successifs, non seulement pendant mes années de consommation, mais encore longtemps après. Il y en a bien sûr eu beaucoup d’autres. Le produit a parfois atténué mes sautes d’humeur. Pendant toutes les années que j’ai passées sous son emprise, je n’ai pas appris à gérer mes émotions sans cette béquille. Quand j’ai arrêté, j’étais une femme de trente-cinq ans avec la maturité émotionnelle d’une adolescente.

Je tiens à souligner que la violence qu’on fait subir à ses proches est l’expression d’une grande souffrance. Ce n’est bien sûr pas une raison pour l’excuser, mais ça ne sert à rien non plus de se contenter d’accabler le bourreau. Il serait beaucoup plus aidant pour tout le système familial de lui apprendre à /permettre de verbaliser ce ressenti qui le/la déborde.

Le fait d’avoir des enfants encore petits a joué un rôle important dans ma décision d’arrêter de consommer. Je ne voulais pas mourir avant qu’ils soient adultes. Le groupe de parole, c’était la solution de la dernière chance. J’avais tout essayé sans succès. Chez les Narcotiques Anonymes, j’ai découvert le pouvoir phénoménal de la parole partagée.

Quels motifs vous ont poussés à écrire Tonitruances ?

L’écriture a toujours fait partie de ma vie, c’était normal qu’à un moment ou à un autre, j’aille creuser la problématique qui me touche de si près. Avec Tonitruances, j’ai envie de transmettre un message d’espoir aux personnes qui se débattent encore dans les filets de la dépendance. Leur dire que c’est possible d’arrêter sans devoir s’épuiser à lutter sans fin contre l’envie de consommer. Leur dire que cette obsession finit par disparaître quand on cesse de l’alimenter en consommant. Que l’abstinence ouvre un champ de possibilités insoupçonné. Et qu’on reste fondamentalement soi-même, ce n’est pas parce qu’on arrête de s’exploser la tête qu’on rentre dans le moule. Ce livre est aussi destiné aux personnes qui vivent ou qui travaillent avec des dépendants. Les personnes intéressées peuvent l’obtenir auprès de Philippe S. 079 599 99 15. (Ndlr : depuis la France on peut directement le commander aux Editions du Lys Bleu : cliquer ici )

Quels conseils donneriez-vous aux proches d’une personne dépendante : je pense aux parents, aux conjoints ou aux enfants qui ne supportent plus les difficiles situations que cela entraîne.

Le déni fait partie intégrante de la maladie de la dépendance. Quel que soit son niveau de déchéance, le toxico arrive toujours à se convaincre qu’il gère et qu’il y a pire que lui. Pour l’entourage, il est très difficile de ne pas tomber dans un rapport de codépendance. Or, les efforts déployés pour atténuer les conséquences de la toxicomanie de leur proche ont souvent pour effet de maintenir celui-ci dans l’aveuglement et donc dans la consommation active. Le dépendant se sent en effet désinvesti de son problème du moment que quelqu’un d’autre s’en occupe. Il mettra son énergie à dissimuler sa consommation plutôt qu’à en guérir. Le meilleur conseil que je puisse donner aux proches est donc de se joindre à des groupes d’entraide de conjoints, d’enfants ou de parents de dépendants (alanon.ch) où des pairs les rendront attentifs aux pièges à éviter en partageant leur propre expérience.

Pour plus de renseignements :

– Narcotiques Anonymes : cliquez ici.

– Alcooliques Anonymes : cliquez ici.

– La main tendue : cliquez ici.

Aide aux proches de personnes dépendantes :

Marie Marga souhaitant garder l’anonymat, la photographie qui introduit l’article, libre de droits, provient du site pixbay.com. Merci pour votre compréhension.

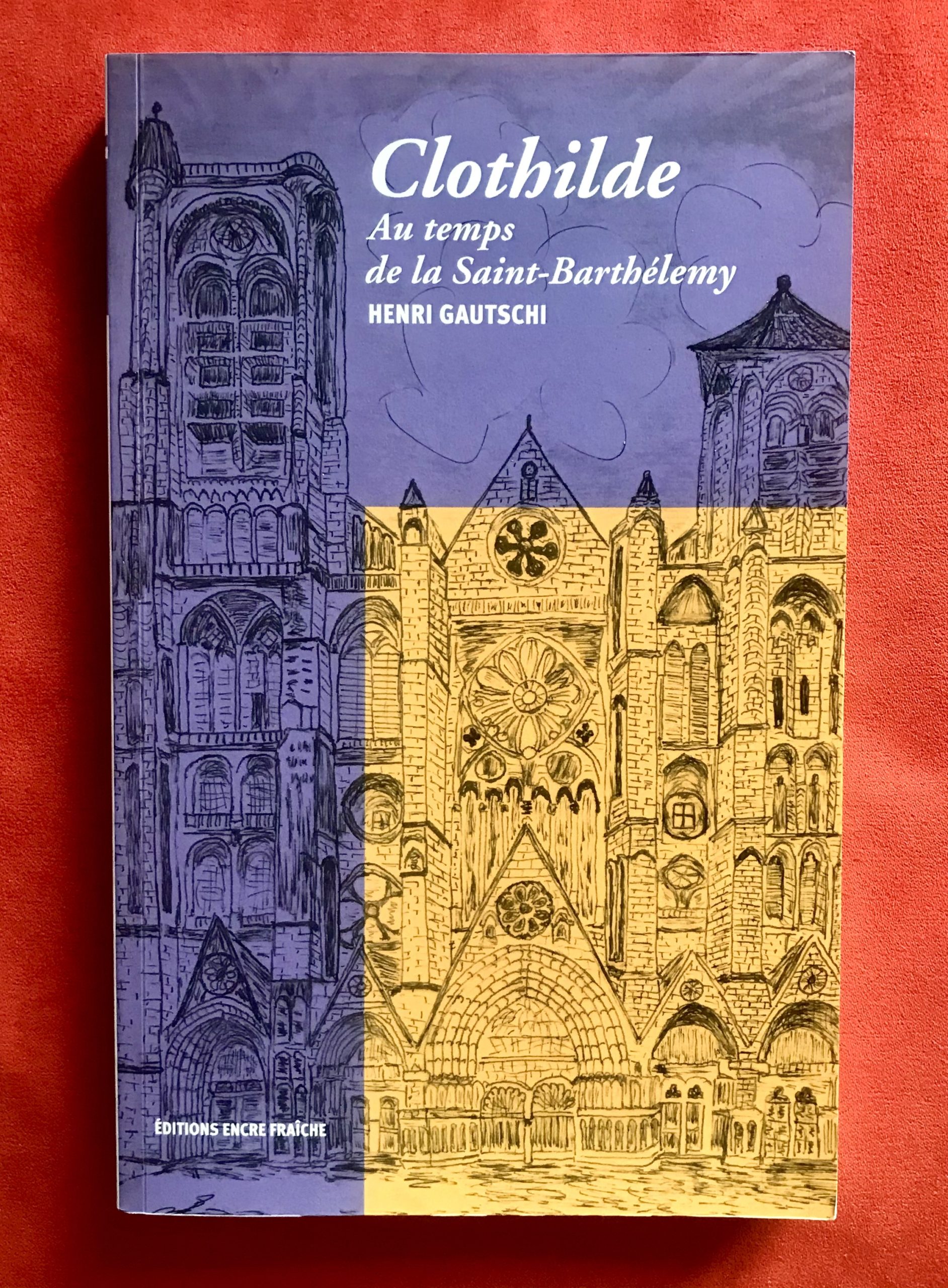

En 1572, suite à l’onde de choc causé par la

En 1572, suite à l’onde de choc causé par la

Clémence, une ex-soixante-huitarde, vit coupée de sa famille et cloîtrée chez elle, dans un monde où tout est informatisé. La distanciation sociale est devenu une constante. Tout s’effectue en ligne y compris les soins à domicile. Par exemple, les pilules sortent d’un ordinateur et les appartements sont autonettoyants. Même âgé et malade, on n’a plus besoin d’autres humains pour survivre, mais une telle vie est-ce vraiment vivre ? Le roman Cara dépeint un univers vautré dans le confort mais pas forcément dans le bien-être, à une époque où les contacts humains sont devenus superflus puisque tous les services sont proposés sous une forme numérisée.

Clémence, une ex-soixante-huitarde, vit coupée de sa famille et cloîtrée chez elle, dans un monde où tout est informatisé. La distanciation sociale est devenu une constante. Tout s’effectue en ligne y compris les soins à domicile. Par exemple, les pilules sortent d’un ordinateur et les appartements sont autonettoyants. Même âgé et malade, on n’a plus besoin d’autres humains pour survivre, mais une telle vie est-ce vraiment vivre ? Le roman Cara dépeint un univers vautré dans le confort mais pas forcément dans le bien-être, à une époque où les contacts humains sont devenus superflus puisque tous les services sont proposés sous une forme numérisée.

Jeune adolescent, Matthieu Corpataux rencontre

Jeune adolescent, Matthieu Corpataux rencontre

Les rêves d’Anna, de Silvia Ricci Lempen nous emmènent dans un savant jeu de poupées russes. Il commence par la plus petite. Pour emboîter chaque figurine dans la suivante, il faut parcourir un puzzle d’atmosphères et d’aventures diverses qui commencent à

Les rêves d’Anna, de Silvia Ricci Lempen nous emmènent dans un savant jeu de poupées russes. Il commence par la plus petite. Pour emboîter chaque figurine dans la suivante, il faut parcourir un puzzle d’atmosphères et d’aventures diverses qui commencent à

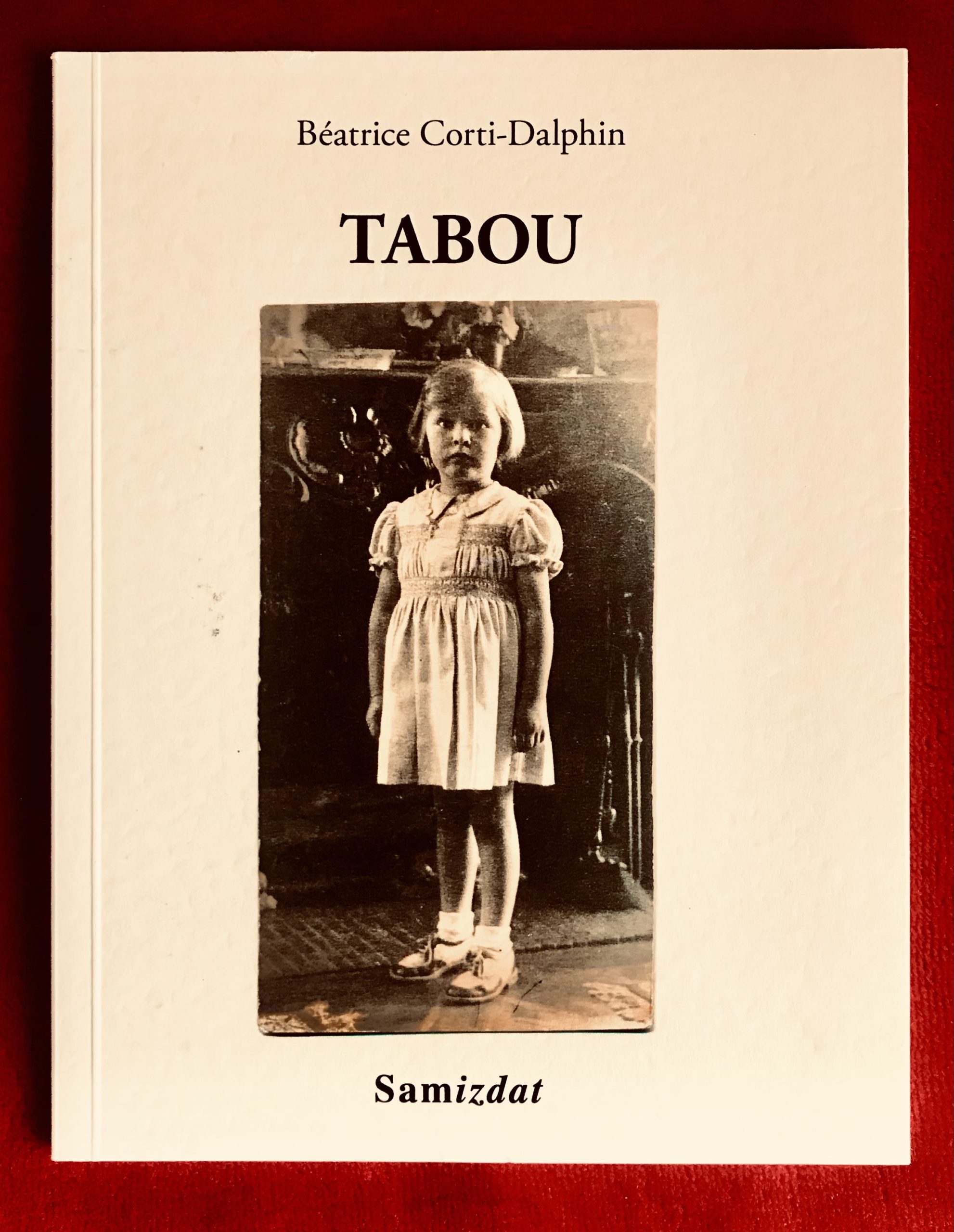

Avec pudeur, la femme de lettres a raconté les viols d’une petite fille par une femme. C’était à Genève, dans les années quarante. Des jeux d’adultes restés longtemps enfouis, occultés par l’esprit de l’enfant, la jeune fille, la femme… Chez ces gens-là, « On ne causait pas ». Puis un jour, elle s’est souvenue, par bribes, de son enfance. Alors « pour le dire » elle a écrit les fragments de ses souvenirs.

Avec pudeur, la femme de lettres a raconté les viols d’une petite fille par une femme. C’était à Genève, dans les années quarante. Des jeux d’adultes restés longtemps enfouis, occultés par l’esprit de l’enfant, la jeune fille, la femme… Chez ces gens-là, « On ne causait pas ». Puis un jour, elle s’est souvenue, par bribes, de son enfance. Alors « pour le dire » elle a écrit les fragments de ses souvenirs.

Marie-Christine Horn est connue pour ses polars noirs. Après le succès de son roman

Marie-Christine Horn est connue pour ses polars noirs. Après le succès de son roman  Sur la route, de Marilyn Stellini, est une romance feel-good qui se conjugue comme une série semi-feuilletonnante. Pour l’instant deux tranches sont parues : Si je tombe et Mon âme mise à nu. La suite est en cours d’écriture. Marilyn Stellini, qui est une fan de football – pour la même maison d’édition et toujours dans le style feel-good, elle a écrit

Sur la route, de Marilyn Stellini, est une romance feel-good qui se conjugue comme une série semi-feuilletonnante. Pour l’instant deux tranches sont parues : Si je tombe et Mon âme mise à nu. La suite est en cours d’écriture. Marilyn Stellini, qui est une fan de football – pour la même maison d’édition et toujours dans le style feel-good, elle a écrit