L’affreux des lettres romandes

« Je ne puis me déprendre tout à fait de ma merde ; alors je la transmue ; écrivant un texte je coule un bronze. Je n’incarne point la norme et pourtant… Qu’on me salue ou non je m’en moque : la célébrité sent mauvais. Les trompes de la renommée ! Lisez mieux : les trompes de la ménorrhée ; la gloire, c’est glaireux. Celui qui en rêve je le conchie : c’est une bête à Bon Dieu, c’est un réac ; il hait ses semblables ; il perpétue leur asservissement en les faisant – sale cabot – s’agenouiller devant lui. « Génie ô tiare de l’ombre… » Pot de chambre plutôt. »

« Je ne puis me déprendre tout à fait de ma merde ; alors je la transmue ; écrivant un texte je coule un bronze. Je n’incarne point la norme et pourtant… Qu’on me salue ou non je m’en moque : la célébrité sent mauvais. Les trompes de la renommée ! Lisez mieux : les trompes de la ménorrhée ; la gloire, c’est glaireux. Celui qui en rêve je le conchie : c’est une bête à Bon Dieu, c’est un réac ; il hait ses semblables ; il perpétue leur asservissement en les faisant – sale cabot – s’agenouiller devant lui. « Génie ô tiare de l’ombre… » Pot de chambre plutôt. »

Ainsi écrivait le poète et romancier Gaston Cherpillod, en 1969, dans Le Chêne brûlé que les éditions de L’Aire viennent de republier dans leur collection bleue, avec une préface de Karim Karkeni. Sans chercher les honneurs, et malgré une plume trempée dans le vitriol qui décapa une Suisse ronronnante et satisfaite d’elle-même, Gaston Cherpillod fut par deux fois lauréat du Prix Schiller (1976 et 1986), et reçu le Prix des écrivains vaudois en 1992 pour l’ensemble de son œuvre.

Gaston Cherpillod : témoin d’une époque charnière

Gaston Cherpillod naît en octobre 1925, à Lausanne, dans une famille pauvre et travailleuse. Dans ce premier ouvrage, il nous rappelait que les Suisses ne sont pas tous issus d’une classe sociale favorisée, comme on se l’imagine hors de nos frontières et parfois même à l’intérieur. L’auteur est venu au monde dans un moment charnière du XXème siècle, entre deux guerres et peu avant la Grande Dépression de 1929. Une époque agitée, aujourd’hui oubliée, où montaient tous les totalitarismes. Qui se souvient encore qu’en 1932, à Genève, l’armée tirait à balles réelles lors d’une manifestation contre le fascisme ? Que l’assurance chômage n’existait pas et les aides sociales encore moins ? Révolté par le sort et le mépris réservés aux petites gens, dans Le Chêne brûlé Gaston Cherpillod témoignait de son enfance, de sa jeunesse et de l’ambiance explosive en ces temps troublés de l’Histoire :

« Nous dûmes nous loger dans un quartier où le labeur le disputait à la crapule : les ouvriers y coudoyaient les souteneurs et les prostituées. C’était à Cheneau-de-Bourg. L’appartement suintait ; les chambres donnant sur la façade voisine le soleil ne les visitait jamais. Un soir, mon père sortit respirer un air plus pur. Se trompait-il ? Ça sentait le roussi dehors. Un flic lui intima l’ordre de regagner son domicile. Il ne sut que le lendemain pourquoi l’on portait atteinte à la liberté de circuler : la classe ouvrière lausannoise s’était soulevée ; les pavés étoilaient les vitrines splendides de la rue de Bourg ; parmi les ouvriers les macs, complices de la flicaille, accomplissaient leur besogne : marquaient à la craie d’une croix dans le dos, les émeutiers vrais ou supposés, les travailleurs dans la rue, pour que la police ainsi renseignée pût les embarquer. La veille, des conscrits avaient tiré sur le peuple à Genève : des dizaines de blessés et treize morts. La foule était sans armes évidemment. »

Gaston Cherpillod devint membre du Parti suisse du travail en 1953, avec lequel il rompit en 1959. Il fut également conseiller communal à Lausanne de 1954 à 1956, puis à Renens de 1978 à 1985. En 1986, il se présenta comme candidat au Conseil d’État sur la liste Alternative socialiste verte.

Enseignant le latin et le grec, en 1956 on le suspendit de l’enseignement secondaire vaudois en raison de son appartenance au Parti ouvrier populaire. Il quitta alors le canton de Vaud pour vivre au Locle. Plus tard, il s’installa dans le sud de la France.

Gaston Cherpillod : écrire pour inquiéter

Grand consommateur de journaux, il les lisait tous, hormis ceux de l’extrême droite dont il prétendait connaître le contenu. Travailleur nocturne, il écrivait ses livres à partir de 17h et, comme beaucoup d’écrivains, de préférence au bistrot.

Huguenot anticlérical, il concevait l’écriture comme un martyre, c’est-à-dire un témoignage arraché au scribe par la violence sociale ou métaphysique. Pour Cherpillod, la littérature était la chose le plus pénible qu’il lui avait été donné d’accomplir, alors même qu’il avait exercé des travaux particulièrement physiques afin de pouvoir payer ses études, que plus tard il fut enseignant et que son investissement en politique fut total. Cependant, il considérait l’écriture comme l’activité la plus harassante d’entre toutes : « Ce travail de création esthétique demande une énorme concentration nerveuse. Une grosse dépense… Sans compter les agressions psychiques qu’il suppose dans un hôte suivant ce qu’il écrit ». Exigeant envers lui-même, il lui semblait inconcevable que l’on écrive uniquement pour divertir les gens. « Le rôle de l’écrivain c’est de poser des questions. Ce pays me met en colère tous les jours mais je l’aime… Au fond j’écris pour emmerder, pas seulement pour me plaire. Je veux inquiéter. Remuer les fourmilières. Voire les fourmis qui s’échappent affolées. »

Gaston Cherpillod : transclasse avant l’heure

Cet homme dont la plume aiguillonnait la Suisse, aimait la tranquillité du bord de l’eau et l’apaisante quiétude de la pêche à la ligne dont il tirait une grande et fierté. Il tenait beaucoup à son talent de pêcheur, titillant le poisson en s’intégrant dans un paysage afin de – pour une fois – ne penser à rien.

En écrivant Le Chêne brulé Gaston Cherpillod s’était aperçu qu’il était un bâtard culturel. Un transclasse, comme l’on dirait de nos jours, qui dérangeait autant les ouvriers que les bourgeois. D’ailleurs la particularité de son livre, c’est de passer avec une sublime aisance de l’argot au parler vaudois, et du parler vaudois au français le plus précieux. D’emprunter les mots de la rue tout en citant Proust ou St-Augustin, et en se référant à Sophocle, Balzac ou Dostoïevski.

Dans ce premier ouvrage Cherpillod n’occultait rien de ses mouvementées jeunes années. D’une encre altérée à l’acide, il nous emmène non seulement dans un moment de l’Histoire avec un grand H, mais également dans ses rébellions, dans ses beuveries, dans ses amours et dans son goût pour les prostituées.

« Nous avions une soif de damnés : je ne l’ai jamais tout à fait pardonné au soleil. Je trimballai des sacs de bûches des greniers aux caves de l’ancien évêché où se vendait du bois de chauffage à prix réduit ; je le distribuai aux misérables ; la retraite vieillesse n’existait pas encore. La quinzaine terminée je m’amusais comme je le pouvais. Mal. Saoulerie, coucheries : ça ne valait pas tripette ; j’en suais de dégoût. Elle schlingue ferme, une jeunesse de cette espèce-là. Il m’en reste encore du suint. On comprend pourquoi les écrivains du cru ne m’ont jamais tenu pour un des leurs : au nez de ces chatons je puais le fauve. Les frôleurs ! ça vit à la retirette et ça prétend être moniteur de conduite… Je t’en ficherai, moi, du pedigree, faux aristocrate, solipsiste à la manque ! »

Si certains thèmes abordés, ainsi que quelques propos, ont mal vieillis, on se surprend également à voir une multitude de concordances entre les années 1930-1950 et ce que nous vivons actuellement. Plus de cinquante ans après la première édition du Chêne brulé, sa lecture est une gifle magistrale qui ne laisse personne indifférent, quelles que soient ses opinions.

Décédé en octobre 2012, à l’âge de 86 ans, Gaston Cherpillod n’a eu de cesse de dénoncer les injustices infligées aux personnes les plus démunies.

Sources :

– Le Chêne brûlé, Gaston Cherpillod, l’Aire bleue, nouvelle édition 2022.

– La Voix au chapitre, RTS, le 3 décembre 1971. Les images en N/B sont également issues de cette émission.

– LittéraTour de Suisse, RTS, le 1er octobre 1999.

– Wikipédia

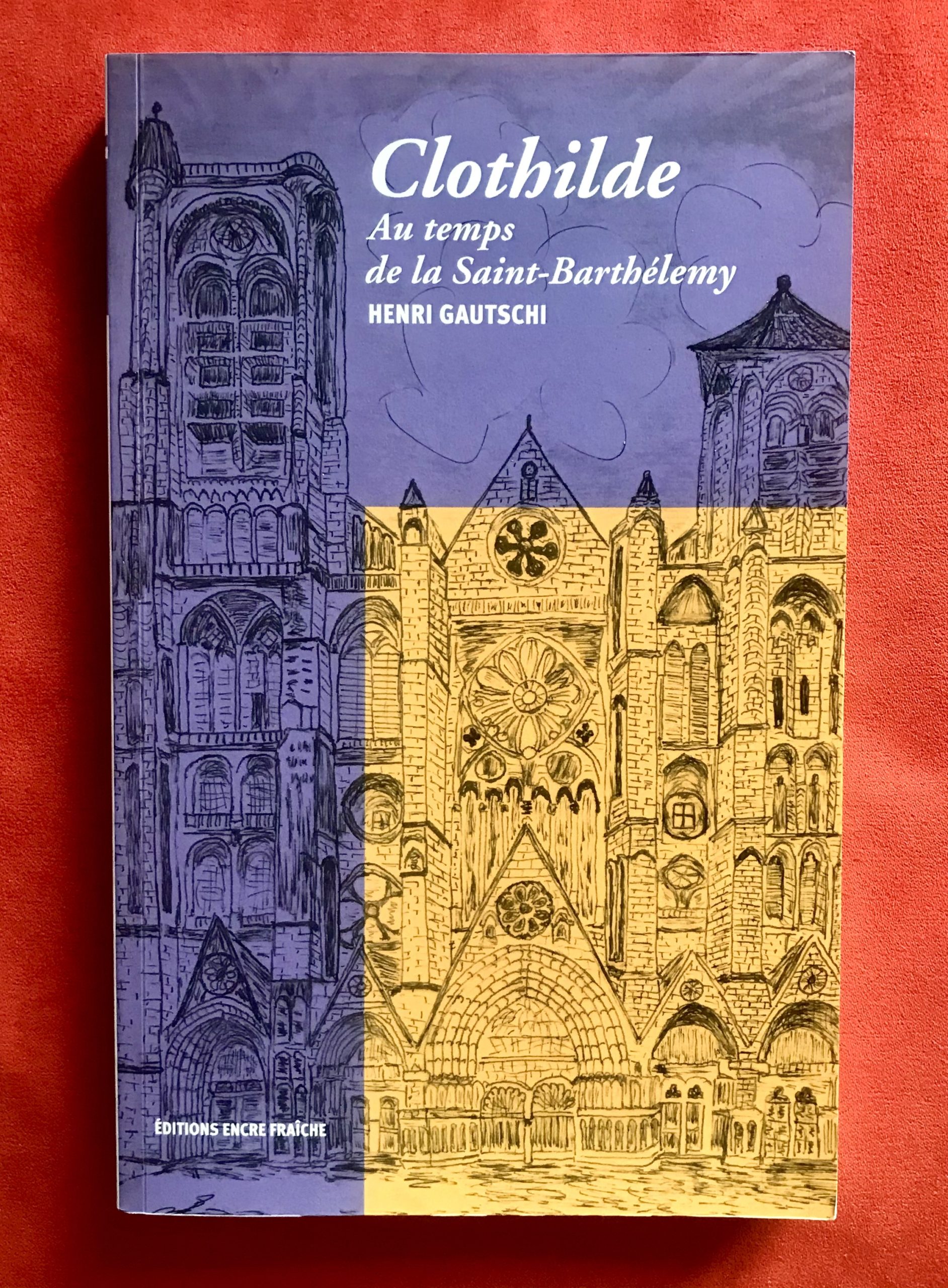

En 1572, suite à l’onde de choc causé par la

En 1572, suite à l’onde de choc causé par la

Clémence, une ex-soixante-huitarde, vit coupée de sa famille et cloîtrée chez elle, dans un monde où tout est informatisé. La distanciation sociale est devenu une constante. Tout s’effectue en ligne y compris les soins à domicile. Par exemple, les pilules sortent d’un ordinateur et les appartements sont autonettoyants. Même âgé et malade, on n’a plus besoin d’autres humains pour survivre, mais une telle vie est-ce vraiment vivre ? Le roman Cara dépeint un univers vautré dans le confort mais pas forcément dans le bien-être, à une époque où les contacts humains sont devenus superflus puisque tous les services sont proposés sous une forme numérisée.

Clémence, une ex-soixante-huitarde, vit coupée de sa famille et cloîtrée chez elle, dans un monde où tout est informatisé. La distanciation sociale est devenu une constante. Tout s’effectue en ligne y compris les soins à domicile. Par exemple, les pilules sortent d’un ordinateur et les appartements sont autonettoyants. Même âgé et malade, on n’a plus besoin d’autres humains pour survivre, mais une telle vie est-ce vraiment vivre ? Le roman Cara dépeint un univers vautré dans le confort mais pas forcément dans le bien-être, à une époque où les contacts humains sont devenus superflus puisque tous les services sont proposés sous une forme numérisée.

Se promener avec, dans une poche ou un sac, un livre léger et vite lu est une friandise proposée par la collection

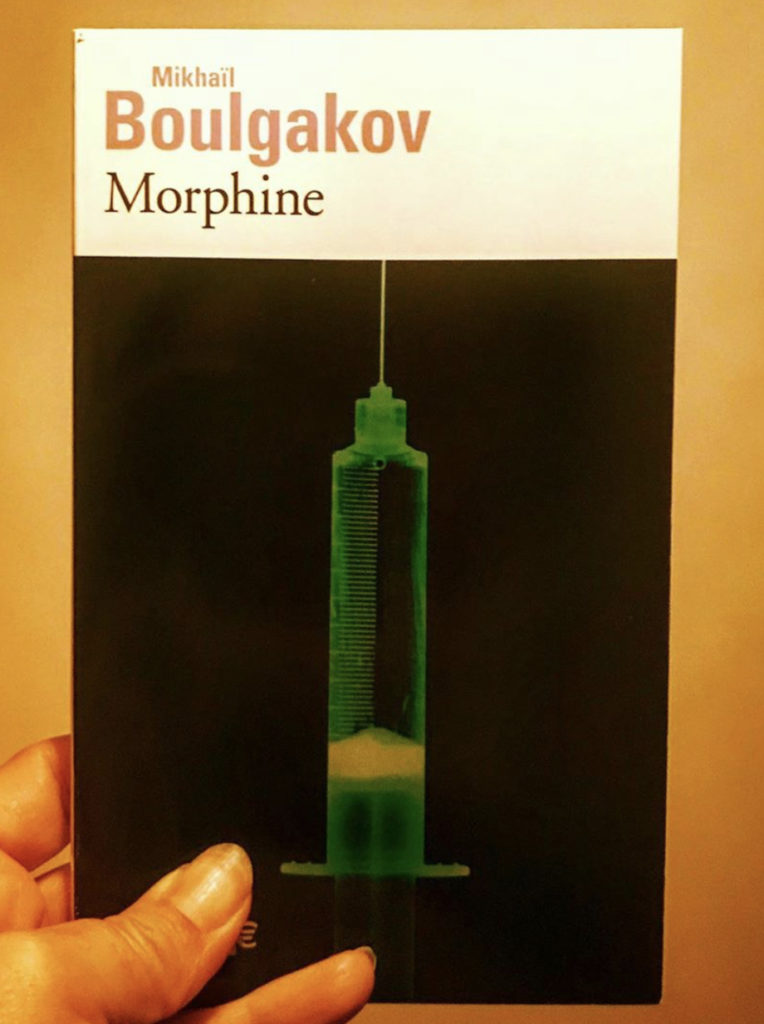

Se promener avec, dans une poche ou un sac, un livre léger et vite lu est une friandise proposée par la collection  Il obtient son diplôme de médecine en 1916 à l’

Il obtient son diplôme de médecine en 1916 à l’

Cet ouvrage est l’aboutissement d’une initiative du quotidien indépendant Le Courrier. Ce journal genevois avait demandé à des écrivaines un texte littéraire: « Une parole de femme, pas forcément militante (car la littérature ne supporte pas que l’on l’enrégimente) mais portant « sur le sujet des discriminations liées au sexe » ». J’avoue qu’il m’a fallu du temps avant de me décider à ouvrir ce recueil que j’ai avalé d’une traite. Pas pour des questions idéologiques. Plutôt parce que je suis soupçonneuse. Je ne crois pas toujours ce que l’on me dit lorsqu’on tente de me vendre quelque chose. Je craignais d’avoir à lire une sorte d’essai militant, or je ne suis pas toujours d’humeur à lire un essai, encore moins un essai politique. Mais ce livre collectif s’astreint à ce qu’il annonce : des textes d’une grande force littéraire et poétique qui racontent des vies de femme sans tomber dans le militantisme ou l’esprit revanchard. Un livre dont je conseille particulièrement la lecture aux hommes qui souvent, malgré eux, ignorent les problèmes spécifiques que les femmes devons affronter. Quant à moi, comme le rôle que je me suis assigné dans ce blog n’est pas de jouer les critiques littéraires mais de présenter des livres et des auteurs qui me touchent, et que la distanciation commence aussi à me peser, je ne prendrai, en l’occurrence, aucune distance. J’avoue m’être reconnue dans plusieurs textes qui m’ont bouleversée.

Cet ouvrage est l’aboutissement d’une initiative du quotidien indépendant Le Courrier. Ce journal genevois avait demandé à des écrivaines un texte littéraire: « Une parole de femme, pas forcément militante (car la littérature ne supporte pas que l’on l’enrégimente) mais portant « sur le sujet des discriminations liées au sexe » ». J’avoue qu’il m’a fallu du temps avant de me décider à ouvrir ce recueil que j’ai avalé d’une traite. Pas pour des questions idéologiques. Plutôt parce que je suis soupçonneuse. Je ne crois pas toujours ce que l’on me dit lorsqu’on tente de me vendre quelque chose. Je craignais d’avoir à lire une sorte d’essai militant, or je ne suis pas toujours d’humeur à lire un essai, encore moins un essai politique. Mais ce livre collectif s’astreint à ce qu’il annonce : des textes d’une grande force littéraire et poétique qui racontent des vies de femme sans tomber dans le militantisme ou l’esprit revanchard. Un livre dont je conseille particulièrement la lecture aux hommes qui souvent, malgré eux, ignorent les problèmes spécifiques que les femmes devons affronter. Quant à moi, comme le rôle que je me suis assigné dans ce blog n’est pas de jouer les critiques littéraires mais de présenter des livres et des auteurs qui me touchent, et que la distanciation commence aussi à me peser, je ne prendrai, en l’occurrence, aucune distance. J’avoue m’être reconnue dans plusieurs textes qui m’ont bouleversée.  Certaines personnes s’imaginent que les injustices ressenties par les femmes sont l’affaire de deux ou trois illuminées ou de quelques « harpies hystériques » comme disent beaucoup d’hommes croisés sur ma route. En réalité, les injustices faites aux femmes sont très fortement perçues par les fillettes qui ne comprennent pas le pourquoi de ces discriminations et qui se contentent mal « d’un parce que c’est comme ça ». Et ce, depuis toujours. J’ai entendu ma grand-mère dire qu’elle aurait aimé travailler comme un homme plutôt que d’être femme au foyer. Je me souviens de ma mère, me racontant sa contrariété ainsi que l’injustice qu’elle ressentait, lorsqu’elle avait une vingtaine d’années dans le Madrid franquiste de la fin années 1950, pas vraiment un endroit ou fourmillaient les idées féministes, quand ses frères cadets sortaient sans rendre de comptes à quiconque. Par contre, sa sœur et elle, largement ainées, avaient des horaires strictes et devaient fournir la liste des lieux et des personnes fréquentées. Mais à l’usure, elle a fini par plier – oh, de loin pas toujours, heureusement – et je me rappelle de mon incompréhension, quand je la voyais courir tous les midis pour préparer le dîner, après une matinée de travail et avant de repartir à la fabrique, pendant que mon père lisait le journal tranquillement installé dans son fauteuil. Mon sentiment d’injustice. Ma révolte d’être une fille plutôt qu’un garçon. De tous temps, les femmes, et surtout les petites filles que nous avons été, avons eu une conscience aiguë des dizaines d’injustices que l’on nous impose d’un « parce que c’est comme ça, parce que t’es une fille ». Beaucoup d’entre nous finissons par les intégrer. D’autres pas, et ce livre raconte des histoires dans lesquelles chaque femme peut se reconnaître à un moment ou l’autre. J’en conseille la lecture aux hommes pour qu’ils puissent mieux appréhender et comprendre l’univers de leurs mères, sœurs, compagnes ou filles, même si nous sommes toutes différentes et si nos expériences de vie sont diverses. Cependant, parmi ces textes, il y en a probablement un ou deux qui peuvent correspondre au vécu ou aux pensées de l’une de leurs proches.

Certaines personnes s’imaginent que les injustices ressenties par les femmes sont l’affaire de deux ou trois illuminées ou de quelques « harpies hystériques » comme disent beaucoup d’hommes croisés sur ma route. En réalité, les injustices faites aux femmes sont très fortement perçues par les fillettes qui ne comprennent pas le pourquoi de ces discriminations et qui se contentent mal « d’un parce que c’est comme ça ». Et ce, depuis toujours. J’ai entendu ma grand-mère dire qu’elle aurait aimé travailler comme un homme plutôt que d’être femme au foyer. Je me souviens de ma mère, me racontant sa contrariété ainsi que l’injustice qu’elle ressentait, lorsqu’elle avait une vingtaine d’années dans le Madrid franquiste de la fin années 1950, pas vraiment un endroit ou fourmillaient les idées féministes, quand ses frères cadets sortaient sans rendre de comptes à quiconque. Par contre, sa sœur et elle, largement ainées, avaient des horaires strictes et devaient fournir la liste des lieux et des personnes fréquentées. Mais à l’usure, elle a fini par plier – oh, de loin pas toujours, heureusement – et je me rappelle de mon incompréhension, quand je la voyais courir tous les midis pour préparer le dîner, après une matinée de travail et avant de repartir à la fabrique, pendant que mon père lisait le journal tranquillement installé dans son fauteuil. Mon sentiment d’injustice. Ma révolte d’être une fille plutôt qu’un garçon. De tous temps, les femmes, et surtout les petites filles que nous avons été, avons eu une conscience aiguë des dizaines d’injustices que l’on nous impose d’un « parce que c’est comme ça, parce que t’es une fille ». Beaucoup d’entre nous finissons par les intégrer. D’autres pas, et ce livre raconte des histoires dans lesquelles chaque femme peut se reconnaître à un moment ou l’autre. J’en conseille la lecture aux hommes pour qu’ils puissent mieux appréhender et comprendre l’univers de leurs mères, sœurs, compagnes ou filles, même si nous sommes toutes différentes et si nos expériences de vie sont diverses. Cependant, parmi ces textes, il y en a probablement un ou deux qui peuvent correspondre au vécu ou aux pensées de l’une de leurs proches. Quant aux femmes disons que… le livre porte bien son titre. Chacune – ou presque – pourra se reconnaître dans l’une des histoires évoquées, chacune pourra se sentir la sœur d’une ou de plusieurs autrices.

Quant aux femmes disons que… le livre porte bien son titre. Chacune – ou presque – pourra se reconnaître dans l’une des histoires évoquées, chacune pourra se sentir la sœur d’une ou de plusieurs autrices.

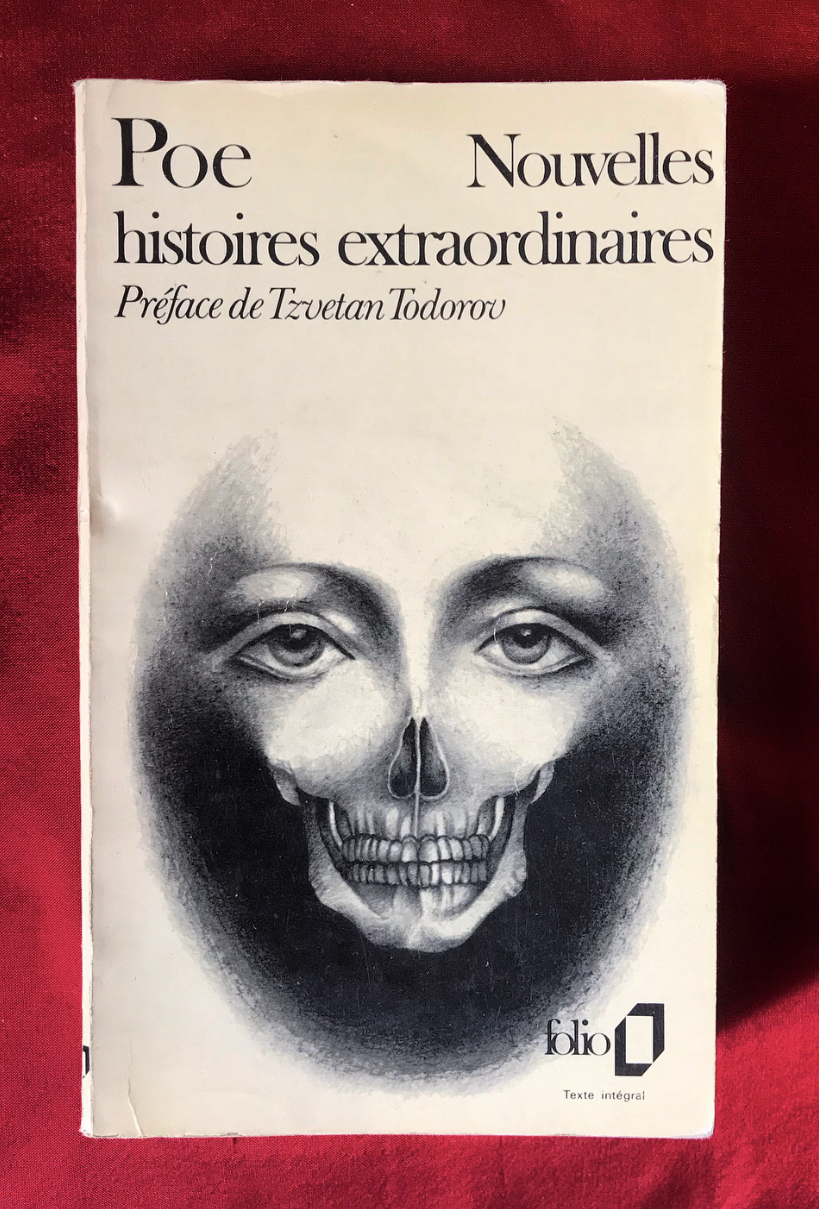

Parfois, il est agréable de relire un livre dix, vingt ou quarante ans après une première lecture. Certaines expériences personnelles et d’autres ouvrages permettent aux textes de révéler des sens que nous n’avions pas perçus la première fois. Si vous fouillez dans votre bibliothèque, peut-être y trouverez-vous Nouvelles histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe, considéré comme le père du polar. Durant cette aventure Covid-19, j’ai relu cet écrivain, l’un de mes amours littéraires de jeunesse, l’un de mes pères en littérature. Je me suis penchée spécifiquement sur ce livre, car je me souvenais vaguement du Masque de la Mort Rouge, l’une des nouvelles qu’il contient. A l’adolescence, elle ne m’avait pas vraiment interpellée. J’avais un faible pour

Parfois, il est agréable de relire un livre dix, vingt ou quarante ans après une première lecture. Certaines expériences personnelles et d’autres ouvrages permettent aux textes de révéler des sens que nous n’avions pas perçus la première fois. Si vous fouillez dans votre bibliothèque, peut-être y trouverez-vous Nouvelles histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe, considéré comme le père du polar. Durant cette aventure Covid-19, j’ai relu cet écrivain, l’un de mes amours littéraires de jeunesse, l’un de mes pères en littérature. Je me suis penchée spécifiquement sur ce livre, car je me souvenais vaguement du Masque de la Mort Rouge, l’une des nouvelles qu’il contient. A l’adolescence, elle ne m’avait pas vraiment interpellée. J’avais un faible pour  Sa tante Maria Clemm, le reçoit en 1829, à

Sa tante Maria Clemm, le reçoit en 1829, à

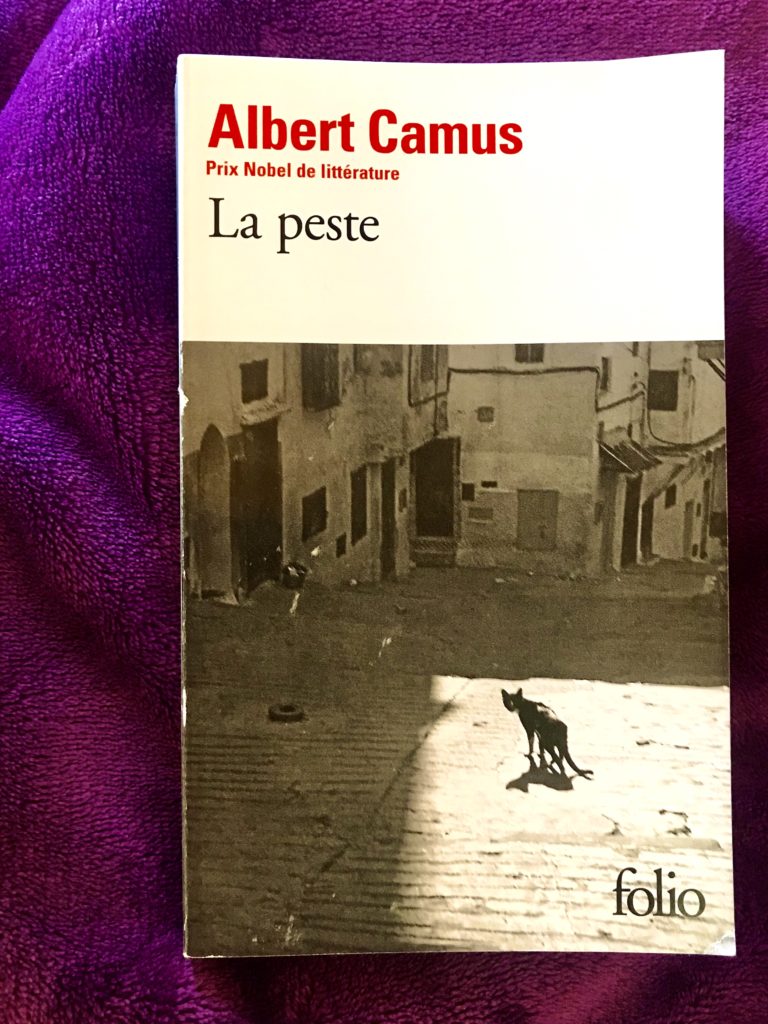

afin qu’elle se fasse soigner ailleurs, dans un lieu mieux équipé pour lutter contre sa maladie. Quelques jours plus tard, on trouve des milliers de rats morts dans les rues. La ville nettoie tout sans se préoccuper davantage de cet incident. Mais enlever les rats crevés ne suffit pas. Le concierge du docteur Rieux meurt. D’autres habitants de la ville, riches ou pauvres, également. Affolé par le nombre important de rats qui continuent de mourir, Grand, un employé de la mairie, consulte le docteur. Recherché par la police Cottard essaye de se pendre. Le médecin le sauve. Rieux s’évertue âprement de convaincre la municipalité de mettre la ville en quarantaine. Il se passera quelques temps avant qu’elle ne réagisse et ferme les accès.

afin qu’elle se fasse soigner ailleurs, dans un lieu mieux équipé pour lutter contre sa maladie. Quelques jours plus tard, on trouve des milliers de rats morts dans les rues. La ville nettoie tout sans se préoccuper davantage de cet incident. Mais enlever les rats crevés ne suffit pas. Le concierge du docteur Rieux meurt. D’autres habitants de la ville, riches ou pauvres, également. Affolé par le nombre important de rats qui continuent de mourir, Grand, un employé de la mairie, consulte le docteur. Recherché par la police Cottard essaye de se pendre. Le médecin le sauve. Rieux s’évertue âprement de convaincre la municipalité de mettre la ville en quarantaine. Il se passera quelques temps avant qu’elle ne réagisse et ferme les accès. « Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu’ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres. Et pourtant pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus ».

« Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu’ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres. Et pourtant pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus ». « Je possède toutes les caractéristiques qui, selon les auteurs traitant des goûts sexuels des enfants, éveillent des réactions libidineuses chez une petite fille : la mâchoire bien dessinée, la voix grave et sonore, les mains musclées, les épaules larges. De plus je ressemble, paraît-il à un chanteur de charme ou à un acteur pour qui Lo a le béguin ».

« Je possède toutes les caractéristiques qui, selon les auteurs traitant des goûts sexuels des enfants, éveillent des réactions libidineuses chez une petite fille : la mâchoire bien dessinée, la voix grave et sonore, les mains musclées, les épaules larges. De plus je ressemble, paraît-il à un chanteur de charme ou à un acteur pour qui Lo a le béguin ». Le roman de Vladimir Nabokov se présente comme la confession de Humbert Humbert, rédigée en prison avant son procès pour meurtre. De cette confession, il attend la compréhension et la mansuétude des jurés. Ce détail n’a pas échappé à

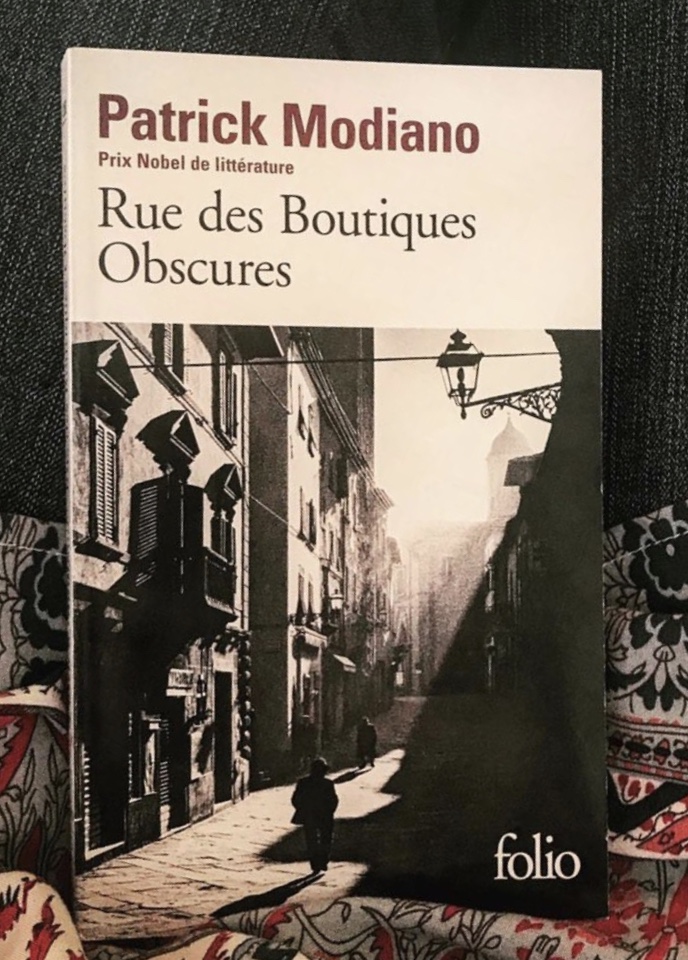

Le roman de Vladimir Nabokov se présente comme la confession de Humbert Humbert, rédigée en prison avant son procès pour meurtre. De cette confession, il attend la compréhension et la mansuétude des jurés. Ce détail n’a pas échappé à  “Qui pousse un certain Guy Roland, employé d’une agence de police privée que dirige un baron balte, à partir à la recherche d’un inconnu, disparu depuis longtemps ? Le besoin de se retrouver lui-même après des années d’amnésie ?

“Qui pousse un certain Guy Roland, employé d’une agence de police privée que dirige un baron balte, à partir à la recherche d’un inconnu, disparu depuis longtemps ? Le besoin de se retrouver lui-même après des années d’amnésie ?