Mary Shelley : la courte durée d’une heureuse jeunesse

Dans la nuit du 16 juin 1816, Lord Byron et ses amis, entre autres Percy Shelley et Mary Wollstonecraft Godwin qui deviendra plus tard Mary Shelley, séjournent à la villa Diodati, à Cologny dans la banlieue de Genève. L’éruption du volcan indonésien Tambora, quelques mois auparavant, provoque de terribles perturbations du climat. De 1816, les documents de l’époque soulignent que ce fut une année sans été. Enfermé dans la maison par les orages qui se suivent, fasciné par le surnaturel, pour se divertir le petit groupe lit des histoires d’horreur. Afin de diversifier les rares activités de cette singulière villégiature, Lord Byron propose qu’ils écrivent chacun une histoire de fantômes. Mary, qui sera la seule à terminer un récit, imagine quelque chose de totalement nouveau en s’inspirant d’un cauchemar qu’elle avait eu. Considéré comme le premier roman de science-fiction lors de sa parution, Frankenstein ou le Prométhée moderne, qui à présent figure parmi les classiques de la littérature, eut certes un succès immédiat mais dut également essuyer quelques critiques peu amènes. Très jeune, l’érudite et innovante Mary Shelley devra affronter les rugosités de l’existence.

Mary Shelley : journal d’affliction

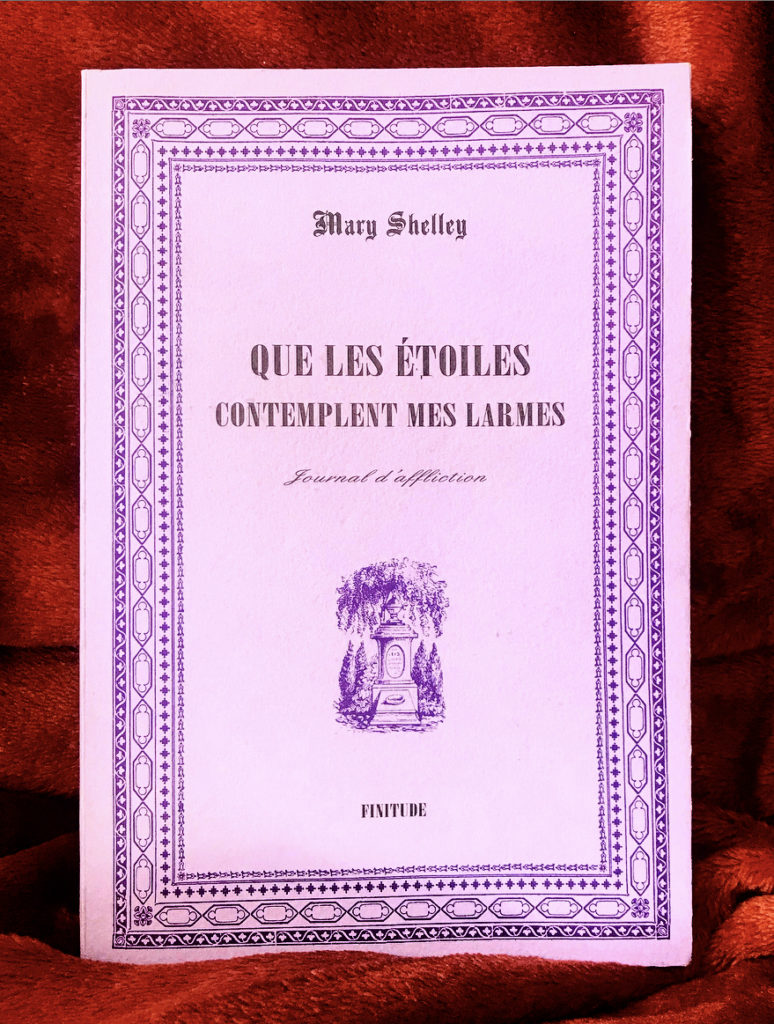

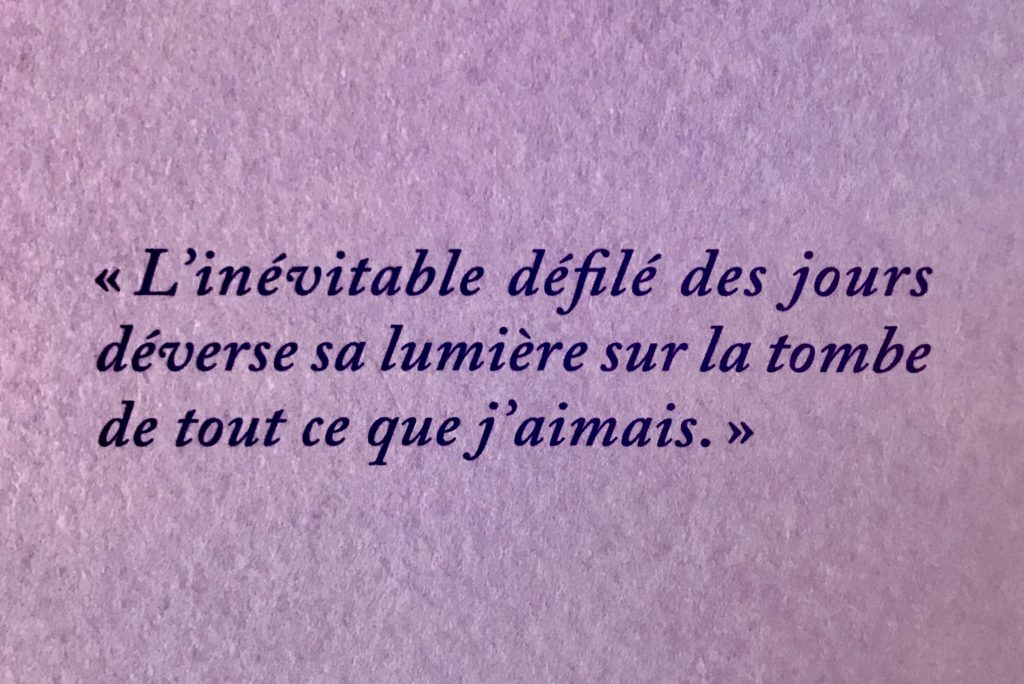

Italie, été 1822. Le poète Percy Shelley traverse le golfe de Livourne à bord d’un petit voilier qu’il vient d’acheter. La mer est agitée. L’embarcation chavire. Le jeune écrivain meurt. Sa veuve n’a pas encore 25 ans. La douleur soudaine, brutale, anéantit la jeune femme déjà durement éprouvée par le décès de trois de ses quatre enfants. Elle entame alors l’écriture d’un cahier intitulé Journal d’affliction. Elle le tiendra jusqu’en 1844. Une œuvre bouleversante, écrite par une femme brisée qui consigne les souvenirs de son amour, de sa souffrance, de sa solitude. Ces pages sont considérées parmi les plus belles de la littérature romantique. Traduites par Constance Lacroix, elles paraissent en 2017 sous le titre Que les étoiles contemplent mes larmes un très bel ouvrage publié par les éditions Finitude. Après une courte jeunesse, exaltante et heureuse, la vie de Mary Shelley ne sera qu’une suite de deuils. Ces drames la plongeront dans une profonde et incurable dépression, d’autant que les personnes opposées à la relation qu’elle a eue avec son défunt mari, lui feront chèrement payer cette passion. Pour survivre elle écrit, étudie, s’attache follement à son fils Percy Florence et s’acharne à faire reconnaître le talent de Percy Shelley, le seul et unique grand amour de sa vie.

Italie, été 1822. Le poète Percy Shelley traverse le golfe de Livourne à bord d’un petit voilier qu’il vient d’acheter. La mer est agitée. L’embarcation chavire. Le jeune écrivain meurt. Sa veuve n’a pas encore 25 ans. La douleur soudaine, brutale, anéantit la jeune femme déjà durement éprouvée par le décès de trois de ses quatre enfants. Elle entame alors l’écriture d’un cahier intitulé Journal d’affliction. Elle le tiendra jusqu’en 1844. Une œuvre bouleversante, écrite par une femme brisée qui consigne les souvenirs de son amour, de sa souffrance, de sa solitude. Ces pages sont considérées parmi les plus belles de la littérature romantique. Traduites par Constance Lacroix, elles paraissent en 2017 sous le titre Que les étoiles contemplent mes larmes un très bel ouvrage publié par les éditions Finitude. Après une courte jeunesse, exaltante et heureuse, la vie de Mary Shelley ne sera qu’une suite de deuils. Ces drames la plongeront dans une profonde et incurable dépression, d’autant que les personnes opposées à la relation qu’elle a eue avec son défunt mari, lui feront chèrement payer cette passion. Pour survivre elle écrit, étudie, s’attache follement à son fils Percy Florence et s’acharne à faire reconnaître le talent de Percy Shelley, le seul et unique grand amour de sa vie.

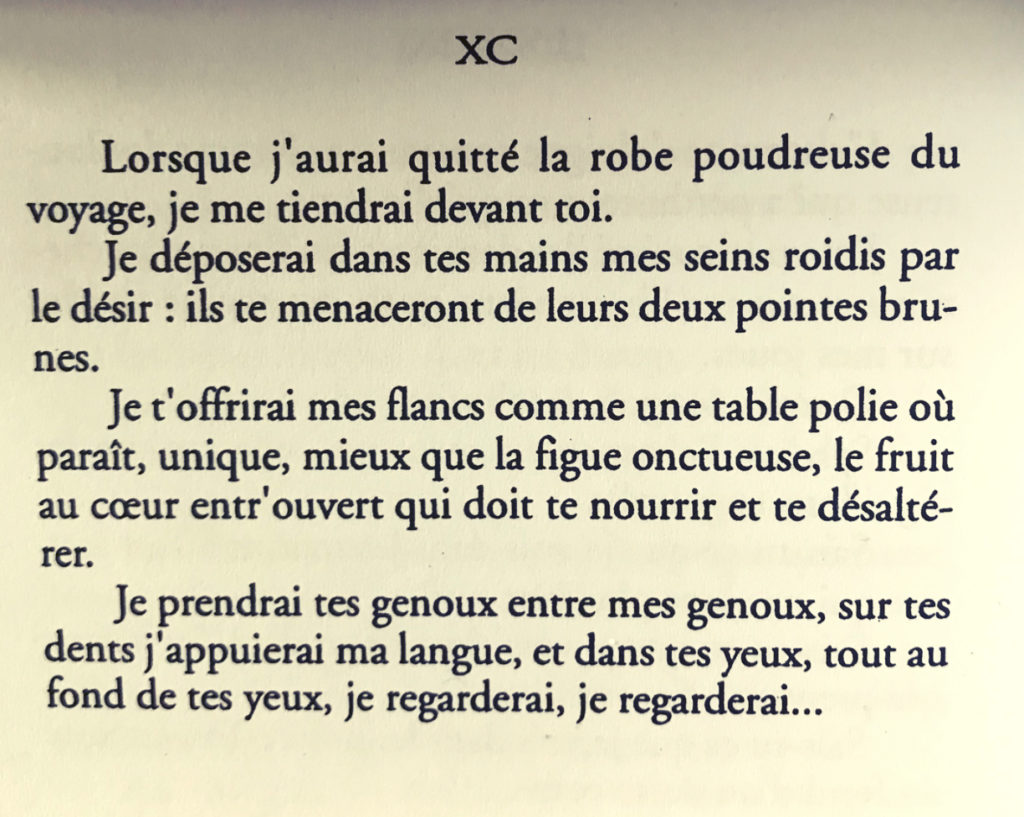

Extraits du journal :

17 novembre 1822

La douleur est préférable à l’absence de douleur. Ma peine me rappelle tout du moins que j’ai connu des jours meilleurs. Jadis, entre toutes, je me vis accorder le bonheur. Puisse ce souvenir ne jamais me quitter ! Celui qui passe auprès des ruines d’une vieille demeure, non loin d’une sente déserte et triste, n’y prête pas garde. Mais qu’il apprenne qu’un spectre, gracieux et farouche, hante ses murs, et voilà qu’elle se pare d’une beauté et d’un intérêt singuliers. Ainsi pourrait-on dire de moi que je ne suis plus rien mais que je vécus un jour, et que je chéris jalousement la mémoire de ce que je fus.

Quand le vautour de mon chagrin s’endort un instant sur sa proie, sans que se relâche jamais l’étau de ses serres cependant, je me sens glisser dans une léthargie plus terrible encore que le désespoir.

19 mars 1823

L’étude m’est devenue plus que nécessaire que l’air que je respire. En façonnant mon esprit à un perpétuel questionnement et à un examen systématique, elle offre une alternative bienfaisante au tumulte de mes rêveries. Le contentement que j’éprouve à me sentir maîtresse de moi éclaire ma vie présente, et l’espoir de me rendre plus digne de mon cher disparu m’apporte un réconfort qui adoucit jusqu’à mes heures les plus désolées.

Mary Shelley : des parents philosophes et hors normes

Mary Wollstonecraft Godwin naît le 30 août 1797 à Londres, fille de deux philosophes hors normes et en avance sur leur temps : Mary Wollstonecraft maîtresse d’école, femme de lettres, féministe convaincue, auteure d’un pamphlet contre le système patriarcal Défense des droits de la femme (1792) ,et de William Godwin précurseur de la pensée anarchiste. Anticonformiste, le couple ne vit pas sous le même toit. Dix jours après la naissance de sa fille, Mary Wollstonecraft meurt emportée par la fièvre puerpérale. Mary et sa sœur Fanny Imlay -âgée de trois ans et demi et née de l’union de Mary Wollstonecraft avec le spéculateur Gilbert Imlay– seront élevées par William.

Mary Shelley: une enfant surdouée

Mary a quatre ans quand William Godwin épouse une veuve mère de deux enfants. Avec elle, le philosophe conçoit un fils. William inculque les idées de leur mère à ses filles. Très rapidement Mary se montre exceptionnellement intelligente et passionnée par l’apprentissage de choses complexes. Les enfants vivent entourés des plus grands intellectuels de l’époque à qui leur père ouvre toujours sa porte.

Mary ne suit pas une scolarité habituelle. Son père assure lui-même en partie son instruction en lui enseignant les matières les plus diverses. Godwin a l’habitude d’offrir à ses enfants des sorties éducatives et ils ont accès à sa bibliothèque. Mary reçoit une éducation exceptionnelle et rare pour une fille du début du 19e siècle. Elle a une gouvernante, un professeur particulier, et lit les manuscrits de son père portant sur l’histoire grecque et romaine.

Souvent, elle et sa sœur Fanny, vont lire et étudier au cimetière de Saint Pancras, près de la tombe de leur mère.

Mary Shelley: Percy un amour passionnel et sulfureux

Lors d’une visite que Percy Bysshe Shelley rend à son père, elle tombe éperdument amoureuse du poète. Elle le sait marié mais ne voit pas d’inconvénient à ce que cet homme brillant, qui cumule les problèmes dus – entre autres – à son athéisme, lui fasse du charme. En 1814, à l’âge de seize ans, elle commence une relation avec lui. En sa compagnie, elle quitte le domicile familial et l’Angleterre. Le couple se rend en France et en Suisse. Cette union courrouce énormément le père de Percy. Dès lors, et pendant tout le reste de sa vie, il mettra une énergie incroyable à rendre infernale l’existence de Mary, d’autant qu’il était en mauvais termes avec son fils. Durant ce périple, elle tombe enceinte de son premier enfant. Elle le perdra à sa naissance.

Humiliée, offensée et enceinte, Harriet l’épouse de Percy, peu ouverte à l’amour libre, les suit. Le sulfureux Lord Byron ajoute rapidement à la confusion lui qui, partout où il passe, jette le trouble. Dans The Encyclopedia of Science Fiction, John Clute, n’hésite pas à affirmer que Fanny, la sœur de Mary, était devenue la maîtresse du Lord.

La communauté amicale qu’ils forment avec Lord Byron et d’autres personnes, se dissout après deux suicides : celui de sa sœur Fanny Imlay et celui de Harriet Westbrook, l’épouse de Shelley, qui choisit de se noyer.

Mary et Percy se marient en 1816, après la mort d’Harriet. Trois autres enfants naissent de leur union. Seul le petit Percy Florence survit à l’enfance. Mary Shelley vit la perte de chaque enfant comme une tragédie. A partir de la mort de la première-née, la vie de Mary Shelley ne sera plus qu’une suite de drames dont elle ne se remettra jamais.

A Londres, Percy Shelley s’absente souvent pour éviter les créanciers. La menace de la prison pour dettes, leur mauvaise santé et la peur de perdre la garde de leurs enfants, incite le couple à quitter l’Angleterre pour l’Italie en 1818. Deux de leurs enfants y mourront.

Percy décède avant son trentième anniversaire. Son corps est incinéré mais son cœur a d’abord été enlevé. Mary l’a enveloppé dans une page de poésie. Elle transportera cette relique pendant un quart de siècle, jusqu’à la fin de ses jours. Après la mort de son mari, Mary se bat pour que l’œuvre du poète soit diffusée. Certains chercheurs n’hésitent pas à affirmer que, sans le travail accompli par Mary, Percy B. Shelley aurait sombré dans l’oubli.

Mary Shelley: un talent et une érudition tardivement reconnus

Bien que Mary Shelley ait écrit six romans après le premier ainsi que des récits de voyage, des biographies de personnages historiques espagnols, portugais et français, des nouvelles et des poèmes, aucune des œuvres ultérieures n’atteint la popularité de Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ses œuvres percutantes, féministes et innovantes abordent des sujets chers au 20e et 21e siècles. Mathilda (1819) a pour thème l’inceste et le suicide. Cette œuvre est jugée si scandaleuse et immorale, qu’elle ne sera publiée qu’en 1959. Considéré comme le meilleur de sa production, Le dernier homme (1826), roman qu’il faudrait peut-être lire ou relire en ce moment, raconte la destruction de la race humaine, entre 2073 et 2100, par les guerres et la peste. Par ailleurs, l’auteure utilise les biographies qu’elle écrit, souvent très politisées, pour faire avancer la cause féminine comme dans Lodore (1835) son autobiographie romancée. Selon Wikipédia, dans ce roman, l’écrivaine prend position sur des questions politiques et idéologiques, en premier lieu l’éducation des femmes et leur rôle dans la société. Le roman dissèque la culture patriarcale qui sépare les sexes et contraint les femmes à être dépendantes des hommes.

Le 1er février 1851, à l’âge de cinquante-trois ans, Mary Shelley meurt à Londres d’une tumeur au cerveau. Elle est enterrée à l’église St Peter, à Bournemouth.

Selon les biographies romantiques et victoriennes, Mary Shelley aurait sacrifié son œuvre pour soutenir son mari puis, après sa disparition, le faire publier. Toutefois, dans les années 1970, elle est réhabilitée. Dégagée de l’ombre de son époux, elle est à présent considérée comme une précurseure et une écrivaine à part entière. On lui accorde l’invention de la science-fiction, d’avoir amorcé les études de genres et engendré un mythe universel.

Sources:

- Que les étoiles contemplent mes larmes, Journal d’affliction, Mary Shelley, éditions Finitude.

- Buscarbiografias

- Campus n°124

- Wikipédia

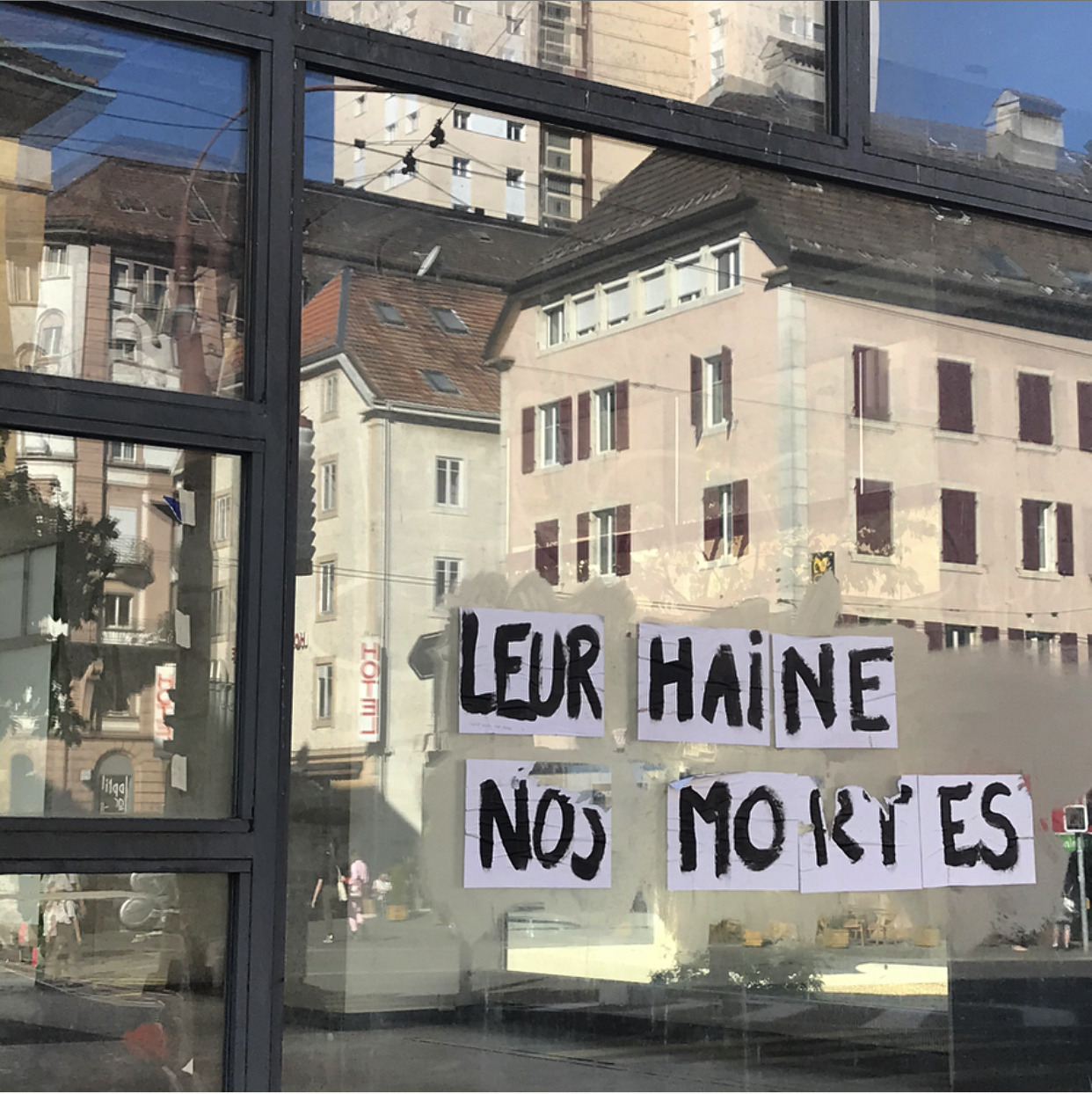

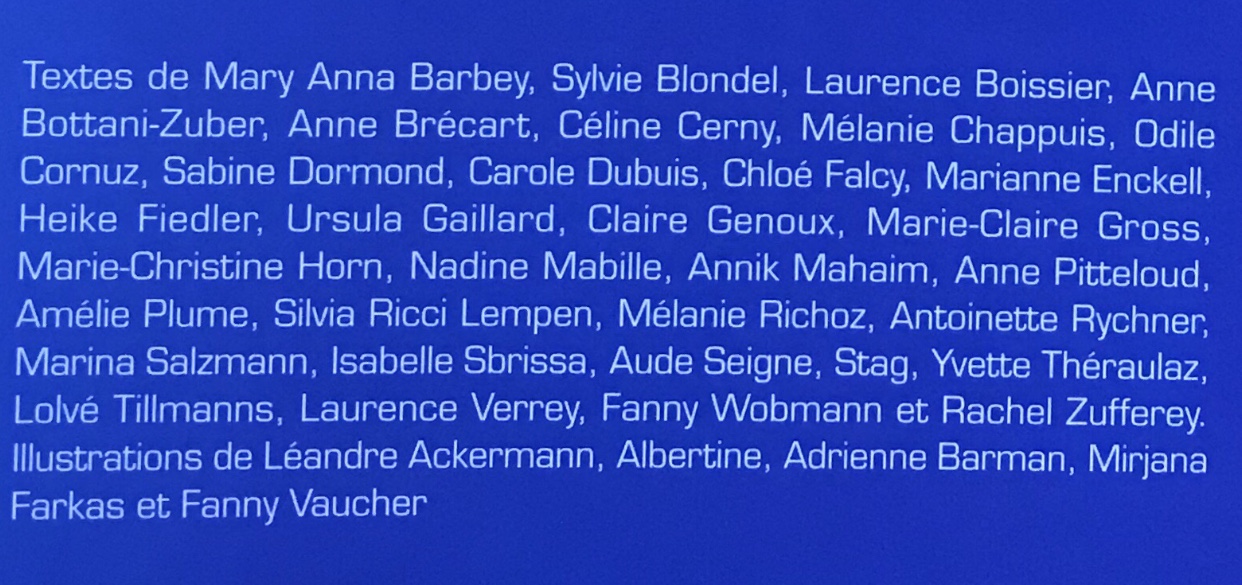

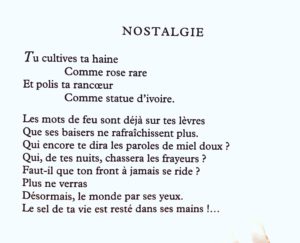

Cet ouvrage est l’aboutissement d’une initiative du quotidien indépendant Le Courrier. Ce journal genevois avait demandé à des écrivaines un texte littéraire: « Une parole de femme, pas forcément militante (car la littérature ne supporte pas que l’on l’enrégimente) mais portant « sur le sujet des discriminations liées au sexe » ». J’avoue qu’il m’a fallu du temps avant de me décider à ouvrir ce recueil que j’ai avalé d’une traite. Pas pour des questions idéologiques. Plutôt parce que je suis soupçonneuse. Je ne crois pas toujours ce que l’on me dit lorsqu’on tente de me vendre quelque chose. Je craignais d’avoir à lire une sorte d’essai militant, or je ne suis pas toujours d’humeur à lire un essai, encore moins un essai politique. Mais ce livre collectif s’astreint à ce qu’il annonce : des textes d’une grande force littéraire et poétique qui racontent des vies de femme sans tomber dans le militantisme ou l’esprit revanchard. Un livre dont je conseille particulièrement la lecture aux hommes qui souvent, malgré eux, ignorent les problèmes spécifiques que les femmes devons affronter. Quant à moi, comme le rôle que je me suis assigné dans ce blog n’est pas de jouer les critiques littéraires mais de présenter des livres et des auteurs qui me touchent, et que la distanciation commence aussi à me peser, je ne prendrai, en l’occurrence, aucune distance. J’avoue m’être reconnue dans plusieurs textes qui m’ont bouleversée.

Cet ouvrage est l’aboutissement d’une initiative du quotidien indépendant Le Courrier. Ce journal genevois avait demandé à des écrivaines un texte littéraire: « Une parole de femme, pas forcément militante (car la littérature ne supporte pas que l’on l’enrégimente) mais portant « sur le sujet des discriminations liées au sexe » ». J’avoue qu’il m’a fallu du temps avant de me décider à ouvrir ce recueil que j’ai avalé d’une traite. Pas pour des questions idéologiques. Plutôt parce que je suis soupçonneuse. Je ne crois pas toujours ce que l’on me dit lorsqu’on tente de me vendre quelque chose. Je craignais d’avoir à lire une sorte d’essai militant, or je ne suis pas toujours d’humeur à lire un essai, encore moins un essai politique. Mais ce livre collectif s’astreint à ce qu’il annonce : des textes d’une grande force littéraire et poétique qui racontent des vies de femme sans tomber dans le militantisme ou l’esprit revanchard. Un livre dont je conseille particulièrement la lecture aux hommes qui souvent, malgré eux, ignorent les problèmes spécifiques que les femmes devons affronter. Quant à moi, comme le rôle que je me suis assigné dans ce blog n’est pas de jouer les critiques littéraires mais de présenter des livres et des auteurs qui me touchent, et que la distanciation commence aussi à me peser, je ne prendrai, en l’occurrence, aucune distance. J’avoue m’être reconnue dans plusieurs textes qui m’ont bouleversée.  Certaines personnes s’imaginent que les injustices ressenties par les femmes sont l’affaire de deux ou trois illuminées ou de quelques « harpies hystériques » comme disent beaucoup d’hommes croisés sur ma route. En réalité, les injustices faites aux femmes sont très fortement perçues par les fillettes qui ne comprennent pas le pourquoi de ces discriminations et qui se contentent mal « d’un parce que c’est comme ça ». Et ce, depuis toujours. J’ai entendu ma grand-mère dire qu’elle aurait aimé travailler comme un homme plutôt que d’être femme au foyer. Je me souviens de ma mère, me racontant sa contrariété ainsi que l’injustice qu’elle ressentait, lorsqu’elle avait une vingtaine d’années dans le Madrid franquiste de la fin années 1950, pas vraiment un endroit ou fourmillaient les idées féministes, quand ses frères cadets sortaient sans rendre de comptes à quiconque. Par contre, sa sœur et elle, largement ainées, avaient des horaires strictes et devaient fournir la liste des lieux et des personnes fréquentées. Mais à l’usure, elle a fini par plier – oh, de loin pas toujours, heureusement – et je me rappelle de mon incompréhension, quand je la voyais courir tous les midis pour préparer le dîner, après une matinée de travail et avant de repartir à la fabrique, pendant que mon père lisait le journal tranquillement installé dans son fauteuil. Mon sentiment d’injustice. Ma révolte d’être une fille plutôt qu’un garçon. De tous temps, les femmes, et surtout les petites filles que nous avons été, avons eu une conscience aiguë des dizaines d’injustices que l’on nous impose d’un « parce que c’est comme ça, parce que t’es une fille ». Beaucoup d’entre nous finissons par les intégrer. D’autres pas, et ce livre raconte des histoires dans lesquelles chaque femme peut se reconnaître à un moment ou l’autre. J’en conseille la lecture aux hommes pour qu’ils puissent mieux appréhender et comprendre l’univers de leurs mères, sœurs, compagnes ou filles, même si nous sommes toutes différentes et si nos expériences de vie sont diverses. Cependant, parmi ces textes, il y en a probablement un ou deux qui peuvent correspondre au vécu ou aux pensées de l’une de leurs proches.

Certaines personnes s’imaginent que les injustices ressenties par les femmes sont l’affaire de deux ou trois illuminées ou de quelques « harpies hystériques » comme disent beaucoup d’hommes croisés sur ma route. En réalité, les injustices faites aux femmes sont très fortement perçues par les fillettes qui ne comprennent pas le pourquoi de ces discriminations et qui se contentent mal « d’un parce que c’est comme ça ». Et ce, depuis toujours. J’ai entendu ma grand-mère dire qu’elle aurait aimé travailler comme un homme plutôt que d’être femme au foyer. Je me souviens de ma mère, me racontant sa contrariété ainsi que l’injustice qu’elle ressentait, lorsqu’elle avait une vingtaine d’années dans le Madrid franquiste de la fin années 1950, pas vraiment un endroit ou fourmillaient les idées féministes, quand ses frères cadets sortaient sans rendre de comptes à quiconque. Par contre, sa sœur et elle, largement ainées, avaient des horaires strictes et devaient fournir la liste des lieux et des personnes fréquentées. Mais à l’usure, elle a fini par plier – oh, de loin pas toujours, heureusement – et je me rappelle de mon incompréhension, quand je la voyais courir tous les midis pour préparer le dîner, après une matinée de travail et avant de repartir à la fabrique, pendant que mon père lisait le journal tranquillement installé dans son fauteuil. Mon sentiment d’injustice. Ma révolte d’être une fille plutôt qu’un garçon. De tous temps, les femmes, et surtout les petites filles que nous avons été, avons eu une conscience aiguë des dizaines d’injustices que l’on nous impose d’un « parce que c’est comme ça, parce que t’es une fille ». Beaucoup d’entre nous finissons par les intégrer. D’autres pas, et ce livre raconte des histoires dans lesquelles chaque femme peut se reconnaître à un moment ou l’autre. J’en conseille la lecture aux hommes pour qu’ils puissent mieux appréhender et comprendre l’univers de leurs mères, sœurs, compagnes ou filles, même si nous sommes toutes différentes et si nos expériences de vie sont diverses. Cependant, parmi ces textes, il y en a probablement un ou deux qui peuvent correspondre au vécu ou aux pensées de l’une de leurs proches. Quant aux femmes disons que… le livre porte bien son titre. Chacune – ou presque – pourra se reconnaître dans l’une des histoires évoquées, chacune pourra se sentir la sœur d’une ou de plusieurs autrices.

Quant aux femmes disons que… le livre porte bien son titre. Chacune – ou presque – pourra se reconnaître dans l’une des histoires évoquées, chacune pourra se sentir la sœur d’une ou de plusieurs autrices.