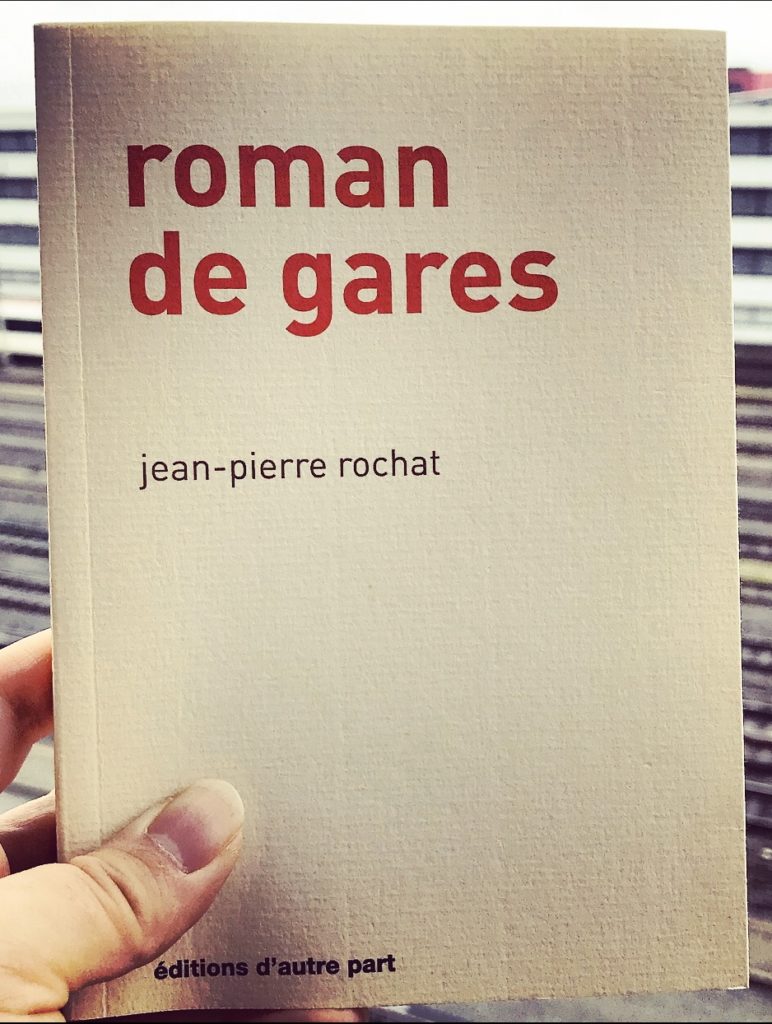

Roman de gares : le goût de l’amour

A présent, il m’est rare de retrouver les émois amoureux éprouvés durant mon enfance ou adolescence envers les héros ou héroïnes d’un livre. Avec une agréable surprise, j’ai goûté à cette délicieuse sensation en lisant le dernier ouvrage de Jean-Pierre Rochat. Roman de gares vient de paraître aux Editions d’Autre Part. A travers sa prose, l’écrivain a su m’instiller l’amour et le désir qu’il ressent pour les deux femmes qui le sauvent du désespoir. A l’inverse, j’ai également pu plonger dans le sensuel penchant amoureux qui attire ces femmes vers Dèdè, un homme d’une si grande sensibilité qu’il sait nous tenir sous son charme. Au cours de ses pérégrinations, Jean-Pierre Rochat, qui se confond avec le personnage de Dèdè, – avec des accents graves pour que cela signifie grand-père en turc – nous fera également découvrir la manière dont il écrit ses romans ainsi que les poètes et les écrivains qu’il aime : Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Marcel Aymé…

Roman de gares de Jean-Pierre Rochat : l’histoire

Dèdè est obligé d’abandonner sa ferme dans le Jura bernois après cinquante ans de labeur. En plein hiver, il part sur les routes accompagné d’un jeune âne. Avec son équipage, il espère descendre, à pied, dans le sud de la France en s’arrêtant de ferme en ferme pour y trouver assiette et logis selon la coutume des journaliers d’autrefois. Empreint de tradition et de souvenirs bienveillants, Dèdè s’imagine que les paysans lui ouvriront leur porte comme lui-même ouvrait la sienne quand il possédait sa propre demeure. Il doit déchanter. De nos jours les campagnes se sont repliées sur elles-mêmes. A peine si on les laisse, son âne et lui, malgré une température peu clémente, s’installer sous le toit d’une remise. Ces mœurs, nouvelles et hostiles, n’améliorent guère la mélancolie et les idées suicidaires qui le rongent depuis qu’il a été contraint de se séparer de tout ce qu’il aimait : son coin de terre, ses vieux murs, ses animaux, ses livres… Il rêvait d’accueils chaleureux, d’échanges humains et de partage, il ne trouve que des visages fermés et des battants clos. Quitter cette existence, qui peu à peu anéantit ses idéaux et lui refuse tout ce qu’il aime de la vie, le hante. Tout lui est-il vraiment refusé ? Non pas tout. Deux femmes traverseront sa route. La première, une personne mariée à un homme puissant avec qui elle s’ennuie, vénère son talent d’écrivain. Elle lui offrira admiration, échanges intellectuels, luxe et volupté. La seconde, une ouvrière qui travaille dans une boulangerie industrielle, lui apportera joie et fraîcheur, une manière d’appréhender la vie au jour le jour, de croquer l’instant sans penser au lendemain. Avec Roman de Gares, Jean-Pierre Rochat nous emmène dans le passé de Dèdè, dans la nostalgie du partage traditionnel qui se pratiquait dans les milieux ruraux ainsi que dans les idéaux de mai 1968 qui ont marqué sa jeunesse. Bercé par ses illusions, la découverte des campagnes du XXIème siècle s’avérera amère. Par bonheur, l’amour et le sexe sauveront Dèdè d’une mort à laquelle il songe trop souvent.

Dèdè est obligé d’abandonner sa ferme dans le Jura bernois après cinquante ans de labeur. En plein hiver, il part sur les routes accompagné d’un jeune âne. Avec son équipage, il espère descendre, à pied, dans le sud de la France en s’arrêtant de ferme en ferme pour y trouver assiette et logis selon la coutume des journaliers d’autrefois. Empreint de tradition et de souvenirs bienveillants, Dèdè s’imagine que les paysans lui ouvriront leur porte comme lui-même ouvrait la sienne quand il possédait sa propre demeure. Il doit déchanter. De nos jours les campagnes se sont repliées sur elles-mêmes. A peine si on les laisse, son âne et lui, malgré une température peu clémente, s’installer sous le toit d’une remise. Ces mœurs, nouvelles et hostiles, n’améliorent guère la mélancolie et les idées suicidaires qui le rongent depuis qu’il a été contraint de se séparer de tout ce qu’il aimait : son coin de terre, ses vieux murs, ses animaux, ses livres… Il rêvait d’accueils chaleureux, d’échanges humains et de partage, il ne trouve que des visages fermés et des battants clos. Quitter cette existence, qui peu à peu anéantit ses idéaux et lui refuse tout ce qu’il aime de la vie, le hante. Tout lui est-il vraiment refusé ? Non pas tout. Deux femmes traverseront sa route. La première, une personne mariée à un homme puissant avec qui elle s’ennuie, vénère son talent d’écrivain. Elle lui offrira admiration, échanges intellectuels, luxe et volupté. La seconde, une ouvrière qui travaille dans une boulangerie industrielle, lui apportera joie et fraîcheur, une manière d’appréhender la vie au jour le jour, de croquer l’instant sans penser au lendemain. Avec Roman de Gares, Jean-Pierre Rochat nous emmène dans le passé de Dèdè, dans la nostalgie du partage traditionnel qui se pratiquait dans les milieux ruraux ainsi que dans les idéaux de mai 1968 qui ont marqué sa jeunesse. Bercé par ses illusions, la découverte des campagnes du XXIème siècle s’avérera amère. Par bonheur, l’amour et le sexe sauveront Dèdè d’une mort à laquelle il songe trop souvent.

Roman de gares de Jean-Pierre Rochat : extraits

« Ce serait facile de me déclarer dépressif en plus de SDF, les SDF sont tous un peu dépressifs. Et toi qui avouerais à ton mari suffisant : je fréquente et fricote avec un SDF, quelle plaisanterie ! Serait-ce par esprit de provocation, ou par mansuétude ? Je sais bien que non, nous partageons un rêve commun, trois bouts de ficelle. Le bus n° 8 traverse la banlieue, avec à son bord des femmes et des hommes qui montent ou descendent à chaque arrêt, une poussette, un déambulateur, une cuite carabinée, un sac à commissions, une cigarette en attente de l’air libre pour se faire allumer ; je me dis merde, c’est ça la vie ? La banlieue passée, le cimetière dépassé, les premières fermes exploitées et quelques villas hors zone, construites à l’aide de dérogations obtenues en haut lieu, au-dessus des lois et de la population ordinaire.

Aujourd’hui est un jour de l’année où tous sont à la fête, sans exception autre que nous deux, tu me reçois chez toi en vitesse – faudrait pas qu’on se fasse prendre sur le vif, on serait pendus sur la place publique. Tu m’appelles du fond du pâturage, je te sens venir au galop, crinière au vent, nous nous poursuivons pour mieux nous rejoindre ; je gravis ton mont de Vénus et te caresse, là où le plaisir voile ton regard en te faisant soupirer d’aise ; j’embrasse ton nez, ta bouche, ton nez, ta bouche… à l’infini. Recommençons, c’est tellement bon une femme satisfaite et souriante étendue sur le dos, pendant qu’à ses côtés j’essaie de reprendre mon souffle, avant de repartir pour un tour d’honneur.

Nous sommes nus, après nous être ébattus inlassablement d’orgasme en orgasme, comme si j’étais un jeune étalon bien avoiné et toi une jument en pleine chaleur.

Il y a un quart d’heure de marche jusqu’à l’arrêt terminus du bus n° 8 menant à la gare. J’étais à nouveau rattrapé, récupéré, envahi par le spleen : pas celui de Paris, en Suisse nous avons aussi des spleens bien de chez nous, parfois même un dégoût de la vie, de nos forêts sombres et nos ciels gris, nos fleurs du mal ou notre saison en enfer. A la gare, une grande partie des passagers descend du bus pour prendre le train. J’aimerais être plus optimiste, les sanglots longs c’est trop con, je viens de prendre mon pied, un super pied de tous les tonnerres de Dieu, alors je ne vais pas recommencer à pleurnicher, même si ma turne est merdique et mes bouquins stockés dans des cartons au fond d’un garage bordélique. »

Jean-Pierre Rochat : biographie

Jean-Pierre Rochat vit à Bienne dès l’âge de sept ans. Après un court passage en maison de correction, qu’il évoque dans Roman de gares, il devient berger : à l’alpage en été et comme journalier en plaine l’hiver. De 1974 à 2019 il exploite, avec sa famille, un domaine au sommet de la montagne de Vauffelin, et devient un éleveur réputé de chevaux Franches-Montagnes. Il commence à écrire vers la fin des années 1970. En 2012, L’Écrivain suisse allemand lui vaut le prix Michel-Dentan. En 2019, le prix du roman des Romands lui est décerné pour Petite Brume. Ce livre raconte l’histoire d’un paysan qui vit un drame en devant vendre sa ferme, son bétail et sa jument, baptisée Petite Brume.

Vous pouvez lire la chronique de Jean-Marie Félix / RTS – Culture et écouter son entretien avec Jean-Pierre Rochat en cliquant ici.

Sources :

- Roman de gares de Jean-Pierre Rochat, éditions D’Autre Part

- Wikipédia

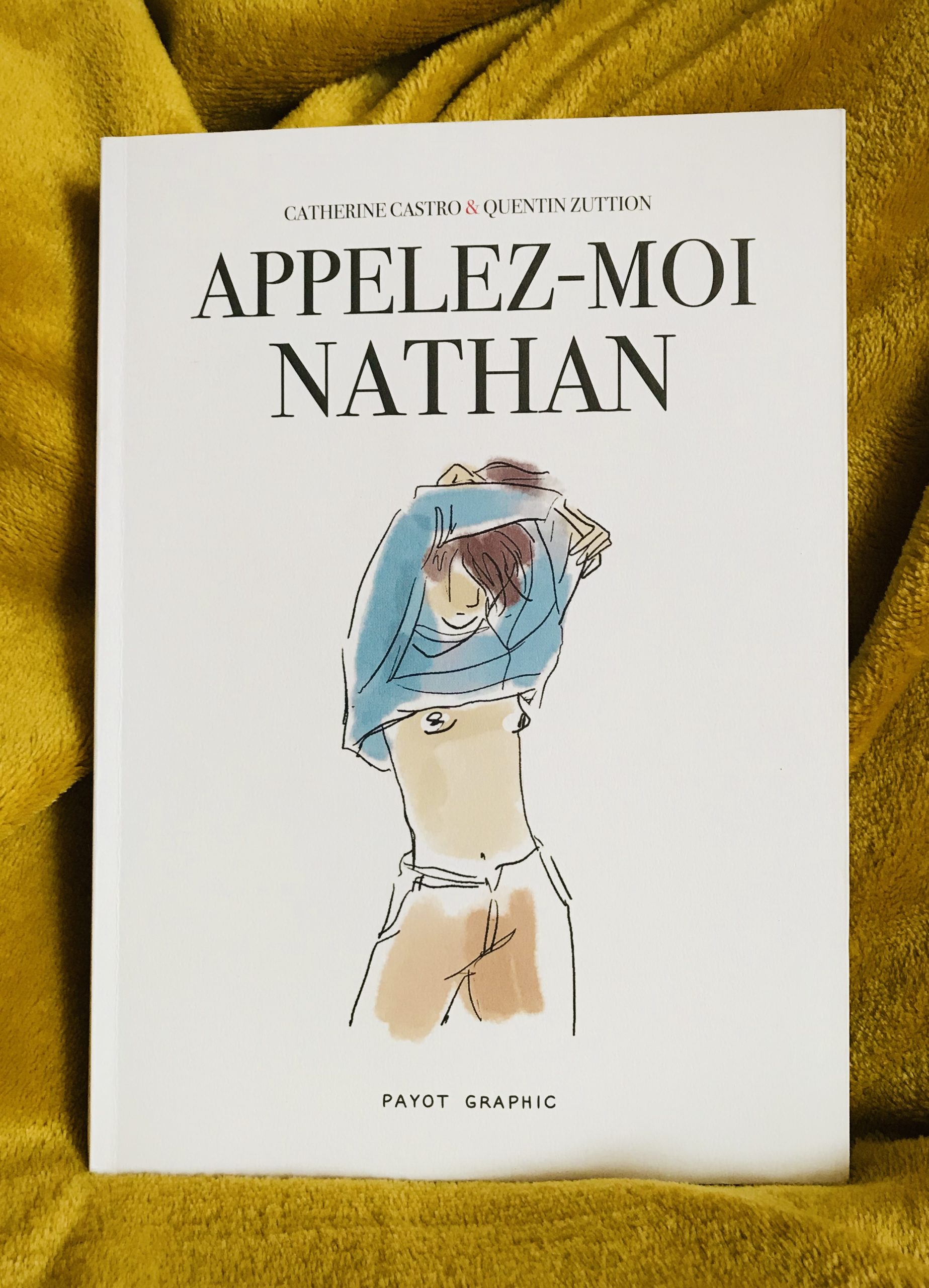

Un jour, la jeune Lila voit ses seins s’arrondir, ses hanches s’élargir et ses menstruations arriver. Dégoutée par la transformation de son corps, elle refuse d’aller à la piscine, se braque contre ses parents, cesse d’avoir de bonnes notes à l’école et s’automutile. Elle se déteste. Elle déteste son corps. Elle déteste grandir et devenir une femme. Une réaction normale pour un

Un jour, la jeune Lila voit ses seins s’arrondir, ses hanches s’élargir et ses menstruations arriver. Dégoutée par la transformation de son corps, elle refuse d’aller à la piscine, se braque contre ses parents, cesse d’avoir de bonnes notes à l’école et s’automutile. Elle se déteste. Elle déteste son corps. Elle déteste grandir et devenir une femme. Une réaction normale pour un  Devenir “il”, corriger les résultats de la loterie génétique pour être enfin lui-même, sera l’objectif de Nathan, or l’on imagine aisément – bien que ce soit difficile à imaginer pour une personne

Devenir “il”, corriger les résultats de la loterie génétique pour être enfin lui-même, sera l’objectif de Nathan, or l’on imagine aisément – bien que ce soit difficile à imaginer pour une personne  entourent et aux personnes qui considèrent cela comme une abominable anormalité – la douleur des personnes transgenres, l’incompréhension à laquelle elles doivent faire face, leur mal-être et leur combat quotidien pour être acceptées telles qu’elles sont. Cette BD est incontournable afin que ce qui est encore considéré, par certains, comme une “monstruosité” soit enfin accepté. Au final l’important c’est l’âme de la personne. L’essence et non le corps.

entourent et aux personnes qui considèrent cela comme une abominable anormalité – la douleur des personnes transgenres, l’incompréhension à laquelle elles doivent faire face, leur mal-être et leur combat quotidien pour être acceptées telles qu’elles sont. Cette BD est incontournable afin que ce qui est encore considéré, par certains, comme une “monstruosité” soit enfin accepté. Au final l’important c’est l’âme de la personne. L’essence et non le corps. Catherine Castro est journaliste, grand reporter et auteure. Elle a publié plusieurs livres chez Denoël et J’ai lu. Titulaire d’un master d’Histoire de l’Université Panthéon-Sorbonne, elle travaille notamment pour le magazine “Marie-Claire”, elle a également suivi une formation en réalisation documentaire.

Catherine Castro est journaliste, grand reporter et auteure. Elle a publié plusieurs livres chez Denoël et J’ai lu. Titulaire d’un master d’Histoire de l’Université Panthéon-Sorbonne, elle travaille notamment pour le magazine “Marie-Claire”, elle a également suivi une formation en réalisation documentaire. Les personnes qui liront la BD s’interrogeront peut-être. Prendre des hormones à l’adolescence, commencer une transition aussi jeune est-ce bien raisonnable? N’est-ce pas un peu tôt? Finalement tous les jeunes ont des problèmes qui disparaissent à l’âge adulte (que l’on croit voir disparaître mais qui ne disparaissent pas vraiment, sinon quel que soit le genre ou les préférences sexuelles, il n’y aurait pas autant de monde en thérapie, suivi par des psys, des analystes ou des coaches de toutes sortes). Si vous avez ce type de doute, je ne peux que vous diriger vers

Les personnes qui liront la BD s’interrogeront peut-être. Prendre des hormones à l’adolescence, commencer une transition aussi jeune est-ce bien raisonnable? N’est-ce pas un peu tôt? Finalement tous les jeunes ont des problèmes qui disparaissent à l’âge adulte (que l’on croit voir disparaître mais qui ne disparaissent pas vraiment, sinon quel que soit le genre ou les préférences sexuelles, il n’y aurait pas autant de monde en thérapie, suivi par des psys, des analystes ou des coaches de toutes sortes). Si vous avez ce type de doute, je ne peux que vous diriger vers

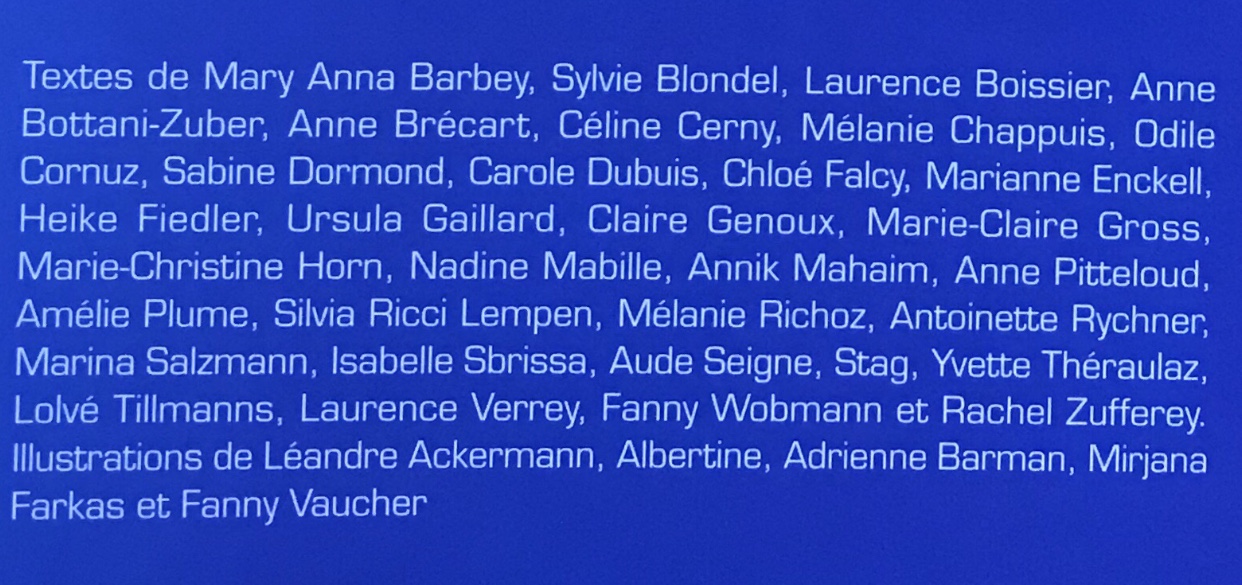

Cet ouvrage est l’aboutissement d’une initiative du quotidien indépendant Le Courrier. Ce journal genevois avait demandé à des écrivaines un texte littéraire: « Une parole de femme, pas forcément militante (car la littérature ne supporte pas que l’on l’enrégimente) mais portant « sur le sujet des discriminations liées au sexe » ». J’avoue qu’il m’a fallu du temps avant de me décider à ouvrir ce recueil que j’ai avalé d’une traite. Pas pour des questions idéologiques. Plutôt parce que je suis soupçonneuse. Je ne crois pas toujours ce que l’on me dit lorsqu’on tente de me vendre quelque chose. Je craignais d’avoir à lire une sorte d’essai militant, or je ne suis pas toujours d’humeur à lire un essai, encore moins un essai politique. Mais ce livre collectif s’astreint à ce qu’il annonce : des textes d’une grande force littéraire et poétique qui racontent des vies de femme sans tomber dans le militantisme ou l’esprit revanchard. Un livre dont je conseille particulièrement la lecture aux hommes qui souvent, malgré eux, ignorent les problèmes spécifiques que les femmes devons affronter. Quant à moi, comme le rôle que je me suis assigné dans ce blog n’est pas de jouer les critiques littéraires mais de présenter des livres et des auteurs qui me touchent, et que la distanciation commence aussi à me peser, je ne prendrai, en l’occurrence, aucune distance. J’avoue m’être reconnue dans plusieurs textes qui m’ont bouleversée.

Cet ouvrage est l’aboutissement d’une initiative du quotidien indépendant Le Courrier. Ce journal genevois avait demandé à des écrivaines un texte littéraire: « Une parole de femme, pas forcément militante (car la littérature ne supporte pas que l’on l’enrégimente) mais portant « sur le sujet des discriminations liées au sexe » ». J’avoue qu’il m’a fallu du temps avant de me décider à ouvrir ce recueil que j’ai avalé d’une traite. Pas pour des questions idéologiques. Plutôt parce que je suis soupçonneuse. Je ne crois pas toujours ce que l’on me dit lorsqu’on tente de me vendre quelque chose. Je craignais d’avoir à lire une sorte d’essai militant, or je ne suis pas toujours d’humeur à lire un essai, encore moins un essai politique. Mais ce livre collectif s’astreint à ce qu’il annonce : des textes d’une grande force littéraire et poétique qui racontent des vies de femme sans tomber dans le militantisme ou l’esprit revanchard. Un livre dont je conseille particulièrement la lecture aux hommes qui souvent, malgré eux, ignorent les problèmes spécifiques que les femmes devons affronter. Quant à moi, comme le rôle que je me suis assigné dans ce blog n’est pas de jouer les critiques littéraires mais de présenter des livres et des auteurs qui me touchent, et que la distanciation commence aussi à me peser, je ne prendrai, en l’occurrence, aucune distance. J’avoue m’être reconnue dans plusieurs textes qui m’ont bouleversée.  Certaines personnes s’imaginent que les injustices ressenties par les femmes sont l’affaire de deux ou trois illuminées ou de quelques « harpies hystériques » comme disent beaucoup d’hommes croisés sur ma route. En réalité, les injustices faites aux femmes sont très fortement perçues par les fillettes qui ne comprennent pas le pourquoi de ces discriminations et qui se contentent mal « d’un parce que c’est comme ça ». Et ce, depuis toujours. J’ai entendu ma grand-mère dire qu’elle aurait aimé travailler comme un homme plutôt que d’être femme au foyer. Je me souviens de ma mère, me racontant sa contrariété ainsi que l’injustice qu’elle ressentait, lorsqu’elle avait une vingtaine d’années dans le Madrid franquiste de la fin années 1950, pas vraiment un endroit ou fourmillaient les idées féministes, quand ses frères cadets sortaient sans rendre de comptes à quiconque. Par contre, sa sœur et elle, largement ainées, avaient des horaires strictes et devaient fournir la liste des lieux et des personnes fréquentées. Mais à l’usure, elle a fini par plier – oh, de loin pas toujours, heureusement – et je me rappelle de mon incompréhension, quand je la voyais courir tous les midis pour préparer le dîner, après une matinée de travail et avant de repartir à la fabrique, pendant que mon père lisait le journal tranquillement installé dans son fauteuil. Mon sentiment d’injustice. Ma révolte d’être une fille plutôt qu’un garçon. De tous temps, les femmes, et surtout les petites filles que nous avons été, avons eu une conscience aiguë des dizaines d’injustices que l’on nous impose d’un « parce que c’est comme ça, parce que t’es une fille ». Beaucoup d’entre nous finissons par les intégrer. D’autres pas, et ce livre raconte des histoires dans lesquelles chaque femme peut se reconnaître à un moment ou l’autre. J’en conseille la lecture aux hommes pour qu’ils puissent mieux appréhender et comprendre l’univers de leurs mères, sœurs, compagnes ou filles, même si nous sommes toutes différentes et si nos expériences de vie sont diverses. Cependant, parmi ces textes, il y en a probablement un ou deux qui peuvent correspondre au vécu ou aux pensées de l’une de leurs proches.

Certaines personnes s’imaginent que les injustices ressenties par les femmes sont l’affaire de deux ou trois illuminées ou de quelques « harpies hystériques » comme disent beaucoup d’hommes croisés sur ma route. En réalité, les injustices faites aux femmes sont très fortement perçues par les fillettes qui ne comprennent pas le pourquoi de ces discriminations et qui se contentent mal « d’un parce que c’est comme ça ». Et ce, depuis toujours. J’ai entendu ma grand-mère dire qu’elle aurait aimé travailler comme un homme plutôt que d’être femme au foyer. Je me souviens de ma mère, me racontant sa contrariété ainsi que l’injustice qu’elle ressentait, lorsqu’elle avait une vingtaine d’années dans le Madrid franquiste de la fin années 1950, pas vraiment un endroit ou fourmillaient les idées féministes, quand ses frères cadets sortaient sans rendre de comptes à quiconque. Par contre, sa sœur et elle, largement ainées, avaient des horaires strictes et devaient fournir la liste des lieux et des personnes fréquentées. Mais à l’usure, elle a fini par plier – oh, de loin pas toujours, heureusement – et je me rappelle de mon incompréhension, quand je la voyais courir tous les midis pour préparer le dîner, après une matinée de travail et avant de repartir à la fabrique, pendant que mon père lisait le journal tranquillement installé dans son fauteuil. Mon sentiment d’injustice. Ma révolte d’être une fille plutôt qu’un garçon. De tous temps, les femmes, et surtout les petites filles que nous avons été, avons eu une conscience aiguë des dizaines d’injustices que l’on nous impose d’un « parce que c’est comme ça, parce que t’es une fille ». Beaucoup d’entre nous finissons par les intégrer. D’autres pas, et ce livre raconte des histoires dans lesquelles chaque femme peut se reconnaître à un moment ou l’autre. J’en conseille la lecture aux hommes pour qu’ils puissent mieux appréhender et comprendre l’univers de leurs mères, sœurs, compagnes ou filles, même si nous sommes toutes différentes et si nos expériences de vie sont diverses. Cependant, parmi ces textes, il y en a probablement un ou deux qui peuvent correspondre au vécu ou aux pensées de l’une de leurs proches. Quant aux femmes disons que… le livre porte bien son titre. Chacune – ou presque – pourra se reconnaître dans l’une des histoires évoquées, chacune pourra se sentir la sœur d’une ou de plusieurs autrices.

Quant aux femmes disons que… le livre porte bien son titre. Chacune – ou presque – pourra se reconnaître dans l’une des histoires évoquées, chacune pourra se sentir la sœur d’une ou de plusieurs autrices.

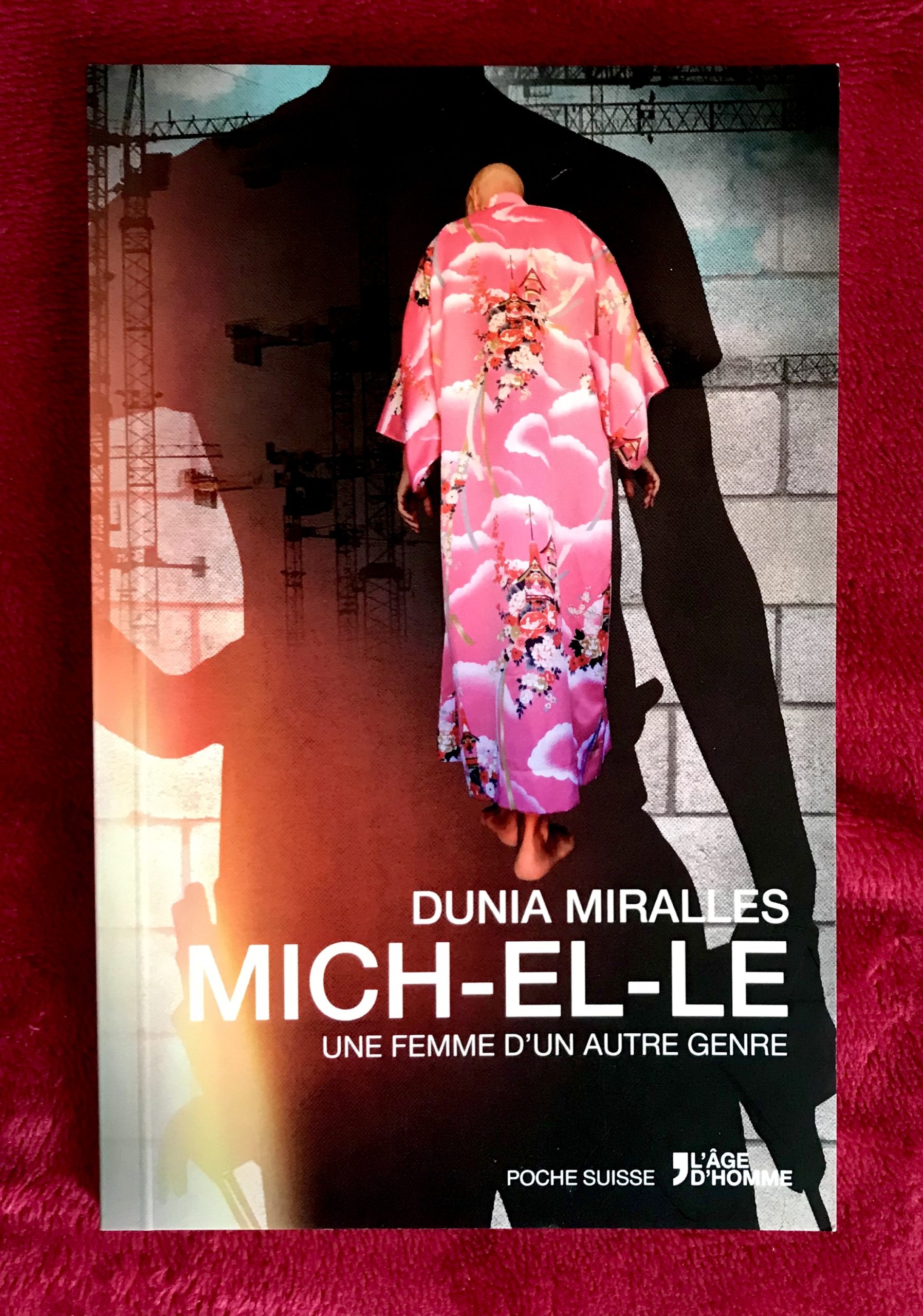

Dans ce thriller psychologique, une très belle plume nous plonge dans le milieu de l’art contemporain tout en nous contant des histoires très humaines. Tellement humaines que l’auteur n’a pas hésité à transformer en personnage de fiction

Dans ce thriller psychologique, une très belle plume nous plonge dans le milieu de l’art contemporain tout en nous contant des histoires très humaines. Tellement humaines que l’auteur n’a pas hésité à transformer en personnage de fiction  Suite a une rupture sentimentale, Judith Duportail, journaliste indépendante qui écrit, entre autres, pour le journal Le Temps – mais aussi pour

Suite a une rupture sentimentale, Judith Duportail, journaliste indépendante qui écrit, entre autres, pour le journal Le Temps – mais aussi pour  « Je possède toutes les caractéristiques qui, selon les auteurs traitant des goûts sexuels des enfants, éveillent des réactions libidineuses chez une petite fille : la mâchoire bien dessinée, la voix grave et sonore, les mains musclées, les épaules larges. De plus je ressemble, paraît-il à un chanteur de charme ou à un acteur pour qui Lo a le béguin ».

« Je possède toutes les caractéristiques qui, selon les auteurs traitant des goûts sexuels des enfants, éveillent des réactions libidineuses chez une petite fille : la mâchoire bien dessinée, la voix grave et sonore, les mains musclées, les épaules larges. De plus je ressemble, paraît-il à un chanteur de charme ou à un acteur pour qui Lo a le béguin ». Le roman de Vladimir Nabokov se présente comme la confession de Humbert Humbert, rédigée en prison avant son procès pour meurtre. De cette confession, il attend la compréhension et la mansuétude des jurés. Ce détail n’a pas échappé à

Le roman de Vladimir Nabokov se présente comme la confession de Humbert Humbert, rédigée en prison avant son procès pour meurtre. De cette confession, il attend la compréhension et la mansuétude des jurés. Ce détail n’a pas échappé à  Dans une langue tendre et poétique, l’écrivaine Valérie Gilliard nous emmène dans un monde onirique d’une cruauté bien réelle. Pour accorder nos cœurs au diapason de celui de ses personnages, Valérie Gilliard s’est attachée à la lettre E. Chacun des prénoms des dix femmes, dont elle conte un moment de vie, commence par un E. Une lecture ou l’on peut facilement reconnaître une sœur, une voisine ou cette dame que l’on croise tous les samedis au marché.

Dans une langue tendre et poétique, l’écrivaine Valérie Gilliard nous emmène dans un monde onirique d’une cruauté bien réelle. Pour accorder nos cœurs au diapason de celui de ses personnages, Valérie Gilliard s’est attachée à la lettre E. Chacun des prénoms des dix femmes, dont elle conte un moment de vie, commence par un E. Une lecture ou l’on peut facilement reconnaître une sœur, une voisine ou cette dame que l’on croise tous les samedis au marché.

À l’origine de Morceaux, il y a d’abord

À l’origine de Morceaux, il y a d’abord