Vivre après un deuil périnatal

En été 2006, l’auteure subit un deuil périnatal à cinq mois de grossesse. Au fil des mois et des années, elle se questionne sur la manière de réagir face à un drame aussi hermétique duquel il est si difficile de se relever. Autrefois les familles étaient davantage préparées à endurer la perte d’un être tant désiré. De nos jours en revanche, où la confiance en la médecine est presque entière, personne ne songe qu’une grossesse pourrait mal tourner. Que les vies de la mère et de l’enfant peuvent soudainement basculer vers la tragédie. Or, comment se mettre d’accord avec l’existence et soi-même suite à un événement indicible, quel qu’il soit ? Rédiger le livre Il s’agit de ne pas se rendre, réflexions sur l’espérance a permis à Anouk Dunant Gonzenbach de retrouver une certaine sérénité.

En été 2006, l’auteure subit un deuil périnatal à cinq mois de grossesse. Au fil des mois et des années, elle se questionne sur la manière de réagir face à un drame aussi hermétique duquel il est si difficile de se relever. Autrefois les familles étaient davantage préparées à endurer la perte d’un être tant désiré. De nos jours en revanche, où la confiance en la médecine est presque entière, personne ne songe qu’une grossesse pourrait mal tourner. Que les vies de la mère et de l’enfant peuvent soudainement basculer vers la tragédie. Or, comment se mettre d’accord avec l’existence et soi-même suite à un événement indicible, quel qu’il soit ? Rédiger le livre Il s’agit de ne pas se rendre, réflexions sur l’espérance a permis à Anouk Dunant Gonzenbach de retrouver une certaine sérénité.

Dans sa quête de réponses, elle s’est tournée vers les archives, vers la poésie, vers la littérature à laquelle elle se réfère largement dans son ouvrage et surtout vers Dieu, même si au début du livre elle ressent une profonde incompréhension, voire de la colère, envers ses desseins. Cependant l’évidence est s’impose : la grossesse est une chose naturelle mais risquée. Donner la vie est un acte dangereux pour la mère et l’enfant. Encore de nos jours.

Il s’agit de ne pas se rendre : extraits

« Je cherche ensuite du réconfort, si on peut appeler ça du réconfort, du côté de l’Histoire. De tout temps, et encore aujourd’hui des femmes et des bébés meurent ».

« Au dix-septième siècle, la femme enceinte vit dans la peur, la peur pour elle et pour l’enfant dont elle est responsable. Elle baigne dans une atmosphère d’angoisse ; de nombreux rites et coutumes sont mis en place afin de déjouer la mort. Entre 2,4% et 10% des accouchements provoquent la mort, et une femme accouche en moyenne six fois dans une vie ».

« Pour des raisons professionnelles, dans les quelques jours suivant ma reprise du travail après la perte du bébé, je dois passer en revue toutes les pages du registre des décès de l’année 1874 à Genève, soit un siècle précisément avant ma naissance. Je manque fondre en larme devant ce document d’archive, qui témoigne des tous les décès d’enfants et de tout petits enfants, parfois tous les enfants en bas âge d’une même famille pendant une semaine.

Nous avons oublié tout cela. La mort périnatale et infantile (sans parler de la mort de la femme en couches) est devenue taboue et n’est plus acceptée. C’est même la mort la moins acceptée. A une amie réalisant son FMH en gynécologie dans un petit hôpital, le médecin avait lancé : « Vous ne voulez pas devenir dermatologue plutôt, ou même chirurgienne cardiaque ? » Un décès lors d’une opération à cœur ouvert passe mieux aujourd’hui qu’une mort en couches. »

Anouk Dunant Gonzenbach : l’interview

Commençons par la fin : avez-vous surmonté le deuil périnatal auquel vous avez été confrontée ?

Oui heureusement, j’ai surmonté ce deuil qui est arrivé en 2006. Mon fils cadet est né en 2007. Je suppose que comme toute personne confrontée à un événement tragique, il reste par la suite une cicatrice, mais elle ne me fait pas mal. En revanche elle est là, inscrite dans mon histoire de vie. Je suis bien sûr plus sensible lorsqu’une autre femme raconte qui lui est arrivé la même chose. Je parle des femmes, tout en étant consciente qu’il faudrait aussi parler des hommes, des pères. Je parle des femmes, car ce qui arrive se passe dans notre ventre, dans notre chair, souvent il me semble dans notre silence. Je parle des femmes, car je suis chaque jour plus admirative devant la résistance et la puissance féminine. La perte d’un bébé avant la naissance se produit depuis la nuit des temps. Ce n’est pas réconfortant, mais si nous en parlons, si nous avons la force d’échanger, de voir comment les autres l’ont surmontée, alors cela peut quand même peut-être apporter un peu de réconfort.

Vous aviez déjà une petite fille lorsque c’est arrivé. Avez-vous l’impression de l’avoir délaissée pendant les mois, les années qui ont suivi ce drame ? Que diriez vous au parents qui vivent la même chose que vous et qui ont déjà des enfants ?

Fille Ainée avait 2 ans à ce moment. Non, je n’ai pas l’impression de l’avoir délaissée, au contraire, ni pendant les jours et les semaines qui ont suivi, ni après. Je pense qu’avoir un enfant oblige à ne pas se laisser couler, donne une raison de se lever le matin. Je ne me sens pas la légitimité de dire quoi que ce soit à des parents qui vivent ce drame; ce que je peux dire, c’est que quoi qu’il soit arrivé et qu’il arrive, mes enfants aujourd’hui adolescents sont ce qu’il y a de plus beau, de plus authentique et l’espérance pour aller vers demain.

Ma surprise a été de constater que votre livre parle plus de religion, du protestantisme en particulier, que de vos émotions. Quel conseil donneriez-vous aux athées qui se retrouvent avec la même épreuve ?

Je pense avoir fait état de mes émotions, mais l’objectif de ce recueil n’était pas de m’étaler, de m’apitoyer ou d’entraîner à dessein la lectrice ou le lecteur dans la tristesse. Il s’agissait pour moi de faire le point sur un cheminement intérieur, d’écrire comment je me suis relevée face un drame inexpliqué et inexplicable, de décrire mes questionnements. Et dans cette quête de sens, à un moment, il devient inévitable de se tourner vers le haut, vers quelque chose qui transcende. Dans ma culture genevoise protestante, ce quelque chose en effet a un nom, Dieu, que j’ai été d’accord d’utiliser. Je n’ai pas cherché à me demander ce que Dieu a tenté de m’apprendre, d’abord parce que je ne savais même pas si je croyais en lui, et parce que je ne pense pas une seconde qu’un événement tragique arrive exprès pour déclencher des choses qui pourraient par après se révéler enrichissantes. J’ai plutôt voulu comprendre comment articuler un événement indicible avec l’existence d’un Dieu, quel qu’il soit, qui permet une chose pareille. Rien n’est logique. Alors j’ai questionné la notion de foi, et c’est ce que je tente de décrire. Je ne me sens pas légitime de donner des conseils à qui que ce soit. Ce que je peux dire, c’est que ce chemin m’a permis de réfléchir à cette notion de foi, qui pour moi revient à demeurer dans l’espérance qui permet de toujours se relever. J’ai tenté alors de définir ce qu’est pour moi, aujourd’hui, l’espérance, et voilà ce que je peux en livrer: Je crois que mon espérance à moi, c’est de rendre beaux les moments du présent, et de repérer dans le présent les moments qui sont beaux. Ce qui m’importe vraiment, c’est le ici et maintenant, là où on vit, ce qui vient avant la fin de l’histoire.

Avez-vous un message à faire passer au personnel médical lorsque ce genre de drame arrive ?

Tout cela est arrivé dans un petit hôpital de Haute-Engadine où le personnel médical n’était pas surchargé et donc disponible, et j’en suis reconnaissante. J’ai entendu des témoignages terribles de femmes qui ont vécu un deuil périnatal seules ou dans des grosses structures. Les choses avancent, mais je ne suis pas spécialisée sur la question. Il faudrait aussi que les choses avancent dans la société : cette problématique reste taboue encore aujourd’hui. La femme n’ose pas en parler à son entourage car elle a l’impression que c’est un échec, alors qu’elle n’est responsable de rien. L’entourage ne sait pas comment réagir, et les gens pensent encore souvent que ce n’est pas grave de perdre un enfant qui n’est pas encore né. De manière plus générale, on se heurte au rapport problématique de notre société avec la mort, ce que d’ailleurs la pandémie a bien mis en évidence.

La question que je pose à tous les auteurs et autrices : à quel personnage littéraire vous identifiez-vous ?

Je pourrais répondre Alice au pays des merveilles ou Dorothy du Magicien d’0z, mais j’aurais vraiment aimé être le “Je” de Mme de Sévigné, parce que j’aurais voulu écrire il y a plus de 300 ans avec autant de fulgurance et d’humour.

Interview réalisée par Dunia Miralles

Biographie d’Anouk Dunant Gonzenbach

Anouk Dunant Gonzenbach est née en 1974 à Genève où elle vit et travaille. Titulaire d’un master en histoire, elle est directrice adjointe des Archives d’État de Genève. Dans les interstices de la vie familiale, professionnelle et associative, elle cherche à restituer par l’écriture ce qu’elle observe et ressent. Elle a également publié Les mots de tout au fond – Poèmes aux Éditions des Sables (2018). Vous pouvez découvrir le site auquel participe Anouk Dunant Gonzenbach en cliquant ici.

Adresse : en Suisse romande, l’association AGAPA offre un soutien psychologique aux personnes ayant subi un deuil périnatal, non seulement les parents mais également la fratrie. Rendez-vous sur le site d’AGAPA en cliquant ici.

Sources :

- Il s’agit de ne pas se rendre, réflexions sur l’espérance, Anouk Dunant Gonzenbach, Editions des Sables, collection Alluvions.

- Anouk Dunant Gonzenbach

Après un brillant parcours universitaire, en tant que chercheur et professeur à l’Institut de sociologie de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, François Hainard s’adonne au côté ludique de l’écriture. En 2017, son premier roman

Après un brillant parcours universitaire, en tant que chercheur et professeur à l’Institut de sociologie de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, François Hainard s’adonne au côté ludique de l’écriture. En 2017, son premier roman  Dans une campagne pas très loin de chez nous, trois personnes vivent sous le même toit, font tourner une ferme sans se soucier les unes des autres. Dans cette famille recomposée où la communication est impossible, le trio est devenu infernal et tout s’enchevêtre : les rêves brisés du quotidien, l’invisibilité de l’autre, les addictions de chacun, l’absence de distance, une démence qui conduit à l’abjection… Il y a pourtant des exutoires : le sordide de l’ordinaire se dilue dans ce qu’il peut y avoir de plus magique et de rédempteur, la musique.

Dans une campagne pas très loin de chez nous, trois personnes vivent sous le même toit, font tourner une ferme sans se soucier les unes des autres. Dans cette famille recomposée où la communication est impossible, le trio est devenu infernal et tout s’enchevêtre : les rêves brisés du quotidien, l’invisibilité de l’autre, les addictions de chacun, l’absence de distance, une démence qui conduit à l’abjection… Il y a pourtant des exutoires : le sordide de l’ordinaire se dilue dans ce qu’il peut y avoir de plus magique et de rédempteur, la musique.

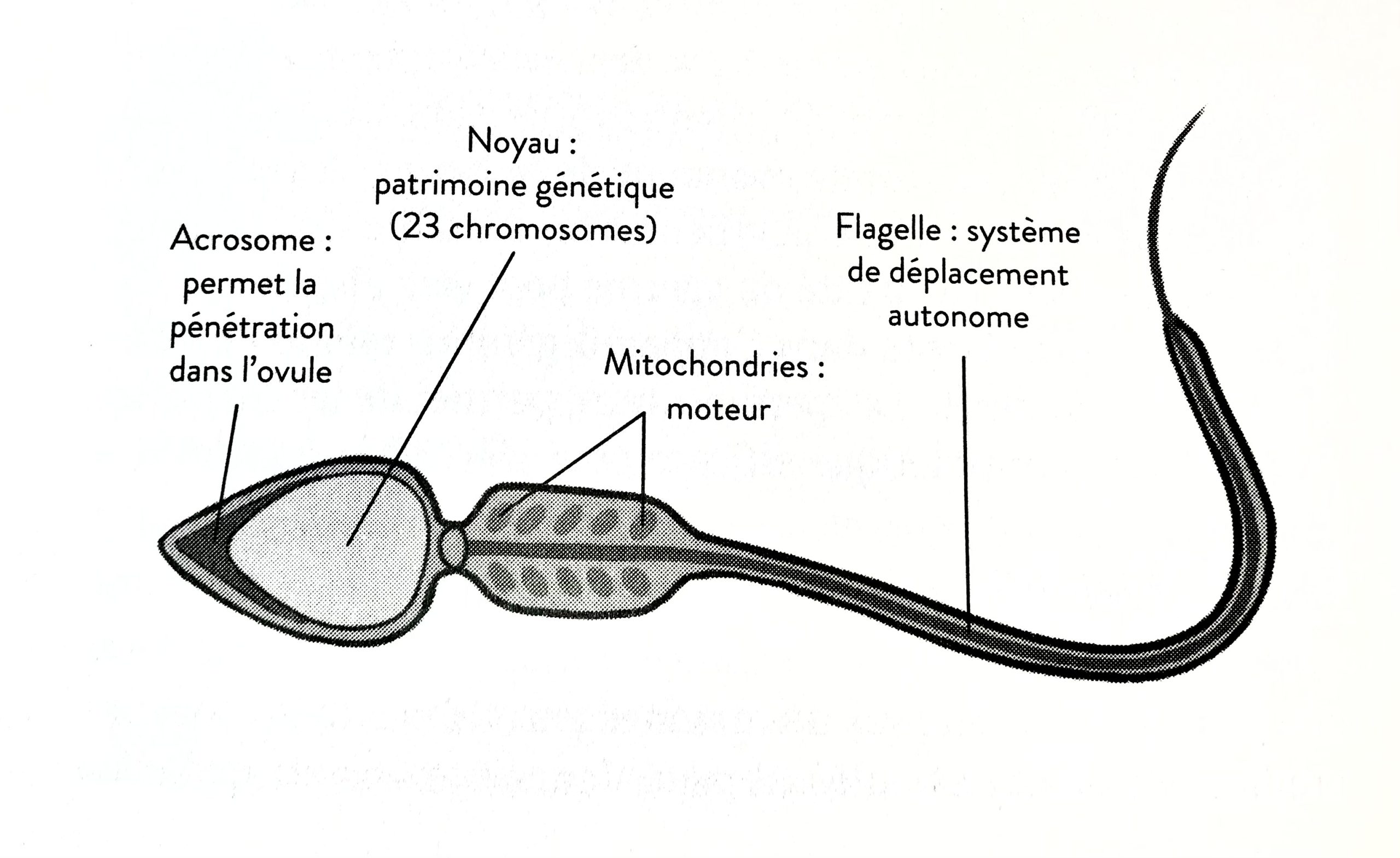

Dans la mythologie et les textes fondateurs, et ce jusqu’à récemment, la stérilité était considérée comme une affaire presque exclusivement féminine. Dans mon enfance l’on disait encore « ELLE ne pouvait pas avoir d’enfant » en parlant de voisines ou de grands-tantes qui auraient désiré une grossesse à une époque où l’on ne faisait pas encore d’examens médicaux pour détecter cette problématique. De l’Antiquité et jusqu’au deux tiers du XXe siècle, on imputait la stérilité du couple aux manquements de la femme, à sa faible constitution, à sa mélancolie, à son manque de sommeil, à sa luxure, à sa maigreur ou à son obésité, mais aussi à sa laideur ou à son extrême beauté. Toutefois, il est à présent prouvé, qu’en cas d’infertilité d’un couple, les hommes en sont la cause dans 40% à 50% des cas. D’autant que la qualité du sperme est en chute libre.

Dans la mythologie et les textes fondateurs, et ce jusqu’à récemment, la stérilité était considérée comme une affaire presque exclusivement féminine. Dans mon enfance l’on disait encore « ELLE ne pouvait pas avoir d’enfant » en parlant de voisines ou de grands-tantes qui auraient désiré une grossesse à une époque où l’on ne faisait pas encore d’examens médicaux pour détecter cette problématique. De l’Antiquité et jusqu’au deux tiers du XXe siècle, on imputait la stérilité du couple aux manquements de la femme, à sa faible constitution, à sa mélancolie, à son manque de sommeil, à sa luxure, à sa maigreur ou à son obésité, mais aussi à sa laideur ou à son extrême beauté. Toutefois, il est à présent prouvé, qu’en cas d’infertilité d’un couple, les hommes en sont la cause dans 40% à 50% des cas. D’autant que la qualité du sperme est en chute libre.

Des livres et documentaires racontent les actions et la bravoure de cette grande dame, dont une série de bandes dessinées parues chez

Des livres et documentaires racontent les actions et la bravoure de cette grande dame, dont une série de bandes dessinées parues chez  « Le regard qu’ils portent sur cette histoire a une qualité essentielle : ils l’abordent du point de vue de l’enfant. Cette tradition du dessin simple, au vibrato sensible doté d’une probité impeccable, nous la connaissons bien : elle est de la lignée, puissante parce que poétique, éternelle parce que authentique et universelle, du Petit Nicolas de

« Le regard qu’ils portent sur cette histoire a une qualité essentielle : ils l’abordent du point de vue de l’enfant. Cette tradition du dessin simple, au vibrato sensible doté d’une probité impeccable, nous la connaissons bien : elle est de la lignée, puissante parce que poétique, éternelle parce que authentique et universelle, du Petit Nicolas de  sont également aventurés dans l’après-guerre pour nous raconter les exactions du régime communiste, ainsi que quelques décennies plus tard à la rencontre des enfants, devenus adultes, qu’Irena a sauvés. La trame, souvent entrecoupée de scènes de tortures, est allégée par des moments où Irena imagine son père, un homme bon décédé très jeune, près d’elle et fier de son engagement. Des instants de tendresse tout aussi poignants que les scènes les plus dures.

sont également aventurés dans l’après-guerre pour nous raconter les exactions du régime communiste, ainsi que quelques décennies plus tard à la rencontre des enfants, devenus adultes, qu’Irena a sauvés. La trame, souvent entrecoupée de scènes de tortures, est allégée par des moments où Irena imagine son père, un homme bon décédé très jeune, près d’elle et fier de son engagement. Des instants de tendresse tout aussi poignants que les scènes les plus dures.

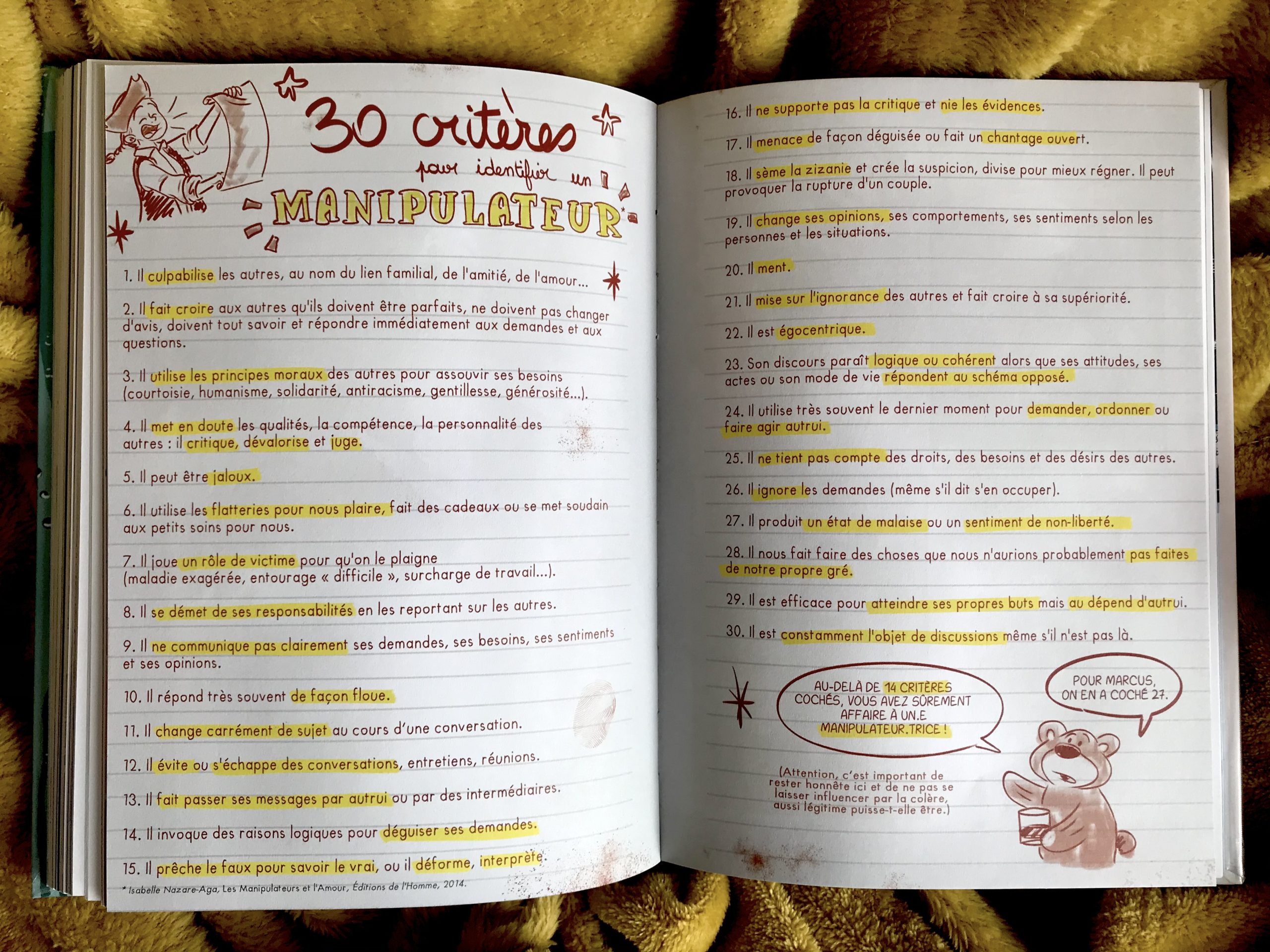

Sophie a grandi en province, entourée de rivières où elle péchait l’écrevisse avec les mains. Lors d’une soirée, elle rencontre Marcus. Rapidement, elle en tombe amoureuse. L’homme, un comédien reconnu qui vit à Paris, lui fait comprendre que ce coup de foudre est réciproque. Dans un premier temps, il se comporte en amoureux parfait. Ensemble, ils passent des moments merveilleux. Le charme opère. Envoûtée, Sophie, qui pourtant se méfiait de la passion amoureuse, change radicalement sa vie pour lui plaire. Elle en vient même à déménager, à changer de région, pour se rapprocher de lui. Mais Marcus montrera très vite sa face obscure, celle d’un manipulateur qui la sadise psychologiquement. Quand elle ose le confronter à ses mensonges et incohérences, il devient verbalement violent et humiliant. Les réactions irrationnelles, voire hallucinantes de son compagnon, mènent Sophie à la culpabilisation puis à la dépression.

Sophie a grandi en province, entourée de rivières où elle péchait l’écrevisse avec les mains. Lors d’une soirée, elle rencontre Marcus. Rapidement, elle en tombe amoureuse. L’homme, un comédien reconnu qui vit à Paris, lui fait comprendre que ce coup de foudre est réciproque. Dans un premier temps, il se comporte en amoureux parfait. Ensemble, ils passent des moments merveilleux. Le charme opère. Envoûtée, Sophie, qui pourtant se méfiait de la passion amoureuse, change radicalement sa vie pour lui plaire. Elle en vient même à déménager, à changer de région, pour se rapprocher de lui. Mais Marcus montrera très vite sa face obscure, celle d’un manipulateur qui la sadise psychologiquement. Quand elle ose le confronter à ses mensonges et incohérences, il devient verbalement violent et humiliant. Les réactions irrationnelles, voire hallucinantes de son compagnon, mènent Sophie à la culpabilisation puis à la dépression. Ce roman graphique raconte une histoire vraie. Celle qu’a vécue l’illustratrice et narratrice du livre. Relatée avec beaucoup d’humour, on s’y plonge comme dans un Tintin. D’autant que Sophie Lambda a eu l’excellente idée d’y introduire son ours Chocolat, une peluche gourmande qui s’adonne joyeusement à quelques vices dont l’ivrognerie. Spirituel, cocasse et plein d’à propos, Chocolat ne manque pourtant pas de sagesse puisqu’il tient le rôle de l’ange gardien ou de voix de la conscience. Bien qu’elle soit éducative, « Tant pis pour l’amour » est une BD distrayante et amusante.

Ce roman graphique raconte une histoire vraie. Celle qu’a vécue l’illustratrice et narratrice du livre. Relatée avec beaucoup d’humour, on s’y plonge comme dans un Tintin. D’autant que Sophie Lambda a eu l’excellente idée d’y introduire son ours Chocolat, une peluche gourmande qui s’adonne joyeusement à quelques vices dont l’ivrognerie. Spirituel, cocasse et plein d’à propos, Chocolat ne manque pourtant pas de sagesse puisqu’il tient le rôle de l’ange gardien ou de voix de la conscience. Bien qu’elle soit éducative, « Tant pis pour l’amour » est une BD distrayante et amusante. Un passage de la BD m’a particulièrement interpellée : quand Sophie explique qu’il ne faut pas confondre sauver sa vie et sa santé mentale avec la lâcheté ou

Un passage de la BD m’a particulièrement interpellée : quand Sophie explique qu’il ne faut pas confondre sauver sa vie et sa santé mentale avec la lâcheté ou

Illustratrice autodidacte, elle est née en 1986 à

Illustratrice autodidacte, elle est née en 1986 à

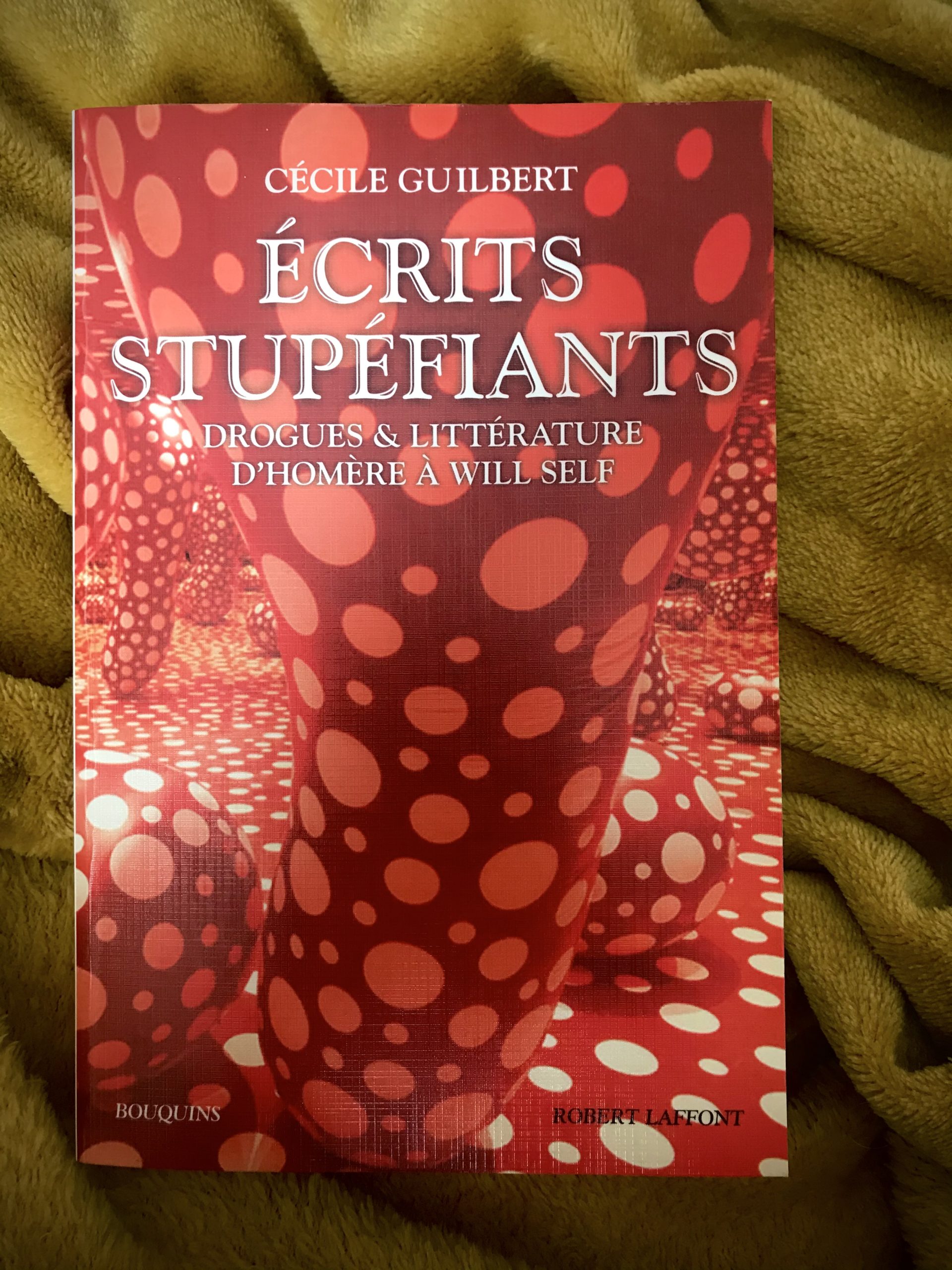

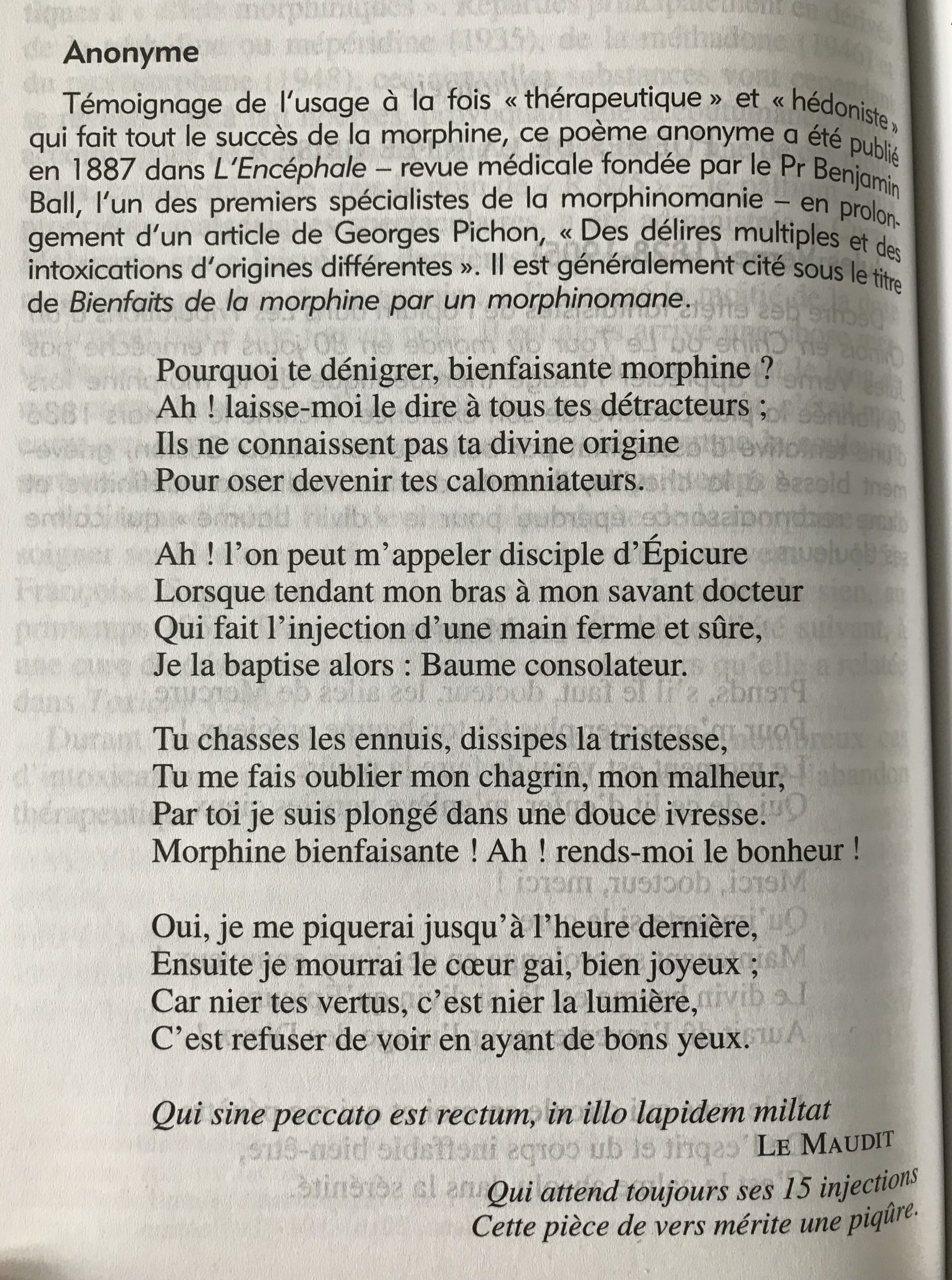

quelques écrivaines – qui ont écrit sous l’influence de produits psychotropes. Ou du moins à leur sujet. Après un prologue autobiographique de l’auteur, le livre nous emmène pour un long voyage dans les paradis et les enfers artificiels : « de l

quelques écrivaines – qui ont écrit sous l’influence de produits psychotropes. Ou du moins à leur sujet. Après un prologue autobiographique de l’auteur, le livre nous emmène pour un long voyage dans les paradis et les enfers artificiels : « de l

Dèdè est obligé d’abandonner sa ferme dans le Jura bernois après cinquante ans de labeur. En plein hiver, il part sur les routes accompagné d’un jeune âne. Avec son équipage, il espère descendre, à pied, dans le sud de la France en s’arrêtant de ferme en ferme pour y trouver assiette et logis selon la coutume des journaliers d’autrefois. Empreint de tradition et de souvenirs bienveillants, Dèdè s’imagine que les paysans lui ouvriront leur porte comme lui-même ouvrait la sienne quand il possédait sa propre demeure. Il doit déchanter. De nos jours les campagnes se sont repliées sur elles-mêmes. A peine si on les laisse, son âne et lui, malgré une température peu clémente, s’installer sous le toit d’une remise. Ces mœurs, nouvelles et hostiles, n’améliorent guère la mélancolie et les idées suicidaires qui le rongent depuis qu’il a été contraint de se séparer de tout ce qu’il aimait : son coin de terre, ses vieux murs, ses animaux, ses livres… Il rêvait d’accueils chaleureux, d’échanges humains et de partage, il ne trouve que des visages fermés et des battants clos. Quitter cette existence, qui peu à peu anéantit ses idéaux et lui refuse tout ce qu’il aime de la vie, le hante. Tout lui est-il vraiment refusé ? Non pas tout. Deux femmes traverseront sa route. La première, une personne mariée à un homme puissant avec qui elle s’ennuie, vénère son talent d’écrivain. Elle lui offrira admiration, échanges intellectuels, luxe et volupté. La seconde, une ouvrière qui travaille dans une boulangerie industrielle, lui apportera joie et fraîcheur, une manière d’appréhender la vie au jour le jour, de croquer l’instant sans penser au lendemain. Avec Roman de Gares, Jean-Pierre Rochat nous emmène dans le passé de Dèdè, dans la nostalgie du partage traditionnel qui se pratiquait dans les milieux ruraux ainsi que dans les idéaux de mai 1968 qui ont marqué sa jeunesse. Bercé par ses illusions, la découverte des campagnes du XXIème siècle s’avérera amère. Par bonheur, l’amour et le sexe sauveront Dèdè d’une mort à laquelle il songe trop souvent.

Dèdè est obligé d’abandonner sa ferme dans le Jura bernois après cinquante ans de labeur. En plein hiver, il part sur les routes accompagné d’un jeune âne. Avec son équipage, il espère descendre, à pied, dans le sud de la France en s’arrêtant de ferme en ferme pour y trouver assiette et logis selon la coutume des journaliers d’autrefois. Empreint de tradition et de souvenirs bienveillants, Dèdè s’imagine que les paysans lui ouvriront leur porte comme lui-même ouvrait la sienne quand il possédait sa propre demeure. Il doit déchanter. De nos jours les campagnes se sont repliées sur elles-mêmes. A peine si on les laisse, son âne et lui, malgré une température peu clémente, s’installer sous le toit d’une remise. Ces mœurs, nouvelles et hostiles, n’améliorent guère la mélancolie et les idées suicidaires qui le rongent depuis qu’il a été contraint de se séparer de tout ce qu’il aimait : son coin de terre, ses vieux murs, ses animaux, ses livres… Il rêvait d’accueils chaleureux, d’échanges humains et de partage, il ne trouve que des visages fermés et des battants clos. Quitter cette existence, qui peu à peu anéantit ses idéaux et lui refuse tout ce qu’il aime de la vie, le hante. Tout lui est-il vraiment refusé ? Non pas tout. Deux femmes traverseront sa route. La première, une personne mariée à un homme puissant avec qui elle s’ennuie, vénère son talent d’écrivain. Elle lui offrira admiration, échanges intellectuels, luxe et volupté. La seconde, une ouvrière qui travaille dans une boulangerie industrielle, lui apportera joie et fraîcheur, une manière d’appréhender la vie au jour le jour, de croquer l’instant sans penser au lendemain. Avec Roman de Gares, Jean-Pierre Rochat nous emmène dans le passé de Dèdè, dans la nostalgie du partage traditionnel qui se pratiquait dans les milieux ruraux ainsi que dans les idéaux de mai 1968 qui ont marqué sa jeunesse. Bercé par ses illusions, la découverte des campagnes du XXIème siècle s’avérera amère. Par bonheur, l’amour et le sexe sauveront Dèdè d’une mort à laquelle il songe trop souvent.