Sous nos latitudes, et pour ceux dont l’âge n’a pas trop altéré le cœur d’enfant, Noël demeure le temps des cadeaux, des présents. Dans le sud de l’Europe, en Italie par exemple, on avait toutefois l’habitude d’offrir les cadeaux le 6 janvier plutôt qu’à Noël, du temps où la Befana, sorte de sorcière Mère Noël, munie d’un balai et de cadeaux, n’avait pas encore été détrônée par le barbu blanc popularisé par Coca-Cola.

On soulignait ainsi le moment où, dans les récits du christianisme, les mages amenaient leurs présents à l’enfant Jésus, une manifestation – ou épiphanie – commémorée le 6 janvier. Or parmi les cadeaux bibliques des mages se trouvent non seulement l’or et l’encens, mais aussi la myrrhe, utilisée pour prendre soin du corps des morts au début de notre ère au Proche-Orient [1]. Dans les présents destinés à l’enfant de Noël a donc pris place un rappel de la grande faucheuse : le cadeau du temps mortel fait tache, à moins qu’il n’ajoute au tableau une touche de réel qui rassure.

Par ce rappel de la mort en plein Noël, nos regards d’adultes sont conviés à considérer autrement les « présents ». Ce pluriel exprime aussi notre besoin de déchiffrer un présent désormais bigarré, multiple et multivalent, chamarré, hachuré et composite, bref, pluriel. C’est à ce geste que vient de se livrer l’historien François Hartog dans un article du journal AOC, un texte écrit en prélude à la nuit des idées, le 31 janvier prochain. Il y a une vingtaine d’années, il avait publié un ouvrage phare sur le « présentisme » qui déterminait désormais la condition de l’historien et du discours historique [2].

Le constat d’Hartog se fait encore plus pressant aujourd’hui, car augmenté de l’alerte écologique et de la précarisation sociale : « Faire face au présent, le diagnostiquer, c’est aussi percevoir qu’il n’y a pas qu’un seul présent, le même pour tous, mais des présents. Et, de plus en plus, ces présents sont désaccordés. L’économie est en marche, mais tout le monde ne peut la suivre : les plus pauvres s’appauvrissent ; les ressources terrestres s’épuisent. Cela nourrit des mouvements de repli, de refus, de colère. Rediffusion d’hiver ».

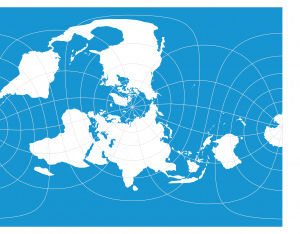

L’anthropocène et le Système-terre en crise nous interdisent de fuir le présentisme, quand bien même il nous faut constamment réinterroger le passé, martèle-t-il. Nous sommes conviés à nous extraire de la « bulle du présentisme » pour mieux la considérer, tels des astronautes contemplant la planète Terre comme de l’extérieur, ce « clair-de-Terre » offert au monde par la NASA voici cinquante ans, le 24 décembre 1968.

A ces déplacements qui font éclater en une mosaïque plurielle nos présents, j’ajouterai bien sûr celui de la diversification des genres qui conduit à des innovations telles l’introduction par l’Eglise d’Angleterre d’une cérémonie de transition pour personnes transgenres, ou à des interrogations sur un Père Noël qui pourrait être « neutralisé ». En effet, un sondage humoristique de l’Independent révèle que 17% des sondés souhaiteraient un Père Noël de genre neutre, tandis que 11% en feraient une femme et 72% le maintiendraient dans son identité masculine.

Pour situer cette bulle typique de présentisme à sa juste place, on méditera à profit les présents du passé en faisant mémoire de la truculente Befana de Noël, sorcière désarmée devenue donatrice bienfaisante, au jour où elle s’est enfin avouée son rêve d’enfant : devenir fée.

[1] La Bible, Evangile selon Matthieu 2,11.

[2] François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps(La librairie du XXIe siècle), Seuil, 2003 (réédité en 2015).