Le plus petit cirque du monde

Il fallait avoir du culot pour s’attaquer à un projet comme celui de Saint Vincent de Paul, l’ancien site des Grands Voisins ! Du culot et du mépris pour ceux à qui vous vous adressez. Les quelques quarante signataires d’une tribune farcie de contresens parue dans Le Figaro ne manquaient ni de l’un ni de l’autre.

Leur initiative pourrait légitimement être pointée comme un cas presque parfait pour expliquer ce que signifie le terme NIMBY. Il s’agit de protestations de riverains indignés, fondées non pas sur une question de principes ou d’idées, mais sur la proximité de ce qu’ils dénoncent. Je ne suis pas contre Amazon, juste contre l’idée d’un centre de distribution en face de chez moi ! Ou encore : Uber ne me gêne pas, c’est juste les livreurs qui squattent mon trottoir qui m’indignent. NIMBY, veut dire not in my backyard : pas dans ma cour.

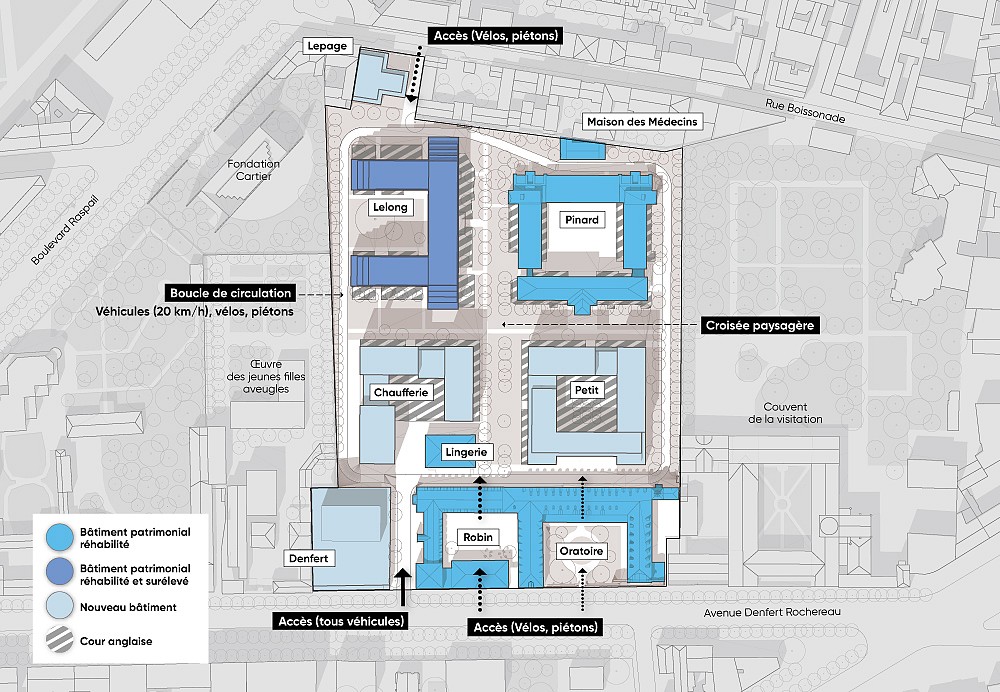

L’écoquartier Saint Vincent de Paul, le projet ciblé par cette tribune, c’est un peu “l’horlogerie suisse” de l’aménagement urbain. Le site en question est celui de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, en plein centre de Paris, désaffecté depuis une dizaine d’années, et que la ville veut reconvertir en y créant 600 nouveaux logements, dont la moitié de logements sociaux. Voulant bien faire les choses, les aménageurs confient la préparation du terrain à l’association Aurore, Plateau Urbain et Yes We Camp, qui ont occupé le site pendant plusieurs années afin de créer un réseau associatif d’activités solidaires dans la friche hospitalière. Bien plus que l’habituelle médiation urbaine, leur action a consisté à créer le substrat d’activité sur laquelle le nouveau quartier va pouvoir prendre pied. Une fois ce réseau bien constitué, les entreprises vont pouvoir être pérennisées et occuper le bâti ancien préservé et les rez-de-chaussée des nouveaux immeubles d’habitation. L’habitat va ainsi venir s’ajouter à un quartier vivant, constitué, avec des rues, des espaces communs et tout un réseau de commerces de proximité. Ce travail de longue haleine permet d’éviter le principal défaut des quartiers résidentiels flambants neufs : leur mono-fonctionnalité. Plus de 200 structures ont ainsi été créées dans un quartier auparavant résidentiel. Un travail exemplaire qui mériterait indéniablement un prix d’urbanisme.

En 2020, la deuxième phase du projet a ainsi pu être entamée.  C’était sans compter sur l’obscure association de riverains excédés rassemblant parvenus de toute sorte, artistes médiatiques, célébrités et autres évadés fiscaux qui redoutent de voir leur ghetto doré se densifier. Ils tirent la sonnette d’alarme et nous préviennent du crime en train d’être commis : l’aliénation du quartier d’Apollinaire, d’Hemingway et de Picasso par la densification !

C’était sans compter sur l’obscure association de riverains excédés rassemblant parvenus de toute sorte, artistes médiatiques, célébrités et autres évadés fiscaux qui redoutent de voir leur ghetto doré se densifier. Ils tirent la sonnette d’alarme et nous préviennent du crime en train d’être commis : l’aliénation du quartier d’Apollinaire, d’Hemingway et de Picasso par la densification !

Stéphane Bern, cosignataire de la tribune, aurait pu prévenir ses camarades de lutte que l’argument central de leur protestation est foireux : la densité du quartier au moment où Picasso et Hemingway s’y activaient était nettement supérieure à celle d’aujourd’hui où la gentrification, airbnb et la prolifération des lofts ont désertifié des parties entières de la rive gauche.

Espérons que la mairie de Paris ne cédera pas à cette ignoble mascarade ! L’héritage des Grands Voisins méritent mieux que d’être contrés par une bande d’indignés fortunés!

Article paru dans la version en ligne de l’Architecture d’Aujourd’hui

Le deuxième volet des Cahiers de l’Ibois, l’initiative éditoriale semestrielle issue du laboratoire de l’EPFL consacrée à la construction innovante en bois, revient sur le cas de Rossinière et les efforts communaux pour y ancrer une nouvelle conception du vernaculaire alpin. Le photographe de paysage Tadashi Ono y effectue un périple en image à l’affût des indices qui placent le commune de Rossinière et ses forêts au cœur des enjeux du renouveau de la construction en bois. Isabel Concheiro initie un tour d’horizon des pratiques de l’habitat innovant en bois, en Suisse et ailleurs en Europe. Sa recherche s’efforce de mesurer la capacité du bois à modifier les usages dans la production de l’habitat.

Yann Rocher sonde le lien intrinsèque entre l’élément forestier et les théâtres en bois de Patrick Bouchain. Antoine Picon interroge la place du système constructif dans une industrie attachée à la splendeur de la figure au détriment d’une efficacité constructive intuitivement perceptible. Enfin, Jean-Pierre Neff, syndic de la commune de Rossinière, esquisse avec Yves Weinand l’hypothèse d’une renaissance de la filière bois à partir d’un nouvel édifice pour les services de l’exploitation forestière du Pays-d’Enhaut.

Cela fait déjà plusieurs mois que l’EPFL et sa faculté d’architecture sont animées par un questionnement sur la place de l’histoire dans l’enseignement. Une véritable polémique qui ne va pas sans rappeler l’état de l’école de Genève dans les années 1990, peu avant sa fermeture.

Le déclencheur aura été un article dans la NZZ sur la succession de Roberto Gargiani et la volonté de faire évoluer sa chaire professorale, en l’ouvrant sur la question du digital. Cette nouvelle orientation s’inscrit plus largement dans la demande de la présidence de l’EPFL de renforcer la recherche sur le numérique. Dans les prises de position parfois polémiques qui ont suivi, cette demande a été interprétée comme une volonté d’affaiblir l’enseignement de l’histoire. Archizoom et sa revue, Archizoom Papers proposent de prendre de la distance de la polémique pour mieux cerner les fondements stratégiques ou idéologiques de la question.

Un débat initié par le directeur d’Archizoom Cyril Veillon et le journaliste et critique Christophe Catsaros s’est tenu en juillet dernier. Y prennent part, dans l’ordre d’apparition : Philip Ursprung, historien de l’art ; Françoise Fromonot, architecte, enseignante et critique ; Jean-Louis Cohen, historien de l’architecture et de l’urbanisme du XXᵉ siècle ; et Fabrizio Gallanti, critique et nouveau directeur d’arc en rêve à Bordeaux — autour de la question et de la place de l’histoire dans l’enseignement architectural. L’intégralité du débat est disponible en ligne sur la page consacrée à Archizoom Papers, sur le site de la revue l’Architecture d’Aujourd’hui. L’entretien est publié en anglais par la plateforme de la revue néerlandaise Volume.

Avant la pandémie, il y avait déjà le flight shame ou honte de prendre l’avion, ce sentiment éprouvé surtout par les plus jeunes qui, conscients de l’impact environnemental d’un déplacement en avion, choisissent malgré tout d’embarquer. Pour les autres, ceux qui en pleine pandémie se donnaient rendez-vous à Dubaï, nous ne dirons rien. Ils sont de toute façon voués à disparaître. Puis la pandémie a généré le plus violent arrêt des déplacements aériens qu’a jamais connu le monde depuis que ce mode de déplacement est devenu dominant dans le seconde moitié du 20e siècle.

Si on m’avait dit il y a deux ans que la carte du ciel allait se vider en 2020, j’aurais creusé un abri dans mon jardin et commencé à stocker du riz et des pâtes.

Finalement, le monde ne s’est pas arrêté et même si nous ne sommes pas revenus à la quantité de déplacement pré-pandémie, nous avons assisté cet été à un net rebond de la fréquentation, avec certains aspects pour le moins surprenants.

Les Américains visitent massivement l’Europe (10 vols directs quotidiens entre les USA et Athènes cet été, plus qu’il n’y en a jamais eu) par contre les Européens sont toujours bannis du territoire états-unien. Pour le principe de réciprocité, vous repasserez. À la culpabilité environnementale s’est ajoutée la crainte de contribuer, par son choix de prendre l’avion, à la prolifération du virus. Face à ce lent délitement de l’aura aéroportuaire, les images venues de Kaboul ces derniers jours donnent à penser qu’il y a là une occasion inespérée pour redonner du sens à ce mode de déplacement. Certains moments de

l’histoire de l’aviation lui ont donné ses lettres de noblesse.

Le Pont aérien de Berlin en 1949 a partiellement racheté, dans l’inconscient collectif allemand, l’horreur des bombardements de zone et des tempêtes de feu qui ont détruit les principales villes allemandes. La situation à Kaboul présente une occasion similaire. Rendre ses lettres de noblesse au transport aérien en mettant en place un pont aérien digne de ce nom. Une rotation d’avions capable d’exfiltrer les 100 000 Afghans en danger immédiat. Une mobilisation pour aller chercher ceux qui ont cru à la société afghane que l’Occident a essayé de mettre en place.

Voilà ce qui donnerait du sens à un mode de transport en perte de légitimité : un corridor humanitaire aéroporté. Une telle action concertée des pays qui se sont activés en Afghanistan contre les talibans permettrait aussi de surprendre la présomption de xénophobie systémique qui pèse de plus en plus sur les sociétés occidentales, réticentes qu’elles sont d’accueillir comme elles le devraient. Le Pont de Kaboul serait un repère dans l’histoire du 21e siècle. Le rachat symbolique d’une guerre téléguidée, menée par drones et mercenaires privés, parfois contre des populations civiles, au nom d’une lutte contre l’ennemi systémique de nos sociétés : le terrorisme islamiste. L’acte final et rédempteur d’une guerre sans fin.

Si Michel Foucault avait vécu à Genève, il aurait probablement ajouté le port franc à la liste des établissements emblématiques de son concept d’hétérotopie. C’est ainsi qu’à côté du cimetière, de la prison et de l’hôpital psychiatrique, on trouverait cet îlot d’extraterritorialité. L’entrepôt sécurisé y serait mentionné pour son inaccessibilité et sa façon de qualifier la ville à laquelle il appartient. Ses murs blancs opaques aux petites fenêtres en biais recèlent l’équivalent du PIB d’un pays comme l’Ukraine. Pas moins de mille œuvres de Picasso y sont entreposées, enfermées dans des caisses, loin des regards, et des douaniers du monde entier. Comment ignorer cette réalité? Le port franc incarne un stade jamais atteint dans la financiarisation de l’art. À l’inverse du musée, il est le lieu où la valeur d’échange annihile complètement la valeur d’usage d’une œuvre d’art. Le port franc est à la ville de Genève ce que l’inconscient est à la personne. Il représente ce mécanisme de dissimulation qui détermine néanmoins le sort d’une entité, qu’elle soit un sujet ou une collectivité. L’équilibre psychologique de cette personne ou de cette collectivité repose entièrement sur sa capacité à refouler la négativité qu’elle recèle.

Face au port franc, de l’autre côté de la route du Grand-Lancy, le nouveau quartier de Pont-Rouge constitue un écosystème diamétralement opposé. Au lieu du camouflage disruptif, Pont-Rouge prône une architecture ouverte, poreuse, conditionnée pour l’échange et le travail. Ce conditionnement n’empêche pas le nouveau quartier de prétendre à un certain hédonisme, notamment dans sa façon d’agencer les composantes du projet, et de se mettre en scène comme une portion de l’hyper-centre.

Le face-à-face entre Pont-Rouge et le port franc pourrait résumer à lui seul certaines des contradictions qui qualifient le débat sur le développement des villes suisses : d’un côté le culte de l’opacité, l’immobilisme et l’attachement à des situations ou des réglementations qui n’apportent rien à la collectivité ; de l’autre côté, la promesse d’une ville ouverte, transfrontalière et prospère. Le clair et l’obscur, le conscient et l’inconscient. D’un côté, Genève des associations de sexagénaires qui protestent contre les nouveaux projets d’habitation dans une ville qui ne sait plus loger ses actifs. De l’autre côté, la ville qui assume son rayonnement périphérique, préférant matérialiser son attractivité par la densification de ses zones d’activité. Genève a longtemps été cette ville du repli. il semble qu’elle soit en train de changer de stratégie, adoptant l’approche d’un déploiement raisonné à la hauteur de ces besoins réels. Pour toutes ces raisons, Pont-Rouge symbolise rien de moins qu’un changement de cap. Celui d’un modèle urbain sobre et homogène, qu’on pourrait qualifier de « corporate » et qui est certainement plus en phase avec la réalité économique de la ville. L’architecture est le principal levier d’expression de cette identité assumée. Le rythme de la façade, et surtout l’usage de la pierre, constituent le médium qui va rendre perceptible cette orientation. La modénature des façades ne se limite pas à dresser le décor générique d’une métropole globalisée. Elle traduit plutôt le « coming out » d’une ville qui s’est longtemps efforcée de brider son développement.

Extrait de l’ouvrage sur Pont Rouge, par Pont 12 / EDMS, paru aux éditions archibooks

C’est à sa périphérie que l’agglomération lausannoise met à l’épreuve ses orientations stratégiques. La communauté de communes de 400000 habitants est confrontée aux mêmes enjeux que la plupart des métropoles européennes de cette taille: donner une consistance à un projet global là où prévalent souvent des intérêts locaux; tisser des liens entre des communes aux profils socio-économiques différents; sortir de la dépendance automobile tout en régulant une extension nécessaire. Dans le cas de Lausanne, le terrain d’expérimentation et de développement se situe plutôt à l’ouest, l’Est étant figé à cause de ses quartiers cossus et de la proximité du vignoble en terrasses de Lavaux. Crissier, une commune située en lisière de l’agglomération, porte les stigmates de 70 années de développement axé sur l’automobile, avec son lot de zones d’activité, de voies rapides parmi des champs cultivés et d’îlots d’habitations dépendants de la voiture, malgré les efforts non négligeables de l’agglomération lausannoise pour équiper la plupart de ses communes de services de transports en commun efficaces.Le quartier Oassis se trouve sur l’un de ces axes stratégiques de développement (l’axe Bussigny-Lutry), destiné à évoluer en ligne de bus à haut niveau de service.

Cette nouvelle infrastructure, qui devrait voir le jour d’ici trois à quatre ans, offrira une desserte performante pour ce quartier cumulant 77 000 m2 de surface totale de plancher répartis en trois îlots mixtes, regroupant 610 appartements de typologies diverses et 39 espaces d’activité, ainsi qu’un pavillon communal et un pôle tertiaire. Le duo constitué par Bauart, lauréat du concours, et les Zurichois de KCAP, s’est vite accordé sur ce qu’il fallait éviter à tout prix de faire : un aménagement mimant une faible densité, cerné de parkings, avec des espaces sans qualité. Oassis s’est placé d’office à contre-courant de cette approche, typique des promoteurs qui s’imaginent respecter par leur prudence les attentes, forcément médiocres ou banales, des locataires ou des acquéreurs lambda. Situé sur l’emplacement d’un ancien entrepôt de grande distribution, il est bordé sur deux de ses trois côtés par des champs cultivés destinés à être bâtis selon la planification directrice de l’Ouest lausannois, mais qui continuent dans l’intervalle à remplir leur fonction de terres arables. Le projet de constituer un quartier dense à forte connotation urbaine s’inscrit donc à la fois dans la création d’une polarité reliée à moyen terme au centre de Lausanne, mais aussi à un présent suburbain où les activités voisines et disparates sont appelées à être maintenues. Ce quartier est donc tout à la fois pensé comme une projection territoriale de la ville et comme un ensemble devant s’accommoder de son contexte immédiat.

Oassis assume la mitoyenneté avec les éléments paysagers industriels et agricoles. Si les effets de contraste sont présents, avec des portions de boulevards animés ouvrant sur des champs, ils procèdent d’un goût pour la simplicité plutôt que pour le geste ou l’acte manifeste. L’ensemble constitué de trois îlots ouverts, un îlot tertiaire (fermé) et un pavillon entouré d’un parc public affiche les principales qualités des standards urbains suisses : des îlots ouverts, bâtis autour d’aires de jeu qualitatives, et des venelles traversantes éclairées grâce à des luminaires suspendus ouvrant sur les axes de circulation hors du périmètre du quartier. La voiture en surface est bannie dans les trois îlots mixtes d’Oassis. Les appartements proposent des balcons lorsque cela est possible, des fenêtres à hauteur d’étage et une orientation garantissant l’ensoleillement des cours, même en hiver. Si tous les appartements ne sont pas traversants, l’assemblage a été pensé pour optimiser la qualité de vie tout en évitant des effets de répétition ou une écriture trop redondante. Les immeubles sont abaissés vers le sud afin d’optimiser l’entrée de lumière dans les appartements. Les rez-de-chaussée sont commerçants et constituent une toile de fond animée pour les cours où les enfants peuvent jouer de manière autonome. Les trois aires de jeux, toutes différentes les unes des autres, sont suffisamment ouvertes pour favoriser la circulation des enfants du quartier et suffisamment protégées pour leur permettre de s’y déplacer sans être nécessairement sous la surveillance d’un adulte. Les toits des immeubles sont accessibles et des potagers partagés y ont été aménagés. Ils sont gérés par un collectif au nom évocateur de « Légumes perchés ». Quant à l’espace ouvert principal, il accueille un pavillon sur trois niveaux, dont un enterré, constitué d’un centre de loisirs, d’une salle polyvalente pour la vie associative et d’une bibliothèque municipale.

Ce petit parc bordé d’arbres, qu’Emmanuel Rey, associé de Bauart, décrit comme un cinquième îlot végétal, est un élément essentiel du raccordement paysager de l’aménagement à son contexte proche et lointain. Il offre une vue panoramique sur le paysage lémanique et alpin tout en restant en dialogue avec le champ adjacent. Chacun des trois îlots a été pensé comme une variante à partir d’éléments d’écriture communs en métal ou en béton préfabriqué. L’intérieur des îlots est dominé par des bardages métalliques, cuivrés, dorés et bronze, l’extérieur par du béton préfabriqué brut. Trois traitements — lisses, fortement et légèrement sablés — permettent des effets de composition qui s’inscrivent dans la tectonique des immeubles plutôt que de s’y ajouter comme un simple ornement. La volonté de décliner des îlots avec des identités distinctes fait écho à l’environnement suburbain très disparate et restitue en quelque sorte la complexité qui caractérise ce quartier, censé agréger la plupart des fonctions de vie urbaine : l’habitat, le travail, la restauration, les services et les loisirs. Le dernier îlot, celui du pôle tertiaire, inverse la logique qui prévaut pour les trois îlots mixtes. Ses façades sont vitrées, et les espaces de travail s’organisent autour d’un atrium traversant, « percé sur des doubles hauteurs pour aller chercher la façade ».

S’il y a bel et bien un parking sous les huit immeubles d’Oassis, il n’est pas ce que l’on pourrait appeler « car friendly ». Il serpente sous le bâti afin de laisser en pleine terre chacun des cœurs d’îlot. De grands arbres y poussent déjà. Sur cette question, le végétal et la gestion écologique des eaux pluviales priment. En matière d’efficience énergétique, outre le chauffage à distance qui tire sa chaleur renouvelable d’un centre de tri à quelques centaines de mètres de là, le projet dispose d’un microréseau privé d’électricité permettant de produire 493500 kWh photovoltaïques par an. À terme, les batteries du parc automobile majoritairement électrique pourront être chargées grâce à ce microréseau de production d’énergie. Le jour de notre visite, le soleil printanier avivait l’éclat du vert tonique des jeunes arbres en bourgeons. La bise lausannoise était une invitation à rester sous ce soleil, ce qui put être le cas pendant la majeure partie du parcours.

Article paru des le numéro 109 de la revue Archistorm

Et si le Centre Pompidou-Metz possédait une extension maritime ? Un navire de sauvetage, sous l’égide de l’Unesco et sous pavillon européen, et à bord duquel serait conservé, par la perpétuation de l’acte même, ce patrimoine mondial de l’humanité que sont les gestes des marins sauveteurs ? L’hypothèse est, comme tout ce qu’élabore Sébastien Thiéry, le coordinateur des actions du PEROU (Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines) d’une grande pertinence, tant esthétique que politique. Christophe Catsaros l’a rencontré à Lyon. L’occasion d’aborder avec lui les objectifs du projet et de revenir sur leurs présupposés.

Construire un navire de sauvetage en le plaçant sous le signe de l’architecture d’urgence de Shigeru Ban. Construire un navire avec un architecte naval qui a l’expérience des équipes de compétitions internationales. Construire un bateau pour l’ajuster au plus près des gestes et des besoins des sauveteurs en haute mer. Construire un navire et le faire naviguer en lui octroyant le statut d’œuvre d’art, afin de parer aux difficultés subies par la plupart des navires affrétés par des ONG, piégés par le repli identitaire et le refus d’assistance de certains États européens. Construire un bateau pour que d’autres puissent être réalisés par la suite. Construire un bateau avec de l’argent privé comme on conçoit une fondation d’art. Construire un navire pour inscrire le sauvetage en mer et l’accueil migratoire au plus profond de l’ADN européen. En lui faisant prendre la mer, Sébastien Thiéry arrache le monde de l’art de sa torpeur nombriliste ou de son insignifiance spéculative et restitue au design une véritable signification politique.

ENTRETIEN

Tel qu’il s’énonce, le projet aspire à redonner du sens à des gestes non considérés à leur juste valeur. Il part du principe que pour faire acte d’hospitalité, il est indispensable de reprendre les choses à leur commencement. Dessiner un bateau pour repenser le sauvetage en mer serait une manière de placer le design au cœur de l’action culturelle et humanitaire.

Sébastien Thiéry : À la Biennale d’architecture d’Orléans à laquelle avait participé le PEROU en 2017, il avait été aussi question de gestes. Un catalogue d’actes d’hospitalité documentés à i Calais en 2015, où s’ébauchait une certaine idée de l’habitat. Tous ces actes qui font habitat sont précieux et doivent être recueillis et transmis. Cela afin de leur accorder l’importance qu’ils méritent, mais surtout d’anticiper les difficultés migratoires qui se profilent à l’horizon. Les générations à venir seront confrontées à des flux migratoires multipliés par dix sans aucun doute. Face à l’innombrable, le travail et la réflexion autour de ces gestes sont une façon de s’y préparer. Puis vient la question de la représentation, c’est-à-dire ce qui permet de les montrer au monde et de rendre autrement présentes certaines situations extrêmes, notamment le sauvetage en mer.

Revenons, si vous le voulez bien, à la question du design. Votre navire sera équipé d’un radier qui permettra de tracter les embarcations sur le navire sans que les mouvements instables des passagers au moment du sauvetage les fassent chavirer.

ST : Depuis six mois, nous observons de près les gestes des marins sauveteurs afin de proposer un navire adéquat. De manière générale, les navires utilisés aujourd’hui ne sont pas conçus pour du sauvetage de masse. On est donc en train de dessiner un outil qui permettra d’amplifier certaines procédures à partir d’expériences vécues. Notre navire, qui sera un catamaran, disposera d’un double radier. Ce type de plateforme est notamment utilisé dans la marine militaire pour récupérer rapidement une embarcation. Mais ce n’est pas la seule innovation que nous proposons. Le navire sera, sous tous ses aspects, un outil d’intervention pionnier. Nous tenons également compte de la vie à bord, et notamment du fait que les rescapés passent parfois beaucoup de temps en mer. Le navire sera donc aussi pensé comme un lieu de vie.

Comment Shigeru Ban intervient-il dans ce projet ?

ST : Le point de départ est une invitation que m’a faite le Centre Pompidou-Metz de proposer une pièce à l’occasion de la célébration de ses dix ans. . À ce moment-là, j’étais à Rome et je travaillais à l’inscription des actes d’hospitalité au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Très rapidement, il est apparu que plutôt que de construire des cimaises pour accueillir des œuvres sur les migrants, il était préférable de produire une pièce qui accomplisse un acte d’hospitalité. Mon œuvre, si on peut l’appeler ainsi, a consisté à demander à Shigeru Ban, concepteur du Centre Pompidou-Metz mais aussi d’architectures d’urgence mondialement connues,de réaliser une extension maritime du musée , en partant du principe que la fonction ce celui-ci est de faire vivre ce qui a de la valeur. Le musée deviendrait alors un équipement flottant qui garderait vifs les gestes des marins sauveteurs bientôt reconnus au patrimoine mondial

Concrètement, le premier acte a été de réinstaller le PTS (Paper Tube Structure) qui avait été construit sur le toit de Beaubourg au moment de la construction du Centre Pompidou-Metz. L’extension qui avait été réalisée à Paris pour penser Metz se trouve aujourd’hui à Metz pour nous permettre de concevoir l’étape suivante, à savoir la construction d’un navire pour la Méditerranée

Une autre référence importante du projet est Barca Nostra, une épave renflouée qui a été exposée à la Biennale de Venise en 2019. Ce navire avait fait naufrage en 2015 avec plus de 700 personnes à bord. Exposé sans signature ni cartel, il a été l’œuvre phare de l’édition 2019. Barca Nostra est un ready-made qui interroge la fonction critique de l’art. La question que je me pose est celle de réussir à aller au-delà du ready-made et de concevoir un “really-made”. Un navire opérant en Méditerranée peut-il être revendiqué comme un geste de création artistique ? L’hypothèse de travail est que ce statut d’œuvre puisse assurer au navire et aux personnes accueillies à bord une certaine immunité de juridiction, de sorte qu’empêcher le navire de naviguer ou d’accoster deviendrait un acte de vandalisme. À partir de cette hypothèse, se déploie tout un arsenal juridique pour réfléchir aux moyens de défendre le navire dans ce qu’il peut avoir de patrimonial.

Tout cela est très cohérent, mais est-ce vraiment supposé voir le jour ?

ST : Bien entendu, la question est de savoir comment évoluera le projet. Les articulations, aussi sensées soient-elles, ne suffisent pas. Il faut aussi une conjonction d’acteurs pour que ça puisse avoir lieu. Il se trouve que Marc Ferrand, un designer niçois et proche collaborateur de Shigeru Ban, avait déjà contacté Marc van Peteghem, un architecte naval qui a développé toute une recherche sur les voiles solides, qui permettent de réduire la consommation de carburant sur les navires de fret. Une chose est sûre, c’est que la formidable équipe en train de se former autour de ce projet entend bien passer à l’acte.

Vous demandez à une institution culturelle de se porter garante d’un travail qui devrait normalement émaner des États. Sauver puis acheminer des migrants, c’est une responsabilité énorme, et je me demande de quelle façon un acteur culturel peut remplir ce rôle.

ST : Il y a un autre aspect à considérer, qui concerne la représentation de ces gestes : comment les sortir du cadre forcément restreint qui prévaut aujourd’hui et les rendre autrement présents au monde.

La question migratoire est immanquablement associée au spectre de la catastrophe et des débordements à venir, y compris aux yeux de celles et ceux qui défendent l’accueil. On parle trop souvent de devoir d’humanité, comme s’il pouvait en coûter d’accueillir On prétend trop souvent que l’on peut accueillir les migrants parce qu’ils ne sont pas si nombreux, les assimilant implicitement à une matière toxique qui, si elle devenait trop présente, pourrait nous causer du tort. L’enjeu est de produire une pensée affirmative sur ce qui reste à faire. Non pas une pensée triste ou résignée, mais une pensée qui irait au devant de ce qui nous attend : l’hypothèse de l’innombrable. Il y a là tout un imaginaire à recomposer. Il faut redessiner la pensée politique de ce qui a lieu et de ce qui pourrait avoir lieu. Bruno Latour l’a très bien montré : l’enjeu d’un problème se trouve déjà dans sa représentation et dans la façon de le poser. C’est une vieille histoire que l’on trouve déjà dans la démocratie athénienne. Celle-ci reposait sur deux assemblés, celle qui représente et celle qui légifère. La boulè avait pour fonction de rendre le problème présent, de bien le nommer, de façon à ce que l’ekklesia puisse ensuite légiférer. La fonction d’une institution culturelle telle que le Centre Pompidou-Metz se trouve effectivement là : bouleverser l’ordre des représentations et, par un coup de théâtre par exemple, ouvrir le champ à d’autres manières d’agir dans le monde.

La question du design déborde largement celle de la forme. Elle touche à la structuration de l’acte, à sa façon d’être perçue de tous.

ST : Dans ce chantier, l’étape de la recherche est primordiale. Les gestes des marins sauveteurs sont d’une telle beauté, d’une telle portée, qu’ils nécessitent protection. Toujours dans cette perspective, les faire vivre et les transmettre a vraiment une fonction patrimoniale et culturelle. La responsabilité des équipements culturels est essentielle dans ce travail de représentation et de transmission. La pièce a donc toutes les chances d’être réalisée, et je suis reconnaissant à la directrice du Centre Pompidou-Metz d’appuyer cette logique de production effective, sans se limiter à l’exposition du concept. Aujourd’hui, quand on sait que quatre mille personnes meurent en mer chaque année, ce n’est pas un, mais dix navires comme celui-ci qu’il faudrait produire. Par ailleurs, le projet intègre la mise en réseau des institutions culturelles, mais aussi des établissements d’enseignement, des écoles d’art et d’architecture, afin de gérer collectivement la résidence qui sera installée à bord. Ce navire sera l’extension maritime de plusieurs institutions. L’idée est que ce travail de conception et de recherche puisse se poursuivre et s’intensifier afin que les dix navires nécessaires soient effectivement construits, par extension encore, et par d’autres que nous bien sûr

Il arrive souvent que des navires soient bloqués pour des questions de pavillon. Comment comptez-vous résoudre ce problème ?

ST : Concernant ce navire, l’hypothèse d’un pavillon de l’Unesco est stimulante mais insuffisante. Le PEROU n’est pas un État, et s’adresser directement à l’UNESCO pour que cette organisation internationale place le navire sous sa protection est a priori peu pensable . Et quand bien même, le label de l’Unesco ne peut se substituer à l’immatriculation. Après, il reste possible d’affréter des navires de ce type sous pavillon nationalC’est l’un des nombreux chantiers juridiques du projet, avec la question du droit maritime déterritorialisé et de l’obligation de se soumettre à une législation du travail spécifique.

Pour une fois, la dérégulation du capitalisme maritime pourrait jouer en faveur d’un progrès humanitaire.

ST : Le pavillon européen est une belle solution à ce problème. Cette hypothèse a été soulevée par des députés européens il y a dix ans. L’idée serait de faire en sorte que le port d’attache du navire ne soit pas un territoire national mais un continent. C’est ) cette création juridique que nous allons aussi nous employer. Ce qui est certain, c’est que ces migrants rêvent infiniment d’Europe, et que leurs aspirations pourraient alors nous aider à revitaliser le projet européen. La constitution d’une flotte européenne pour les accueillir serait aussi une façon d’inverser l’histoire maritime de la colonisation. L’Europe a construit des navires pour coloniser, exploiter et s’enrichir. L’Europe s’est faite sur un geste de captation. À partir de là, quelle pourrait être une pensée de l’Europe qui se structure à partir d’un geste d’hospitalité ?

Certains diront que le sauvetage de masse créera un appel d’air.

ST: C’est une controverse qui ne devrait pas avoir sa place. L’appel d’air est une évidence. Si la vie est prospère ici et menacée là-bas, les gens chercheront à se mettre à l’abri ici. La gauche perd la partie sur des évidences comme celle-ci, qu’elle n’est pas capable d’affirmer et d’assumer. L’hospitalité ne peut pas demeurer un pis-aller, une contrainte par temps de crise. C’est un projet qui peut refonder tout un territoire et tout un espace politique, celui qu’on appelle l’Europe. Il en va de même pour la question du nombre, qui serait soi-disant une catastrophe. À Calais, nous avons essayé de montrer que cette situation pouvait être une opportunité, que c’était l’avenir qui frappait à leur porte et que l’accueillir pouvait relever d’un projet d’avant-garde extraordinaire. Calais, ce sont 70 000 habitants qui, en l’espace de six mois, ont vu arriver 10 000 personnes, soit 15% de la population. C’est considérable, c’est effectivement un déferlement. Mais n’est-ce pas une aubaine pour une ville en déprise industrielle, engluée depuis plusieurs décennies dans un déclin structurel ? L’Europe a sérieusement besoin de ces populations qui, innombrables, l’envisagent comme un horizon extraordinaire, comme un rêve. Pour des raisons économiques, mais aussi et surtout pour que son imaginaire puisse rester incandescent. Le niveau d’espérance de ces nouveaux arrivants à l’endroit de l’Europe est une opportunité dont on ne s’est pas encore saisi. C’est une jeunesse folle, puissante, un incroyable ferment qu’on néglige et qu’on maltraite. L’enjeu est d’inscrire dans l’imaginaire politique un projet collectif de survie de l’Europe. Le navire aura cette fonction, d’opérer à la fois en haute mer et dans nos imaginaires.

Article publié dans le numéro Juillet-Août 2021 de la revue Artpress