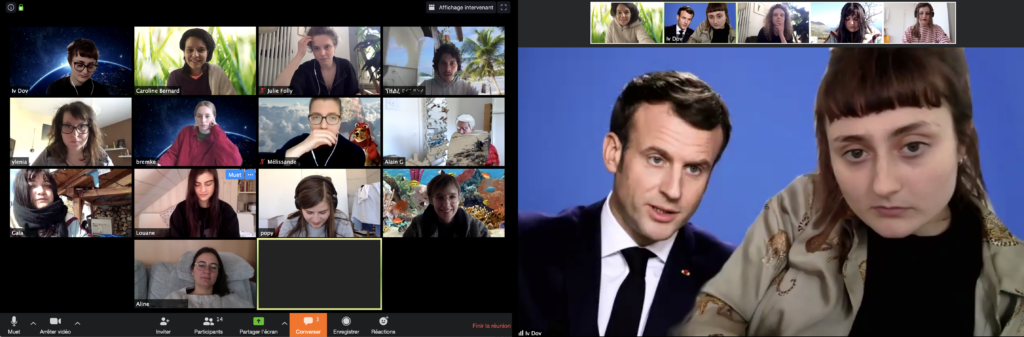

COVID 19, Black Lives Matter, expériences sous LSD, les images sont et font la crise jusqu’à prendre parfois une dimension thérapeutique.

Le virus et sa propagation sont difficiles à représenter en images. Le virus est invisible, et opère à l’échelle moléculaire. On ignore s’il est ici ou ailleurs et les gestes barrières comme la distanciation sociale témoignent ostensiblement de notre incapacité à détecter sa présence supposée. Le virus est le plus souvent représenté par le prisme de modélisations 3D didactiques. Les images microscopiques, plus rares, sont colorisées et adaptées pour être présentées au public.

Pour autant, ce qui échappe à la caméra reste parfois observé par le recoupement de phénomènes visibles concomitants, ceux-ci témoignent en creux de la présence de l’insaisissable malgré l’absence de tout marqueur visible. Certaines observations astronomiques sur les trous noirs par exemple, attestent de leurs existences pourtant directement indétectables. Ainsi, si le virus échappe à la prise de vue et à l’image, on tente de le saisir à grands renforts de Data – on s’attache à ses symptômes. On tente d’en modéliser la course, la progression, au passé, au présent comme au futur. On propose de collecter les données personnelles dans une grande opération à l’échelle de l’humanité, pour tenter d’être à la bonne taille, de dresser une carte, de faire image de la pandémie, d’infiltrer le virus comme il nous infiltre. Aussi sophistiquées soient-elles, les données ne sont que la trace périphérique du virus lui-même, elles ne sauraient être confondues avec lui. Elles témoignent de sa supposée présence, sans en être tout à fait garante pour autant. Ainsi, les polémiques sur les effets de bord ou les biais cognitifs déclenchées par ces modélisations sont quotidiennes, et l’image de la pandémie continue d’achopper.

Le 25 mai 2020, à Minneapolis, le policier Derek Chauvin exerce la pression de son genou sur le cou de George Floyd plaqué au sol pendant presque neuf minutes. L’événement aurait pu rester au stade de l’épiphénomène classé sans suite au chapitre malheureux des violences policières, mais filmé par des passants, la vidéo entre au panthéon de l’horreur et à jamais dans notre mémoire collective (publier une nouvelle fois l’image ici me semble inutile). L’image devient virale, et submerge la planète, comme un virus ; la parenté entre viralité des messages et virologie dépasse le cadre sémantique. Devenir viral, c’est justement contaminer comme un virus, de personne à personne et on communique sur les réseaux sociaux comme on se passe une bonne grippe[1].

Il y a deux ans, je me faisais pirater mon compte Instagram, et me suis retrouvée abonnée à quatre mille comptes sans mon consentement : des bimbos, des pectos, beaucoup de pectos, des voitures, des selfies en masse, du placement de produit à outrance… Il me fallait me désabonner d’un compte après l’autre, pour cesser de voir le monde tel que je ne l’avais pas décidé. J’ai renoncé, trop d’efforts – et pourquoi voir le monde tel que je l’aurai décidé ? Le 2 juin dernier, mon mur Instagram de strass et de paillettes est bouleversé, perforé de trouées en expansion, bimbos, pectos et pubs Sephora ont cédé la place. L’image virale de l’agonie insoutenable de George Floyd a déclenché un traitement massif mondial le #BlackTuesday, une réaction immunitaire à grande échelle, « the show must stop », on arrête les images, on éteint la lumière, on essaie d’avoir moins mal.

|

|

Extrait de mon compte Instagram, 2 juin 2020 |

Dans les années cinquante, des recherches psychiatriques sur les psychédéliques tracent de nouvelles approches thérapeutiques. Ces substances redécouvertes, ou synthétisées comme le LSD, plongent le patient dans un état modifié de perception. Ainsi, les patients, accompagnés par ses soignants avertis, passent par une dissolution de l’égo, et perdent la sensation des limites de leur corps. Ainsi « dissolus », ils se sentent connectés aux éléments de l’univers dans une expérience que certains qualifient de mystique. Nature magnifiée, couleurs saturées, les personnes voient leurs pensées transformées en images très prégnantes qui s’installent durablement dans la mémoire. Des personnes souffrant par exemple d’alcoolisme ou de dépression chronique seraient parvenus ainsi à s’extraire de leurs boucles d’anxiété et à amorcer la pompe de nouvelles pensées plus rassurantes. Interdites dans les années soixante, ces recherches reviennent sur le devant de la scène thérapeutique actuellement.

Les résultats des traitements thérapeutiques par psychédéliques ne sont pas mesurables par des outils scientifiques. Les patients disent aller mieux, et pour beaucoup sur le long terme, mais aucune preuve, aucune donnée ne vient étayer la « vérité » de ce résultat. L’expérience intérieure du patient n’est pas partageable et les images mentales produites sous psychédéliques se dérobent à l’analyse scientifique[2]. Les scientifiques supposent qu’en temps normal, notre capacité à visualiser nos pensées sous la forme d’images est bridée, pour ne pas interférer avec « le réel ». Les chercheurs qui administrent ces traitements psychédéliques constatent que plus l’état de conscience (perception) est altéré, plus le patient produit des images mentales, plus le traitement semble efficace. Ainsi, cette expérience permettrait au patient de visualiser des émotions qui jusque-là restaient sans images. Une des hypothèses avancées par les scientifiques est que les psychédéliques détendent « l’inhibition cérébrale qui nous empêche de visualiser nos pensées, ce qui rend alors celles-ci plus fortes, mémorables et durables. »[3]

Ainsi, cette image mentale, personnelle, insaisissable par la caméra et qui échappe à toute mesure scientifique, semble un remède possible. Et qui sait, il nous faudra peut-être pour surmonter ces crises de l’invisible ou du trop visible, nous faire prescrire des images intérieures qui se dérobent à toute modélisation scientifique ou déferlement médiatique. Des images qui, dans l’espace de notre intériorité, agiraient comme des anticorps et viendraient non pas faire écran, mais s’intercaler dans le flux continu des images de la crise. En l’absence de vaccins ou d’autres traitements probants, on pourrait ainsi amorcer une guérison par les images.

[1] À ce propos, voir, DESIGN VIRAL : MÉTHODOLOGIES POUR UN BUZZ CITOYEN, Interview de l’artiste-chercheuse Caroline Bernard par Sylvain Menétrey, Journal of art & design HEAD – Geneva, publié le 5 juin 2020

[2] Les images cérébrales, réalisées par IRM pendant ces expériences, relatent de l’activité neurologique, et prouvent des connexions neuronales atypiques, mais l’image de l’expérience personnelle reste insaisissable, hors d’atteinte de la science. Ces connexions neuronales atypiques nombreuses au moment de l’expérience témoignent d’une reconfiguration de la pensée, qui semble bénéfique dans le cas de troubles psychologiques chroniques.

[3] Michael Pollan, Voyage aux confins de l’esprit, traduction Leslie Tagala et Caroline Lee, Quanto, Lausanne, 2018

Un langage franc et décomplexé chez Dora Moutot : des canulars, des fake news, quelles sont les possibles et les limites pour ouvrir un débat, là où il n’existe pas ? Comment faire exister « la bonne cause » au royaume des images de petits chats, des mèmes et des poupons ? La question reste ouverte. Mais il semble que la fin justifie les moyens. Parfois.

Un langage franc et décomplexé chez Dora Moutot : des canulars, des fake news, quelles sont les possibles et les limites pour ouvrir un débat, là où il n’existe pas ? Comment faire exister « la bonne cause » au royaume des images de petits chats, des mèmes et des poupons ? La question reste ouverte. Mais il semble que la fin justifie les moyens. Parfois.

Jean-Noël Lafargue

Jean-Noël Lafargue