Ce qu’il y a de pratique avec les anthologies, c’est qu’elles peuvent se réinventer à tout moment. La première saison d’American Horror Story se tenait dans une coquette résidence victorienne de Los Angeles – pas vraiment de quoi vous glacer le sang. La deuxième, sous-titrée Asylum, change de lieu et d’époque, investissant un ancien sanatorium de la côte Est reconverti en 1962 en hôpital psychiatrique pour criminels atteints de démence. Déjà plus angoissant… Étudions l’esthétique de cette saison si particulière à partir de scènes clés triées sur le volet.

Attention ! Il est préférable d’avoir vu la saison 2 d’American Horror Story avant de lire ce billet.

Dès ses débuts, on a pu qualifier American Horror Story d’œuvre bancale. Pompeuse, surexcitée, trop dispersée, noyée sous les références. Asylum n’échappe pas à ces critiques. Mais ses décors intérieurs, construits de toutes pièces d’après le style roman richardsonien du XIXe siècle, tout en arches, en tours cylindriques et en longs couloirs, lui offrent un cadre unique pour exprimer ses obsessions et ses perversions avec le souffle d’une grande fiction d’horreur. Démonstration, images à l’appui.

Le respect de la tradition

Comme son nom l’indique, American Horror Story n’entend pas déroger aux règles imposées par le genre horrifique au cinéma ou à la télévision, du moins tels que les perçoit le public américain. La série offre donc son lot de visions d’horreur, le plus souvent filmées en gros plan ou en plan cravate afin d’occuper tout l’espace :

(Notez l’inspiration « freaksienne » de ces monstres qui n’en sont pas au sens surnaturel du terme, puisqu’il s’agit en réalité d’êtres humains transformés en monstres par des troubles neurologiques, des expérimentations scientifiques ou des accès de folie meurtrière.)

Qui dit horreur dit également sexe, qu’Asylum décline en deux courants esthétiques : l’érotisme (le prélude désenchanté), et le soft porn (la consommation perverse). Une ambivalence que souligne à merveille le choix musical de « Dominique », tube de Sœur Sourire classé numéro 1 des ventes de disques aux États-Unis en décembre 1963, et dont les paroles – reprises tout au long de la saison – peuvent prêter à jouissive confusion.

L’érotisme, donc. Qu’elles affichent leur pouvoir de séduction par la grâce « buñuellienne » de leurs pieds, l’échancrure de leur décolleté ou la majesté de leur port de tête, un briquet à la main, les belles plantes qui traversent Asylum sont – comme le veut la tradition du film d’horreur – des proies faciles au destin tragique :

Mais cela n’empêche pas certaines figures féminines de mener la danse, à commencer par la sœur Mary Eunice qui, de vierge effarouchée, se transforme en diablesse nymphomane brisant les vœux de chasteté de ses comparses masculins en réactivant leurs pulsions sexuelles les plus profondément enfouies :

À de rares exceptions près, le sexe nous est montré comme un acte pervers, sale, issu du péché originel. Et cela ne doit rien au hasard : la religion est au cœur d’Asylum, souvent sur le mode blasphématoire. Tandis que l’Ange de la Mort dispense ses baisers libérateurs – le plus souvent à des femmes –, des croix de Dieu et des statues de la Vierge Marie ne cessent de porter un regard accusateur sur les religieux du Briarcliff Manor, les plaçant face à leurs propres contradictions :

Le rouge est la couleur du sang et de la sensualité. C’est justement cette couleur que porte Mary Eunice (en haut au milieu), en nuisette moulante, lorsqu’elle lance à un crucifix qui lui fait face : « Ne me dicte pas ma conduite ! », reprenant là les paroles d’un tube féministe des années 1960. C’est aussi la couleur qu’elle porte sur ses lèvres (en haut à droite) pour séduire le Dr Arden, comme un vampire s’apprêtant à croquer sa proie. Une proie qui, ironie de l’histoire, subtilisera le tube de rouge à lèvres sacrilège pour souiller la statue de la Vierge Marie (en bas)…

De l’ombre à la lumière

Le noir est toutefois la couleur de prédilection d’Asylum, tant en raison de l’architecture du Briarcliff que de la confession du personnel qui y officie. Comme l’a expliqué le chef décorateur Mark Worthington, Ryan Murphy (cocréateur de la série avec Brad Falchuk) tenait à ce que la lumière « ait à lutter pour entrer dans l’établissement ». Il en résulte une atmosphère oppressante, cloisonnée, coupée du monde extérieur, comme si celui-ci n’existait plus :

Ces compositions claires-obscures, inspirées de l’expressionisme allemand qui a tant influencé le cinéma d’horreur américain dans les années 1930, servent notamment à créer de puissants points focaux sur les « patients » mis en cage comme des animaux :

Dans le cas de Mary Eunice (en haut à droite), le jeu de lumières laisse sciemment son visage et sa croix en pendentif dans la pénombre, ce qui renforce le caractère démoniaque de son influence sur le captif. En ce qui concerne Charlotte Brown (en bas), le jeu d’ombres fait subtilement apparaître la silhouette du Dr Arden, se tenant (hors champ) dans l’embrasure de la porte, prêt à tenter de nouvelles expériences.

Mais Asylum s’amuse parfois à inverser le processus chromatique de ses cadres, imprégnant ceux-ci d’une lumière blanche aveuglante qui nous prévient de l’imminence d’une rencontre du troisième type :

La lumière blanche est alors détournée de son traditionnel caractère sacré pour devenir une source d’angoisse et d’incrédulité, d’autant que la vitesse d’enchaînement des plans ne nous laisse pas le temps de respirer (ce qui rappelle l’hyperexcitation de la première saison).

À ce modernisme épileptique, Asylum oppose toutefois le classicisme plus modéré d’œuvres anciennes qui lui servent de modèles. Par un soir de tempête, la sœur Jude propose ainsi une projection du Signe de la croix (1932), un brûlot de Cecil B. DeMille « rempli de flammes, de sexe et de mort de chrétiens ». Les principaux ingrédients d’Asylum, en somme :

Mais la série sait aussi faire preuve d’originalité en composant ses propres images d’archives (toujours en noir et blanc). Elle reconstitue par exemple le passé nazi du terrible Dr Arden :

Asylum prend l’option de mêler différentes époques à un récit qui se déroule lui-même dans le passé, ce qui peut rapidement prêter à confusion. Pour ne pas perdre le téléspectateur, la série nous présente les archives les plus récentes en couleur ; mais la couleur des années 1960-70, froide, délavée…

C’est d’autant plus vrai pour les films amateurs tournés avec les moyens du bord (vignettes du haut) :

Une saturation excessive des couleurs sert aussi à marquer visuellement la séparation des lignes de temps entre certaines scènes, que celles-ci se déroulent avant ou après l’action principale (située en 1964) :

Le plan, assez distordu, de Kit Walker en train de couper du bois (en bas) n’apparaît que quelques dixièmes de seconde à l’écran. Il produit l’effet d’une image subliminale que l’on tenterait d’insérer malgré nous dans les méandres de notre subconscient.

La même technique est employée pour souligner les émotions extrêmes que peuvent provoquer le flash inquisiteur d’un appareil photo (en haut à gauche) ou, à un niveau supérieur, un enlèvement par des extra-terrestres :

Ces plans abstraits de tentacule venu d’un autre monde (en haut au milieu) ou de radiographie d’un bassin dans lequel sera bientôt implantée une progéniture extra-terrestre (en haut à droite) parviennent à jeter le trouble dans notre esprit, malgré leur extrême brièveté.

Sous tous les angles

Au-delà du travail de composition, Asylum prête une attention toute particulière au choix de ses angles de prise de vue, lesquels peuvent influencer de manière radicale notre perception des évènements.

Des vues aériennes sont ainsi utilisées pour « photographier » une scène de meurtre (les deux premières vignettes), établir les enjeux d’un interrogatoire (en haut à droite) ou accompagner la chute vertigineuse de Mary Eunice à travers le colimaçon du « stairway to heaven » (en bas) :

Comme vous l’aurez remarqué, tandis qu’elle s’enfonce dans les ténèbres de la mort, la sœur parjure est positionnée de manière à toujours nous faire face. Mais son regard semble porter au-delà du nôtre, car c’est le jugement de Dieu lui-même qu’elle doit recevoir avant de mourir.

Ces choix de perspectives aériennes rappellent l’un des plans les plus emblématiques des Oiseaux d’Alfred Hitchcock (1963). Une explosion de gaz survient dans une station-essence de Bodega Bay, semant la panique dans le restaurant attenant, quand nous est proposée une perspective étonnante : celle des oiseaux survolant narquoisement la scène. Il s’agit alors d’adopter le « point de vue de Dieu », précisera sir Alfred (en bas) :

Asylum reprend également à son compte « l’effet Vertigo » introduit par Hitchcock en 1958 dans Sueurs froides. Quand Lana Winters manque de devenir folle après avoir subi des électrochocs, la caméra s’éloigne d’elle tout en préservant sa taille à l’écran, compensant le travelling arrière par un zoom avant :

Le rapprochement inattendu de l’arrière-plan produit une sensation de désorientation qui reflète parfaitement l’état d’esprit de la jeune femme, au moment de recevoir ses cachets.

Des plans très larges, déformés sur l’axe z par un objectif grand angle, parviennent aussi à exprimer visuellement des sentiments d’effroi, de tension ou d’euphorie :

La focale, très courte, provoque une déformation des bords du cadre tout en offrant au champ une profondeur inhabituelle. Cela produit un effet saisissant de vue subjective ou de regard extérieur qui peut évoquer à nouveau le « point de vue de Dieu ».

Le grand angle est toutefois rarement utilisé pour les gros plans, car ceux-ci doivent nous montrer la vérité au plus près, sans accorder la moindre importance à l’arrière-plan :

Les gros plans, disséminés avec parcimonie, sont des fenêtres sur l’esprit des figures marquantes du récit. Et une manière de nous interroger sur notre propre perception de leurs déviances. Car, comme l’affirme Jude – et elle est bien placée pour le savoir : « Si tu regardes le diable en face, il te regardera en retour ».

Mais plutôt que de nous montrer le diable en personne, plusieurs plans macro de pupilles glacées d’effroi (en haut au milieu) nous plongent dans le regard de celui qui doit l’affronter. Ces plans fonctionnent par procuration, dépassant le caractère purement démonstratif que l’on reproche souvent à la série.

De nombreux miroirs et loupes questionnent également notre rapport affectif aux personnages et à leurs assaillants, dont on ne peut s’empêcher d’espérer un revirement de dernière minute malgré la prise de pouvoir de leur part des ténèbres :

(Comme on le voit sur la vignette du bas, une mise au point focalisée sur le premier plan peut aussi servir à créer – littéralement – des effets « loupe » isolant un élément de l’arrière-plan.)

La vue en miroir sert d’ailleurs l’une des séquences les plus hallucinantes – et hallucinées – de la saison : l’extrait de comédie musicale au cours duquel Jessica Lange réinterprète « The Name Game », un standard de Shirley Ellis commercialisé en 1964. L’image n’apparaît là encore que très brièvement à l’écran (en bas) :

Asylum compose en outre un astucieux système de correspondances s’appuyant, ici et là, sur des plans fixes de flammes se consumant paisiblement dans leur âtre :

Ces plans peuvent paraître simplistes de prime abord – les flammes de l’enfer, rien de très original… –, mais ils prennent une tout autre dimension quand on voit le Dr Arden accompagner le corps de Mary Eunice dans le four crématoire de sa libération du mal.

Il y a certes une jouissance primitive à voir un ancien nazi brûler des flammes qu’il a lui-même attisées sans jamais en payer le prix. Mais cette jouissance est décuplée par le pressentiment – subtilement introduit dans notre subconscient – qu’un tel dénouement finirait tôt ou tard par arriver.

Quand le récit bascule

Asylum dispose aussi d’une palette de cadrages et de positionnements de caméra en tous genres pour nous maintenir dans un état d’alerte quasi permanent, entre envie de saisir sa télécommande et besoin de laisser les images défiler.

L’un de ses « trucs » les plus culottés (ou maniérés, diront certains), pour électriser les passages obligés de champs-contrechamps, consiste à incliner latéralement la caméra, les lignes verticales parcourant alors diagonalement le cadre :

Ces plans désaxés reflètent l’altération psychologique des personnages, agresseurs déterminés à mener leurs expériences à leur terme ou victimes tétanisées par la peur. Le degré d’inclinaison détermine le niveau d’anormalité de la situation, jusqu’à – chose rare, tant au cinéma qu’à la télévision – dépasser les 45 degrés (en haut à droite).

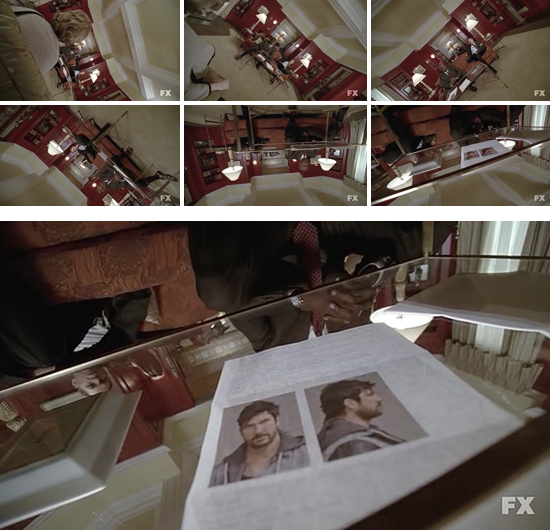

Mais Asylum ne s’arrête pas là, puisque certains cadrages se voient carrément inverser sur l’axe y. Cela permet, par exemple, de retranscrire la crise de panique qui submerge Kit Walker quand on le soumet de force à des électrochocs (en haut à gauche) :

Le renversement du cadre crée instantanément un rapport de soumission à l’autre. L’une des cibles privilégiées de ce procédé est la croyance aveugle, incarnée par une croix de bois (en haut à droite) plongeant tête la première vers l’obscurantisme et le fanatisme.

Des décadrages sont aussi utilisés pour déséquilibrer les compositions et consolider le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond :

Dans le cas de Lana Winters (les deux premières vignettes du haut), la sensation d’instabilité est exacerbée par l’impression qu’elle se téléporte d’un bout à l’autre de la pièce entre deux plans consécutifs. Un instant, elle est filmée bord droit du cadre ; l’instant d’après, la voici qui apparaît bord gauche, comme si elle ne parvenait pas à trouver sa place.

D’abord convaincue que la police va l’aider, Lana prend rapidement conscience du peu de crédit que lui accordent les officiers qui lui font face. Mais comment retranscrire visuellement ce fossé qui se creuse entre eux ? Tout simplement, en inversant la perspective du cadrage. D’une contre-plongée on passe à une plongée, d’un téléobjectif on se libère pour empoigner un grand angle, d’une composition (à peu près) équilibrée on abolit la règle des tiers :

(Notez la présence d’un cendrier et de chapeaux de feutre au premier plan. Leur but est d’apporter plus de profondeur au cadrage en dressant un filet de séparation virtuel entre l’objectif et l’arrière-plan.)

Pour mieux nous faire ressentir encore le désarroi des résidents du Briarcliff, il arrive parfois que des plans subjectifs nous glissent dans leur peau quelques instants. L’effet est d’autant plus saisissant quand il s’applique à Jude, autrefois directrice impitoyable devenue une patiente comme les autres (c’est-à-dire pas très nette…). La caméra se positionne alors à quelques centimètres de son visage, comme si nous étions un diablotin niché sur son épaule droite :

Puis intervient une vue subjective à part entière (en bas). Les sœurs regardent alors fixement l’objectif de la caméra, ne laissant aucun doute sur le fait que nous partageons le point de vue de Jude appelée à ingurgiter ses cachets quotidiens.

À l’inverse, plusieurs perspectives différentes d’une même scène peuvent être juxtaposées par le biais du split screen. C’est la technique utilisée pour exposer la tentative d’évasion de Lana Winters, descendant les marches du long escalier qui mène au hall d’entrée pendant que Kit Walker s’évertue à accaparer l’attention du Dr Thredson :

Avant que le cadre ne redevienne unique, on peut voir le visage de Lana apparaître en double à l’écran (en bas). Cette image peut être perçue comme une allégorie de la duplicité de la jeune femme, entrée au Briarcliff en tant que journaliste avant d’y être internée de force et d’en devenir l’un des cobayes. Une expérience traumatisante qui, paradoxalement, marquera un tournant décisif dans sa carrière de journaliste…

Entrez dans la danse

À la puissance évocatrice des images et au rythme du montage, Asylum ajoute des mouvements de caméra qui révèlent la nature profonde des personnages et rendent compte des points d’orgue de leur existence.

En atteste ce travelling avant sur le visage bientôt ému aux larmes de Jude, revenant sur un épisode douloureux de sa (pas très) tendre enfance :

La lente progression de la dolly, dérivant d’un plan demi-ensemble à un gros plan, participe à l’intensité de la scène. Tout semble indiquer l’annonce imminente d’une révélation. Quand celle-ci survient (la sœur s’apprête à quitter les ordres), elle donne un sens supplémentaire à la visibilité d’une croix suspendue au-dessus de la tête de Jude en ouverture de scène (en haut à gauche).

Dans le même ordre d’idées, un travelling avant, survolant un 45 tours jouant l‘air insouciant de « It Could Be a Wonderful World », se transforme en plan zoom pour lever les derniers soupçons planant sur le sombre passé du Dr Arden :

Le voici qui apparaît derrière le Führer (en bas), écartant toute ambiguïté sur son ancienne appartenance à l’armée nazie. La révélation est de taille, mais l’approche lente et intrigante de « l’œil » de la caméra en rend la découverte d’autant plus marquante.

Le suicide de Monseigneur Timothy Howard nous est également révélé par un élégant mouvement de caméra. D’un plan serré sur son visage impassible (lui est-il arrivé quelque chose ?), la caméra installée sur une grue s’éloigne en douceur, prenant de la hauteur tout en effectuant un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre :

Là encore, c’est la chorégraphie de la caméra qui nous informe de la gravité de la situation. L’image de cet homme baignant dans son sang, les bras en croix, n’aurait sans doute pas eu le même impact si elle avait ouvert le plan.

Faire tournoyer la caméra est un exercice délicat, car il risque à tout moment de déséquilibrer la composition. D’autant plus virtuose s’avère donc une rotation à 360 degrés nous montrant, depuis une position aérienne, les jours et les nuits que doit endurer Jude en « cure » de désintoxication chez Kit Walker :

Les changements de position de Jude sur le lit et la diffusion progressive de lumière à travers le rideau de la fenêtre nous donnent une idée assez précise du temps qui passe. Le passage de la nuit au jour constitue d’ailleurs une métaphore assez évidente de la guérison – physique et mentale – de la sœur déchue. Mais c’est le mouvement en boucle de la caméra qui nous suggère à quel point de telles journées ont dû être nombreuses avant qu’elle puisse entrevoir le bout du tunnel.

Le plan le plus renversant (au sens propre) d’Asylum est cependant à chercher du côté du dénouement du récit, quand apparaît à travers la plaque de verre d’une table de salon le visage de Bloody Face :

La caméra effectue trois quarts de tour sur elle-même pour nous dévoiler un élément clé de l’intrigue : Lana Winters savait qu’elle allait recevoir la visite de son fils. Cette prouesse technique (rarement vue à la télévision) n’est donc pas seulement décorative ; elle sert aussi les intentions de la journaliste, bien décidée à s’occuper du cas de son « rejeton » sans l’aide de la police.

Cet énième tour de force est à l’image de la série : brillante pour certains, tape-à-l’œil pour d’autres. L’œuvre atypique de Ryan Murphy et Brad Falchuk ne laisse en tout cas personne indifférent, et confirme les élans formels d’une première saison que l’on peut aujourd’hui qualifier de galop d’essai. Les chapitres suivants raconteront d’autres histoires, au risque de tomber dans la démesure et la surenchère. Une chose est sûre : il sera difficile de rééditer le miracle d’Asylum.