Après un lancement remarqué en 2013, le thriller conspirationniste Utopia a eu droit à une deuxième saison sur la chaîne britannique Channel 4. Il a ensuite été adapté par Amazon Prime Video en 2020, avant d’être rapidement annulé. Cet échec s’explique notamment par des contradictions qui neutralisent toute velléité contestataire : entre clins d’œil complices à Amazon et dénonciation de la surconsommation et de la dégradation environnementale, la version américaine d’Utopia a cherché à dire tout et son contraire.

Attention ! Il est préférable d’avoir vu l’intégralité d’Utopia (US) avant de lire ce billet.

Dans un documentaire se penchant sur les graves problèmes de pollution provoqués par les poids lourds qui sillonnent incessamment les routes d’Europe, Jens Niehuss et Marcel Martschoke étudient notamment le traitement, en Pologne, d’une grande partie des achats effectués en ligne par les clients allemands d’Amazon [1]. Si le marché polonais est à peine concerné par le commerce en ligne, la multinationale de Jeff Bezos y délocalise une partie de sa logistique européenne pour une raison évidente : la main-d’œuvre y est beaucoup moins chère. Le transport routier étant lui-même meilleur marché et plus rapide que le train ou le bateau, des dizaines de milliers d’articles destinés au marché allemand sont stockés chaque jour en Pologne, puis reconditionnés, ou directement préparés pour l’envoi au client et réexpédiés en Allemagne.

Ces articles sont donc transférés de l’Allemagne à la Pologne pour être déballés, puis réemballés avant d’être renvoyés en Allemagne, ce qui défie toute logique environnementale. S’ajoute à ce va-et-vient transfrontalier (impliquant généralement des allers-retours de plus de 300 km) une pratique effrénée du « transship », qui consiste à transporter des marchandises entre les différents centres de distribution polonais. Cependant, ces transferts s’effectuent bien souvent à vide ou presque : les camions d’Amazon peuvent traverser la Pologne « chargés » d’un stylo bille, d’un crayon, de quelques feutres ou d’un cahier, l’essentiel étant qu’un certain éventail de produits soit toujours disponible sur les étagères (pas si) virtuelles du géant du commerce en ligne.

Sachant cela, il est pour le moins saugrenu que le projet de recréation de la série britannique Utopia, longtemps en gestation du côté de HBO sous l’égide de David Fincher, ait finalement atterri chez Amazon pour une mise en ligne le 25 septembre 2020. Pilotée par Gillian Flynn, romancière et scénariste [2], cette relecture à peine modernisée d’une histoire assez complexe – une pandémie de grippe russe est déclenchée volontairement par une organisation secrète afin de résorber la surpopulation mondiale – n’a pas eu les faveurs de la critique américaine, celle-ci ayant souvent pointé du doigt sa concordance malheureuse avec la crise sanitaire liée au Covid-19 et l’élaboration de théories du complot par Donald Trump et consorts.

Caroline Framke écrit ainsi que « l’ironie du lancement de cette série maintenant, alors qu’une nouvelle grippe dangereuse se propage à travers le pays et que des citoyens remettent en question leur gouvernement et des conglomérats tels qu’Amazon, est indéniable ». Pour Kathryn VanArendonk, « Utopia est tellement d’actualité que cela en devient gênant ». Inkoo Kang ajoute que « l’arrivée de la saison inaugurale de huit épisodes en pleine pandémie de Covid-19 rend l’attachement à ses héros […] encore plus difficile ». Amazon ayant décidé d’annuler la série deux mois seulement après son lancement, Halle Kiefer en conclut que « vous avez sans doute déjà atteint votre quota de dramaturgie pandémique ».

Plaidoyer contre le consumérisme

Au-delà de ce malencontreux alignement de planètes, l’ironie se lit aussi dans la manière dont Gillian Flynn mêle diégétiquement connivence avec son employeur et dénonciation de la surconsommation et de la pollution engendrée par l’activité humaine. Cette empreinte mortifère est évoquée dès le générique de la série, qui s’ouvre par le traditionnel carton « Amazon Original » se fondant dans le célèbre logo en forme de sourire de la multinationale américaine (Illustr. 1 et 2).

S’enchaînent ensuite des images très stylisées de violent incendie, de glacier en train de fondre en images accélérées, d’émeute entre manifestants et forces de l’ordre, ou encore de balles et de complexe industriel dont la cohabitation, sur un écran divisé en deux bandes horizontales, donne à penser que l’exploitation industrielle tue autant que les armes à feu (Illustr. 3 à 6).

Dans le premier épisode de la série (« Life Begins », 1.01), il ne faut cependant pas attendre plus d’une demi-heure pour voir Grant Bishop, garçon intrépide de 11 ans qui s’était jusque-là fait passer pour un adulte derrière son clavier, croiser, dans les allées d’une convention de geeks portant des déguisements plus excentriques les uns que les autres, l’un de ces fans hauts en couleur accoutré d’une multitude de cartons dont deux portent le sourire emblématique d’Amazon (Illustr. 7). Mise en scène par le Britannique Toby Haynes, cette apparition dépasse le stade du simple caméo puisque Grant suit ostensiblement cet étrange bonhomme en carton du regard (Illustr. 8).

Le garçon étant filmé de dos au niveau des biceps, centré au premier plan, le point fait sur sa nuque, l’ocularisation interne secondaire énonce sans conteste son point de vue et subjective sa prise d’informations. Puisqu’il suit « Amazon Man » du regard, nous le suivons aussi.

Une fois ce clin d’œil adressé, Utopia achève de « digérer » certains signes distinctifs de la série originale (son mélange d’extrême cruauté et d’humour pince-sans-rire, ses répliques emblématiques comme « Where is Jessica Hyde? », son récit dicté par celui d’un comic book fictionnel, ses twists aussi inattendus que spectaculaires), avant de se chercher une identité propre. Je ne relèverai pas ici les différences entre les deux versions, mais noterai simplement que la verve contestataire de Wilson Wilson, survivaliste féru de théories du complot (déjà présent dans l’original), devient plus littérale et, par ricochet extradiégétique, plus ironique à partir de l’épisode 7 du remake américain (« Talking Hurts »).

Ayant pris en otage le dénommé Michael Stearns dans sa demeure cossue, Wilson et sa bande séquestrent ce concepteur d’un vaccin qui pourrait bien mettre un terme à la pandémie de grippe menaçant la population mondiale. Ils mettent sur pied un plan d’action et, à la manière des têtes brûlées de The A-Team (L’Agence tous risques, NBC, 1983-1987), se répartissent les tâches préparatoires au cours de ce qui s’apparente à un clip musical. Wilson Wilson ouvre un placard au hasard dans la cuisine de Stearns, puis se lance dans une diatribe survoltée contre ce qui s’apparente, à ses yeux, à une consommation grotesque et dénuée de sens :

Regardez-moi toutes ces merdes. Machines à pain, mélangeurs à gâteaux, saucières. Camelote. Babioles. Putain, on n’a plus rien d’humain ! On est juste un ensemble de données collectées en ligne qu’on nous renvoie au visage. Achetez cette voiture, offrez cette babiole, élisez ce président. Et si vous culpabilisez d’acheter toute cette merde, envoyez quelques biftons à des associations. Sauvez la planète. Aidez les enfants. Vous vous sentirez mieux, pas vrai ? Mais ensuite, vous recommencerez à acheter les mêmes merdes encore et encore, parce que rien ne saura vous priver de votre petit confort à base de malbouffe, d’armes à feu et de tartines d’avocat. Nous les humains, on prend, on prend, comme des insectes qui s’agitent dans tous les sens. Des putains d’insectes… [Se tournant vers Michael Stearns] Mec, t’as vraiment trop de trucs ! (Illustr. 9 et 10)

Sont successivement passés au crible le consumérisme compulsif, la collecte de données personnelles, les injonctions publicitaires, l’hypocrisie des dons à des associations humanitaires, ainsi que la complaisance des nantis qui ne renonceraient pour rien au monde à leur confort douillet. Autant de déviances qui, comble de l’histoire, font directement écho au modèle économique et promotionnel d’Amazon, multinationale qui ne voit dans les marques de reconnaissance liées à la création d’œuvres fictionnelles rien d’autre qu’un moyen de « vendre plus de chaussures ». Il serait d’ailleurs intéressant de recueillir l’avis de Jeff Bezos sur cette scène montrant Wilson Wilson fulminer contre le stockage de camelote superflue – mais l’a-t-il vue, au moins ?

Notre belle planète se meurt

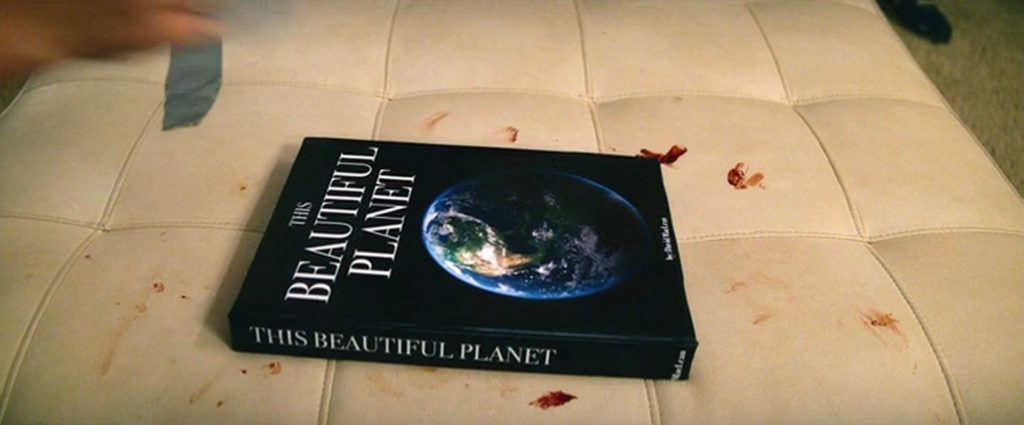

Dans l’épisode suivant (« Stay Alive, Jessica Hyde », 1.08), conclusion de la saison et, a posteriori, de la série, Gillian Flynn se glisse une dernière fois dans sa combinaison de « lanceuse d’alerte » en montrant, en gros plan, un livre intitulé This Beautiful Planet (Toby Haynes est de nouveau à la réalisation, Illustr. 11).

Cet ouvrage grand format vient d’être posé sur une table basse matelassée et tachée de sang par Alice, jeune fille devenue meurtrière après avoir vu sa mère assassinée sous ses yeux – « la jeunesse est corrompue par le monde adulte », est-on invité à en déduire. Sur le même livre, filmé de profil en plongée subjective (selon le point de vue du « grand méchant » de la série, tout juste capturé après avoir fomenté et mis en œuvre la propagation du virus), sont ensuite posés une cuillère et des récipients contenant de l’eau de Javel et du sel (Illustr. 12). Ce sont les instruments de torture qui ont précédemment servi à priver Wilson Wilson d’un œil (1.02).

Là encore, le message est limpide : l’homme n’est que destruction, anéantissement, annihilation, et notre « belle planète » est la première à en faire les frais, l’avidité et les sempiternelles représailles des uns contre les autres appelant une guerre sans fin.

Si l’on suit la logique de Jeff Bezos, toute la mécanique commerciale d’Amazon consiste pourtant à nous pousser, en quelques clics, à perpétuer la frénésie de consommation honnie par Wilson Wilson, éborgné vengeur dont le cache-œil de pirate et la voix hystérique ont tôt fait de décrédibiliser les prises de position récriminatoires. Une fois l’épisode terminé, l’abonné d’Amazon Prime est en effet convié à poursuivre son chemin sur la pharaonique boutique en ligne du géant du commerce en ligne. Contrairement à celle de Netflix, l’offre d’Amazon ne se résume pas à des vidéos accessibles à la demande en streaming. Le principe de son « écosystème » consiste à pousser ses abonnés à consommer simultanément des œuvres audiovisuelles et des biens matériels, sans avoir à mettre le nez dehors. Plus besoin d’aller au magasin, le magasin vient à vous !

Ce changement de paradigme rend le propos de Gillian Flynn des plus inoffensifs : puisque la version américaine d’Utopia est financée et diffusée par Amazon, comment les tirades alarmistes de sa créatrice pourraient-elles ne pas être neutralisées ? Quel trouble dissociatif a bien pu s’inoculer l’auteure, tel le virus servant de moteur narratif à Utopia, pour écrire des dialogues et concevoir des plans appelant à prendre conscience de l’égoïsme et de l’impact désastreux de nos modes de vie actuels sur l’évolution des générations futures, sachant que le fruit de ce dur labeur viendrait garnir le stock d’Amazon ? Une telle détermination à détourner le regard laisse pantois. Certes, il n’est pas rare de se trouver en contradiction avec les valeurs affichées par son employeur. Mais de là à les dénoncer vertement comme si on se trouvait dans le camp des victimes, il y a un pas qu’il faut un sacré culot pour franchir. C’est sans doute le seul coup d’éclat que l’on retiendra de ce bien pâlot remake américain du chef-d’œuvre de Channel 4.

[1] Niehuss Jens et Martschoke Marcel, Putains de camions ! Les poids lourds en question, documentaire, Arte, 2019, 90 minutes.

[2] Elle a écrit le film Gone Girl (réalisé par David Fincher en 2014), ainsi que trois épisodes de la mini-série Sharp Objects (adaptée de son roman éponyme pour HBO en 2018).