Diffusée de 2013 à 2014 sur la chaîne britannique Channel 4, la série Black Mirror a été reprise par la plateforme américaine Netflix en 2016. Ce qui devait être sa cinquième saison a laissé place, en 2018, à un téléfilm interactif intitulé Bandersnatch. L’un des scénarios de celui-ci exploite l’idée d’une dépossession spectatorielle en plaçant Netflix au cœur de son dispositif narratif. Cela soulève la question métaphysique suivante : quand ils rêvaient d’explorer d’autres contrées, les personnages de science-fiction se destinaient-ils à atteindre la planète Netflix ?

Attention ! Il est préférable d’avoir vu Bandersnatch avant de lire ce billet.

Bandersnatch nous (re)plonge, en 1984, dans la peau d’un jeune développeur lancé dans la conception d’un jeu vidéo s’inspirant d’un « livre dont vous êtes le héros ». Écrit par Charlie Brooker (le créateur de Black Mirror), ce téléfilm d’entre deux saisons suit le même principe que les livres chapitrés et interactifs pris pour modèles : très régulièrement, le spectateur-joueur est invité à prendre une décision pour le protagoniste, ce qui influe sur la suite de l’aventure et personnalise « l’expérience utilisateur », selon l’expression qu’ont adoptée les équipes de communication de Netflix.

À cette fin, il suffit d’appuyer sur un bouton de sa télécommande, ou directement sur son écran tactile (si l’on joue sur une tablette ou un smartphone). Comme c’est souvent le cas avec Netflix, il faut toutefois se décider rapidement : au bout de dix secondes, une décision est prise par défaut, et la diffusion de la scène suivante enclenchée. Le pouvoir interactif du joueur est ainsi grêlé par un impératif de réactivité pour le moins culpabilisant, dans la mesure où l’insatisfaction qu’il pourra éventuellement ressentir en découvrant le fin mot de l’histoire lui sera imputable. Il n’avait qu’à pas se contenter d’être un simple spectateur laissant la machine choisir à sa place…

Comme le souligne Stéphane Delorme, « on nous fait croire qu’on est incapables de choisir donc qu’il faut nous aider, donc qu’il faut réduire notre possible. On prétend savoir ce que vous voulez, sauf que vous ne voulez rien ! Un spectateur ne veut rien, il regarde. L’interaction tue le spectateur, par nature passif [1] ». Ces propos portent sur l’interface générale de Netflix (la consultation du catalogue en ligne), mais ils s’appliquent aussi au compte à rebours qui s’affiche à l’écran lorsqu’on arrive au bout d’un épisode de saison pas encore terminée, ou à celui qui nous impose de décider rapidement quel sentier emprunter parmi les multiples pistes ouvertes par le récit tentaculaire de Bandersnatch.

Le divertissement du XXIe siècle

L’un de ces sentiers mène à une scène au cours de laquelle Stefan Butler, le jeune développeur que l’on dirige comme un personnage de jeu vidéo, découvre l’identité de l’entité céleste qui tient la « manette ». Au fil du récit, Stefan se sent inéluctablement sous l’emprise d’une force supérieure qui se sert de lui et l’empêche d’agir à sa guise. Dans l’un des scénarios, il se met à suffoquer quand un « bug » informatique fait dérailler le jeu vidéo qu’il est en train de développer (Illustr. 1).

Cet aléa le place face à un écran d’ordinateur neigeux qui évoque la page blanche à laquelle se voit confronté tout écrivain en panne d’inspiration (Illustr. 2).

Se saisissant de sa tasse de café sans l’avoir décidé, Stefan tente ensuite d’empêcher sa main droite d’agir contre son gré (Illustr. 3).

Puis il lève les yeux au ciel et demande à voix haute : « Qui me fait ça ? Je sais qu’il y a quelqu’un. Qui est là ? Qui êtes-vous ? Faites-moi signe. S’il y a quelqu’un, faites-moi signe ! » (Illustr. 4).

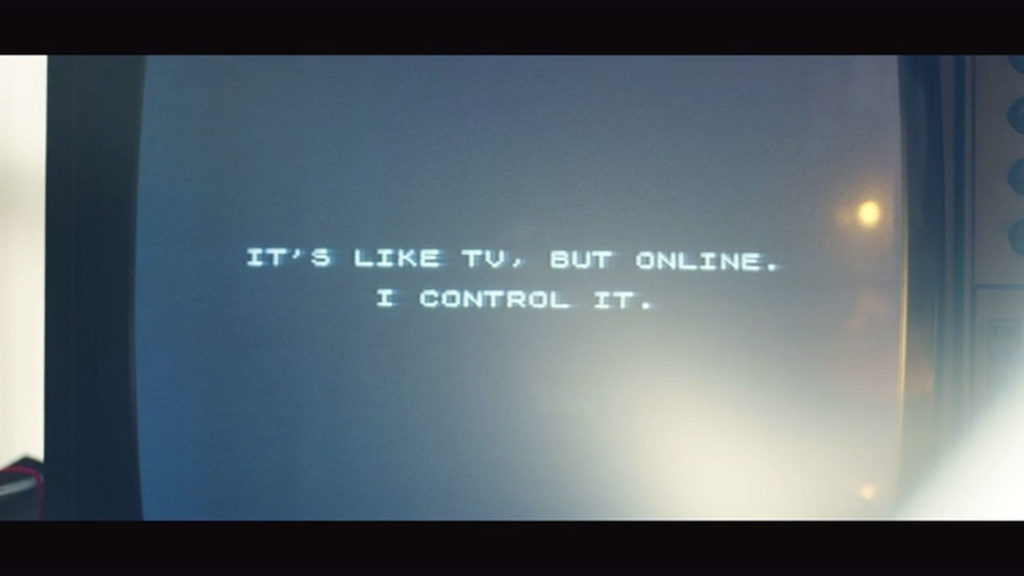

L’ordinateur se remet alors en marche et, sous le regard éberlué de Stefan, apparaissent en lettres blanches sur fond noir les phrases suivantes : « Je te regarde sur Netflix. Je prends les décisions à ta place. C’est une plateforme de divertissement du début du XXIe siècle. C’est comme la télévision, mais en ligne. Je suis aux commandes » (Illustr. 5 à 7).

L’écran d’ordinateur occupant toute la hauteur du cadre, le texte qui s’y affiche constitue un point focal auquel il est impossible d’échapper. La leçon qui nous est dispensée (en même temps qu’à Stefan) atteint alors un sommet de didactisme. Rejoint par son père inquiet de le voir stoïque face à un écran (redevenu) blanc, le jeune homme lui confie ouvertement qu’il est « contrôlé par quelqu’un du futur », et se voit aussitôt prescrire une nouvelle consultation chez sa psychiatre.

Teintant cette mise en abyme d’autodérision, la thérapeute en question demande à Stefan si Netflix est une planète, ou bien un jeu vidéo. Elle tente de comprendre :

Donc tout ceci a lieu pour divertir quelqu’un. Quelqu’un qui te contrôle. Dans ce cas, pourquoi n’es-tu pas dans un scénario plus divertissant ? Regarde-toi. Tu es dans une petite pièce ordinaire, dans un coin ordinaire du monde, en conversation avec une femme ordinaire. Si c’était du divertissement, on rendrait ça plus intéressant. On injecterait un peu d’action, non ? Je veux dire, tu ne voudrais pas un peu plus d’action si tu étais en train de regarder ça à la télé ? (Illustr. 8)

L’un des scénarios montre Stefan perdre tout contrôle de lui-même, asperger le visage de son interlocutrice de café brûlant (Illustr. 9), et renverser brusquement toutes les affaires qui traînent sur son bureau (Illustr. 10).

Virant aux arts martiaux, la scène montre la psychiatre déployer des matraques télescopiques (une dans chaque main) et provoquer Stefan en duel (Illustr. 11 et 12).

Ce dernier cherche à s’échapper par la fenêtre, quand un cri à distance (« Coupez ! ») nous fait comprendre qu’il s’agissait d’un tournage de film, et non d’événements authentiques (Illustr. 13 et 14).

Comme le dirait Manny Farber, Charlie Brooker vient de tirer à deux reprises le « cordon de la Ganse », après avoir ironisé sur la distinction entre son œuvre et du pur divertissement. Farber décrit en effet son concept comme suit :

Dès qu’un cinéaste moderne sent son film prendre une tournure trop conventionnelle et négliger « l’art », il lui suffit d’agiter le cordon de la Ganse et – miracle ! – des images bizarres, exotiques, « psychiques », jaillissent devant le spectateur, rattrapant la situation au moment crucial et faisant naître en vous des pensées comme : « Le héros souffre d’un complexe maternel », ou : « Il a giflé cette fille à cause d’une fureur ambivalente dirigée contre l’image paternelle, qu’il dit porter dans son ventre », ou encore : « Il dévore furieusement des cigarettes éteintes pour montrer qu’il vient d’un milieu puritain et qu’il a une volonté de fer » [2].

De même, Bandersnatch assume pleinement de faire jaillir devant le spectateur des images « psychiques » visant à pimenter son quotidien d’abonné à une plateforme de SVOD. Le téléfilm va même plus loin en l’annonçant à l’avance, et en attribuant au spectateur-joueur la responsabilité de céder à de tels effets de manche.

Tous les chemins mènent à Netflix

La séquence que je viens de décrire appelle plusieurs commentaires. En premier lieu, le placement de produit (qui consiste à répéter à de multiples reprises le nom et, même, à donner un rôle intradiégétique à Netflix) s’adresse à un spectateur qui est déjà abonné à la plateforme – sauf s’il regarde le téléfilm par un biais détourné, ce qui le prive toutefois de toute possibilité d’interagir. Cette rhétorique revient donc à conforter le spectateur dans la pertinence de son choix, plutôt qu’à tenter de le convaincre de s’abonner.

Dans le même ordre d’idées, la diégèse assimile ce spectateur du 28 décembre 2018 (ou plus tard) à l’avenir qui se profile pour Stefan : le début du XXIe siècle, quand il sera possible de regarder la télévision (ou son équivalent) en ligne, et même de prendre les commandes de ses programmes tel un adepte de jeux vidéo. La « planète » mystérieuse qu’évoque ironiquement la thérapeute de Stefan existe donc déjà ; elle porte un nom connu de tous, et n’offre par conséquent pas la moindre perspective de saut dans l’inconnu.

Si l’on se place du point de vue de Stefan, Netflix représente l’avenir de la télévision. Tout ce qui a précédé l’émergence de cette plateforme de SVOD (sur les networks puis sur les chaînes du câble, pour ne parler que de la télévision américaine) n’aurait donc été qu’un brouillon, une ébauche du « vrai truc ». L’idée n’est pas de s’inscrire dans une continuité télévisuelle, mais de donner le coup d’envoi officiel des festivités.

Pour ce qui concerne notre point de vue de spectateur moderne, Netflix se refuse à convoquer un imaginaire lié à la découverte de contrées exotiques. C’est certes le jeu de la fiction historique (qui consiste à nous faire visiter un passé déjà connu), mais Charlie Brooker détourne la tradition selon laquelle l’exploration du passé permet de revisiter le présent, de l’éclairer à la lumière des erreurs antérieures et, dans les cas les plus emblématique (comme Mad Men, period drama diffusé de 2007 à 2015 sur AMC), de repenser nos modèles sociaux. Si l’on veut de l’action, du divertissement, voir ce qu’a à nous révéler le cordon de la Ganse, il suffit de demander en appuyant sur le bouton qui s’affiche à l’écran.

Or, Stéphane Delorme note que « réel et rêve que jadis certains opposaient se retrouvent ensemble main dans la main à lutter contre le monde virtuel standardisé, d’autant plus dangereux qu’il se prétend personnalisé [3] ». Quand le réel ne mène plus au rêve et inversement – quand il n’y a plus d’écart, de distance, de « jeu » entre les deux –, il devient difficile voire impossible de croire en un autre monde et de s’y projeter. C’est pourtant le rôle de la fiction que de nous ouvrir les portes de cet ailleurs, au-delà des sempiternelles et usantes injonctions de réalisme. Ne plus opposer réel et rêve pourrait sonner comme une victoire, mais c’est justement à leur séparation que l’on doit les plus belles des perspectives. Autrement, le chemin qui s’ouvre à nous n’a comme destination qu’un avenir déjà connu. « L’idée de fond est de nous familiariser à l’avenir qu’on nous prépare [4] », conclut Delorme. Voilà qui ne fait guère rêver…

[1] Delorme Stéphane, « La guerre des mondes », Cahiers du cinéma, n° 750, décembre 2018, p. 5.

[2] Farber Manny, « La ganse (1952) », in Farber Manny (dir.), Espace négatif, Paris, P.O.L, 2004 [1971], p. 98.

[3] Delorme Stéphane, « La guerre des mondes », op. cit.

[4] Delorme Stéphane, « L’expérience Netflix », Cahiers du cinéma, n° 750, décembre 2018, p. 26.