Merci le confinement, j’ai pu rattraper mes lectures et faire un petit survol de ce qui se pratique chez nos pays voisins en matière d’action visant à atteindre l’égalité dans la culture et particulièrement dans la musique.

Sur nos scènes, dans nos clubs, dans nos associations et entreprises, dans nos théâtres et même au sein des fondations de soutien ou des services de l’administration, où en sommes-nous ? Quelles sont les mesures mises en place par les autorités politiques, par les structures mêmes qu’elles que soient leur taille et leur fonctionnement ?

Est-ce que l’on parle d’actions insurmontables tant en termes de ressources humaines que de moyens financiers alloués? Pour tenter de répondre à cette question, je prendrai le thème des chiffres, de la donnée.

On entend souvent que le manque de statistiques sur l’état des scènes culturelles au regard de leur diversité, est la raison pour laquelle des politiques plus volontaires ne sont pas mises en place ; je parle de politique au sens large, ce qui signifie que j’inclus autant les collectivités publiques, que les groupements de défense des intérêts du secteur, que les structures et leur gouvernance propre.

En ce sens la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place un projet entre différents opérateurs institutionnels ou semi institutionnels, Scivias, qui a commencé justement par de la collecte de données. C’est intéressant, car plutôt que d’attendre d’avoir et l’ensemble des budgets et la légitimité scientifique de conduire une telle étude, le groupe de pilotage a assumé de récolter des données dans un cadre différent.

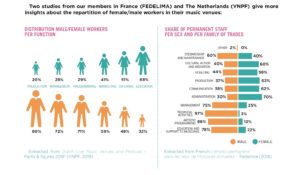

En effet, les mêmes données ne pouvaient pas être récoltées de façon identique auprès de chaque partenaire, ni sur les mêmes années. Chaque structure a dès lors précisé les chiffres qu’elle a pu récolter ; le tout ne donne pas un ensemble comparable, toutefois les tendances sont quand même parlantes et l’on peut en tirer des conclusions ; conclusions qui ne sont pas bien différentes de celles des études menées en France de façon peut-être plus systématique par la Fedelima ou par le VPNF aux Pays Bas, toutes deux faîtières des clubs de musiques actuelles:

La proportion de femmes dans l’industrie tout secteur compris varie entre 32 et 40% ; 40 étant le chiffre fourni au niveau européen sur le nombre de femmes présentes dans les équipes des clubs- lire pour cela le rapport 2020 basé sur les chiffres 2017 de Live Dma.

Si on lit cette information de manière brute, on pourrait tirer comme conclusion que le secteur n’est pas paritaire mais reste meilleur en termes de mixité que d’autres secteurs économiques. Toutefois si l’on gratte un peu les couches de ces stats, et qu’on l’analyse en termes de tâches et de métiers occupés par les unes et les autres, c’est là qu’on trouve le poteau rose.

Les postes dits administratifs ou de communication atteignent de magnifiques scores, voire même inversent la tendance, près de 70% de femmes ont une fonction au sein du volet administratif et 60% côté communication.

Par contre, dès que l’on arrive sur les tâches de programmation, de management et de technique, la tendance se renverse de façon brutale, les femmes ne représentent plus que 12% de postes de programmation, 3% dans les métiers techniques chez nos voisins français!

De quel enjeu parle-t-on ici ?

La programmation- qui décide de la couleur et de la tenue des événements, le management- qui décide du comment, à quel moment et la technique- qui a les compétences sur les outils et les consoles, éléments indispensables à la bonne tenue d’un concert et de façon plus global qui détient le savoir du son ? C’est à ces endroits que le travail reste à faire.

Image tirée du rapport sur les statistiques de LiveDma 2020

Image tirée du rapport sur les statistiques de LiveDma 2020

Assez parlé chiffres, que faire chez nous en Suisse ?

Des structures se sont établies pour sensibiliser l’industrie et les pouvoirs publics à cette inégalité ; des regroupements de professionnelles du cinéma, SWAN Swiss Women’s Audiovisual Network par exemple, se sont fédérées pour porter leurs valeurs plus loin. Dans la musique, l’association HelvetiaRockt fournit un magnifique travail d’empowerment via des workshops donnés par et pour des musiciennes.

A Genève, nous avons lancé en 2016 notre label de promotion d’une vie nocturne festive et égalitaire We Can Dance it , à Fribourg c’est le collectif Mille sept sans qui a mis sur pied une charte Aretha à destination des clubs, bars et festivals.

En 2018, nous avons également lancé conjointement PETZI, HelevetiaRockt, We Can Dance iT, la Diversity Roadmap qui donne des pistes et des recommandations, afin de rendre les lieux de musiques plus accessibles et égalitaires. Ce document a également été rédigé sous un angle intersectionnel*, pour aller encore plus loin dans cette notion d’accessibilité des espaces.

Quelles mesures peut-on prendre chacun.e à notre échelle?

- Récolter des chiffres selon les moyens de chacun.e et la pertinence de ces derniers

Le moment du constat est passé, tous les chiffres supplémentaires peuvent aider à orienter notre action mais surtout, pourquoi récolter des chiffres ? Pour mesurer les améliorations ou non d’année en année et se donner, pourquoi pas, des objectifs quantitatifs ambitieux.

Dans cette lignée on peut mentionner Keychange une action internationale rejointe par près de 200 structures dont des festivals comme Reeperbahn, Eurosonic ou le MaMA, des agences, des médias, des clubs, qui ont pris l’engagement d’arriver à une parité des genres dans leurs programmes d’ici à 2022.

- Améliorer qualitativement la mixité au sein des équipes

° Intégrer ces questions dans les annonces d’emploi, réfléchir à la complémentarité des postes mais aussi des personnes, intégrer différentes sensibilités, profils, genres…

° Faciliter la conciliation des vies personnelles et professionnelles, notamment pour les jeunes parents.

- Langage épicène et communication inclusive

° Varier les représentations dans l’utilisation des images ;

° Utiliser un langage épicène*, surtout lorsque l’on s’adresse aux artistes ou au public ;

° Eviter les stéréotypes associés aux artiste masculin/féminin sur l’esthétisme de leur musique ou sur des considérations d’ordre physiques.

- Lutter contre les attitudes et les violences sexistes au sein de son équipe

° Avoir une ou plusieurs personnes identifiées pour répondre à ces questions (varier les profils, femme, homme, âge…) et développer un dispositif en cas de harcèlement moral et sexuel ;

° Si la création d’un dispositif interne n’est pas possible, prendre contact avec un service de l’état ou une association qui puisse faire office de « personne de confiance ».

- Améliorer la représentation des femmes sur scène

° Travailler avec une plus grande diversité de partenaires ;

° Lancer des appels ou solliciter des associations qui font ce travail d’empowerment ;

° Nommer des jurys paritaires lors d’attribution de bourses, de soutien ou de concours.

Autres actions ? Commencer dès demain.