Les Aigrettes: de la poésie pour souffler à l’heure de l’apéro

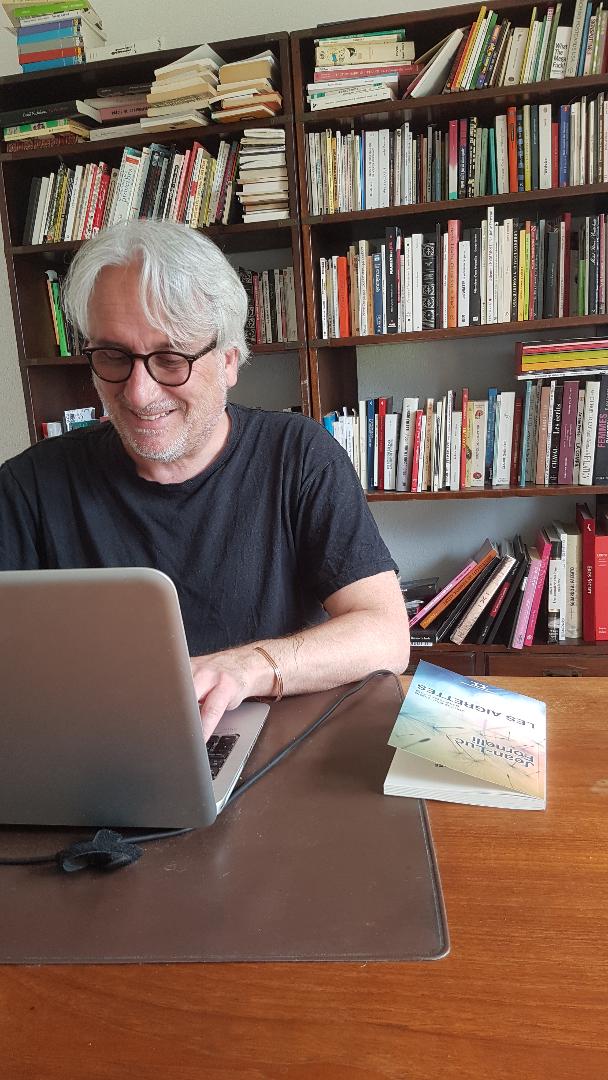

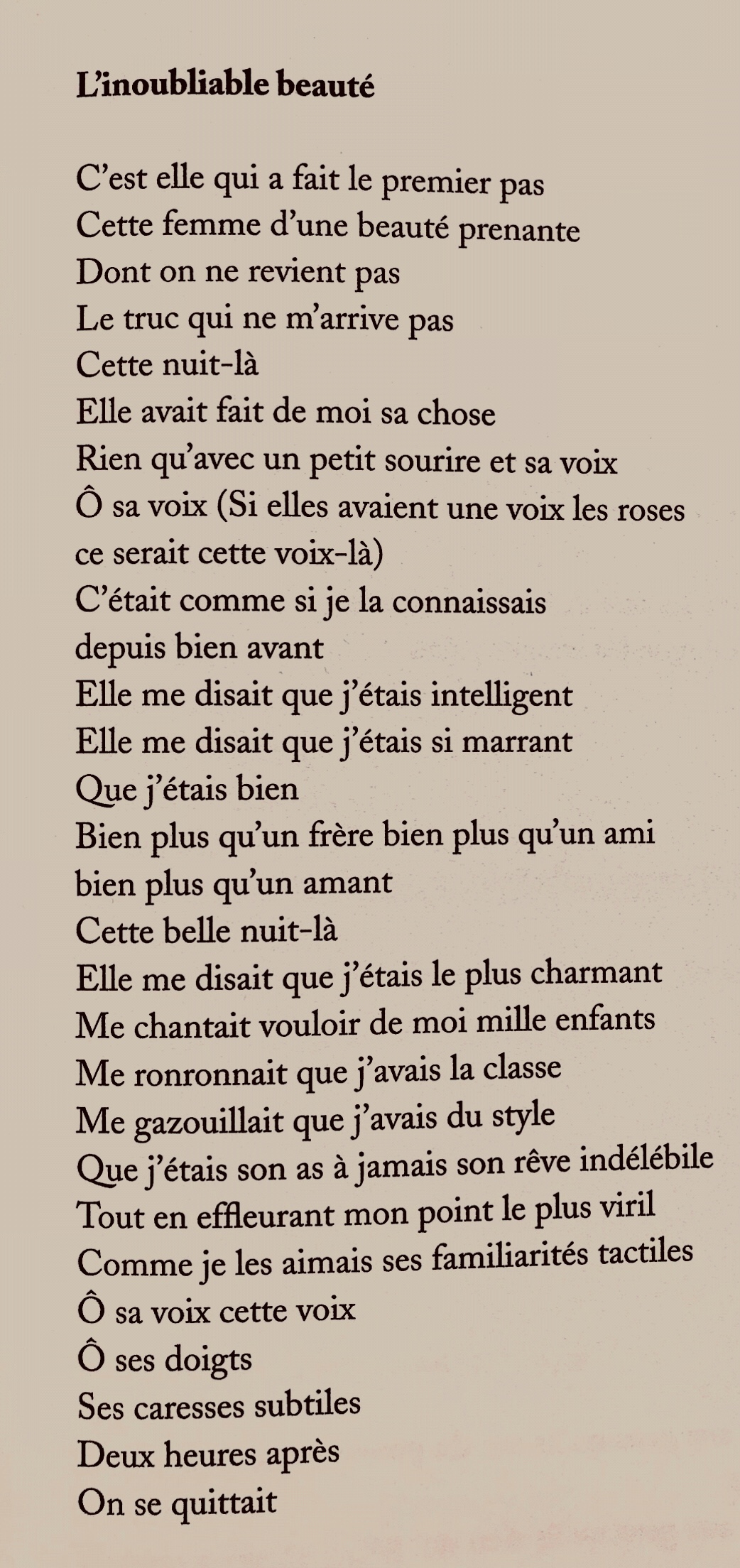

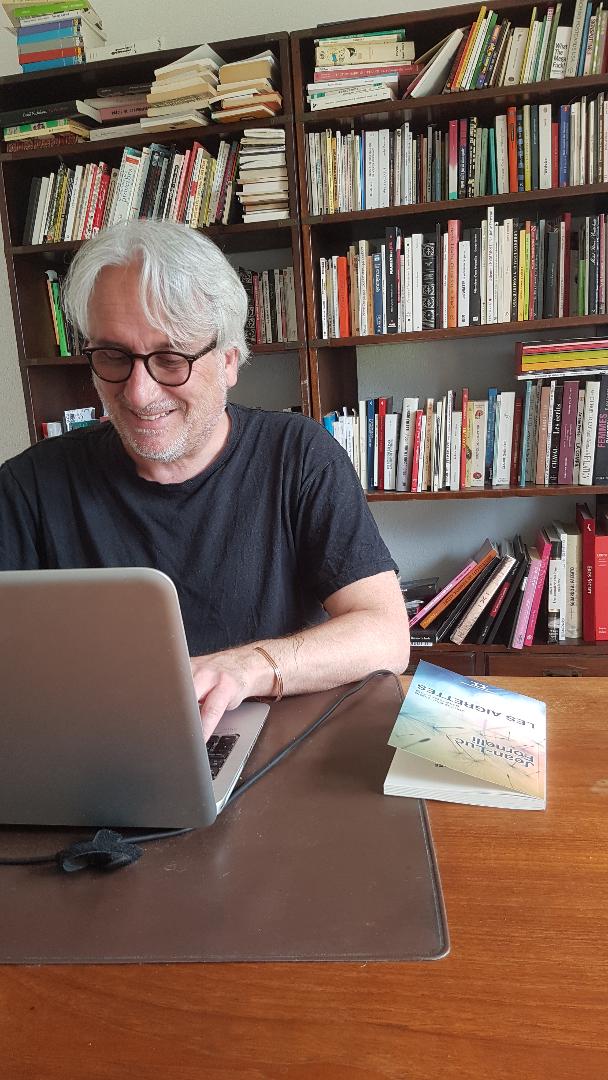

Certains livres désaltèrent tels une menthe à l’eau, une bière blonde ou un Aperol Spritz – au choix, mais vous pouvez également imaginer vous-même votre boisson rafraîchissante préférée. Sur la lancée “c’est bientôt l’été, j’ai envie de lire en terrasse, pour me remettre d’un printemps trop confiné, quelque chose qui me permette de lever les yeux pour saluer les amis qui traversent la zone piétonne”, je conseille Les Aigrettes, de Jean-Luc Fornelli, publié par les Éditions du Roc. Si le nom de ce trouvère ne vous semble pas familier, peut-être que Gossip, qui participait à l’émission La Soupe est Pleine de la RTS La 1ère, éveillera vos souvenirs. Il s’agit du même artiste, « un poète givré même l’été » ainsi que l’annonce son ouvrage d’épigrammes et autres haïku(ku) suisses – tels qu’il les a baptisés. Fornelli nous propose de chopiner en sa compagnie avec une poésie tendre, comique, parfois ironique ou un tantinet grivoise. Si son ouvrage s’intitule Les Aigrettes (têtes de pissenlit ébouriffées après floraison) c’est parce que son auteur aime à penser qu’il sème le parfum de la concorde par le rire, partout où il passe. Qu’ainsi l’univers s’en portera mieux. Ci-dessous une page de sa dernière parution :

Certains livres désaltèrent tels une menthe à l’eau, une bière blonde ou un Aperol Spritz – au choix, mais vous pouvez également imaginer vous-même votre boisson rafraîchissante préférée. Sur la lancée “c’est bientôt l’été, j’ai envie de lire en terrasse, pour me remettre d’un printemps trop confiné, quelque chose qui me permette de lever les yeux pour saluer les amis qui traversent la zone piétonne”, je conseille Les Aigrettes, de Jean-Luc Fornelli, publié par les Éditions du Roc. Si le nom de ce trouvère ne vous semble pas familier, peut-être que Gossip, qui participait à l’émission La Soupe est Pleine de la RTS La 1ère, éveillera vos souvenirs. Il s’agit du même artiste, « un poète givré même l’été » ainsi que l’annonce son ouvrage d’épigrammes et autres haïku(ku) suisses – tels qu’il les a baptisés. Fornelli nous propose de chopiner en sa compagnie avec une poésie tendre, comique, parfois ironique ou un tantinet grivoise. Si son ouvrage s’intitule Les Aigrettes (têtes de pissenlit ébouriffées après floraison) c’est parce que son auteur aime à penser qu’il sème le parfum de la concorde par le rire, partout où il passe. Qu’ainsi l’univers s’en portera mieux. Ci-dessous une page de sa dernière parution :

Les Aigrettes: interview de Jean-Luc Fornelli

Depuis quand écrivez-vous de la poésie, des haïkukus suisses – comme vous les appelez – ou de courtes phrases littéraires ?

Depuis 2004 ! J’ai découvert les épigrammes en Italie lors de vacances en Sardaigne ; certains m’ont fait éclater de rire. Ce fut une révélation ! Une épiphanie. J’ai éprouvé un plaisir infini à lire ces poèmes humoristiques, qui existent depuis la nuit des temps. Et je me suis dit : ça, c’est mon truc ! Je pourrais essayer d’en composer aussi, mais à ma sauce. Je voulais « innover », mettre ma patte, ma touche, ma griffe, j’ai pensé que je pourrais en écrire de très courts (comme le poète italien Ungaretti) à la manière des haïkus, que j’ai dû découvrir à la même époque. Des haïkus avec lesquels j’ai pris quelques libertés : les haïkukus suisses, que j’appelle également poésies bonsaï, sont nés comme ça. J’écris de la poésie depuis mes 20 ans, je n’ai pas de maître à penser, même si j’aime beaucoup Pierre Desproges et Stefano Benni, deux écrivains qui utilisent à fond l’humour pour parler de notre monde. Je m’inspire un peu de leurs œuvres fourmillantes pour façonner les miennes. Mais mon bonheur, c’est d’expérimenter, « inventer ». J’ai « inventé» dernièrement le haïku inintéressant par exemple, le haïku sonore aussi, comme le haïku insonorisé ou le haïku géant (soit une micromicro nouvelle)… J’ai aussi inventé le haïku d’épouvante.

Attention

Haïku d’épouvante

Bouh !

J’aime bien me moquer de l’art contemporain (qui devient parfois l’art con temporaire) même si je l’adore par certains aspects. Mais je m’égare, Cornavin !

Votre poésie recèle beaucoup de tendresse que vous exprimez quasiment toujours sous une forme comique. Pourquoi ce choix de la légèreté, souvent méprisé, alors que l’on respecte davantage les auteur-e-s qui écrivent d’une manière tourmentée ?

C’est oublier le fait que le comique naît presque toujours du tragique… D’ailleurs dans « aigrette », un mot à connotation plutôt joyeuse et sympathique, il y a quand même « aigre »… Si j’avais fait une étude de marché, j’aurais peut-être davantage calibré, ciblé, été plus calculateur… Mais je suis primesautier. Ce n’est pas un choix ! C’est tout simplement ma manière d’écrire. Pour moi le rire est une forme d’orgasme, ou pour prendre un mot que je préfère : une forme de jouissance. Je n’aurais jamais pensé qu’il y avait de tels préjugés dans le monde littéraire francophone. Du genre : le roman c’est le Graal, la nouvelle le parent pauvre (heureusement il semblerait qu’elle soit en train de prendre enfin du galon !). Le rire est méprisé par une grande partie du Landerneau littéraire romand et une frange peu curieuse du public : tant pis pour eux s’ils sont assez snobs, pour ne pas dire pisse-vinaigres, pour se borner à des considérations aussi binaires. Sans compter qu’ils s’arrêtent aussi au look de l’écrivain qui doit être bien coiffé, jeune et joli, porter un blouson en cuir rutilant… Pas très audacieux tout ça… J’aurais espéré le monde des lettres au-dessus de ces basses considérations. Mais tant pis. Les écrivains que j’aime sont jeunes, vieux, vivants, morts, bien coiffés, hirsutes, beaux, laids, scandaleux, tendres, drôles, tristes : en un mot, variés ! Il en va de même pour les poétesses et autres romancières bien évidemment.

Vous dîtes que la poésie ce n’est pas seulement Verlaine, Hugo ou Rimbaud mais que c’est l’art de susciter les émotions qui sont en chacun d’entre nous. Pouvez-vous approfondir votre pensée ?

Ce que j’ai voulu dire c’est que de poésie il y en a mille et une formes. J’ai rencontré une poétesse américaine, pour laquelle TOUT était poésie. Le soulier, aussi bien que le gravillon dans ou sous le soulier : elle m’a convaincu ! Comme l’humour a sa version noire, la poésie aussi. Les émotions qu’elle suscite peuvent donc s’avérer aussi pures que monstrueuses… Dans la mesure où je suis plutôt empathique et animiste, je vois de la poésie en tout et comme l’a si bien dit le poète, je touche à tout parce que tout me touche.

Vous photographiez aussi le dessous des fleurs, à savoir leur réceptacle floral. Est-ce une action poétique ou une ironie pornographique ?

Les deux et bien plus ! C’est une manière de montrer que ce qui est caché, ce qui n’est pas en lumière, le dessous des choses peut être très beau, très attrayant, passionnant et très sensuel aussi. Il suffit d’adopter un autre angle de vue pour révéler de nouvelles formes de beauté. S’il y a un parallèle à faire avec la littérature, c’est que les livres les plus beaux ne sont pas toujours les plus connus… Il en va de même pour l’être humain.

La question que je pose à chaque auteur-e : à quel personnage littéraire vous identifiez-vous ?

Beuh.

Je sens que ma réponse est frustrante, alors je dirais à tout hasard l’aventurier vénitien Giacomo Casanova…

Interview réalisée par Dunia Miralles

Les Aigrettes de J.-L Fornelli

Brève biographie de Jean-Luc Fornelli

Né en 1964, Jean-Luc Fornelli est un journaliste, humoriste, poète, auteur de chansons, comédien et écrivain genevois.

Né en 1964, Jean-Luc Fornelli est un journaliste, humoriste, poète, auteur de chansons, comédien et écrivain genevois.

Lauréat du Concours Nouvelles Scènes en 1998, Jean-Luc Fornelli signe la musique du générique de l’émission de Bernard Pichon « Salut les p’tits loups » de la Radio suisse romande. Sous le pseudonyme de « Gossip », il participe également à « La soupe est pleine ».

Jean-Luc Fornelli publie en 2005 « Poésies Bonsaï », recueil de haïkus ou de « haïkukus suisses » selon l’auteur. S’ensuivront « Voluptés à la mante » (poésie éroticomique), « Le dictionnaire horizontal » (à la délicate attention des blasés de la chose), « Les feuilles du mal » (recueil de nouvelles), « Poésies de gare ». « Les Aigrettes » (Journal d’un poète givré même l’été) sont publiées en juin 2020 aux éditions du Roc. Il se produit sur scène depuis 2017 avec sa troupe Poesia Comica.

Actualité

Présentation des Aigrettes – conférence de presse (ouverte au public) à la Maison du dessin de presse à Morges : ce jeudi 4 juin (aujourd’hui) dès 11 heures.

Vernissage des Aigrettes : librairie Le Rameau d’or à Genève, jeudi 11 juin dès 17 heures.

Les Éditions du Roc

Les éditions du Roc aiment les rencontres et les coups de cœur.

« Ce que l’on pense, on le devient. Ce que l’on ressent, on l’atteint. Ce que l’on imagine, on le crée » lit-on dans leur service de presse.

Nées en 2004, elles publient – entre autres- des polars, des romans, des spicilèges et des bandes dessinées. Leur première publication signée Sarah Marquis, raconte les 14’000km à pied à travers les déserts australiens qu’elle a effectué. L’ouvrage devient immédiatement un succès. Gilbert Facchinetti, l’ancien président du Neuchâtel-Xamax ou François Vorpe qui emmène ses lecteurs dans sa vie de croque-mort ont également été publiés par les Éditions du Roc. L’an passé, François Vorpe signait également « La vie en Roux » entrainant une fois de plus les Éditions du Roc dans un prenant récit de vie. Avec la collection Épigrammes, ces éditions font également la part belle aux dessins de presse. Dans d’autres registres, elle viennent également de publier La Salamandre Noire, un thriller de Simon Vermot et Un poil de trop, un roman d’Yvan Sjöstedt ou l’auteur se lâche un tantinet afin de nous imprimer un sourire.

Nées en 2004, elles publient – entre autres- des polars, des romans, des spicilèges et des bandes dessinées. Leur première publication signée Sarah Marquis, raconte les 14’000km à pied à travers les déserts australiens qu’elle a effectué. L’ouvrage devient immédiatement un succès. Gilbert Facchinetti, l’ancien président du Neuchâtel-Xamax ou François Vorpe qui emmène ses lecteurs dans sa vie de croque-mort ont également été publiés par les Éditions du Roc. L’an passé, François Vorpe signait également « La vie en Roux » entrainant une fois de plus les Éditions du Roc dans un prenant récit de vie. Avec la collection Épigrammes, ces éditions font également la part belle aux dessins de presse. Dans d’autres registres, elle viennent également de publier La Salamandre Noire, un thriller de Simon Vermot et Un poil de trop, un roman d’Yvan Sjöstedt ou l’auteur se lâche un tantinet afin de nous imprimer un sourire.

Les éditions du Roc sont également présentes au Festival International de la Bande dessinée d’Angoulème (FIBD) et collaborent avec l’École supérieure de bande dessinée et d’illustration de Genève (ESBD) et avec l’École Professionnelle des Arts Contemporains (EPAC) à Saxon. Par ailleurs, elles se sont donné pour mission de découvrir les nouveaux talents de la BD et souhaitent leur donner la possibilité d’une première publication.

L’an passé, entre deux confinements, Jean-Luc Fornelli a publié Les Aigrettes, journal d’un poète givré même l’été, aux Éditions du Roc. En relisant ses haïkus et poèmes, de prime abord humoristiques, ils m’ont soudainement parus d’un humour chagrin. Ne dit-on pas que les clowns sont tristes et les humoristes de grands dépressifs ? A moins qu’il ne s’agisse de mon état d’esprit du moment, embrumé par de trop longues semaines de grisaille et de froid, qui m’incite à une relecture plus sombre. C’est sans doute un signe de talent quand un poète parvient à faire en sorte que chaque lecteur se reconnaisse dans ce qu’il écrit.

L’an passé, entre deux confinements, Jean-Luc Fornelli a publié Les Aigrettes, journal d’un poète givré même l’été, aux Éditions du Roc. En relisant ses haïkus et poèmes, de prime abord humoristiques, ils m’ont soudainement parus d’un humour chagrin. Ne dit-on pas que les clowns sont tristes et les humoristes de grands dépressifs ? A moins qu’il ne s’agisse de mon état d’esprit du moment, embrumé par de trop longues semaines de grisaille et de froid, qui m’incite à une relecture plus sombre. C’est sans doute un signe de talent quand un poète parvient à faire en sorte que chaque lecteur se reconnaisse dans ce qu’il écrit.

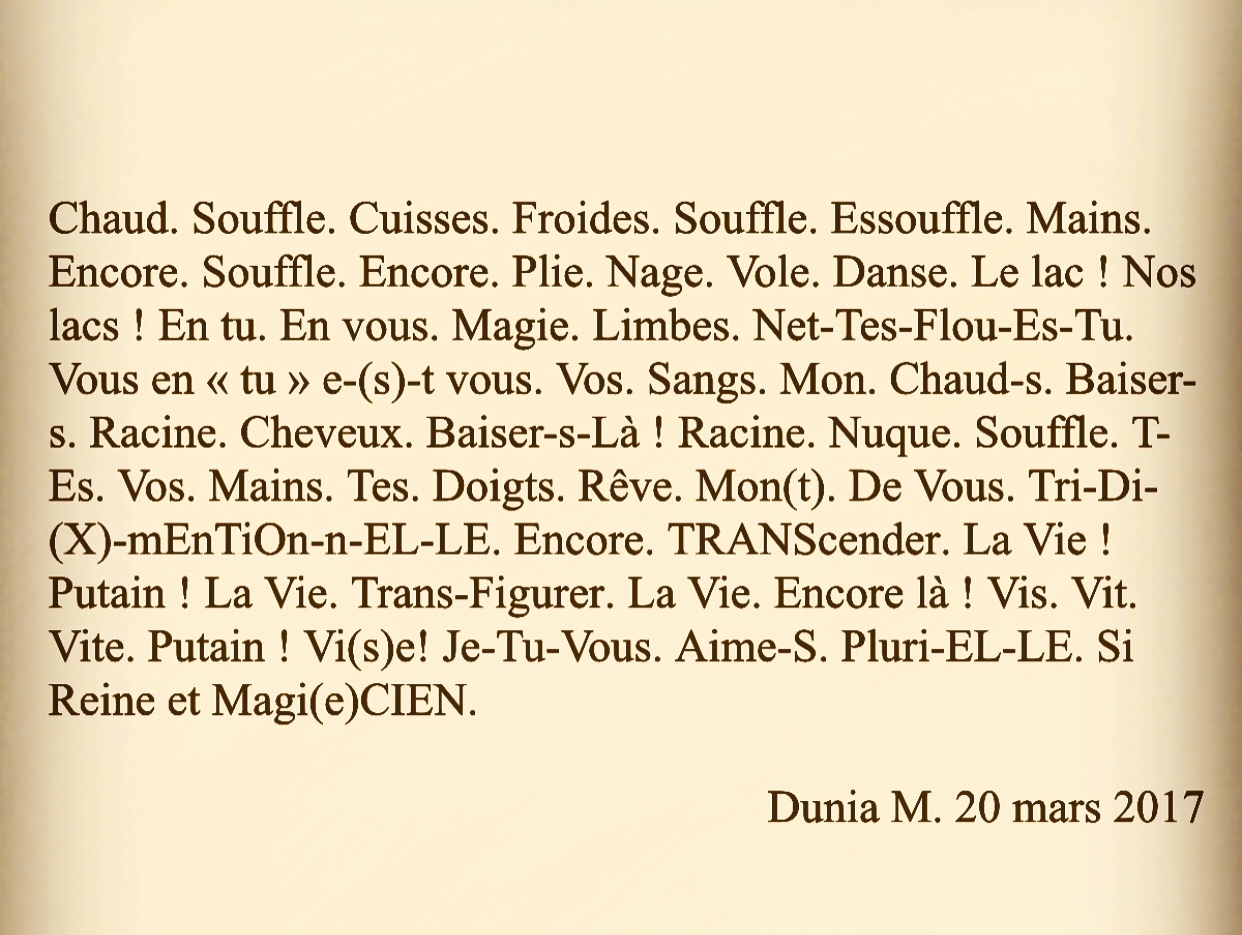

En été 2006, l’auteure subit un deuil

En été 2006, l’auteure subit un deuil

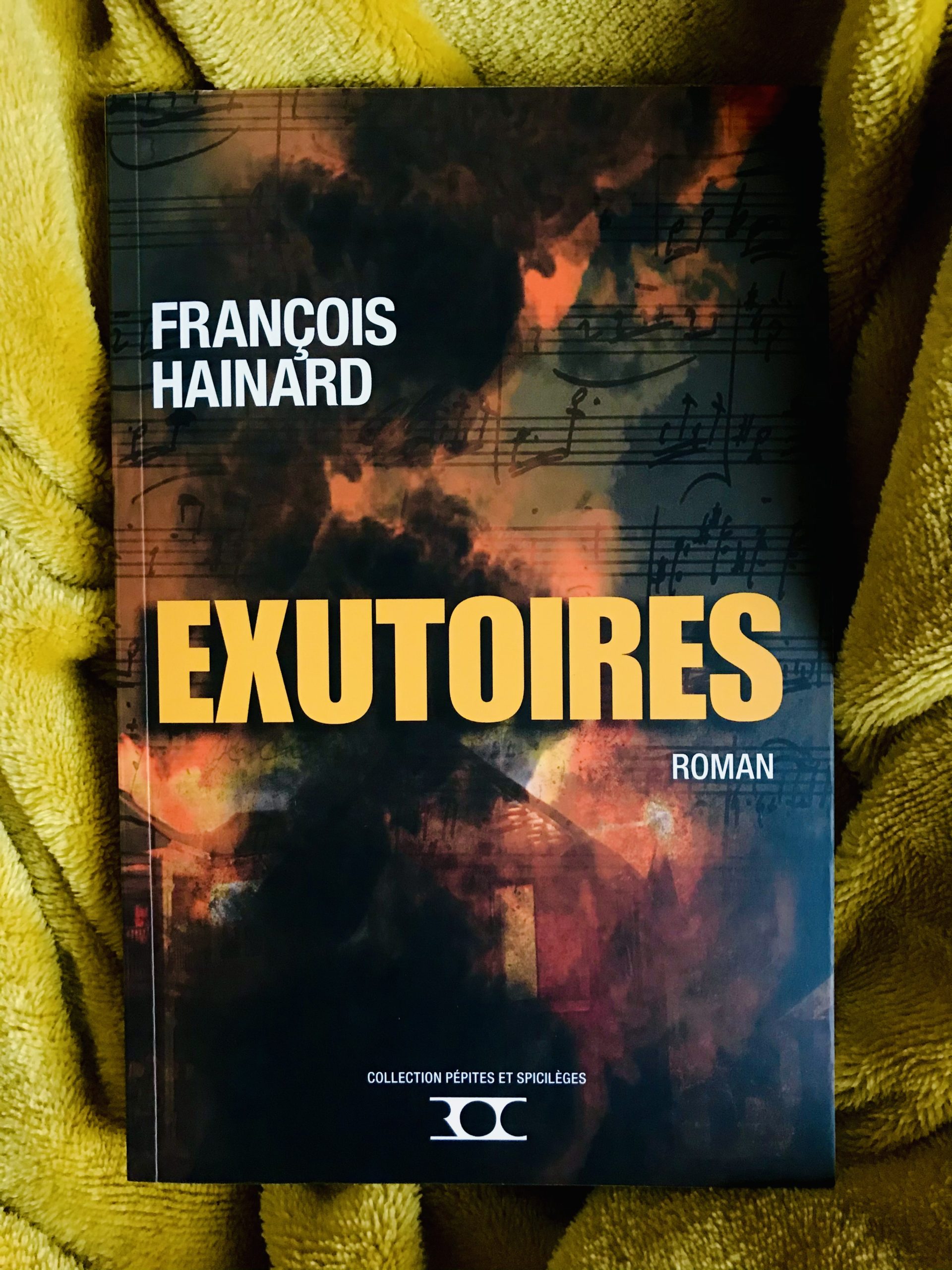

Après un brillant parcours universitaire, en tant que chercheur et professeur à l’Institut de sociologie de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, François Hainard s’adonne au côté ludique de l’écriture. En 2017, son premier roman

Après un brillant parcours universitaire, en tant que chercheur et professeur à l’Institut de sociologie de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, François Hainard s’adonne au côté ludique de l’écriture. En 2017, son premier roman  Dans une campagne pas très loin de chez nous, trois personnes vivent sous le même toit, font tourner une ferme sans se soucier les unes des autres. Dans cette famille recomposée où la communication est impossible, le trio est devenu infernal et tout s’enchevêtre : les rêves brisés du quotidien, l’invisibilité de l’autre, les addictions de chacun, l’absence de distance, une démence qui conduit à l’abjection… Il y a pourtant des exutoires : le sordide de l’ordinaire se dilue dans ce qu’il peut y avoir de plus magique et de rédempteur, la musique.

Dans une campagne pas très loin de chez nous, trois personnes vivent sous le même toit, font tourner une ferme sans se soucier les unes des autres. Dans cette famille recomposée où la communication est impossible, le trio est devenu infernal et tout s’enchevêtre : les rêves brisés du quotidien, l’invisibilité de l’autre, les addictions de chacun, l’absence de distance, une démence qui conduit à l’abjection… Il y a pourtant des exutoires : le sordide de l’ordinaire se dilue dans ce qu’il peut y avoir de plus magique et de rédempteur, la musique.

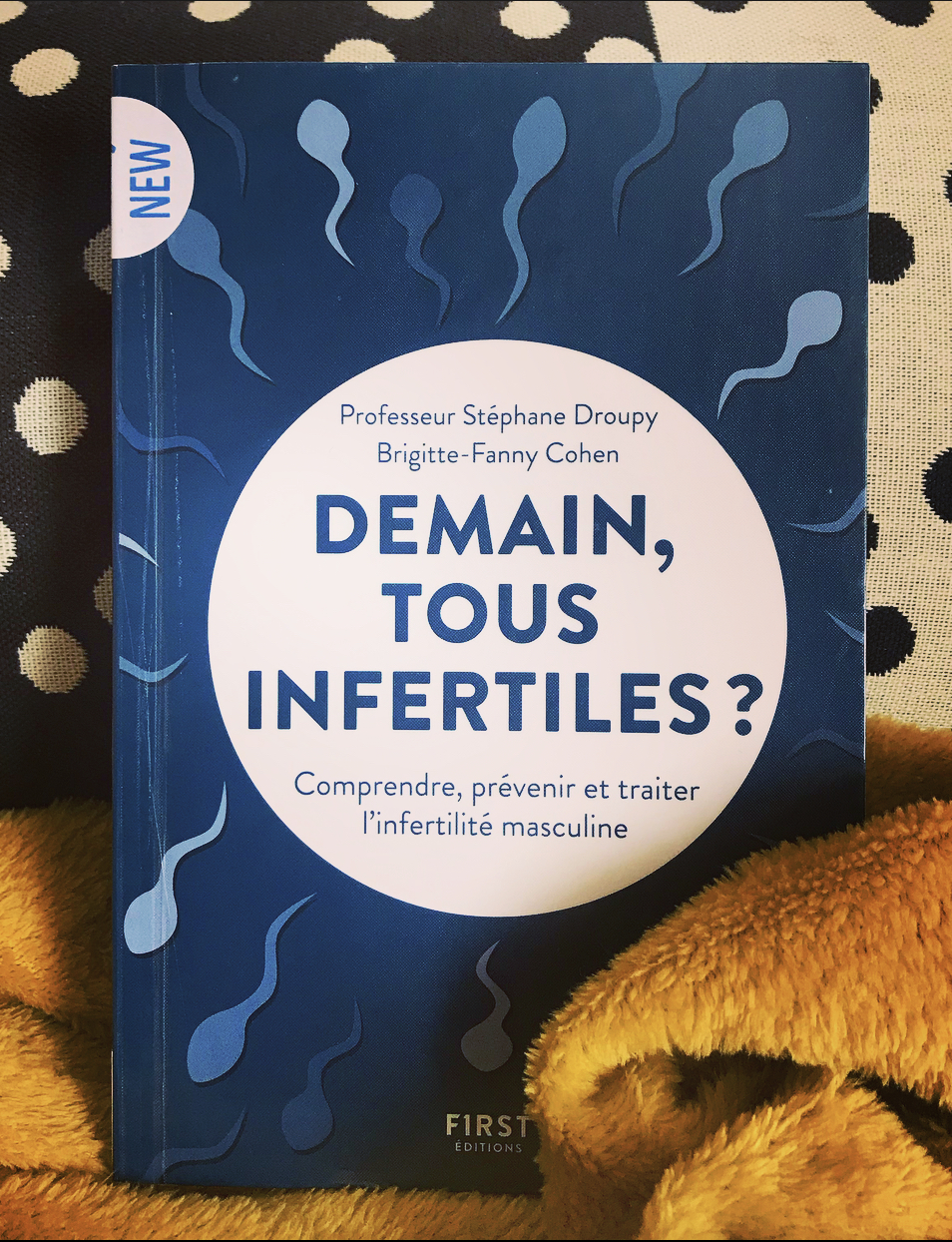

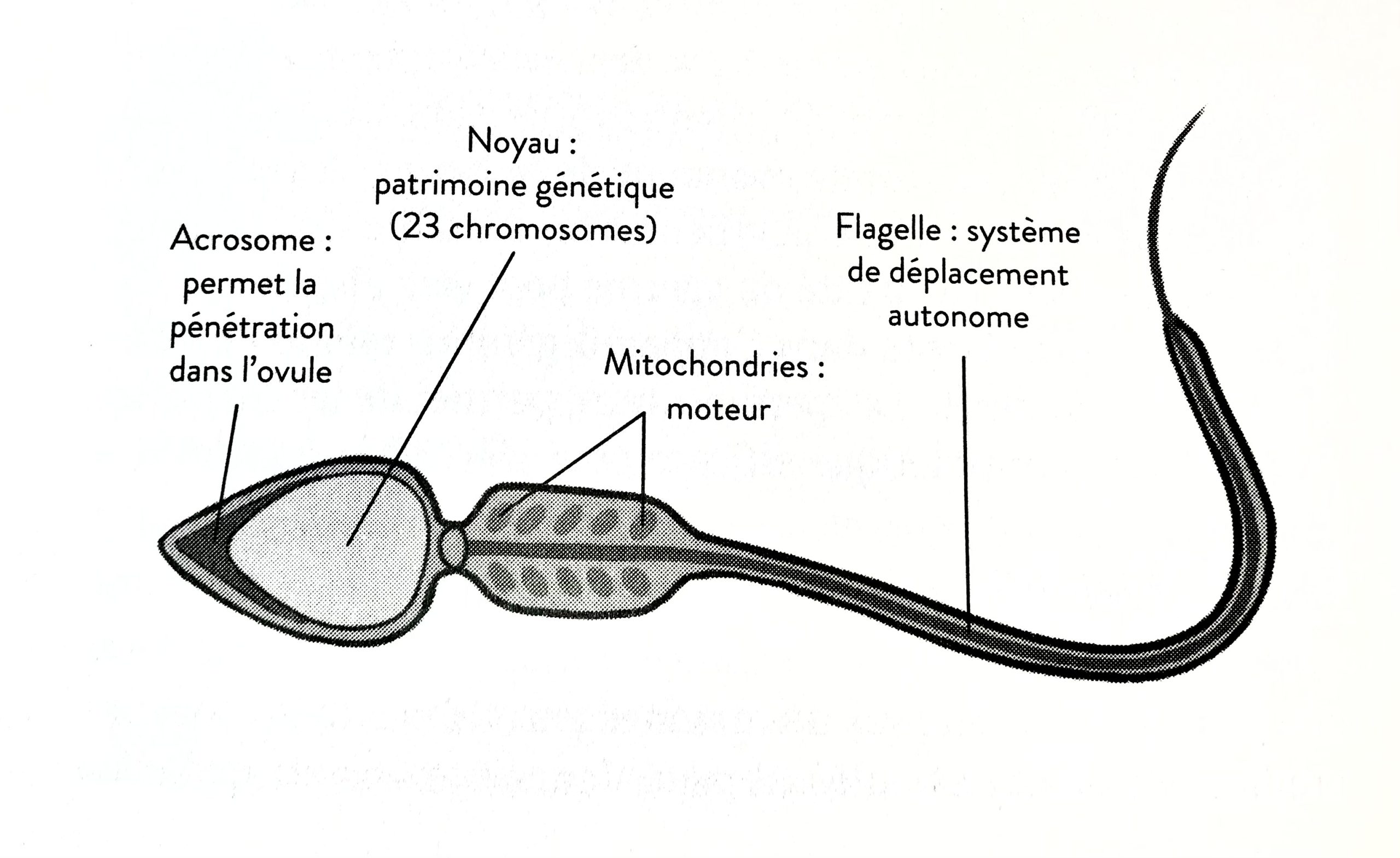

Dans la mythologie et les textes fondateurs, et ce jusqu’à récemment, la stérilité était considérée comme une affaire presque exclusivement féminine. Dans mon enfance l’on disait encore « ELLE ne pouvait pas avoir d’enfant » en parlant de voisines ou de grands-tantes qui auraient désiré une grossesse à une époque où l’on ne faisait pas encore d’examens médicaux pour détecter cette problématique. De l’Antiquité et jusqu’au deux tiers du XXe siècle, on imputait la stérilité du couple aux manquements de la femme, à sa faible constitution, à sa mélancolie, à son manque de sommeil, à sa luxure, à sa maigreur ou à son obésité, mais aussi à sa laideur ou à son extrême beauté. Toutefois, il est à présent prouvé, qu’en cas d’infertilité d’un couple, les hommes en sont la cause dans 40% à 50% des cas. D’autant que la qualité du sperme est en chute libre.

Dans la mythologie et les textes fondateurs, et ce jusqu’à récemment, la stérilité était considérée comme une affaire presque exclusivement féminine. Dans mon enfance l’on disait encore « ELLE ne pouvait pas avoir d’enfant » en parlant de voisines ou de grands-tantes qui auraient désiré une grossesse à une époque où l’on ne faisait pas encore d’examens médicaux pour détecter cette problématique. De l’Antiquité et jusqu’au deux tiers du XXe siècle, on imputait la stérilité du couple aux manquements de la femme, à sa faible constitution, à sa mélancolie, à son manque de sommeil, à sa luxure, à sa maigreur ou à son obésité, mais aussi à sa laideur ou à son extrême beauté. Toutefois, il est à présent prouvé, qu’en cas d’infertilité d’un couple, les hommes en sont la cause dans 40% à 50% des cas. D’autant que la qualité du sperme est en chute libre.

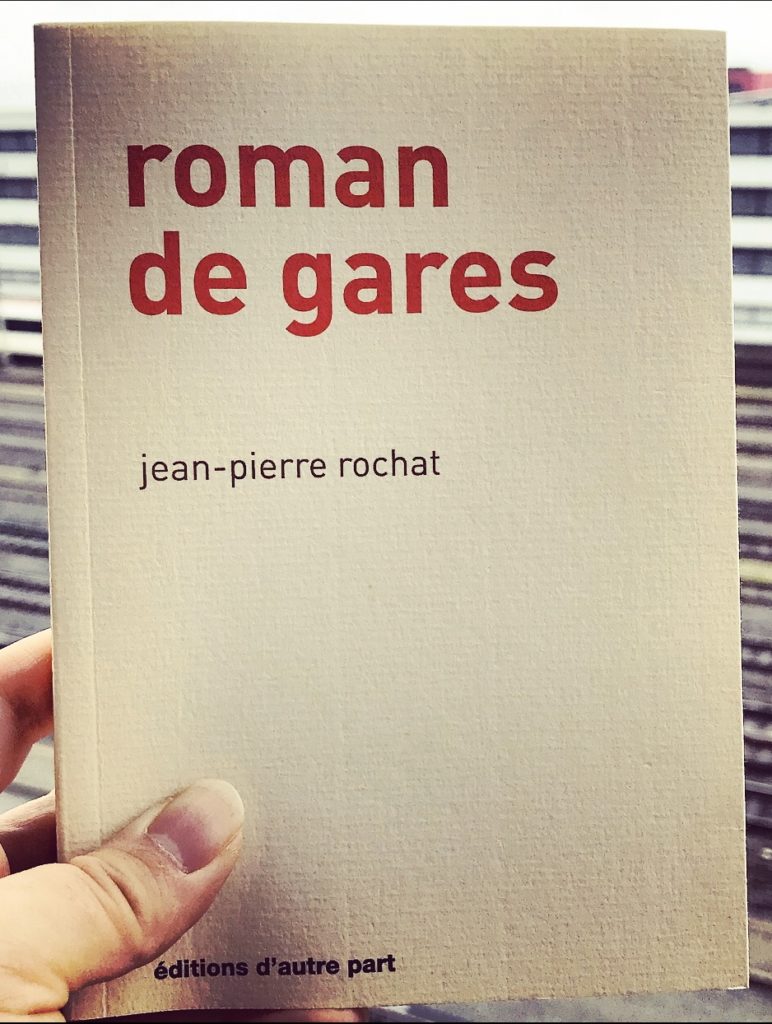

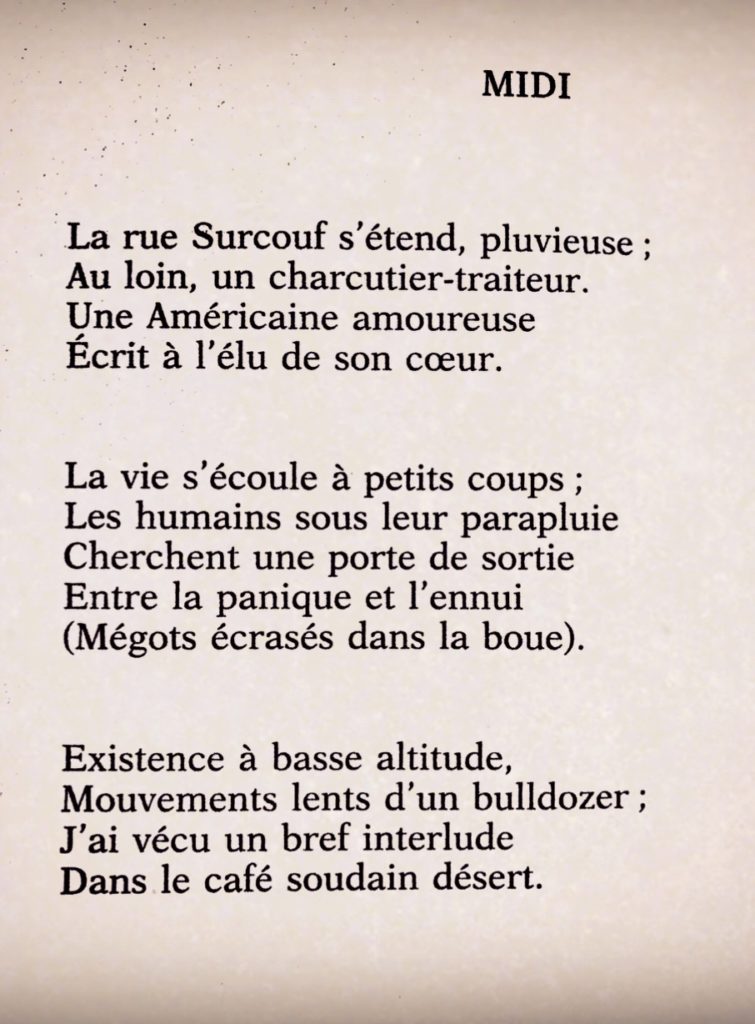

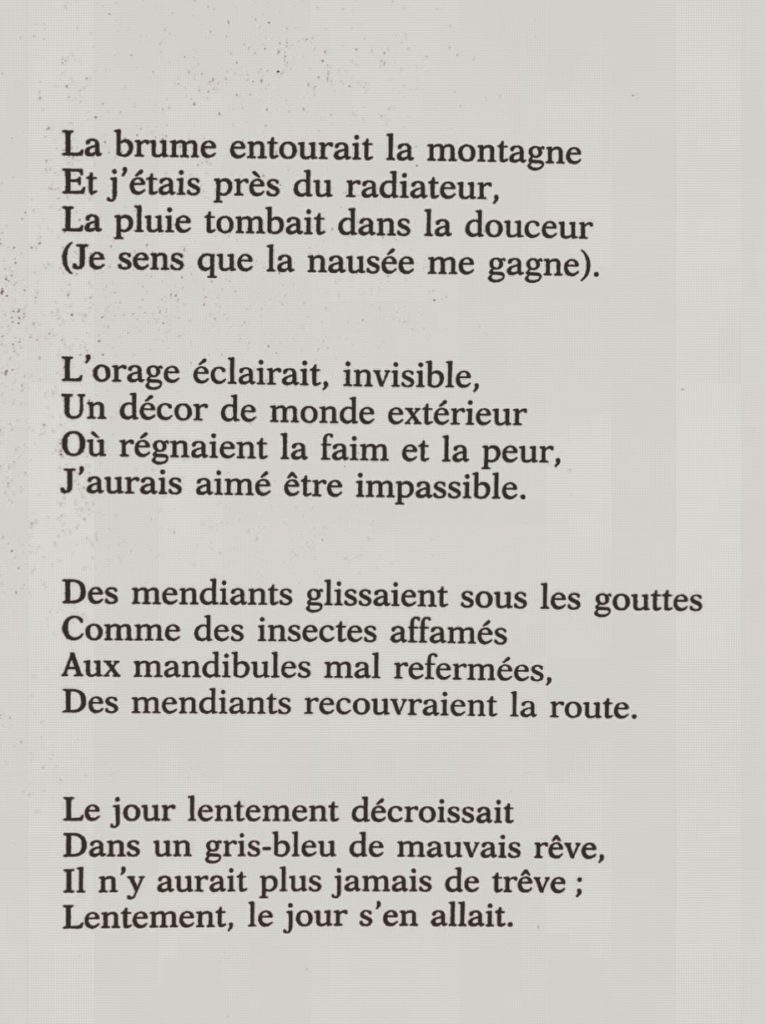

Dèdè est obligé d’abandonner sa ferme dans le Jura bernois après cinquante ans de labeur. En plein hiver, il part sur les routes accompagné d’un jeune âne. Avec son équipage, il espère descendre, à pied, dans le sud de la France en s’arrêtant de ferme en ferme pour y trouver assiette et logis selon la coutume des journaliers d’autrefois. Empreint de tradition et de souvenirs bienveillants, Dèdè s’imagine que les paysans lui ouvriront leur porte comme lui-même ouvrait la sienne quand il possédait sa propre demeure. Il doit déchanter. De nos jours les campagnes se sont repliées sur elles-mêmes. A peine si on les laisse, son âne et lui, malgré une température peu clémente, s’installer sous le toit d’une remise. Ces mœurs, nouvelles et hostiles, n’améliorent guère la mélancolie et les idées suicidaires qui le rongent depuis qu’il a été contraint de se séparer de tout ce qu’il aimait : son coin de terre, ses vieux murs, ses animaux, ses livres… Il rêvait d’accueils chaleureux, d’échanges humains et de partage, il ne trouve que des visages fermés et des battants clos. Quitter cette existence, qui peu à peu anéantit ses idéaux et lui refuse tout ce qu’il aime de la vie, le hante. Tout lui est-il vraiment refusé ? Non pas tout. Deux femmes traverseront sa route. La première, une personne mariée à un homme puissant avec qui elle s’ennuie, vénère son talent d’écrivain. Elle lui offrira admiration, échanges intellectuels, luxe et volupté. La seconde, une ouvrière qui travaille dans une boulangerie industrielle, lui apportera joie et fraîcheur, une manière d’appréhender la vie au jour le jour, de croquer l’instant sans penser au lendemain. Avec Roman de Gares, Jean-Pierre Rochat nous emmène dans le passé de Dèdè, dans la nostalgie du partage traditionnel qui se pratiquait dans les milieux ruraux ainsi que dans les idéaux de mai 1968 qui ont marqué sa jeunesse. Bercé par ses illusions, la découverte des campagnes du XXIème siècle s’avérera amère. Par bonheur, l’amour et le sexe sauveront Dèdè d’une mort à laquelle il songe trop souvent.

Dèdè est obligé d’abandonner sa ferme dans le Jura bernois après cinquante ans de labeur. En plein hiver, il part sur les routes accompagné d’un jeune âne. Avec son équipage, il espère descendre, à pied, dans le sud de la France en s’arrêtant de ferme en ferme pour y trouver assiette et logis selon la coutume des journaliers d’autrefois. Empreint de tradition et de souvenirs bienveillants, Dèdè s’imagine que les paysans lui ouvriront leur porte comme lui-même ouvrait la sienne quand il possédait sa propre demeure. Il doit déchanter. De nos jours les campagnes se sont repliées sur elles-mêmes. A peine si on les laisse, son âne et lui, malgré une température peu clémente, s’installer sous le toit d’une remise. Ces mœurs, nouvelles et hostiles, n’améliorent guère la mélancolie et les idées suicidaires qui le rongent depuis qu’il a été contraint de se séparer de tout ce qu’il aimait : son coin de terre, ses vieux murs, ses animaux, ses livres… Il rêvait d’accueils chaleureux, d’échanges humains et de partage, il ne trouve que des visages fermés et des battants clos. Quitter cette existence, qui peu à peu anéantit ses idéaux et lui refuse tout ce qu’il aime de la vie, le hante. Tout lui est-il vraiment refusé ? Non pas tout. Deux femmes traverseront sa route. La première, une personne mariée à un homme puissant avec qui elle s’ennuie, vénère son talent d’écrivain. Elle lui offrira admiration, échanges intellectuels, luxe et volupté. La seconde, une ouvrière qui travaille dans une boulangerie industrielle, lui apportera joie et fraîcheur, une manière d’appréhender la vie au jour le jour, de croquer l’instant sans penser au lendemain. Avec Roman de Gares, Jean-Pierre Rochat nous emmène dans le passé de Dèdè, dans la nostalgie du partage traditionnel qui se pratiquait dans les milieux ruraux ainsi que dans les idéaux de mai 1968 qui ont marqué sa jeunesse. Bercé par ses illusions, la découverte des campagnes du XXIème siècle s’avérera amère. Par bonheur, l’amour et le sexe sauveront Dèdè d’une mort à laquelle il songe trop souvent.

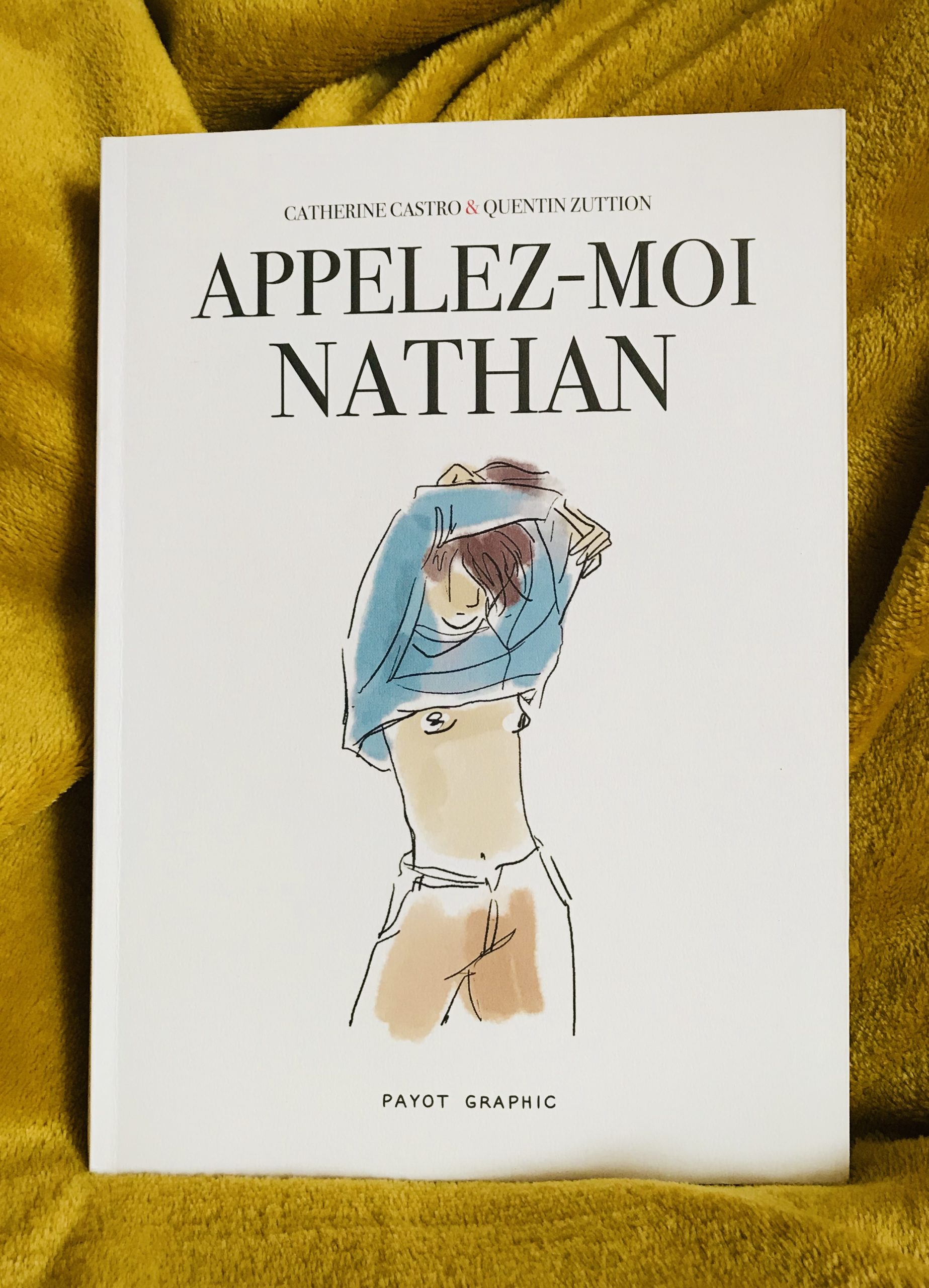

Un jour, la jeune Lila voit ses seins s’arrondir, ses hanches s’élargir et ses menstruations arriver. Dégoutée par la transformation de son corps, elle refuse d’aller à la piscine, se braque contre ses parents, cesse d’avoir de bonnes notes à l’école et s’automutile. Elle se déteste. Elle déteste son corps. Elle déteste grandir et devenir une femme. Une réaction normale pour un

Un jour, la jeune Lila voit ses seins s’arrondir, ses hanches s’élargir et ses menstruations arriver. Dégoutée par la transformation de son corps, elle refuse d’aller à la piscine, se braque contre ses parents, cesse d’avoir de bonnes notes à l’école et s’automutile. Elle se déteste. Elle déteste son corps. Elle déteste grandir et devenir une femme. Une réaction normale pour un  Devenir “il”, corriger les résultats de la loterie génétique pour être enfin lui-même, sera l’objectif de Nathan, or l’on imagine aisément – bien que ce soit difficile à imaginer pour une personne

Devenir “il”, corriger les résultats de la loterie génétique pour être enfin lui-même, sera l’objectif de Nathan, or l’on imagine aisément – bien que ce soit difficile à imaginer pour une personne  entourent et aux personnes qui considèrent cela comme une abominable anormalité – la douleur des personnes transgenres, l’incompréhension à laquelle elles doivent faire face, leur mal-être et leur combat quotidien pour être acceptées telles qu’elles sont. Cette BD est incontournable afin que ce qui est encore considéré, par certains, comme une “monstruosité” soit enfin accepté. Au final l’important c’est l’âme de la personne. L’essence et non le corps.

entourent et aux personnes qui considèrent cela comme une abominable anormalité – la douleur des personnes transgenres, l’incompréhension à laquelle elles doivent faire face, leur mal-être et leur combat quotidien pour être acceptées telles qu’elles sont. Cette BD est incontournable afin que ce qui est encore considéré, par certains, comme une “monstruosité” soit enfin accepté. Au final l’important c’est l’âme de la personne. L’essence et non le corps. Catherine Castro est journaliste, grand reporter et auteure. Elle a publié plusieurs livres chez Denoël et J’ai lu. Titulaire d’un master d’Histoire de l’Université Panthéon-Sorbonne, elle travaille notamment pour le magazine “Marie-Claire”, elle a également suivi une formation en réalisation documentaire.

Catherine Castro est journaliste, grand reporter et auteure. Elle a publié plusieurs livres chez Denoël et J’ai lu. Titulaire d’un master d’Histoire de l’Université Panthéon-Sorbonne, elle travaille notamment pour le magazine “Marie-Claire”, elle a également suivi une formation en réalisation documentaire. Les personnes qui liront la BD s’interrogeront peut-être. Prendre des hormones à l’adolescence, commencer une transition aussi jeune est-ce bien raisonnable? N’est-ce pas un peu tôt? Finalement tous les jeunes ont des problèmes qui disparaissent à l’âge adulte (que l’on croit voir disparaître mais qui ne disparaissent pas vraiment, sinon quel que soit le genre ou les préférences sexuelles, il n’y aurait pas autant de monde en thérapie, suivi par des psys, des analystes ou des coaches de toutes sortes). Si vous avez ce type de doute, je ne peux que vous diriger vers

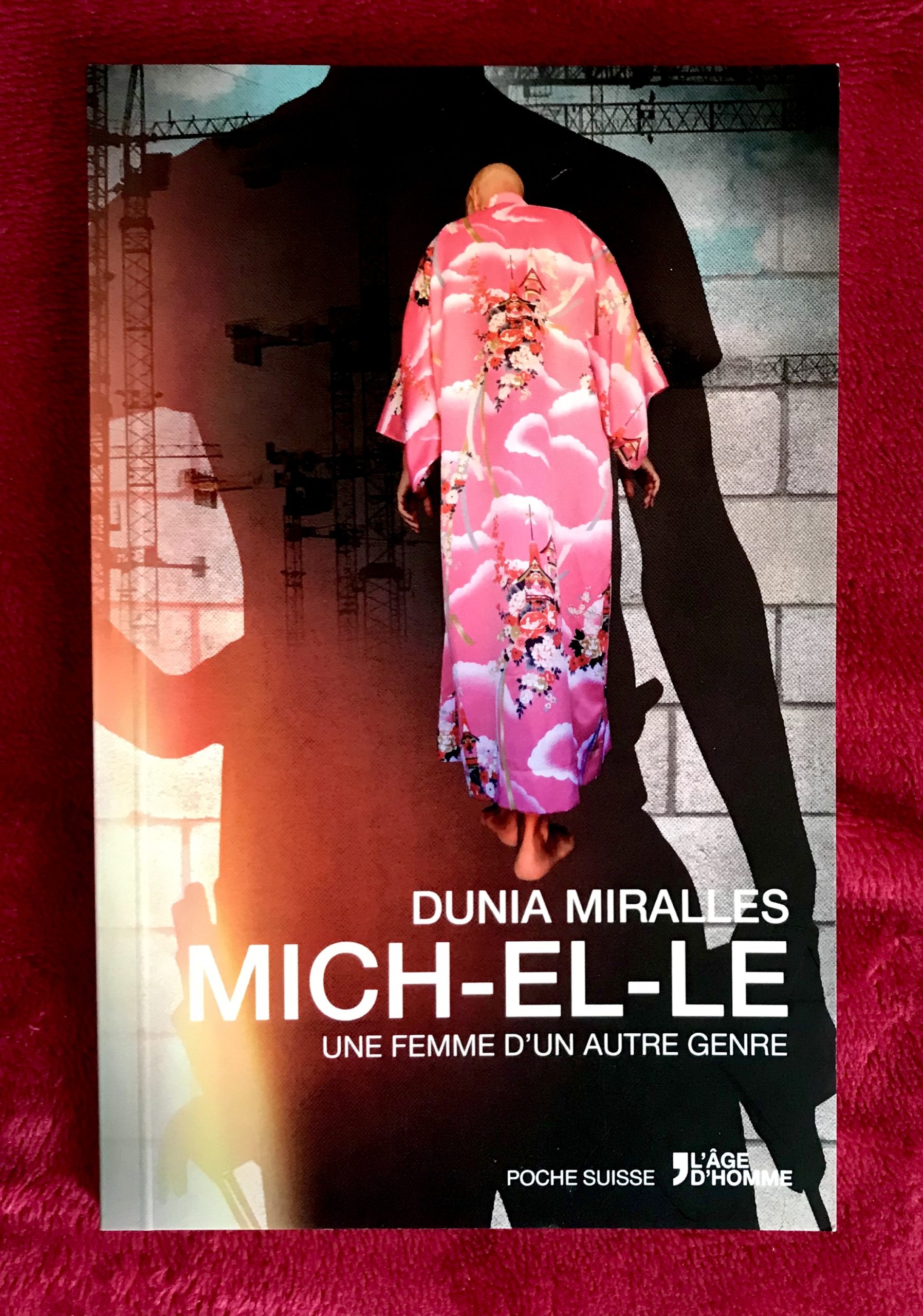

Les personnes qui liront la BD s’interrogeront peut-être. Prendre des hormones à l’adolescence, commencer une transition aussi jeune est-ce bien raisonnable? N’est-ce pas un peu tôt? Finalement tous les jeunes ont des problèmes qui disparaissent à l’âge adulte (que l’on croit voir disparaître mais qui ne disparaissent pas vraiment, sinon quel que soit le genre ou les préférences sexuelles, il n’y aurait pas autant de monde en thérapie, suivi par des psys, des analystes ou des coaches de toutes sortes). Si vous avez ce type de doute, je ne peux que vous diriger vers

Né en 1964, Jean-Luc Fornelli est un journaliste, humoriste, poète, auteur de chansons, comédien et écrivain genevois.

Né en 1964, Jean-Luc Fornelli est un journaliste, humoriste, poète, auteur de chansons, comédien et écrivain genevois. Nées en 2004, elles publient – entre autres- des polars, des romans, des spicilèges et des bandes dessinées. Leur première publication signée

Nées en 2004, elles publient – entre autres- des polars, des romans, des spicilèges et des bandes dessinées. Leur première publication signée